“打開心扉,擁抱過就有了默契。放下偏見,太平洋就不算距離。家鄉(xiang) 的信中寫(xie) 下你的中國,字裏行間讀得出你的深情。遙遠來、永久住、深刻愛,我們(men) 都喜歡你這種不見外。”

為(wei) 什麽(me) 一位美國人能感動中國?這段頒獎詞給出答案。

作為(wei) 廈門大學外籍教授,潘維廉(William N. Brown)自1988年起在廈門生活了30多年。他怎樣與(yu) 中國結下不解之緣?又如何讀懂中國進而向世界介紹中國?近日,潘維廉接受中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪,對此進行解答。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:您為(wei) 何會(hui) 成為(wei) 福建省第一位持“中華人民共和國外國人永久居留身份證”的外國人?

潘維廉:這是一種緣分。1987年9月,我賣掉自己的公司,專(zhuan) 心撰寫(xie) 博士論文。次年,我得知廈門大學有個(ge) 開展對外漢語教育的海外學院,並且可為(wei) 外國留學生及其家屬提供住宿,我便帶著妻子蘇珊和兩(liang) 個(ge) 孩子來到這裏。

在廈門大學學習(xi) 中文兩(liang) 個(ge) 月後,學校邀請我教授商業(ye) 課程,我多次拒絕後同意隻教一年,之後又教第二年。到了第三年,已經不需要別人說服我了。基於(yu) 中國的曆史,我相信中國與(yu) 過去五百年裏的其他大國不同,也變得與(yu) 過去的中國不同,中國將進一步改革開放,和平發展,這使商業(ye) 和MBA學科對中國來說非常重要。

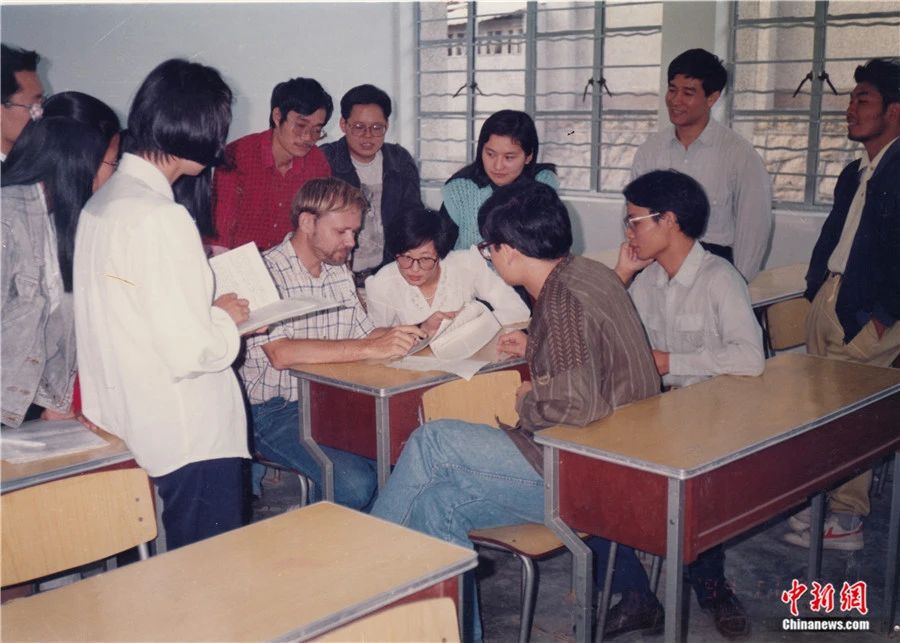

20世紀80年代末,潘維廉在廈門大學的課堂上與(yu) 學生交流。受訪者供圖

為(wei) 證明自己看好中國發展前景、堅持留在中國的決(jue) 心,我四次申請永久居留權,在1992年成為(wei) 福建省首位持“中華人民共和國外國人永久居留身份證”的外國人。

今天,我很感激緣分帶我和家人來到這個(ge) 美麗(li) 的海島花園。

中新社記者:您曾在1993至1994年和2019年兩(liang) 次自駕遊中國,感受有何不同?

潘維廉:到廈門幾個(ge) 月後,我開始探索、了解中國農(nong) 村。1993年,為(wei) 了更全麵了解中國的發展情況,既了解沿海地區的發展情況,也了解內(nei) 陸地區的情況,我買(mai) 了一輛麵包車,載著妻子和兒(er) 子探索中國。我們(men) 從(cong) 廈門大學出發,走過福建、廣東(dong) 、海南、廣西、湖南、江西,行程超過一萬(wan) 公裏。1994年,我們(men) 又曆時三個(ge) 月行駛了四萬(wan) 公裏,到達內(nei) 蒙古、青海和西藏,最後穿過華南和華中地區回到廈門。

我們(men) 途經的一些偏遠地區很貧窮,但中國人很樂(le) 觀,他們(men) 的生活從(cong) 未這樣好過,國家穩定安全。我所到之處,發現人們(men) 都堅信“要想富先修路”,這讓即使處在最偏遠地區的人也能抓住中國改善和發展基礎設施的機遇。

2001年11月,時任福建省省長的習(xi) 近平為(wei) 我頒發“福建省榮譽公民”證書(shu) 。我們(men) 談起如何向世界講好中國故事,他鼓勵我寫(xie) 更多的書(shu) 。2019年,我把自己的新書(shu) 《我不見外——老潘的中國來信》寄給習(xi) 近平主席,並附上一封信,感謝他鼓勵我繼續寫(xie) 作,沒想到習(xi) 近平主席會(hui) 給我回信。

習(xi) 近平主席在回信中表示,作為(wei) 中國改革開放的見證者,這些年你熱情地為(wei) 廈門、為(wei) 福建代言,向世界講述真實的中國故事,這種“不見外”我很讚賞。我相信,你將會(hui) 見證一個(ge) 更加繁榮進步、幸福美好的中國,一個(ge) 更多造福世界和人類的中國,你筆下的中國故事也一定會(hui) 更精彩。

因此,2019年夏天,我決(jue) 定再次環遊中國。得益於(yu) 各地新建了公路、橋梁和隧道,這次僅(jin) 用了32天,路程縮短至兩(liang) 萬(wan) 公裏。我對中國在25年裏各方麵發生的變化感到震驚,世界上沒有一個(ge) 國家能如此迅速地改變這麽(me) 多人的生活。

中國為(wei) 改善少數民族生活所做的努力尤其讓我感動。在大多數國家,少數民族都麵臨(lin) 不利條件,但中國不遺餘(yu) 力地為(wei) 他們(men) 改善生活水平、提高教育水平,使他們(men) 參與(yu) 管理和改善自己的地區。由於(yu) 高速公路和互聯網的聯通,偏遠村莊的藏族人也開始從(cong) 事電子商務。

2019年第二次環遊中國期間,潘維廉(左四)在雲(yun) 南與(yu) 傈僳族居民在一起。受訪者供圖

中新社記者:作為(wei) 中國蓬勃發展的親(qin) 曆者、參與(yu) 者和見證者,您如何向全球介紹一個(ge) 更加真實、全麵、生動的中國?

潘維廉:如果了解曆史,就知道中國人很會(hui) 遠慮,敢於(yu) 實現別人不敢嚐試的目標。但起初我認為(wei) 巨變的發生需要40年至50年,我們(men) 這一代人通過“種樹”讓子孫後代可以“享受樹蔭”。但出乎意料的是,僅(jin) 十幾年後,自己就成為(wei) “享受樹蔭”的人。

全球在很多方麵都應向中國學習(xi) 。過去幾十年裏,我研究中國曆史,走遍中國大約20萬(wan) 公裏,盡我所能通過書(shu) 籍、文章、講座、社交媒體(ti) 和電視節目向外國人講述中國的故事。與(yu) 此同時,我也看到,同樣需要更好地向中國人講述中國自己的故事。

在向“老外”或“老內(nei) ”講述中國故事時,我從(cong) 自己的錯誤中汲取了一些教訓。

不要對抗。當我發現中國與(yu) 西方想象的完全不同時,我立即給親(qin) 友寫(xie) 信,指出他們(men) 對中國的認知是錯的,但這隻會(hui) 激怒他們(men) 。因此我不再試圖駁斥西方的錯誤觀念,而是寫(xie) 普通中國人的生活,用幽默打破僵局。半年內(nei) ,超過500人閱讀、抄寫(xie) 我的信,甚至小孩子也來信問我中國兒(er) 童的生活、學習(xi) 和玩耍。

和而不同。這是講述中國故事的關(guan) 鍵,美國人和中國人有很多相通之處,都是夢想家,對美好生活和更加光明的未來充滿向往。我專(zhuan) 注於(yu) 講述美國人能理解甚至尊重和欽佩的故事,一旦他們(men) 看到與(yu) 中國人的共性,就能更好地接受和尊重差異,共同向世界展示“和而不同”的理念。

個(ge) 性可感。比如在談論共建“一帶一路”時,我提到我的小兒(er) 子和他的妻子以及三個(ge) 孩子在非洲做誌願醫療工作,還分享了我的非洲朋友的生活如何因中國而改變,大家很感興(xing) 趣。

鼓勵分享。中國人應多分享他們(men) 自己的故事。我最大的快樂(le) 之一就是擔任“用英語講中國故事”活動的評委和形象大使。我也很高興(xing) 幫助胡敏教授編輯和出版《孫子兵法》《道德經》《論語》等中國經典著作的中英雙語誦讀版,我們(men) 現在正在為(wei) 中國的每個(ge) 省(區、市)編寫(xie) 故事書(shu) 。

中新社記者:您對中美關(guan) 係的良性發展,以及雙方在人文和教育方麵的交流合作有何建議?

潘維廉:中美關(guan) 係的發展關(guan) 乎整個(ge) 世界。如果東(dong) 方的中國和西方的美國之間的關(guan) 係不能朝著積極方向發展,那麽(me) 21世紀可能會(hui) 很糟糕。但我相信中美兩(liang) 國可以做到,其中的關(guan) 鍵在於(yu) 人與(yu) 人之間的關(guan) 係。我很高興(xing) 地看到,中方在2023年11月提出“未來5年邀請5萬(wan) 名美國青少年來華交流學習(xi) ”倡議。

我一直鼓勵美國年輕人到中國度過“間隔年”(Gap Year)。我告訴他們(men) ,無論職業(ye) 規劃如何,在當今世界,懂英文和中文都是一筆巨大的財富。如果他們(men) 熱愛中國,就應該來看看;如果他們(men) 害怕或不喜歡中國,更應該來看看。但以我的經驗來看,一旦你了解中國,就會(hui) 發現其並非敵人,而是朋友。對我來說則不僅(jin) 是朋友,更是家人。

我們(men) 需要更多麵對麵、心與(yu) 心的交流,我想分享一個(ge) 關(guan) 於(yu) “心與(yu) 心”的動人故事。

1988年,潘維廉騎著三輪車帶著家人走遍廈門的大街小巷。受訪者供圖

我的妻子蘇珊是我最好的朋友,我們(men) 在一起度過40年時光,直到2021年她在廈門去世。在我們(men) 婚姻的最初幾年裏,每當發生爭(zheng) 執時,我習(xi) 慣保持沉默。而蘇珊會(hui) 在我悶悶不樂(le) 半小時後坐在我身邊,默默握住我的手。到最後,我覺得生她的氣很可笑,我們(men) 會(hui) 坦陳各自的想法。結婚幾年後,蘇珊透露了她的策略:“當肩並著肩、手牽著手時,很難對某人生氣。”

她的智慧挽救了我們(men) 的婚姻,我想這種智慧同樣適用於(yu) 中美關(guan) 係。(完)

受訪者簡介:

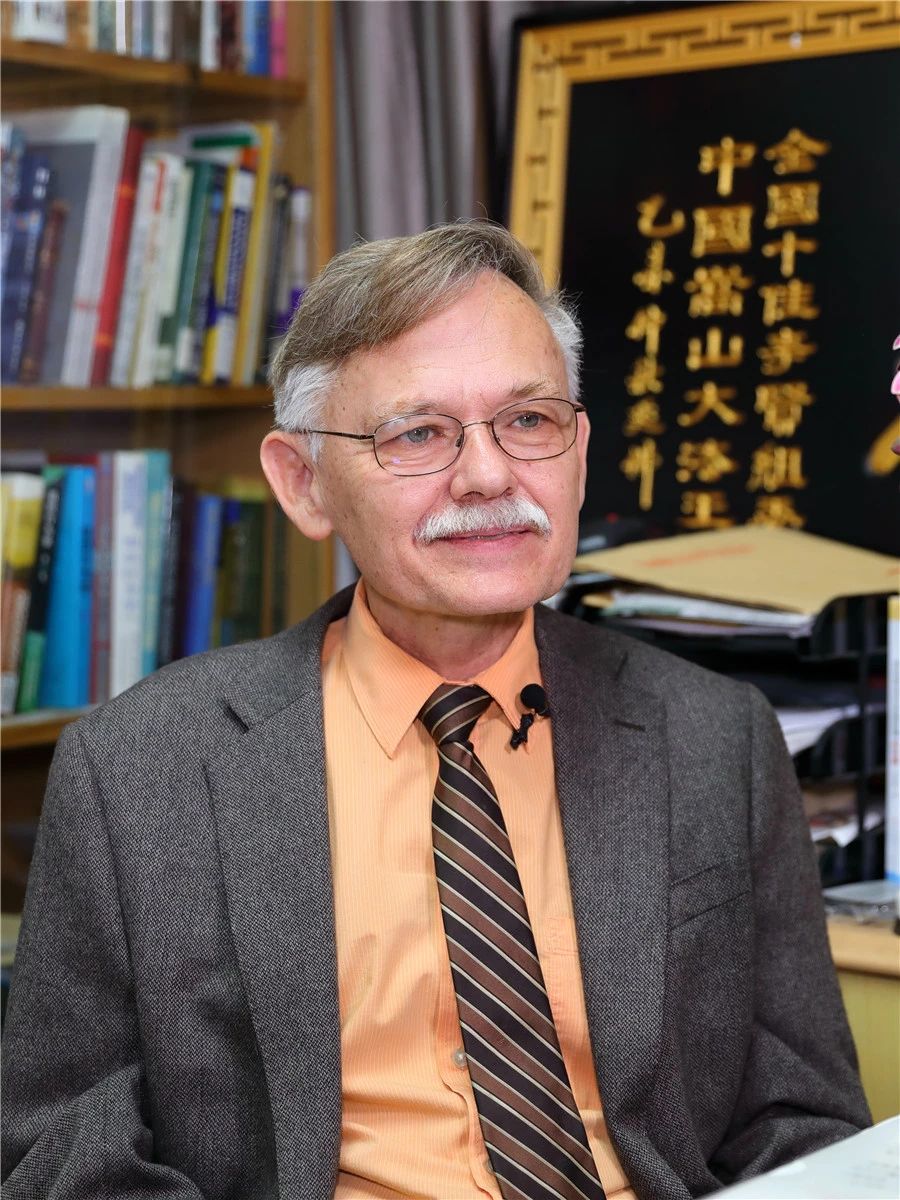

潘維廉。李思源 攝

潘維廉(William N.Brown),廈門大學管理學院教授、OneMBA項目學術委員會(hui) 主任。1988年舉(ju) 家前往廈門,是中國高校最早引進的MBA課程外籍教師之一。1992年成為(wei) 福建省第一位持“中華人民共和國外國人永久居留身份證”的外國人。曾獲中國政府友誼獎、福建省榮譽公民、廈門市榮譽市民等稱號,獲“感動中國2019年度人物”榮譽。著有《我不見外——老潘的中國來信》《魅力福建》等。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。