各地搶抓人工智能產(chan) 業(ye) 發展機遇,加大研發力度,創新應用場景,加快人工智能技術在各行各業(ye) 落地應用。

走進四川成都的一家機器人研發企業(ye) ,仿佛進入了一座繁忙的機器人訓練場。機械臂自主識別分類物品,雙輪足機器人訓練攀爬樓梯……一項項人工智能技術測試場景令人目不暇接。春節以來,這裏幾乎每天都是“火力全開”,豐(feng) 富的測試空間讓他們(men) 能夠開足馬力搞研發,快速將新品推向市場。

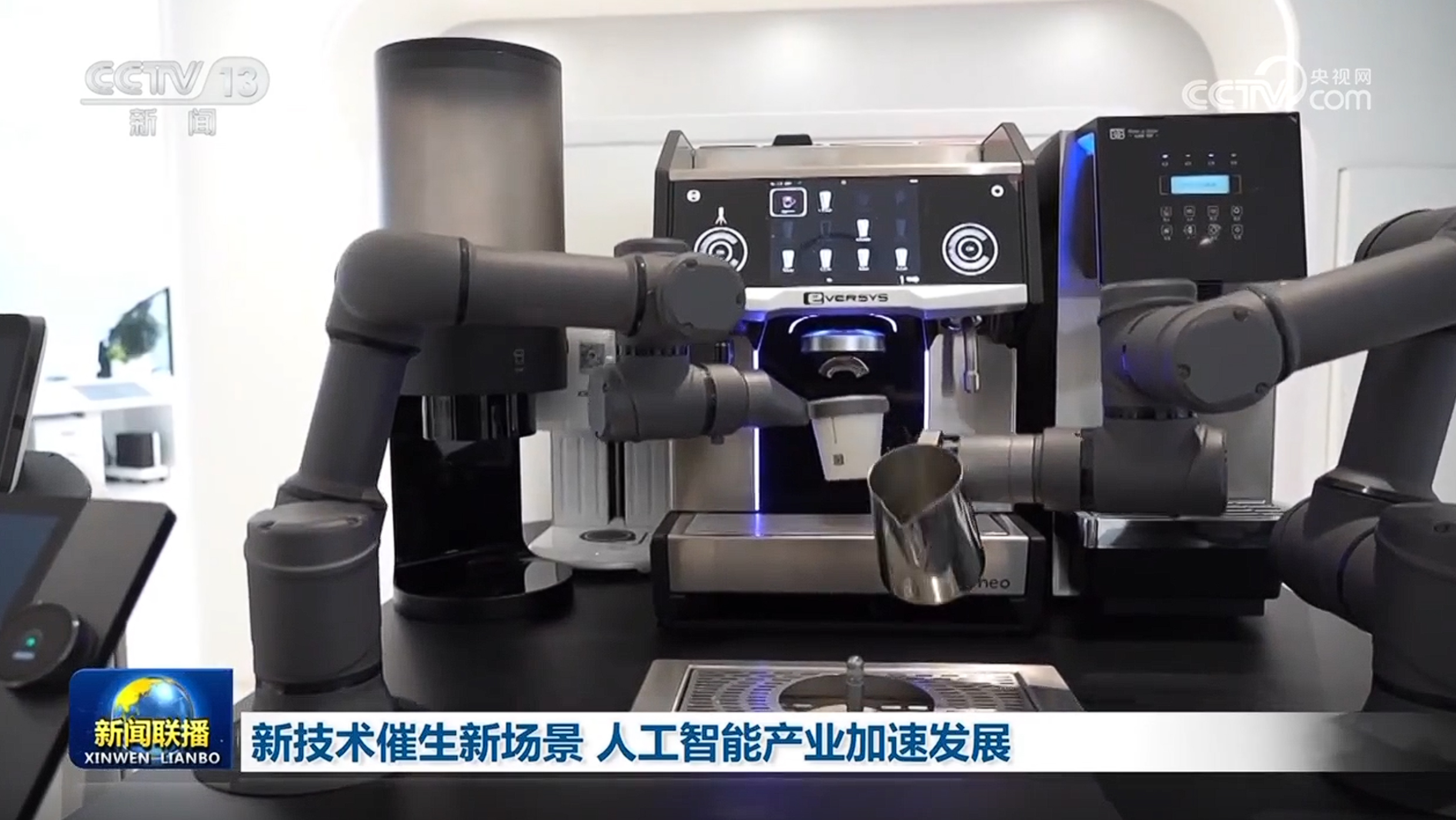

這家企業(ye) 所在的成都科創生態島剛剛投運一年多,就已注冊(ce) 科創企業(ye) 近千家。在這裏,大到通過數字孿生技術對全島進行可視化管理,小到用機器人為(wei) 訪客做一杯拉花咖啡,一座“島”就是一個(ge) 巨大的技術驗證中心。

眼下,成都已建設60餘(yu) 個(ge) 與(yu) 人工智能相關(guan) 的創新平台,2024年產(chan) 業(ye) 規模超過1000億(yi) 元,同比增長39%,今年將力爭(zheng) 產(chan) 業(ye) 規模達到1300億(yi) 元。

不僅(jin) 僅(jin) 是成都,全國多地都把發展人工智能產(chan) 業(ye) 作為(wei) 了今年的重點任務。春節剛過,廣東(dong) 東(dong) 莞市發布的第一份文件就是推進人工智能賦能製造業(ye) 發展。

河南提出今年要深入推進“人工智能+”行動,推進產(chan) 業(ye) 煥新升級。焦作的一家新材料企業(ye) 最近就用上了安全生產(chan) 大模型。

今年,上海將在金融和製造業(ye) 領域深化AI應用;重慶正布局人工智能大模型公共服務平台;青海將持續打造綠色算力產(chan) 業(ye) 。通過各地發揮核心資源優(you) 勢,將進一步加快我國人工智能技術在各行各業(ye) “落地生花”。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。