為(wei) 學生量身定製學業(ye) 規劃、24小時解答疑難問題,為(wei) 研究人員查找資料……“DeepSeek+高校”的智慧教學研究場景正在北京部分高校實現。

近期,北京部分高校加緊部署DeepSeek大模型引發熱議,“校園版DeepSeek”將如何賦能人才培養(yang) 與(yu) 科技創新,助力提升大學治理效能,又會(hui) 引發哪些風險?

多所高校“嚐鮮”DeepSeek

在北京師範大學數字平台上,新聞傳(chuan) 播學院大二學生馬豔娟,點擊“智能助教”版塊,開始體(ti) 驗“學業(ye) 規劃”功能。對話框中,她輸入“請製訂新學期學習(xi) 計劃”,一張詳細的學習(xi) 計劃表即刻呈現眼前。

“‘智能助教’會(hui) 根據課程教學目標和我所描述的學習(xi) 特點,快速整理出學習(xi) 進度規劃、所需學習(xi) 工具等,比以往自己摸索更有效率。”馬豔娟說。

新學期伊始,北師大本地化部署DeepSeek,為(wei) 近萬(wan) 門課程定製“智能助教”。學業(ye) 規劃、概念講解、解題啟發、寫(xie) 作指導等多項助學服務,讓學生們(men) 感到新奇又方便。

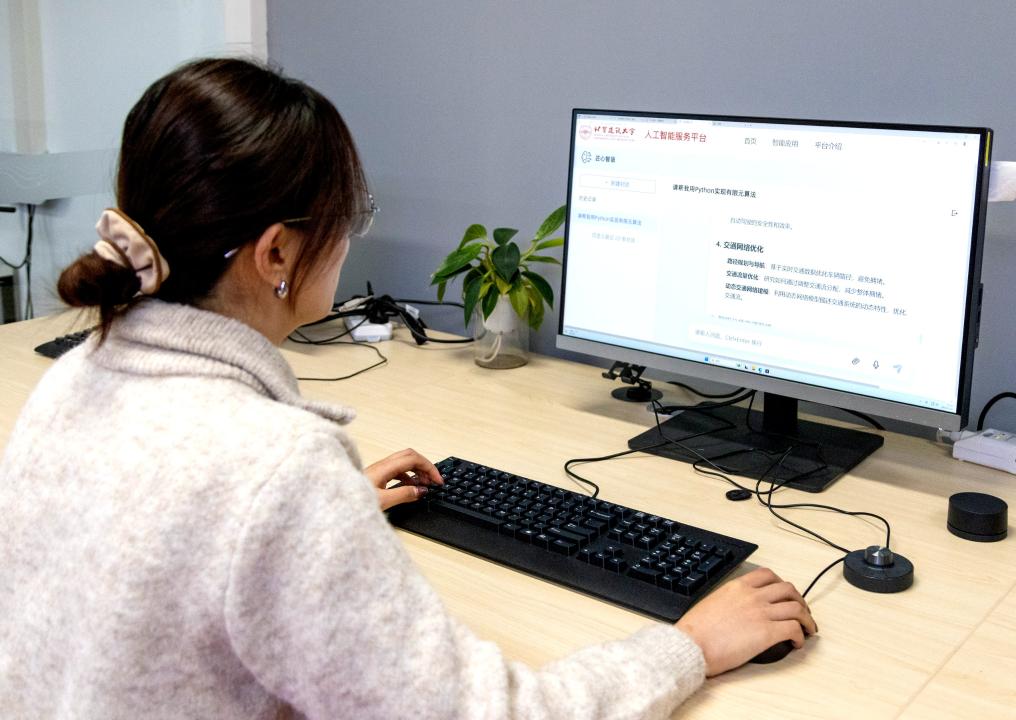

北京建築大學學生體(ti) 驗該校基於(yu) DeepSeek打造的“匠心智語”人工智能平台。新華社發

北京交通大學在其智慧教學課程平台中接入DeepSeek,並向全校教師開放。該校表示,功能後續將逐步對學生開放。

開學首日,中國人民大學就為(wei) 40餘(yu) 個(ge) 部處單位分配了DeepSeek使用權限,並召開技術輔導及應用研討會(hui) ,確定數項“DeepSeek+”業(ye) 務流程重塑方向,其中科研支持是重點方向。一些行政辦公人員還組建興(xing) 趣小組,研究簡版DeepSeek模型應用如何提升辦公效率。

“這是學校推動數字化轉型、提升科研生產(chan) 力和服務水平的探索。”中國人民大學科研處副處長、信息資源管理學院教授錢明輝說,學校計劃依托DeepSeek及基礎科研資料,開發建設麵向科研項目的智能模型,為(wei) 研究人員配備專(zhuan) 屬“智能助手”。

北京建築大學基於(yu) DeepSeek開發了“匠心智語”模型,為(wei) 師生解答各類問題。該校副校長陳紅兵表示,學校正與(yu) 企業(ye) 合作,加緊開發“AI+專(zhuan) 業(ye) ”融合式課程以及應用培訓方案,幫助師生盡快掌握新技術。

DeepSeek將為(wei) 高校帶來哪些機遇?

北京師範大學政府管理學院教授王磊認為(wei) ,在信息化浪潮中,高校作為(wei) 人才培養(yang) 和科技創新高地,應積極擁抱新技術並發揮引領作用。

“DeepSeek像一個(ge) 無時不在的‘智能老師’,讓教學走出課堂,為(wei) 學生提供更全麵的學習(xi) 環境。”王磊介紹,教師可將課件、研究等“喂料”給DeepSeek,“調教”出專(zhuan) 屬的課程知識庫、數據庫,便於(yu) 學生隨時學習(xi) ;學生也可利用其預習(xi) 、溫習(xi) 課程,跟進學習(xi) 進度等。

“DeepSeek可以在老師出題、閱卷、答疑等方麵提供助力,也可通過營造AI場景,深化學生對知識的理解。”陳紅兵說,對於(yu) 建築專(zhuan) 業(ye) 學生來說,一些危險且不易抵達的建築場景,就可通過AI技術複現,成為(wei) 案例性教學的補充。

“在科研工作中,項目設計、資料收集及文獻整理等工作很耗費時間,利用DeepSeek結合專(zhuan) 門資料庫就可以大大提升效率。”錢明輝說。

AI技術也有利於(yu) 推動多學科交叉研究。以往研究人員之間的討論有時空限製,但DeepSeek是24小時在線。“這相當於(yu) 開啟了校園科研的新形態:一個(ge) 水平很高的‘助手’能隨時跟你對話。”錢明輝說。

此外,專(zhuan) 家認為(wei) ,填報、報表、信息匯總等高校行政管理方麵的工作,也可借助AI去高效完成。清華大學新聞學院、人工智能學院雙聘教授沈陽認為(wei) ,DeepSeek使高校管理更智能化和高效化。

技術熱潮背後的冷思考

為(wei) 高校帶來高效智能的同時,DeepSeek的廣泛應用是否會(hui) 讓師生變得更依賴技術、懶於(yu) 思考?是否會(hui) 讓學術造假更容易、帶來數據安全風險?新技術的應用邊界在哪?

多位教師表示,新技術應用有可能會(hui) 增加學術不端的風險。“教師使用大模型時也會(hui) 有顧慮,資料使用在什麽(me) 範圍才合理合規、不會(hui) 被當作學術不端?這些都需要加強相關(guan) 製度建設,明確應用邊界。”錢明輝說。

中國人民大學科研處人員研討人工智能如何賦能科研工作。新華社發

“技術應用越廣泛,越會(hui) 凸顯有思想、有教學魅力的老師的能力水平,因為(wei) 教學是思想的碰撞和心靈的溝通,這是機器替代不了的。”王磊說,技術是工具,教師最根本的是應增強學術素養(yang) 及創新能力。

AI浪潮已至,智慧校園是大勢所趨,但AI與(yu) 教育的融合仍有賴於(yu) 師生素養(yang) 提升、技術適應性及相關(guan) 製度的建設完善。

沈陽認為(wei) ,DeepSeek對於(yu) 高校的教育模式轉型、科研範式升級及管理現代化都會(hui) 產(chan) 生深刻影響,未來需關(guan) 注數據安全、隱私保護、學術倫(lun) 理、崗位影響等潛在風險,特別要避免師生和科研數據被泄露或濫用。為(wei) 此,應製定明確的AI使用政策,加強技術監管。

北京教育科學研究院信息中心副主任唐亮表示,高校未來要同步推進技術賦能與(yu) 風險防控,通過完善科技倫(lun) 理與(yu) 學術治理體(ti) 係,以技術及製度保障信息安全。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。