種子是農(nong) 業(ye) 的芯片。今年的中央一號文件提出,深入實施種業(ye) 振興(xing) 行動,加快攻克一批突破性品種。

國家南繁科研育種基地,是我國農(nong) 業(ye) 科研不可替代的戰略資源,在科研育種加代、應急種子生產(chan) 、製種繁種等方麵發揮著極其重要的作用。如今,這裏正被建成集科研、生產(chan) 、銷售、科技交流、成果轉化為(wei) 一體(ti) 的服務全國的“南繁矽穀”。初春時節,總台央視記者來到這裏采訪,看到了種源攻關(guan) 的新變化。

種源攻關(guan) 裏的AI訓練師

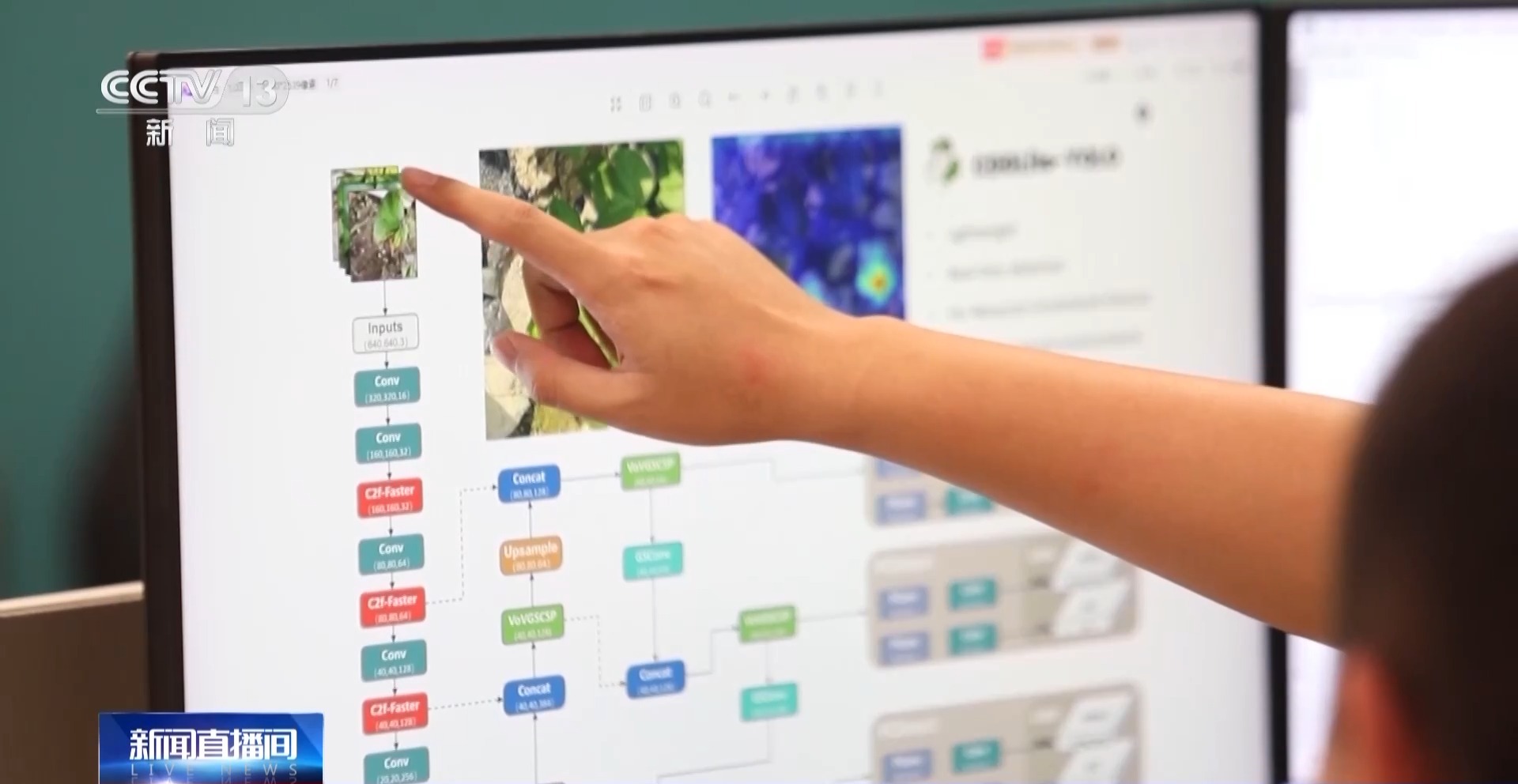

在南繁基地的這塊棉花田裏,我們(men) 看到這樣的場景,一群年輕人在操作著機器人,帶著筆記本電腦,給棉花植株拍視頻。他們(men) 也被稱為(wei) 農(nong) 田裏的AI訓練師。

這些年輕人告訴記者,在AI眼裏,整片田地裏的每一株棉花都是獨一無二的,株高有多少,莖稈有多粗,葉片樣態怎麽(me) 樣,都有數據上的細微差別,而從(cong) 影像中去不斷識別,提升精準度,就是第一課。

中國農(nong) 科院智慧化數字化南繁技術團隊博士研究生 何沛桐:每次采集7到10個(ge) 視頻,每個(ge) 視頻大概是30秒到90秒,我們(men) 每秒會(hui) 在其中抽出三幀,大概是90到270幀這樣一個(ge) 數據量,然後再乘上一個(ge) 10倍,大概是2700幀這樣一個(ge) 數據。每次對這種數據量進行一個(ge) 標注,最後再送給模型去訓練。

何沛桐說,去年11月份這批棉花種下去後,團隊就開始用機器人采集影像。每7天采集一次,之後進行數據標注與(yu) AI訓練,記錄下不同苗期、不同地塊、不同品種的棉花生長信息,等到棉花收獲時就會(hui) 形成一個(ge) 完整的閉環。其間對AI不斷進行數據喂入,最終將得到一個(ge) “棉花通識課”成績優(you) 秀的AI模型。

有了這些AI模型,種源攻關(guan) 的“最初一公裏”——篩選海量田間數據,過去十幾個(ge) 人大半個(ge) 月的工作量,一個(ge) 晚上就可以輕鬆解決(jue) ,大大縮短了育種周期的田間基礎工作時間。

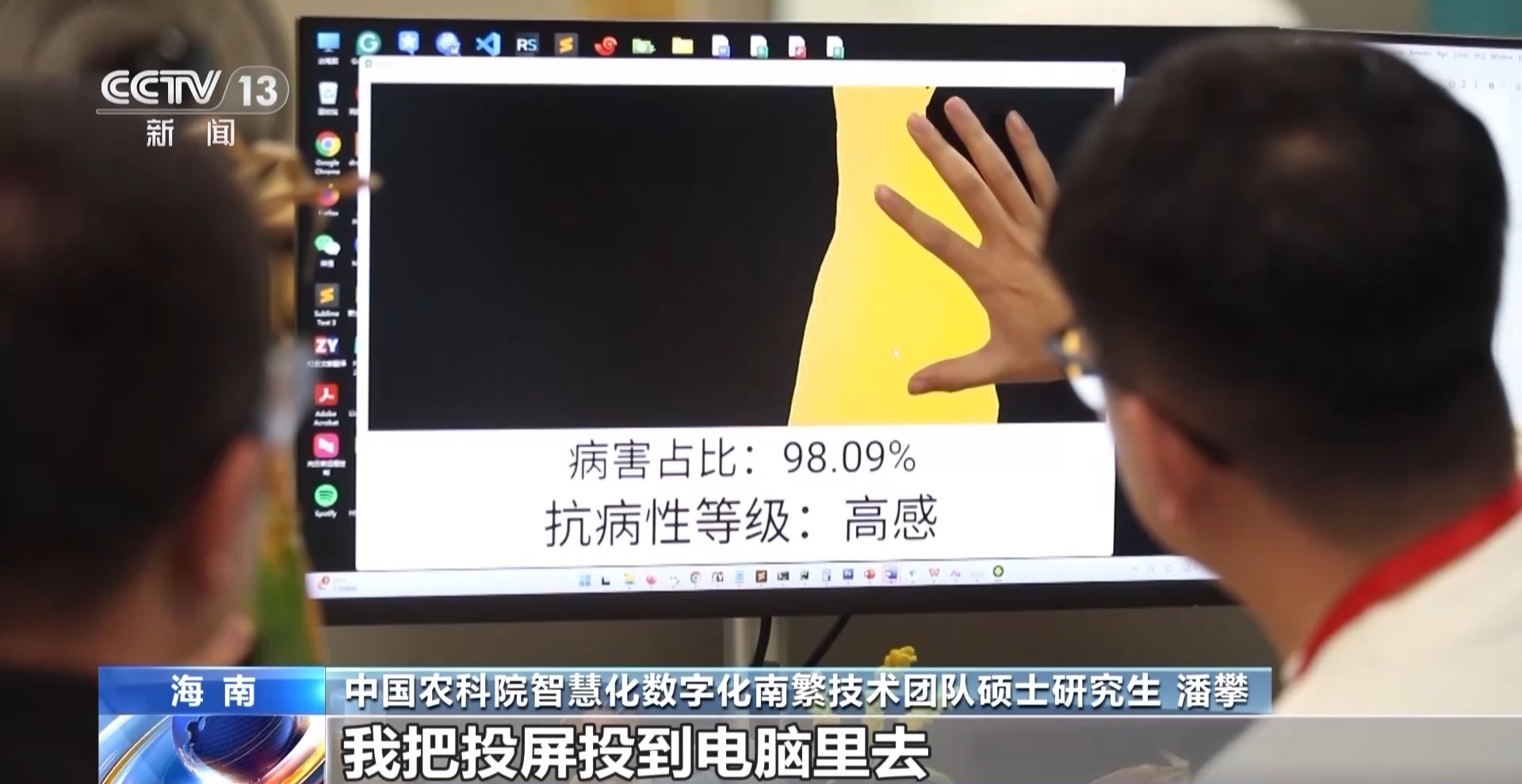

而在種植棉花之前,他們(men) 已經把玉米病害的AI模型部署到了AR眼鏡中,成為(wei) 育種學家在試驗田裏的新裝備。

中國農(nong) 業(ye) 科學院智慧化數字化南繁技術團隊碩士研究生 潘攀:這上麵的黃色的部分,就是有病害的部分,這個(ge) 綠色的部分是,相當於(yu) 是沒有病害的部分。

種源攻關(guan) 裏的新裝備

在國家南繁科研育種基地,記者看到了很多令人耳目一新的場景,育種已經不再單單是以前看到的田中繁複單調的勞作,而是有了更多新裝備、新技術、新模式的全方位賦能。

總台央視記者 陳博:這裏是海南南繁科技城的一棟人才公寓,夜深人靜的時候,我們(men) 從(cong) 這裏看出去,可以看到不遠處有一個(ge) 光點在緩慢移動。

這處發光是搭載著一係列傳(chuan) 感器的軌道式采集平台,它正在采集3800株玉米的各類性狀數據。從(cong) 晚上7時開始,到第二天早上6時結束,以前科學家需要白天幹的事兒(er) ,已經被夜裏忙碌的機器替代。

這塊試驗田裏正在培育84個(ge) 品種的玉米樣本,每一個(ge) 的表現好不好,都要通過基礎數據來判斷。以往科學家們(men) 要帶著足夠的人手,在田間地頭用工具一株一株地測量。而有了新裝備,培育篩選出一個(ge) 新品種的周期就可以從(cong) 10年縮短到4年。

在南繁科研育種基地,如今,一輛車裝滿五六個(ge) 黑箱子,也成為(wei) 科研團隊出行的新常態。

中國農(nong) 科院國家南繁研究院表型創新團隊科研骨幹 李藝超:有可能大家誤以為(wei) 你會(hui) 出差,實際上你是去地裏做實驗。這個(ge) 是我們(men) 目前正在使用的大疆無人機,它上麵可以掛載不同的傳(chuan) 感器掛在雲(yun) 台上麵。

這個(ge) 是我們(men) 一個(ge) 地麵激光雷達,它可以立在田間,對整個(ge) 田塊進行精確掃描。

從(cong) 空中俯瞰南繁科研育種基地,可以看到大小不一、顏色不一的試驗田塊錯落有致。

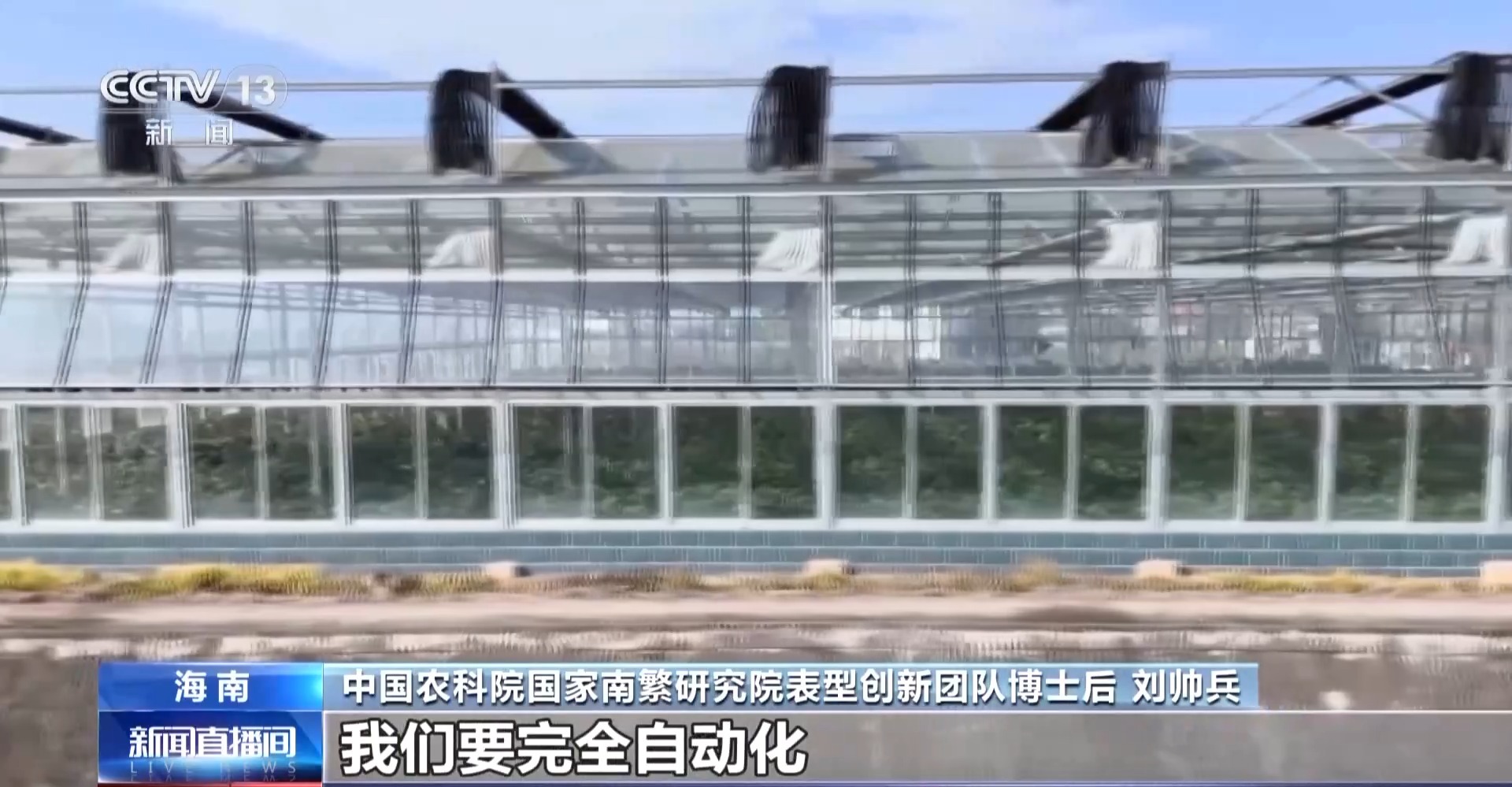

中國農(nong) 科院國家南繁研究院表型創新團隊博士後 劉帥兵:這是我們(men) 努力的方向。通過我們(men) 自動化的技術,包括表型鑒定技術,包括遙感技術,包括計算機技術,通過這些多學科交叉以後,這一整個(ge) 流程化的技術,或者說這個(ge) 科學體(ti) 係,我們(men) 要完全自動化。

種源攻關(guan) 裏的年輕力

如今,種業(ye) 振興(xing) 的道路上,不僅(jin) 有資深的育種學家,還有更多新麵孔的加入,他們(men) 在核心種源攻關(guan) 上發揮了什麽(me) 作用?

在中國農(nong) 業(ye) 科學院國家南繁研究院的走廊裏,記者看到,機器深度學習(xi) 、大數據預測、人工智能應用,不少代表著前沿科技的詞匯,出現在科研團隊和科研項目的名字中。一個(ge) 個(ge) 跨學科的青年人才,通過精準培養(yang) 、定向招引,加入“爆改”傳(chuan) 統農(nong) 業(ye) 的隊伍。

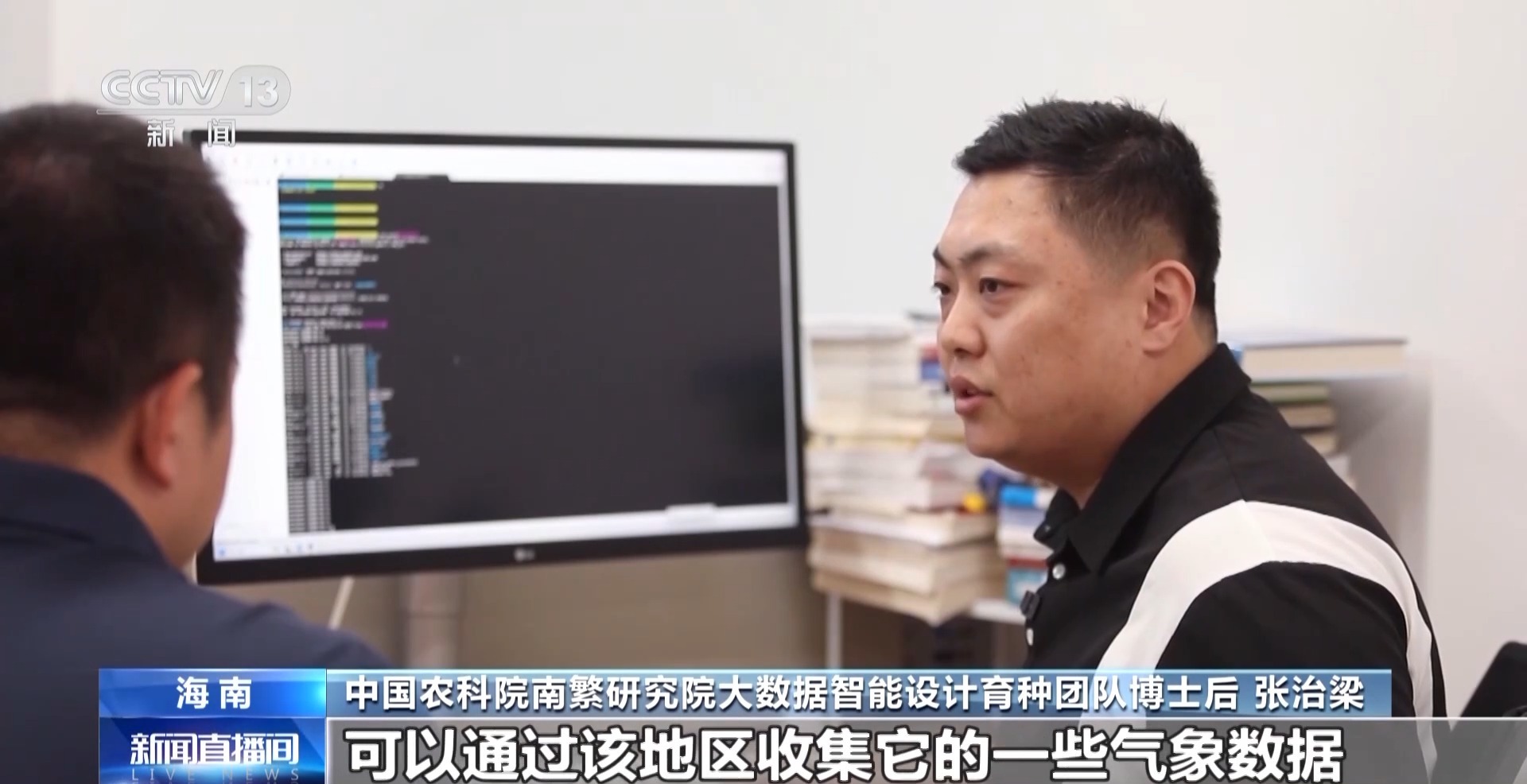

這些年齡在25歲到28歲的青年人才,已經成為(wei) 基地種業(ye) 創新團隊的主力。他們(men) 把一部分育種過程,放到大模型裏進行,通過“紙上談兵”,替代過去在田間的實際種植,減少成本,縮短時間。

中國農(nong) 科院南繁研究院大數據智能設計育種團隊博士後 張治梁:我們(men) 這兩(liang) 年主要開發了算法,可以通過該地區收集它的一些氣象數據,以及它的育種表現,包括病蟲害等等,以及它土壤的肥力等各種各樣的數據,通過我們(men) 的育種模擬係統,就可以進行它的育種規模的縮小。

采訪中記者了解到,在南繁科研育種基地,一係列政策扶持,讓越來越多大學的相關(guan) 院係來到這裏,開展碩士生和博士生的課程。而當地各類涉農(nong) 科研院所也為(wei) 他們(men) 提供了實踐場景,讓不少跨學科的人才投身農(nong) 業(ye) 科技攻關(guan) 。

中國農(nong) 科院智慧化數字化南繁技術團隊科研助理 申家煒:我的同學和朋友也很不理解,就你一個(ge) 學機器人的,一個(ge) 工科的,怎麽(me) 還跑海南這麽(me) 老遠去做農(nong) 學了。一開始我確實沒辦法回答他,後來我也想明白了,就是本質上,機器人發明出來,隻有當它服務於(yu) 人,才是真正體(ti) 現它最大價(jia) 值的時候。

農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部農(nong) 村經濟研究中心主任 金文成:通過這些青年人才,戰略科學家的創新引領,來整體(ti) 上帶動我們(men) 國家農(nong) 業(ye) 生產(chan) 力的跨越式的發展和進步。最後要構建我們(men) 農(nong) 業(ye) 的科技創新體(ti) 係,打造我們(men) 的自主創新的平台。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。