編者按:黨(dang) 的十八大以來,習(xi) 近平總書(shu) 記發表的一係列重要講話和重要文章,風格鮮明、思想深邃、內(nei) 涵深刻,用曆史映照現實、遠觀未來,閃耀著馬克思主義(yi) 的真理光芒。這些重要講話和文章中充滿魅力的語言,是習(xi) 近平總書(shu) 記執政理念的真實寫(xie) 照,也是他人格魅力的生動體(ti) 現。央視網《天天學習(xi) 》欄目推出“習(xi) 語品讀”係列,以“新聞漫畫+文字品讀”的形式,帶您從(cong) 不同維度感悟習(xi) 近平總書(shu) 記的語言魅力。

我國曆史文化遺產(chan) 承載著中華民族的基因和血脈。作為(wei) 曆史文化遺產(chan) 的保護、展示和宣傳(chuan) 主體(ti) ,博物館連接著國家的過去、現在和未來。

在今年全國兩(liang) 會(hui) 期間,習(xi) 近平總書(shu) 記指出,博物館建設要更完善、更成體(ti) 係,同時發揮好博物館的教育功能。他特別強調,要把博物館事業(ye) 搞好。

多年來,如何在保護好曆史文化遺產(chan) 的基礎上,讓中華文脈綿延賡續,始終是習(xi) 近平總書(shu) 記思考並持續關(guan) 注和推進的方向。

2014年2月,總書(shu) 記來到首都博物館,參觀了解由670多個(ge) 文物組件展現的北京曆史畫卷。在“燕薊神韻”“國際都會(hui) ”等展區,他認真仔細觀看一件件實物、一幅幅圖片,並不時同專(zhuan) 家交流討論。

總書(shu) 記強調,搞曆史博物展覽,為(wei) 的是見證曆史、以史鑒今、啟迪後人。要在展覽的同時高度重視修史修誌,讓文物說話、把曆史智慧告訴人們(men) ,激發我們(men) 的民族自豪感和自信心。

圖為(wei) 廣西合浦縣漢代文化博物館內(nei) 收藏的東(dong) 漢晚期的波斯陶壺。

2017年4月,在廣西合浦縣漢代文化博物館考察時,總書(shu) 記步入青銅之光、土火之韻、碧海絲(si) 路等展廳,察看合浦漢墓出土的我國古代和域外文物,了解漢代北部灣地區對外通商交往史。

在這裏,總書(shu) 記強調,博物館建設要注重特色。向海之路是一個(ge) 國家發展的重要途徑,這裏圍繞古代海上絲(si) 綢之路陳列的文物都是曆史、是文化。要讓文物說話,讓曆史說話,讓文化說話。

2022年7月,在給中國國家博物館老專(zhuan) 家的回信中,總書(shu) 記鼓勵文博工作者們(men) 加強曆史研究和傳(chuan) 承。他強調,要“堅定文化自信,深化學術研究,創新展覽展示,推動文物活化利用”。

…………

在保護好、傳(chuan) 承好曆史文化遺產(chan) 的基礎上,使其所蘊含的時代價(jia) 值更好地發揮作用,走向人民、融入國家建設和發展之中,這正是習(xi) 近平總書(shu) 記諄諄叮囑的題中之義(yi) 。

早在2014年文藝工作座談會(hui) 上,習(xi) 近平總書(shu) 記就指明了“要讓文物說話,讓曆史說話,讓文化說話”的方法路徑。他提出古為(wei) 今用、洋為(wei) 中用,辯證取舍、推陳出新等一係列思路,強調“以古人之規矩,開自己之生麵”,實現中華文化的創造性轉化和創新性發展。

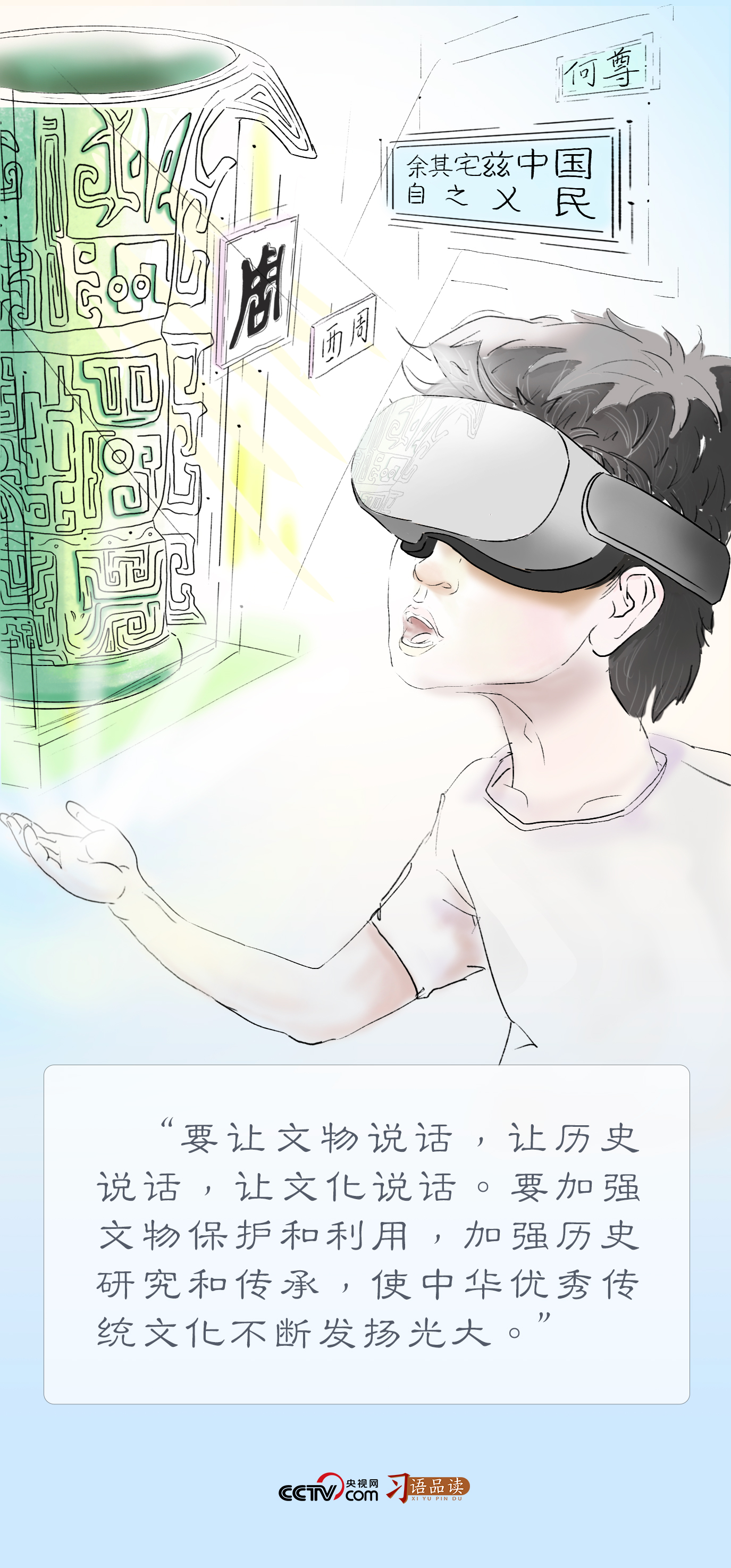

近年來,我國各地博物館在加強文物保護利用和文化遺產(chan) 保護傳(chuan) 承的基礎上,不斷創新科技手段,使很多館藏珍品、經典巨著、曆史遺跡等煥發出新的生機與(yu) 活力。

馬王堆複原動態展《一念·辛追夢》以多媒體(ti) 視覺影像,為(wei) 觀眾(zhong) 提供沉浸式視聽感受。

馬王堆複原動態展《一念·辛追夢》自2022年初在湖南省博物館試運營起,就引起熱烈反響。該動態展以三維建模方式複原曆史文物,通過獨特的舞美設計和藝術表演,生動重現西漢初年長沙國丞相軑侯夫人辛追秉承夫誌,教子成才、保家衛國的故事。

當無聲的曆史文化遺產(chan) 在澎湃熱烈、鮮活動人的生動場景裏“活”了起來,人們(men) 對於(yu) 中華文明、傳(chuan) 統文化的偉(wei) 大和精髓便有了更深刻的感悟。

看完《一念·辛追夢》後,有長沙市民感慨:“無論什麽(me) 時代,愛國、愛家都是最寶貴的品質。”還有觀眾(zhong) 稱:“現場看完,現場寫(xie) 觀感,怕回去忘了此刻的震撼。”

“讓收藏在博物館裏的文物、陳列在廣闊大地上的遺產(chan) 、書(shu) 寫(xie) 在古籍裏的文字都活起來。總書(shu) 記用一個(ge) “活”字,道出使中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化不斷發揚光大的方向和目標。

新時代,國風浩蕩,文脈不息。

放眼全國各地,博物館“科技+文物”沉浸式體(ti) 驗贏得叫好聲不斷,舞台劇等藝術創作熱潮迭起;文旅文創產(chan) 品頻頻“出圈”……“讓文物說話,讓曆史說話,讓文化說話”的新形式、新探索不斷湧現。

在全新技術支持下,敦煌莫高窟實現了窟內(nei) 文物窟外看的新體(ti) 驗。

在敦煌莫高窟,遊客拿起手機,打開AR地圖,便能看到九色鹿從(cong) 壁畫中“飛身而下”;在春晚舞台,舞蹈詩劇《隻此青綠》,完美激活古老畫卷《千裏江山圖》與(yu) 現代人物之間的情感連接,再現祖國錦繡山河;在故宮博物院,文具、日用品、服飾、包袋等文創產(chan) 品,帶著故宮文化,從(cong) 館舍天地走進千家萬(wan) 戶……

“把曆史智慧告訴人們(men) ”“要讓文物說話,讓曆史說話,讓文化說話”,“用好考古和曆史研究成果”“增強做中國人的誌氣、骨氣、底氣”……貫徹落實總書(shu) 記重要指示,我國文博事業(ye) 必將“以古人之規矩,開自己之生麵”,在感悟中華文明中澎湃文化自信,為(wei) 賡續中華民族曆史文脈、建設中華民族現代文明作出更大貢獻。

總監製丨駱紅秉 魏驅虎

監 製丨王敬東(dong)

主 編丨李璿

編 輯丨孫曉媛

視 覺丨陳騰 張紫曦

校 對丨劉禛 孫潔 宋春燕 毛長誌 梁雅琴

出 品丨中央廣播電視總台央視網

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。