“一定一定要看‘中華科技文明展’,18分鍾,270度大屏紀錄片,特別震撼。從(cong) 古至今,曆史長河裏前輩們(men) 就像一顆顆閃亮的星星照亮著我們(men) 前行。”這個(ge) 暑假,5月新開的中國科學家博物館成了網紅打卡地。

不僅(jin) 中國科學家博物館火爆,從(cong) 北京到南京,從(cong) 河南到澳門,全國各地大大小小的科普場館,都人氣爆棚。在科普場館零距離打卡大國重器,探尋科學發展曆程,感受科學家精神……這個(ge) 暑假,自主提升、培養(yang) 科學文化素養(yang) 成為(wei) 暑期文旅新風尚。

科普場館熱辣滾燙的背後,是科學文化的浸潤,是求知與(yu) 分享的雙向奔赴。

中國科學家博物館館藏精品展

雙向奔赴

科普場館火爆“出圈”

2024年6月24日,習(xi) 近平總書(shu) 記在全國科技大會(hui) 、國家科學技術獎勵大會(hui) 和兩(liang) 院院士大會(hui) 上指出,要持續營造尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造的社會(hui) 氛圍,大力弘揚科學家精神,激勵廣大科研人員誌存高遠、愛國奉獻、矢誌創新。

“科學家地圖”可實現一鍵導航

“追星當追這樣的星!”今年5月底上線的“科學家地圖”成了青少年打卡科學家精神教育基地的神器。輕點手指,全國287家科學家精神教育基地都可以一一線上訪問。“科學家地圖”是基於(yu) “中國科協之聲”推出的線上展示和聚合平台,可玩、可看、可用,是公眾(zhong) 與(yu) 科學家精神同頻共振的載體(ti) 。在這裏,公眾(zhong) 可以深度了解科學家們(men) 的成長故事,第一時間掌握全國科學家精神教育基地的活動內(nei) 容。

青少年走進博物館感受科學家精神的傳(chuan) 承

線上打卡不過癮,線下實地打卡更有互動體(ti) 驗感。中國科學院南京地質古生物研究所李四光先生辦公舊址是287家科學家精神教育基地之一,今年暑假接待了眾(zhong) 多來自各高校、中小學的參觀團隊。中國科學院南京地質古生物研究所綜合處處長陳孝政告訴現代快報記者,“科普場館好玩好逛還長知識,這是科普場館火熱的原因之一。”

澳門科學館8月天天開放

這個(ge) 暑假,上海天文館、上海自然博物館,一票難求;自7月暑假以來,超70萬(wan) 名觀眾(zhong) 走進中國科技館感受科技魅力;天津科技館7月以來共接待公眾(zhong) 超10萬(wan) 人次,日均接待量近5400人次;南京古生物博物館每天接待觀眾(zhong) 4000餘(yu) 人次;為(wei) 了迎接更多的觀眾(zhong) ,澳門科學館8月不設閉館日,每天都麵向公眾(zhong) 開放。

科學文化

照亮科學的殿堂與(yu) 人類文明的未來

2013年5月4日,習(xi) 近平總書(shu) 記同各界優(you) 秀青年代表座談時強調,青年是社會(hui) 上最富活力、最具創造性的群體(ti) ,理應走在創新創造前列。

中國科學家博物館每天參觀人數超過千人

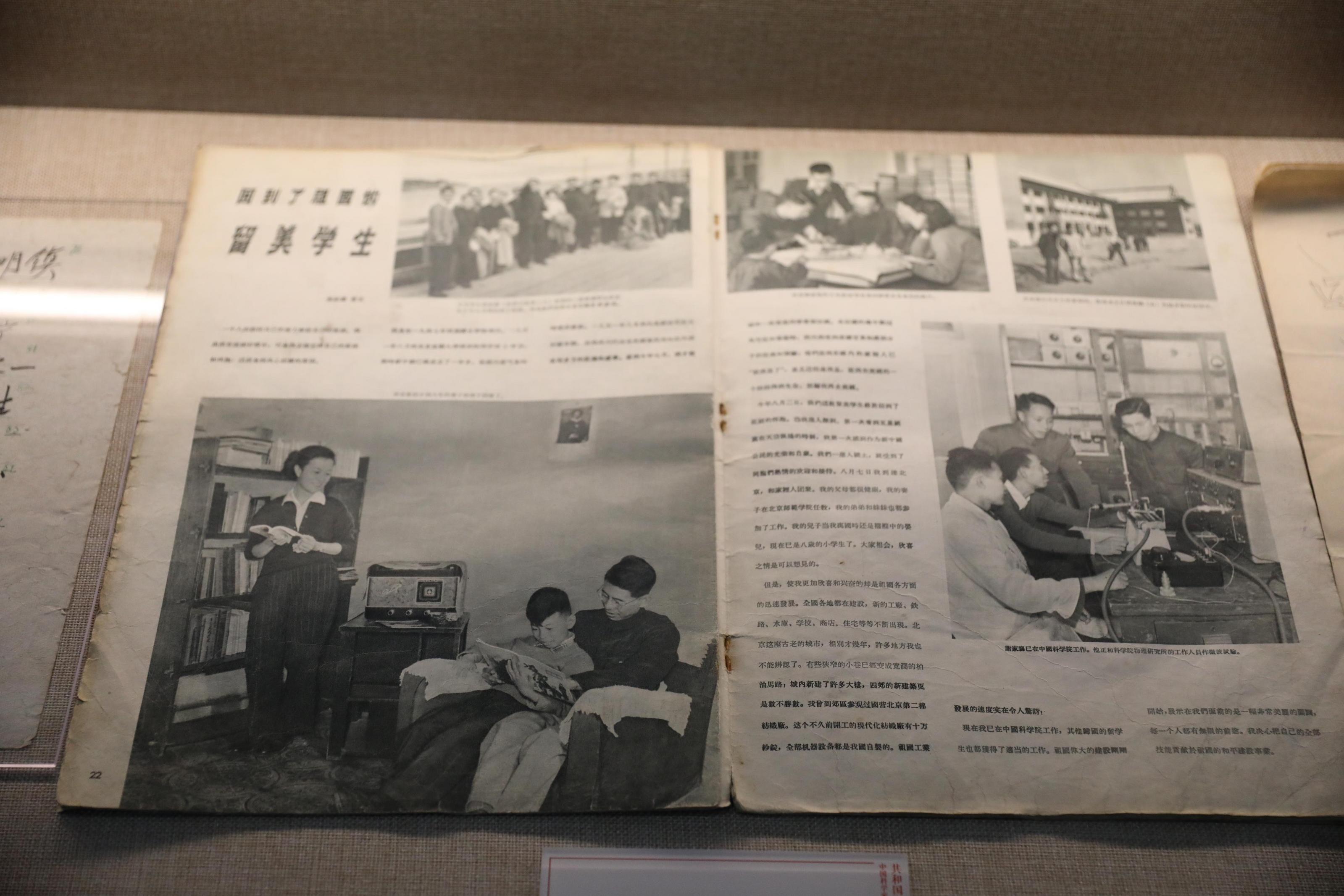

青年時期的科學家們(men) 在做什麽(me) ?在中國科學家博物館的“共和國脊梁——中國科學家博物館館藏精品展”上,公眾(zhong) 可以看到老一輩科學家青年時期的手稿。其中,“兩(liang) 彈一星”的功臣錢學森在國立交通大學(今上海交通大學)的高分試卷特別醒目,這份試卷錢學森考了96分而且字跡工整清晰,引發公眾(zhong) 的共鳴。

中國科學家博物館各種珍貴展品講述著一代代科學家們(men) 的奮鬥故事

科學文化,照亮了科學的殿堂與(yu) 人類文明的未來。

中國科學家博物館副館長孟令耘介紹,“中國科學家博物館理論承載量為(wei) 7000人次/天,目前處於(yu) 開館試運行階段,每天開放1300人次的預約量。自5月27日試運行以來,除周一閉館每天都約滿,截至7月31日,共接待社會(hui) 公眾(zhong) 3.8萬(wan) 人次。”

2022年5月18日,習(xi) 近平總書(shu) 記給南京大學留學歸國青年學者回信中指出,“得知你們(men) 以李四光、程開甲等老一輩科學家為(wei) 榜樣,在海外學成後回國投身科教事業(ye) ,在各自崗位上努力報效祖國、服務人民,取得豐(feng) 碩成果,我感到很欣慰。”

今年8月3日,位於(yu) 蘇州市吳江區盛澤鎮銀行街12號的程開甲故居正式開館。故居以時間為(wei) 經、事業(ye) 為(wei) 緯,圍繞“忠誠奉獻、科技報國”主題,全麵展示了程開甲院士科技報國的一生。

學生參與(yu) 南京古生物博物館戶外活動

花式寵粉

科普場館成公眾(zhong) “第二課堂”

2017年4月19日, 習(xi) 近平總書(shu) 記在廣西合浦縣漢代文化博物館考察時強調,中華民族曆史悠久,中華文明源遠流長,中華文化博大精深,一個(ge) 博物館就是一所大學校。

在上海天文館,太陽仿佛觸手可及,火紅的表麵,時不時還有日冕物質飛出;在紫金山天文台紫金山園區,公眾(zhong) 不僅(jin) 能借助天文望遠鏡仰望星空,還可以看到600年前的渾儀(yi) 和簡儀(yi) ;在中國科學家博物館,公眾(zhong) 不僅(jin) 可以看270度大屏紀錄片“中華科技文明展”,還可以看到科學家們(men) 的各種筆記、手稿,以及生活化的細節。

“甲方每日下午5:30以前到家,遲到一小時罰款10元,晚上12點必須睡覺;乙方保證好好學習(xi) ,熱愛勞動,增強獨立能力。”中國科學家博物館三樓主展廳大屏上展示了一封“合同書(shu) ”,合同的“甲乙方”分別是有著“中國核潛艇之父”之稱的著名科學家彭士祿和他的外孫女彭瑤。

誰能想到,最智慧最科技的人,生活中竟這麽(me) 溫馨可親(qin) 。

和文博場館一樣,科普場館也館藏千秋,展示了天上地下,古今未來。不僅(jin) 有實物,還有各種數字科技賦能,以及各種花式寵粉。做好參觀服務工作、推出精品科學文化活動……科普場館成公眾(zhong) 的“第二課堂”,公眾(zhong) 在場館中體(ti) 驗科技活動,增強創新意識、創新能力,激發探索科學、追求科學的興(xing) 趣。

激勵後輩

青年人接續傳(chuan) 承向未來

2020 年 9 月 11 日,習(xi) 近平總書(shu) 記在科學家座談會(hui) 上強調:“科學成就離不開精神支撐。科學家精神是科技工作者在長期科學實踐中積累的寶貴精神財富。”

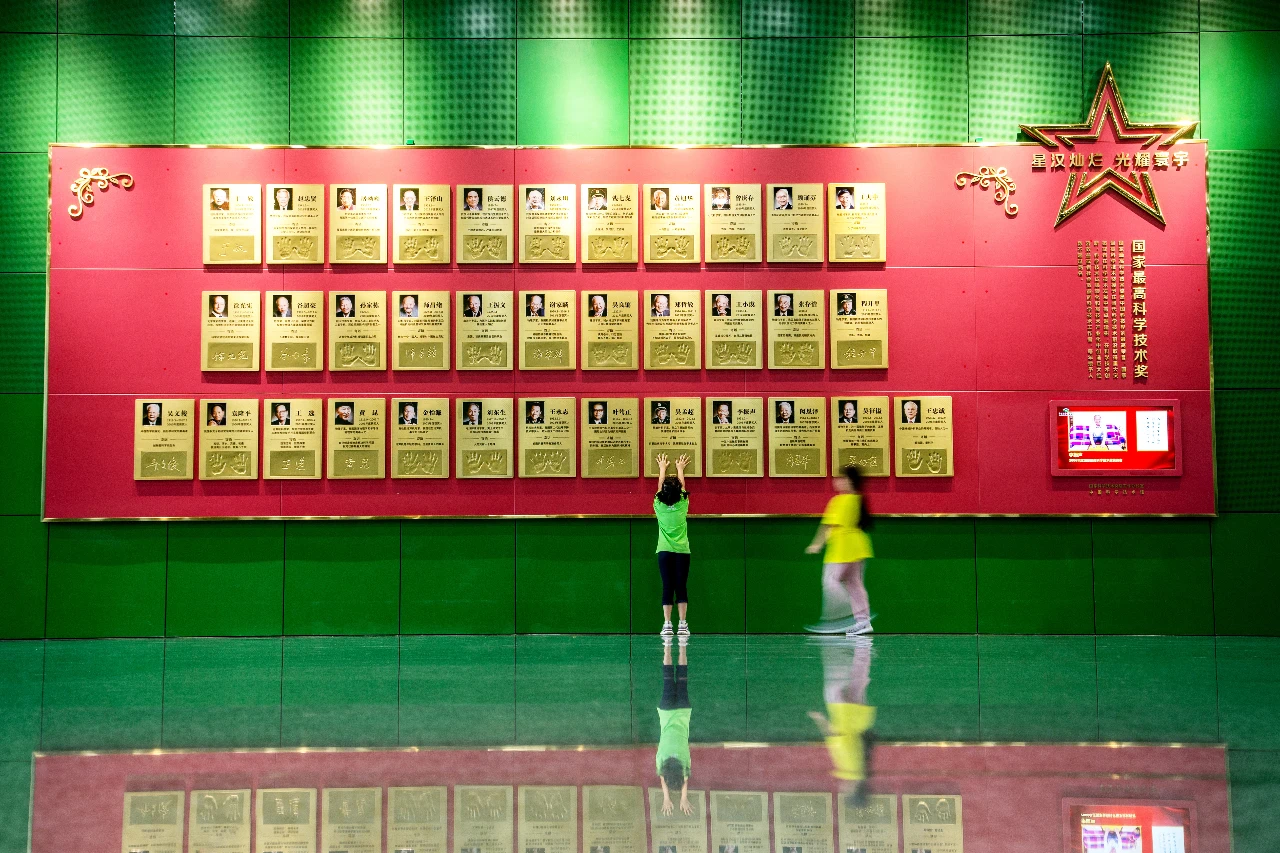

國家最高科學技術獎獲獎科學家手模牆

中國科技館有一麵“國家最高科學技術獎獲獎科學家手模牆”,旨在通過簡潔、莊重的形式,讓公眾(zhong) 近距離領略科學家們(men) 的魅力與(yu) 貢獻,點燃心中對科學的熾烈熱愛與(yu) 不懈追求。

手模牆上,還有科學家們(men) 對青少年的寄語。

航天技術專(zhuan) 家,我國人造衛星技術和衛星導航、深空探測技術的開創者之一孫家棟寄語:“讓青少年成為(wei) 科技強國的主力軍(jun) 。”

我國第一代核潛艇總設計師、核潛艇事業(ye) 的先驅者與(yu) 奠基人黃旭華寄語:“一句誓言,一輩子事業(ye) 。”

我國雜交水稻研究領域的開創者和帶頭人袁隆平寄語:“知識、汗水、靈感、機遇。”

……

星光不問趕路人,歲月不負追夢人。這些寄語既是科學家們(men) 一生科研經驗和人生哲學的高度凝練總結,也飽含他們(men) 對青少年的殷切希望和拳拳愛國之情。

文化興(xing) 國運興(xing) ,文化強民族強。科技興(xing) 則民族興(xing) ,科技強則國家強。科學文化是科技自信、科技強國建設和推進的持續保障,不僅(jin) 僅(jin) 是科學知識的普及,而是科學精神、科學思維、科學方法的啟蒙。

科技創新引領文化變革,守護好這一瑰寶,讓青年人接續傳(chuan) 承共向未來。

現代快報/現代+記者 是鍾寅 李鳴 胡玉梅 通訊員 張珩旭

(視頻、圖片素材由各場館提供)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。