少年兒(er) 童是祖國的未來,是中華民族的希望。

從(cong) 節日的殷殷寄語,到考察調研時的點滴關(guan) 懷,再到紙短情長的殷切期望, 一直以來,習(xi) 近平總書(shu) 記十分關(guan) 心廣大少年兒(er) 童的健康成長。

深情期許,滋潤心田。剛過去的這個(ge) 暑假,一大批少年兒(er) 童用腳步丈量祖國大好山河,他們(men) 在革命曆史教育裏賡續血脈、堅定信念;在中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化中尋根溯源、樹立自信;在新奇的科技體(ti) 驗中綻放夢想、點亮未來……

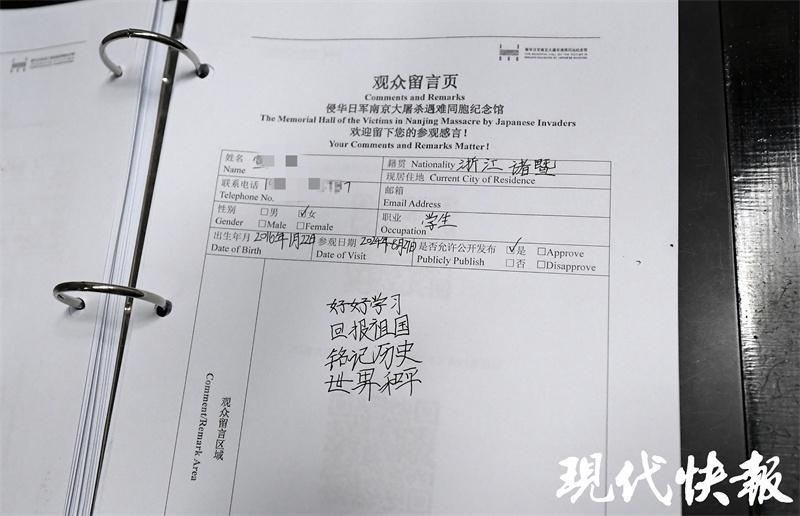

在侵華日軍(jun) 南京大屠殺遇難同胞紀念館留言簿上,孩子們(men) 用稚嫩的筆跡留下一句句和平心聲

從(cong) 小樹立理想信念

用實際行動把紅色基因一代代傳(chuan) 下去

“好好學習(xi) ,回報祖國”“吾輩當自強”“振興(xing) 中華,責任在我們(men) 這一代”……暑假進入尾聲,侵華日軍(jun) 南京大屠殺遇難同胞紀念館觀眾(zhong) 隊伍裏,孩子們(men) 的身影依舊不少。在紀念館留言簿上,他們(men) 用稚嫩的筆跡留下一句句和平心聲。

來自河北保定的豐(feng) 藝霖在留言簿上鄭重寫(xie) 下自己的心願

“隻有我們(men) 變得強大,才能不讓曆史重演。”12歲的豐(feng) 藝霖來自河北保定,他在留言簿上鄭重地寫(xie) 下自己的心願。談起參觀感受,他一時難以用語言表達,但堅定地說,“以後我想去當兵,保家衛國。”

人小誌氣大,愛國走天下。今年暑假,如豐(feng) 藝霖一般的“10後”,走進紀念館、博物館等紅色教育基地,聆聽紅色故事,不斷升華愛黨(dang) 愛國的深厚情感。

江蘇省淮安市新安小學暑假組織學生開展“小好漢重走新旅路”紅色尋訪活動

江蘇省淮安市新安小學暑假組織學生開展“小好漢重走新旅路”紅色尋訪活動

尋訪鹽城市阜寧縣蘆蒲烈士陵園

“新時代的小好漢一定會(hui) 刻苦學習(xi) ,繼承新旅光榮傳(chuan) 統,長大建設偉(wei) 大祖國。”幾乎每個(ge) 暑假,江蘇省淮安市新安小學都會(hui) 組織孩子們(men) 重走新旅路。

“新安旅行團”是一個(ge) 在抗戰烽火中誕生的光榮革命團體(ti) 。1935年10月,新安小學14名學生在校長汪達之帶領下,組成“新安旅行團”,從(cong) 淮安出發,以文藝為(wei) 武器,宣傳(chuan) 抗日救亡。他們(men) 曆時17年、行程5萬(wan) 餘(yu) 裏,足跡遍及全國22個(ge) 省份,團隊成員從(cong) 14人發展到600餘(yu) 人。

無論時代如何變遷,傳(chuan) 承和發揚“新安旅行團”光榮傳(chuan) 統,都是新安小學立德樹人的重要內(nei) 容。

四(10)班的苗加宥今年是第二次參加“小好漢重走新旅路”的研學活動,“我們(men) 去了鹽城的蘆蒲烈士陵園,聽到了當年新安旅行團團員張傑、張平的英勇事跡,他們(men) 真的很勇敢,大家都很感動,革命先烈不怕困難的精神和勇氣,也鼓舞著我們(men) 。”

2021年5月30日,習(xi) 近平總書(shu) 記給江蘇省淮安市新安小學少先隊員回信時強調,“希望你們(men) 結合自身成長實際學好黨(dang) 史,以英雄模範人物為(wei) 榜樣,從(cong) 小堅定聽黨(dang) 話、跟黨(dang) 走的決(jue) 心,刻苦學習(xi) ,樹立理想,砥礪品格,增長本領,努力實現德智體(ti) 美勞全麵發展。”

為(wei) 深入貫徹落實總書(shu) 記重要回信精神,江蘇省淮安市新安小學近年來充分運用“新安旅行團”紅色資源,暑假組織學生開展“小好漢重走新旅路”紅色尋訪活動,更好地發揮紅色文化立德樹人、培根鑄魂的作用。“同學們(men) 打卡紅色場館,講述紅色故事,在豐(feng) 富多彩的紅色研學中樹立從(cong) 小刻苦學習(xi) ,長大建設偉(wei) 大祖國的堅定信念。”江蘇省淮安市新安小學副校長王正祥說。

行走大江大河

在文脈賡續中增強“四個(ge) 自信”

“中國傳(chuan) 統文化博大精深,學習(xi) 和掌握其中的各種思想精華,對樹立正確的世界觀、人生觀、價(jia) 值觀很有益處”“中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化教育抓早抓小、久久為(wei) 功、潛移默化、耳濡目染”……習(xi) 近平總書(shu) 記高度重視在孩子們(men) 心中播下文化自信的種子。

2023年3月5日,習(xi) 近平總書(shu) 記參加十四屆全國人大一次會(hui) 議江蘇代表團審議時,勉勵教育工作者“要善於(yu) 從(cong) 五千年中華傳(chuan) 統文化中汲取優(you) 秀的東(dong) 西,同時也不摒棄西方文明成果,真正把青少年培養(yang) 成為(wei) 擁有‘四個(ge) 自信’的孩子。”

這個(ge) 暑假,不斷升溫的博物館熱、考古熱,成為(wei) 吸引孩子們(men) 認識燦爛中華文明,激發民族自豪感和自信心的最佳“教材”。

山西13歲少年孫天澤和小夥(huo) 伴一起,參加了一場主題為(wei) “一湖一江一運河”的研學活動。研學過程中,孫天澤切身感受到了中華文化的源遠流長。“作為(wei) 延續千年的南北交通大動脈,大運河在中國漕運史上發揮著重要作用,至今仍舊具有重要價(jia) 值。”在南京博物院和良渚博物院,孫天澤和小夥(huo) 伴們(men) 與(yu) 文物“對話”,自豪感油然而生。“這些文物‘活’了數千年,正是中華民族上下五千年曆史文明的生動展現。在良渚古城,我看到祖先已經把城市分為(wei) 三層,即宮城、內(nei) 城、外城,當時這樣的理念在全世界都是極其先進的。”

涵養(yang) 自信要從(cong) 孩子抓起。各大文博場館也在積極創新,用青少年喜聞樂(le) 見的方式,講清楚中華文化的獨特創造、價(jia) 值理念、鮮明特色。

今年7月,殷墟博物館每天進館人數中學生占了三分之一,利用裸眼3D技術、LED顯示屏等數字化技術,孩子們(men) 可以“穿越”3300年沉浸式感受商文明;三星堆鎮三星村的考古探索基地推出“三星堆探秘”研學課程,讓學生在實地參觀中深入了解古蜀文明,體(ti) 驗考古樂(le) 趣;陝西曆史博物館秦漢館以“秦漢文明”為(wei) 主題,依托建築特色、展陳設計、館藏文物,開展了一係列豐(feng) 富多彩的教育活動、研學課程及文化體(ti) 驗。

爭(zheng) 當綠色“小衛士”

把綠色的種子種進心裏

這個(ge) 暑期,在內(nei) 蒙古大草原,來自南京東(dong) 山小學的周雲(yun) 昊第一次感受到了祖國的幅員遼闊之美。

2023年5月,習(xi) 近平總書(shu) 記在北京育英學校考察時強調,新時代生態文明建設要從(cong) 娃娃抓起,通過生動活潑的勞動體(ti) 驗課程,讓孩子親(qin) 自動手、親(qin) 身體(ti) 驗、自我感悟,讓“綠水青山就是金山銀山”的理念早早植入孩子的心靈。

“以前在書(shu) 本上看到過,內(nei) 蒙古有一些地方的草場被破壞了,導致風沙很嚴(yan) 重。人們(men) 就種植了胡楊,以及一些其他能在沙漠中生存的植物,從(cong) 而把沙子固定住。”從(cong) 那時起,周雲(yun) 昊的心裏就種下了一顆綠色的種子。

在大草原看閃爍繁星

初次來到草原,周雲(yun) 昊發現這裏的草都長到自己膝蓋了,抬頭遠望,滿眼都是藍天、白雲(yun) 、綠草,到了晚上,還能看到閃閃繁星。

周雲(yun) 昊和小夥(huo) 伴在內(nei) 蒙古植樹(右為(wei) 周雲(yun) 昊)

這樣的美麗(li) 風景讓第一次來到大草原的周雲(yun) 昊很興(xing) 奮。“我們(men) 從(cong) 當地了解到,這是一代又一代人努力的結果,讓我們(men) 也深切感受到生態保護的重要性。”研學途中,周雲(yun) 昊和小夥(huo) 伴們(men) 還專(zhuan) 門在當地林場種下一棵樹。“希望它能健康長大,成為(wei) 守護綠色草原的小衛士。”

孩子們(men) 在大自然中體(ti) 驗生態文明教育課

少年兒(er) 童生態文明教育是一項係統工程,需要學校、家庭、政府和社會(hui) 各界共同努力。

生態文明教育,成為(wei) 暑假孩子們(men) 的“第二課堂”。今年8月,來自北京、上海、昆明等15個(ge) 城市的45名優(you) 秀青少年來到武夷山國家公園,通過多種形式增進了對自然文化資源稟賦和生物多樣性的認識;圍繞“山水林田湖草”設計實地體(ti) 驗的教育場景,南京生態文明第一課係列活動吸引了很多孩子的熱情參與(yu) ;山東(dong) 大學誌願者們(men) 開辦暑期綠色課堂,用所學所知助力基層生態文明教育……

探索未知的旅程

點亮萬(wan) 千少年兒(er) 童科學夢

這個(ge) 暑期,全國各地的科技場館迎來了人潮高峰,其中不乏許多中小學生組成的研學團隊。與(yu) 此同時,還有很多企業(ye) 打開大門,讓青少年走進工廠,近距離觀察工業(ye) 發展的足跡。

2023年5月,習(xi) 近平總書(shu) 記在北京育英學校考察時強調,希望同學們(men) 從(cong) 小樹立“科技創新、強國有我”的誌向,當下勇當小科學家,未來爭(zheng) 當大科學家,為(wei) 實現我國高水平科技自立自強作貢獻。

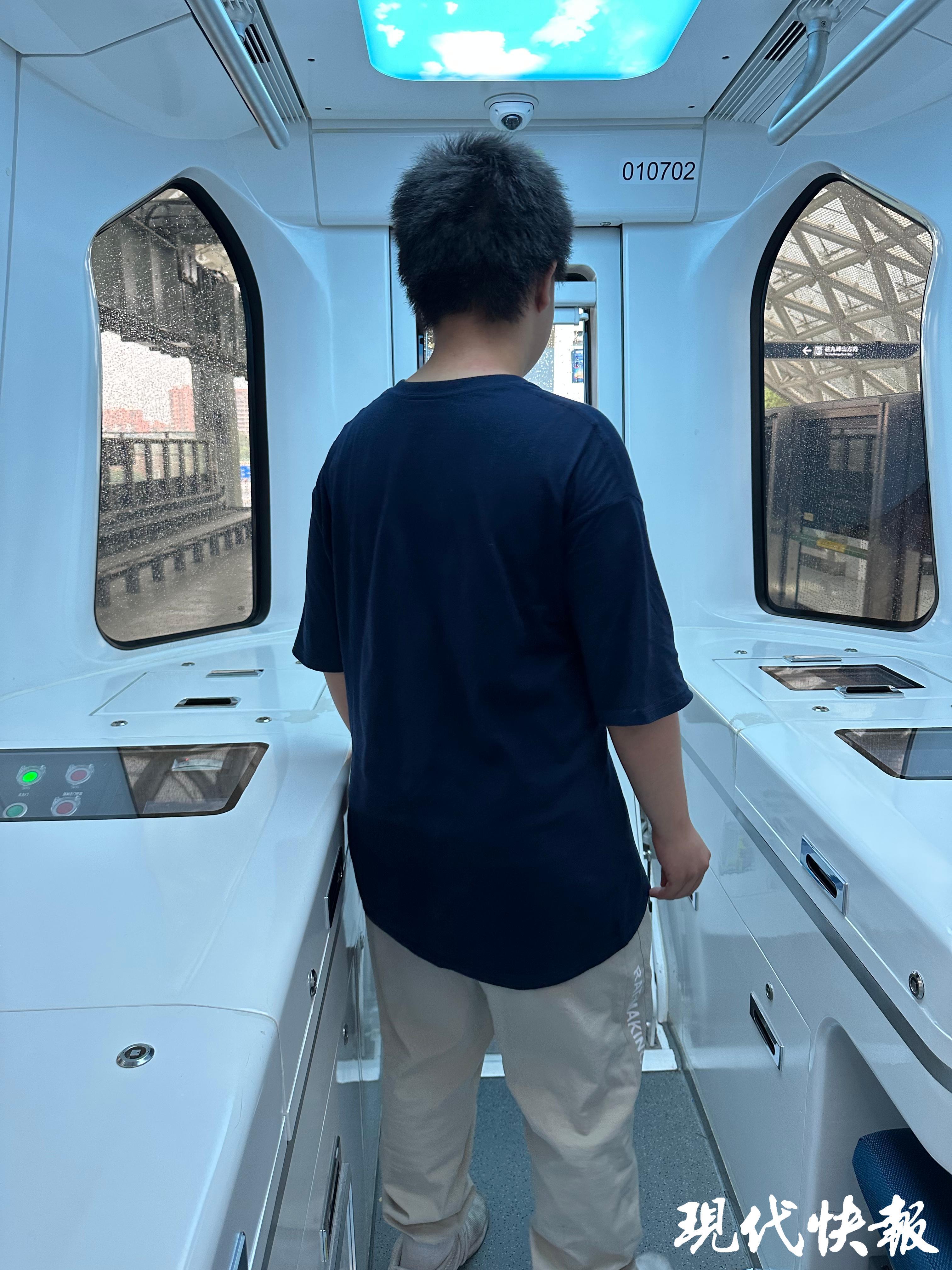

今年12歲的呂徐潤澤趁著假期,探訪了合肥的一家未來汽車工廠,見證了從(cong) 零部件到整車成型的每一個(ge) 精細環節,還打卡了武漢的空軌列車,了解全自動無人駕駛的運營模式。這些場景讓他感受到“中國智造”的力量。

呂徐潤澤打卡武漢空軌列車

呂徐潤澤從(cong) 小就對各類科技感興(xing) 趣,一部《飛向月球》紀錄片,埋下了他想要探索未知的種子,並對飛行深深著迷。他說:“我未來想成為(wei) 一名飛行員。如果有機會(hui) ,我想深入學習(xi) 和探索無線電、航海等領域,不斷拓寬自己的知識麵。”

像呂徐潤澤這樣的少年有許多。有人追尋飛天夢想,來到酒泉、文昌、西昌等發射基地,近距離感知中國航天事業(ye) 發展的輝煌曆程;有人深度參與(yu) 工業(ye) 研學,近距離體(ti) 驗“大國重器”的磅礴氣勢。

還有不少孩子選擇“雲(yun) 遊”科技場館。今年5月底上線的“科學家地圖”成了青少年探訪科技場館的寶藏工具,足不出戶就可以在“雲(yun) 端”參觀全國287家科學家精神教育基地,還可以深度了解科學家們(men) 的成長故事。

看祖國、探文明、獲新知、長才幹,牢記總書(shu) 記的殷殷囑托,廣大少年兒(er) 童正如小樹苗般茁壯成長,努力長成中華民族的參天大樹。

現代快報/現代+記者 李楠 徐紅豔 徐夢雲(yun) /文 王玉秋晨 施向輝/攝 於(yu) 茜同/製作 胡璟/設計

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。