科技是國之利器,科技自立自強是國家強盛之基、安全之要。習(xi) 近平總書(shu) 記在基層考察調研時,反複強調科技創新在推進中國式現代化進程中的重要性。2024年10月,習(xi) 近平總書(shu) 記在安徽考察時強調,“推進中國式現代化,科學技術要打頭陣,科技創新是必由之路”。

今天我們(men) 就跟隨總書(shu) 記的足跡來到安徽合肥,看看這裏的科技創新正在演繹著什麽(me) 樣的追求。

1月22日,農(nong) 曆北方小年,安徽合肥聚變堆主機關(guan) 鍵係統園區內(nei) 洋溢著節日的喜慶,一場由科學家們(men) 組織的慰問演出正在進行,觀眾(zhong) 是參與(yu) 國之重器——BEST項目的一線建設者們(men) 。

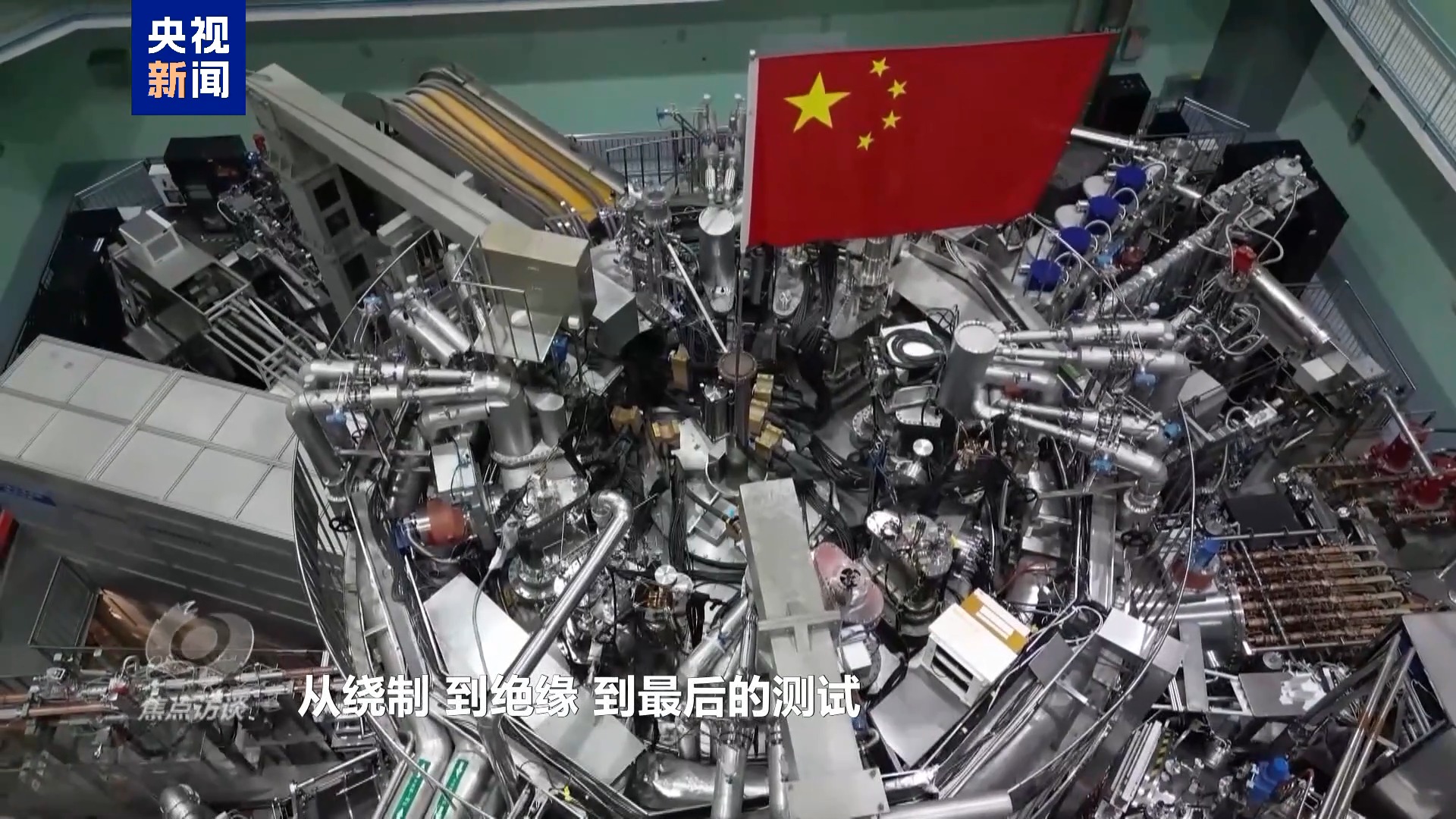

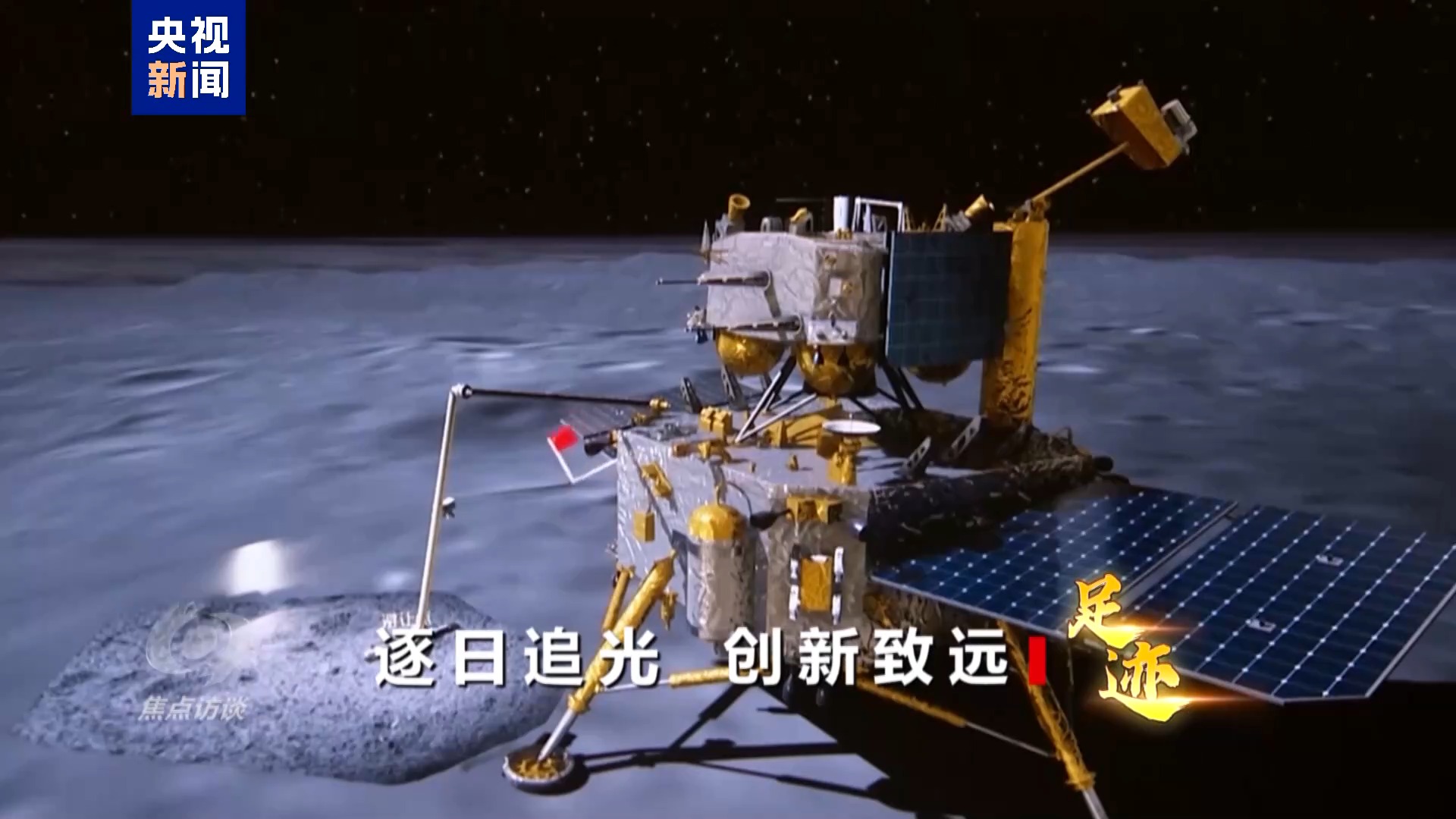

BEST全稱為(wei) 緊湊型聚變能實驗裝置,目的是通過可控核聚變技術來獲取能源,也被稱為(wei) “人造太陽”,目前,項目正在合肥濱湖科學城區域內(nei) 緊鑼密鼓地建設中。

記者見到BEST項目的技術負責人宋雲(yun) 濤時,他臉上寫(xie) 滿了欣喜,團隊這天剛剛獲得了一項關(guan) 鍵技術的突破。

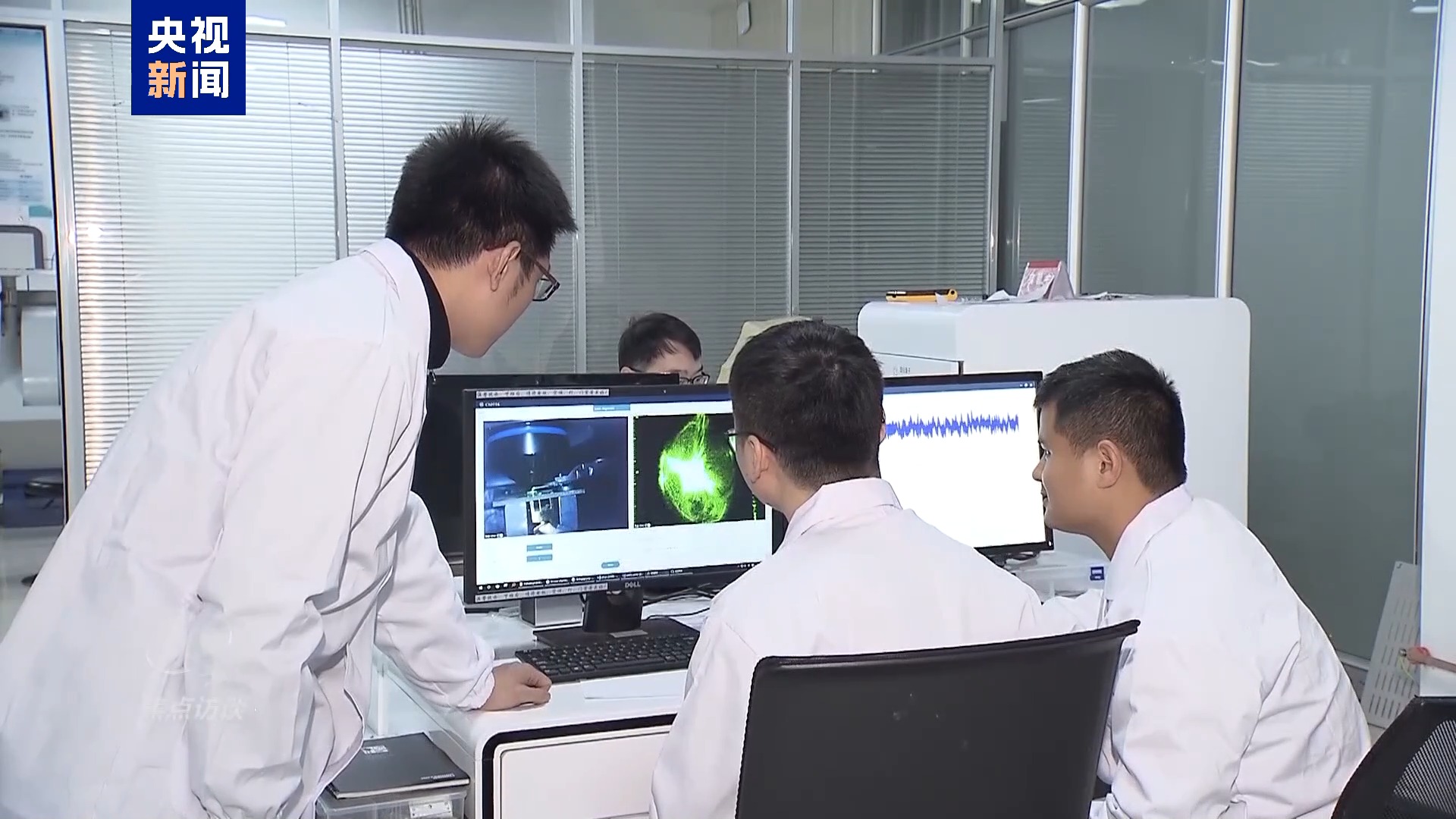

中國科學院合肥物質科學研究院副院長 等離子體(ti) 物理研究所所長 宋雲(yun) 濤:2024年我們(men) 實現了403秒的高約束模,今年實現了1000秒高約束模放電時間。總書(shu) 記說的,世界已經進入了大科學時代,大科學就是要探索人類的未知世界。

我們(men) 現在的裝置名字叫托克馬克裝置,就是在地球上模擬太陽的原理,讓氘和氚發生聚變,產(chan) 生巨大的能量。如果我們(men) 從(cong) 海水裏麵提煉,1升的海水能夠提煉0.03克的氘,讓這個(ge) 氘發生反應,能夠產(chan) 生能量,相當於(yu) 300升的汽油。總書(shu) 記提出的,我們(men) 要以需求為(wei) 牽引,所以我們(men) 研究可控核聚變的目標,最終目的就是要實現聚變能的應用,為(wei) 人類的能源作出貢獻。

掌握核心技術就掌握了未來發展主動權。2024年10月,習(xi) 近平總書(shu) 記來到濱湖科學城考察,他強調,“推進中國式現代化,科學技術要打頭陣,科技創新是必由之路”。

中國科學院合肥物質科學研究院副院長 等離子體(ti) 物理研究所所長 宋雲(yun) 濤:總書(shu) 記說了,推進中國式現代化,科技要打頭陣。我想這一句話的確印在我們(men) 每個(ge) 科研工作者的心中,因為(wei) 我們(men) 要實現現代化,我們(men) 隻能靠創新,我們(men) 隻能靠擼起袖子來加油幹。總書(shu) 記說的核心技術是討不來要不來的,從(cong) 繞製到絕緣到最後的測試,所有的這些技術都是我們(men) 自己摸索,我們(men) 經過三十多年的摸索,我們(men) 走到了世界的最前列。

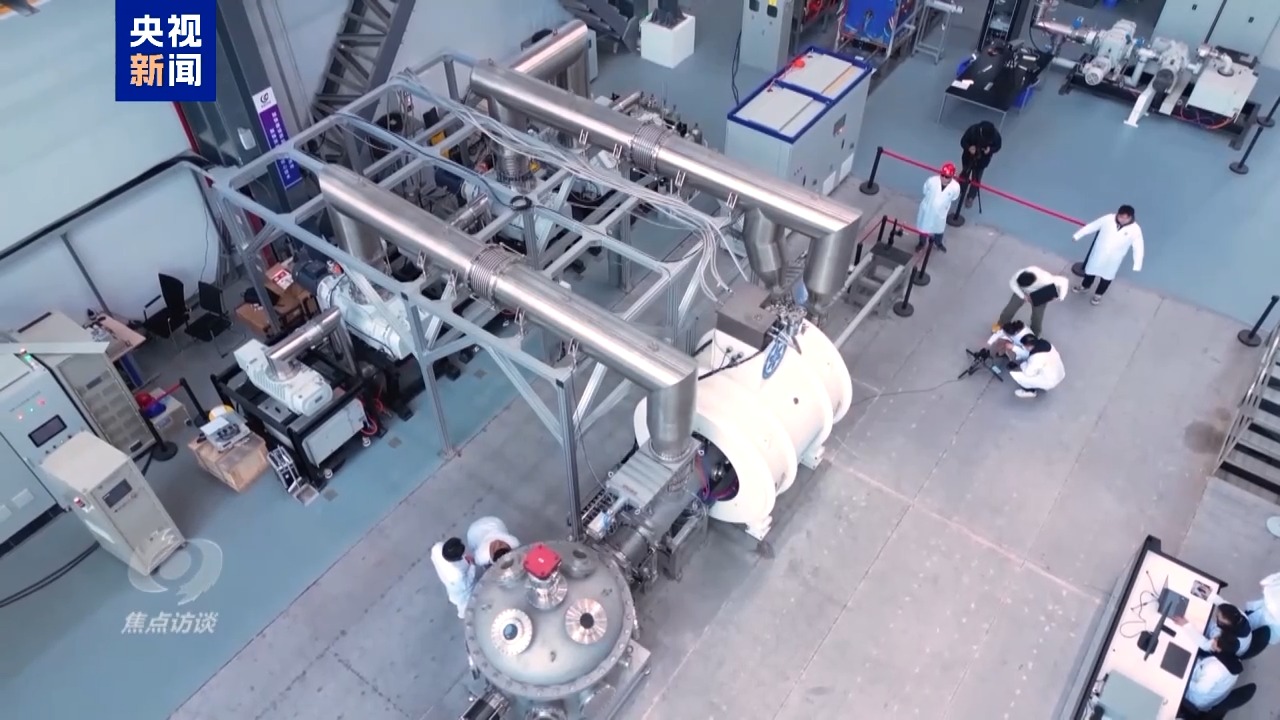

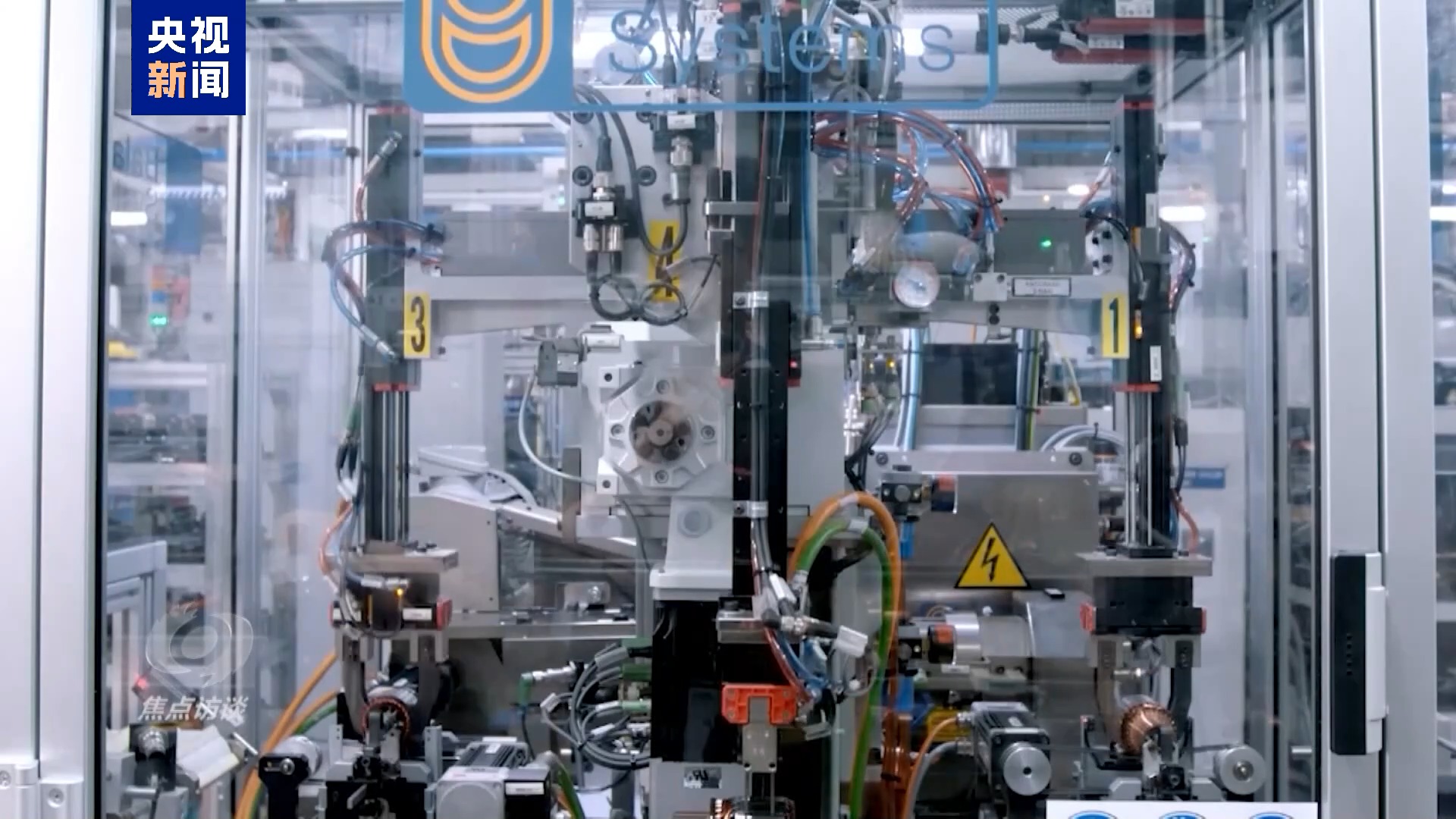

這天,記者跟隨宋雲(yun) 濤,來到了正在生產(chan) “人造太陽”裝備部件的車間內(nei) 部。

宋雲(yun) 濤從(cong) 事核聚變研究幾十年,見證了中國核聚變技術的進步發展,眼下這個(ge) BEST項目更是他心之所係,從(cong) 研發設計到項目實施,他要全程緊盯。BEST項目研發製造挑戰巨大,除了要經曆大量實驗過程,工藝難度也非常大。

中國科學院合肥物質科學研究院副院長 等離子體(ti) 物理研究所所長 宋雲(yun) 濤:這裏麵有很多核心技術,比如做一個(ge) 這樣的大型超導磁體(ti) ,我們(men) 要用15個(ge) 月。這裏麵一共有15000個(ge) 這樣的質量見證點,所以每一個(ge) 工序都不容得我們(men) 失敗,如果失敗了,就前功盡棄。

通過幾十年的核聚變的自主技術積澱和近年來的不斷投入研發,這個(ge) 讓科技與(yu) 產(chan) 業(ye) 真正結合起來的BEST項目從(cong) 三年前開始動工,核心部件研發製造已經實現了全部自主可控,相關(guan) 部件正在按照進度生產(chan) 中,對著成品,宋雲(yun) 濤臉上寫(xie) 滿了自豪。

中國科學院合肥物質科學研究院副院長 等離子體(ti) 物理研究所所長 宋雲(yun) 濤:這個(ge) 要冷到零下269℃,都保證不裂。這所有的材料,工藝非常高,所以說從(cong) 材料的研發、工藝上說,我們(men) 全部掌握了。

要造好這個(ge) “小太陽”,除了裝備製造,項目的土建部分也很關(guan) 鍵。大科學裝置項目是國之重器,不同於(yu) 一般的工程建設項目,建設要求非常之高,土建方總工程師王鋒深知其中的壓力。

合肥市濱湖新區建設投資有限公司總工程師 BEST項目辦主任 王鋒:托克馬克這個(ge) 裝置非常大,一個(ge) 裝置相當於(yu) 一個(ge) 航空母艦的六分之一那麽(me) 大。但是它不能動,一個(ge) 輕微的震動都不行,所以用這個(ge) 超高強度的預應力把周圍的混凝土,包括這個(ge) 設備緊緊裹在一起。一個(ge) 裏麵的預埋件總體(ti) 有3萬(wan) 多個(ge) ,還有幾萬(wan) 個(ge) 大大小小的洞口。這麽(me) 一個(ge) 建築,每一個(ge) 洞口都要精確,每一個(ge) 預埋件都要精確。

記者跟隨王鋒順著腳手架一路下行,進入了項目施工現場的內(nei) 部。為(wei) 了達到項目要求的質量,任何一項微小的細節都不容有失。王鋒幾乎每天都要進入現場監督施工進度和質量,可以說每一根鋼筋怎麽(me) 紮,紮得牢不牢,王鋒都會(hui) 仔細關(guan) 注。

那麽(me) ,項目建設要求的精度到底有多高呢?

總台央視記者 王陶然:我們(men) 現在來到了BEST建設項目最核心的位置,也就是將來“人造太陽”的核心部件所在的位置。可以看到我周圍有一圈不鏽鋼的鋼柱。這個(ge) 鋼柱一共有16根,每一根的重量是20噸。這樣的鋼有一個(ge) 特殊的名字叫無磁鋼。這鋼柱背後也有它自己的一個(ge) 小故事。

這些無磁鋼柱是安裝“人造太陽”托克馬克裝置的關(guan) 鍵基礎設施。當初就在建設這些鋼柱的時候遇到了不小的挑戰。

合肥市濱湖新區建設投資有限公司總工程師 BEST項目辦主任 王鋒:我們(men) 在選用無磁鋼的時候,最早的時候在市場上是找不到這個(ge) 鋼材的,我們(men) 也是找了很多生產(chan) 不鏽鋼的無磁鋼的廠家,尤其國內(nei) 數一數二的廠家。

然而這些廠家的產(chan) 品的磁導率達不到科學要求,後來幾經周折,好不容易采購到了符合要求的無磁鋼材料,但是成品生產(chan) 出來後,卻發現參數還是不過關(guan) ,這可愁壞了王鋒。

合肥市濱湖新區建設投資有限公司總工程師 BEST項目辦主任 王鋒:你看這個(ge) 位置有一些焊接的地方,是在加工廠裏麵二次焊接的時候出現了問題。焊接的點位的磁導率不過關(guan) ,這個(ge) 科學問題解決(jue) 不了,整個(ge) 工程就要停工,所做的所有的東(dong) 西就是圍繞這個(ge) 來幹的。

經過大量分析論證,團隊終於(yu) 找到了問題的症結所在。

合肥市濱湖新區建設投資有限公司總工程師 BEST項目辦主任 王鋒:還是這個(ge) 焊條的原因。後來我們(men) 去找一些在磁方麵做得比較精密的焊條,我們(men) 找到這個(ge) 焊條以後,采用一些絕緣的氣體(ti) 、絕緣的方式去焊接以後,發現這個(ge) 磁導率就可以了。

安徽省建設監理有限公司BEST項目總監 蘇四友:到目前為(wei) 止,整個(ge) 進度略有超前,質量是完全可控的,完全在規範範圍之內(nei) 並且是達到科學家的要求。剛才講的無磁鋼柱,我們(men) 進行複測都是一次性合格。

黨(dang) 的十八大以來,習(xi) 近平總書(shu) 記先後三次在合肥考察,均安排行程調研科技創新和發展新興(xing) 產(chan) 業(ye) 等情況並提出明確要求。

在總書(shu) 記思想的指引下,如今,合肥濱湖科學城已經成了科技創新的“富礦”。目前,已有、在建和預研的大科學裝置共有13個(ge) 。產(chan) 出了量子糾纏、人造太陽、星火大模型、鈣鈦礦電池、質子刀等重大成果,吸引頂尖科研人才和高水平研究團隊紛至遝來,產(chan) 出了一批可轉化、可產(chan) 業(ye) 化的重大原創性成果,濱湖科學城已經成為(wei) 新興(xing) 產(chan) 業(ye) 和未來產(chan) 業(ye) 的聚集地。

我們(men) 一起走過春夏秋冬,一道經曆風雨彩虹,一個(ge) 個(ge) 瞬間定格在這不平凡的一年。讓我們(men) 循著總書(shu) 記的足跡,看偉(wei) 大祖國的成長,感受奮鬥的力量。

推進中國式現代化,在創新這條必由之路上,科技要打頭陣。自新質生產(chan) 力概念提出以來,一係列重大部署相繼落地並取得豐(feng) 碩成果。

2024年,習(xi) 近平總書(shu) 記的腳步一次次踏入創新要素最活躍的地方。

創新發展的方向很明確:要用科技創新推動產(chan) 業(ye) 創新,讓科技成果加快轉化為(wei) 新質生產(chan) 力。

2024這一年,新能源汽車年產(chan) 量首次突破1000萬(wan) 輛,嫦娥六號首次月背采樣,南極秦嶺站崛起冰原,珠穆朗瑪峰開通首個(ge) 5G-A基站,深中通道創下10項“全球之最”,首艘大洋鑽探船“夢想號”入列,“天問一號”發布第十二批科學探測數據。大型郵輪、航空母艦、大型液化天然氣運輸船,造船工業(ye) “皇冠上的三顆明珠”全部集齊。

國家為(wei) 原始創新和技術攻關(guan) 提供有力支持,大科學裝置建設不斷加快,在建和運行的超過60個(ge) ,部分設施水平邁入全球第一方陣。

這些成績源於(yu) 創新之路上,掌舵領航者思路敏銳而清晰:我們(men) 創新的優(you) 勢在哪?要認清楚、把握住。

2024年11月,習(xi) 近平總書(shu) 記考察武漢產(chan) 業(ye) 創新發展研究院時說道:“我看好你們(men) ,看好中國的創新人才,也看好我們(men) 的創新體(ti) 製。”

習(xi) 近平總書(shu) 記強調,要破除束縛創新思想鐐銬,把製度優(you) 勢轉化為(wei) 科技競爭(zheng) 優(you) 勢。

黨(dang) 的二十屆三中全會(hui) 明確提出“構建支持全麵創新體(ti) 製機製”,強調“統籌推進教育科技人才體(ti) 製機製一體(ti) 改革,健全新型舉(ju) 國體(ti) 製,提升國家創新體(ti) 係整體(ti) 效能”。

現在,中國的科技實力正從(cong) 量的積累邁向質的飛躍、從(cong) 點的突破邁向係統能力提升。

據《2024年全球創新指數報告》顯示,我國全球創新力排名較2023年上升1位,至第十一位,是十年來創新力上升最快的經濟體(ti) 之一,也是擁有百強科技創新集群最多的國家。

看這些科技之光匯聚的耀眼星火:山東(dong) 海陽已形成完整的航天產(chan) 業(ye) 鏈,內(nei) 蒙古準格爾旗建成綠色“風光氫儲(chu) 車”集群,四川射洪擁有600億(yi) 元規模的鋰電產(chan) 業(ye) 鏈,大數據產(chan) 業(ye) 成為(wei) 貴州“新名片”。整個(ge) 中國,高質量發展的新動力源已經積蓄成勢。

創新中國的征程上,藍圖已繪就,步履正堅實。我們(men) 向著科技強國的目標奮發前行。

新征程上 每一個(ge) 人都是主角

每一束光芒都熠熠生輝

你有什麽(me) 美好的小願望?

學生 萬(wan) 依宸:我想設計一輛車,讓它飛起來,讓人們(men) 的交通變得更便捷。

學生 吳晨美:讓手表可以通過一個(ge) 機關(guan) 投射出很多量子、分子,呈現出一個(ge) 懸空的屏幕。

學生 胡梁俊毅:我想設計一個(ge) 能用空氣發電的裝置。在未來能源可能將會(hui) 耗盡的時代,可以無限續電,我感覺是非常偉(wei) 大的。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。