新利平台訊 在川西的雪域高原,有這樣一個(ge) “博物館”,尚未安裝電燈,也不許明火照明,轉經的藏族信眾(zhong) 從(cong) 早到晚,絡繹不絕。它又不隻是一個(ge) “博物館”,也可被稱作“印刷廠”“圖書(shu) 館”“出版社”,還是一個(ge) 重要的宗教文化場所,那便是坐落於(yu) 四川省甘孜藏族自治州州德格縣的德格印經院。

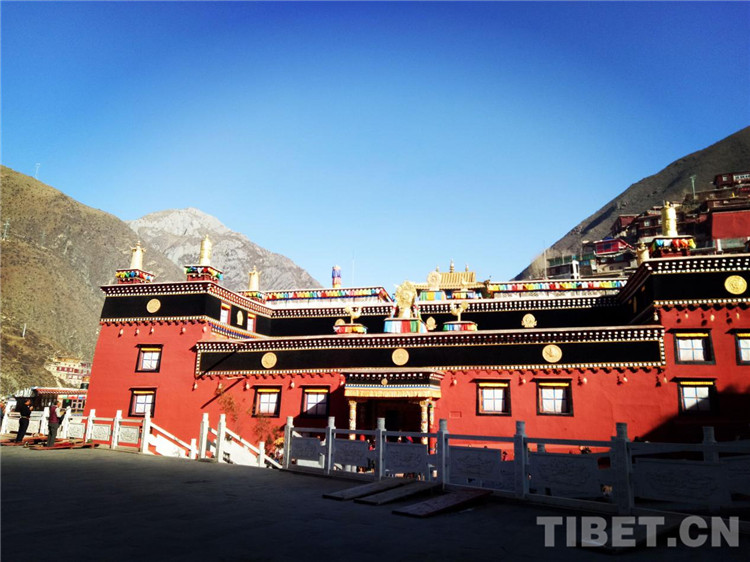

圖為(wei) 德格印經院外景。

“藏文化大百科全書(shu) ”

據藏文史料記載,印經院係德格土司卻吉•丹巴澤仁創建,始建於(yu) 清雍正七年(1729),曆經3代土司方建造完成,至今已有近300年的曆史。

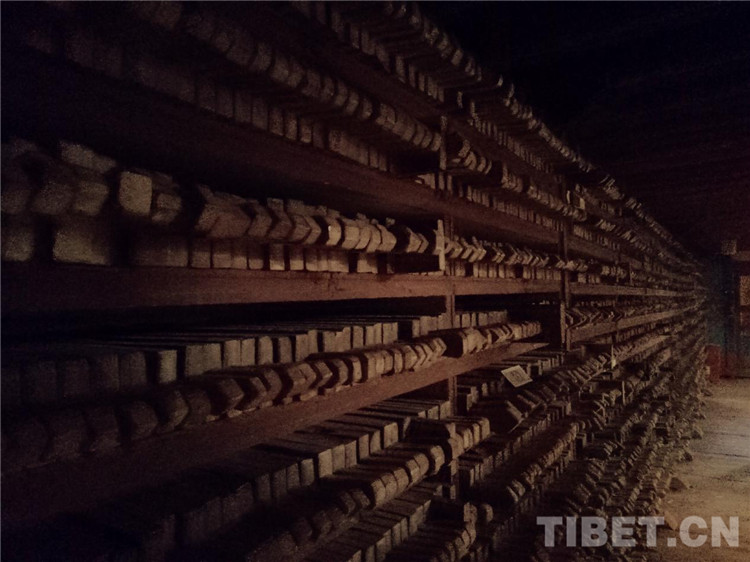

印經院現存圖書(shu) 印版30多萬(wan) 塊,版畫6000多塊,是全世界藏文木刻印板保存最多、內(nei) 容最豐(feng) 富的印經院,內(nei) 容涵蓋有佛教經典、天文、地理、醫學、曆史、音樂(le) 、文學、美術、工藝技術等多個(ge) 方麵,因此被稱為(wei) “藏文化大百科全書(shu) ”。

圖為(wei) 德格印經院存放經版處。

與(yu) 其他印經院相比,德格印經院獨有著兼容並蓄的特點。“這得益於(yu) 創建人丹巴澤仁的智慧,他雖然信奉的是寧瑪派,但是並不排斥其他教派的經典,認為(wei) 這些都是藏文化的重要組成部分,都應該得以傳(chuan) 承。”印經院講解員翁姆介紹道。

“全人類的非物質文化遺產(chan) ”

印經院使用的是傳(chuan) 統的雕版印刷術,現在也還在擔負著印書(shu) 工作,因此也可視為(wei) 一個(ge) “印刷廠”或是“出版社”。院內(nei) 可以看到一整套的印刷“流水線”,包括藏版庫、紙庫、印刷車間、曬經樓、洗版平台等。

書(shu) 版規格有多種,每版刻兩(liang) 麵,最大的長110厘米,寬70厘米,厚約5厘米;最小的長約33厘米,寬僅(jin) 約6厘米。印刷時,印刷老師三人為(wei) 一組,一人來回奔走取送書(shu) 版,另兩(liang) 人相對而坐,書(shu) 版置於(yu) 兩(liang) 人之間,一人用擦板蘸墨塗版,一人放紙,用滾筒一滾、揭下,一頁書(shu) 當即印成。印好的書(shu) 頁晾曬在各組固定區域的繩子上,幹後收起,交由印經院總管進行檢視校對,質量合格的,整理捆紮,即為(wei) 成品。

圖為(wei) 講解員翁姆在介紹印經流程。

“2009年,德格印經院雕版印刷技藝被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產(chan) 名錄,這表明了印經院的雕版印刷技藝不僅(jin) 僅(jin) 是藏族人民的文化明珠,也是中國人民的,更是世界人民的文化珍寶。”藏族姑娘翁姆驕傲地說道。(新利平台 通訊員/周晴晴)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。