新利平台訊 在西藏自治區阿裏地區普蘭(lan) 縣最紅火的茶館之一——拉薩吉祥藏餐,普蘭(lan) 縣的退休老幹部向我講述了普蘭(lan) 縣科迦村以前的老舊民居的故事。而今,那些建築已經不複存在,雖然住得更舒適了,但不能不說在村民心中留下了些許遺憾。但或許正是這種遺憾,讓當地政府和群眾(zhong) 更加珍惜那些保存下來的老民居以及其他文化遺存。

在科迦村和塔亞(ya) 村組調查時,我們(men) 發現了兩(liang) 處保存較好的老民居,雖然未能到塔亞(ya) 村組實地考察,但在科迦村,我們(men) 聯係到了村長和那所老民居的主人,一起見到了那段難忘曆史的實物證據。

老屋由上下兩(liang) 層構成,下層主要是供牲畜和儲(chu) 備草料等物用的,上層則是人生活的地方,主要有主廳堂、伏堂、修行洞、廚房、牛糞間組成。房屋主人介紹,他們(men) 於(yu) 2002年左右從(cong) 該老屋中搬出遷入新居,之後沒有再動過老屋中的任何東(dong) 西。

圖為(wei) 位於(yu) 山腳下的科迦村老民居 攝影:趙國棟

屋中修行洞的牆壁上貼著一些茶葉標識,這些標識以西康建省期間為(wei) 主,但遠不止於(yu) 此。那些標識也可以反映出當時許多曆史、社會(hui) 和文化的形式和內(nei) 容,更能給我們(men) 許多深刻的啟發。

牆體(ti) 上的“滎經芽細”標識非常顯眼。滎經有“中國古南絲(si) 綢之路與(yu) 茶馬古道重鎮”之稱,在唐武德年間已經置縣,隻不過名稱為(wei) “榮經縣”,到了明朝洪武十三年(1380年)稱為(wei) “滎經縣”,歸四川統轄。至西康建省時(1939年)隸屬西康省。1955年時歸入四川省。滎經以生產(chan) 入藏邊茶而聞名,所產(chan) 茶葉歸入大路茶,茶類則屬於(yu) 黑茶類。芽細茶是入藏邊茶中重要的組成部分,相關(guan) 史料記載多出現於(yu) 西康建省之後。

該標識的藏語表達似有深意。若直譯,則為(wei) “滎經的茶糧和”,與(yu) “滎經芽細”似乎相差甚遠。但細細分析,則別有意味。藏語中的“和”發“唐”的音,若把“茶糧”理解為(wei) “茶和糧”也似不妥,亦無法與(yu) “芽細”對應;若將其理解為(wei) 一種概稱,表示關(guan) 乎生存的東(dong) 西,則在邏輯上是可行的,突出了茶葉在當地生活中的極端重要性。

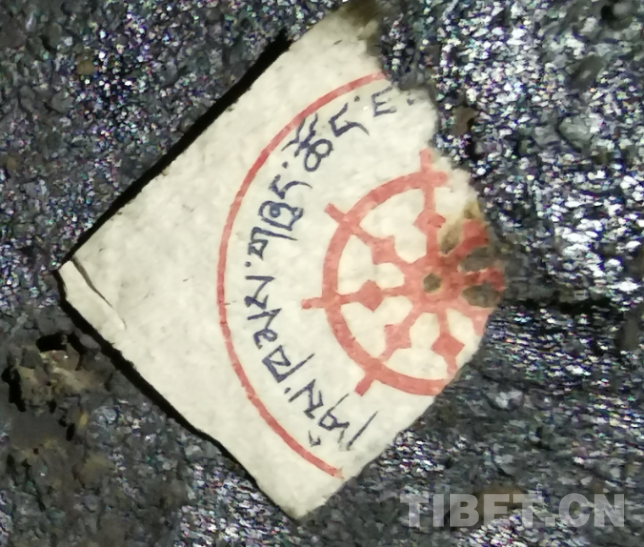

除“滎經芽細”外,還有“寶興(xing) 茶 滎經精製廠”和“西康省茶葉公司”(兩(liang) 枚,均不完整)兩(liang) 類標識。雖然已經非常殘破,但仍然十分莊重地貼在修行洞的牆體(ti) 上。

圖為(wei) 老民居中殘存的“西康省茶葉公司”標識的一部分 攝影:趙國棟

“寶興(xing) 茶滎經精製廠”標識中,混合了海螺和似火焰狀的圖案,這可能表現了茶文化與(yu) 藏族自身文化融合的現象。寶興(xing) 亦有悠久的曆史,古為(wei) 青衣羌人居地,元末明時傳(chuan) 入藏傳(chuan) 佛教。至清朝雍正七年(1729年),隸屬天全州。但直至民國十八年(1929年),以轄地建縣,名曰寶興(xing) 。民國二十八年(1939年),隸屬於(yu) 西康省。1955年,歸入四川省。寶興(xing) 亦生產(chan) 邊茶,但該標識可能表明,曆史上寶興(xing) 邊茶的生產(chan) 量並不大,所以它與(yu) 滎經之間在入藏邊茶的生產(chan) 加工方麵存在著密切的聯係。標識中的“滎經精製廠”尚不確定具體(ti) 所指,但西康建省期間(1939-1955)有多個(ge) 稱作“精製廠”的生產(chan) 加工企業(ye) ,所以推測該標識對應的時間應主要集中於(yu) 西康建省期間,當然並不排除其它可能。

圖為(wei) 老民居中保存下來的“民族團結牌康磚”標識 攝影:趙國棟

在一個(ge) 殘破的茶箱中,我們(men) 共發現了四張“民族團結牌康磚”標識。標識下方用紅色字體(ti) 寫(xie) 有“中國茶葉土產(chan) 進出口公司四川省分公司”字樣。“民族團結牌”商標形成於(yu) 20世紀60年代,它是當時生產(chan) 邊茶的企業(ye) 可以共同使用的商標,專(zhuan) 門用於(yu) 邊茶產(chan) 品。該品牌在20世紀80年代得到了許多榮譽,在入藏邊茶貿易中享有很高的知名度。我們(men) 甚至在茶箱中發現了半塊殘存的康磚。由此不難看出,在西藏民主改革後,西藏的茶葉供給已經有了極大的改觀,即使位於(yu) 邊境線附近的科迦村,普通人家的茶葉消費也得到了充分保障。

當我與(yu) 普蘭(lan) 縣的一些退休老幹部聊起老民居中的茶葉,聊起讓所有的老百姓都喝上茶時,他們(men) 給了我完全一致的回答:“這在封建農(nong) 奴製下是不存在的,也是不可能實現的。”他們(men) 的觀點是,在舊西藏,茶葉是寶貝,隻有在寺廟裏和貴族領主們(men) 才可以喝到茶,農(nong) 奴和窮苦的老百姓很少能喝到真正的茶葉,更別說好茶葉了。所以,那時把和茶葉有關(guan) 的東(dong) 西貼到牆上很正常。

圖為(wei) 老民居中保存下來的半塊康磚 攝影:趙國棟

普蘭(lan) 縣甲措同誌向我談起,在他小的時候,他的父親(qin) 每到過年,就要熬煮一種野生植物,並告訴他,以前買(mai) 不起茶葉的時候,他們(men) 就喝那種東(dong) 西熬煮出的汁液。我把他所描述的這種植物與(yu) 普蘭(lan) 當地多位老人告訴我的一種代替茶葉的野生植物(在藏語中他們(men) 稱之為(wei) “幫加”)對比,二者有極高的相似度,但它們(men) 一個(ge) 存在於(yu) 日喀則地區,另一個(ge) 存在於(yu) 阿裏地區。這似乎可以帶給我們(men) 更多的思考和更多的啟示。

整體(ti) 上看,老民居中的茶葉標識反映出的時間雖然主要集中於(yu) 西康省期間,但可以延展到整個(ge) 20世紀。從(cong) 時間點來看,我們(men) 可以將其劃分為(wei) 西藏的民主改革前與(yu) 民主改革後。而民主改革前的時間主要集中於(yu) 西康期間,即1939-1955年。在這一階段,平民和農(nong) 奴很難得到茶葉,即使對那些寺廟或貴族管家一類的人,他們(men) 也把茶葉視作珍品。老屋修行洞的牆壁上貼的茶葉標識,可能就有這種意味,即把茶葉神聖化。這實際上是封建農(nong) 奴製度的一種產(chan) 物,即壓迫與(yu) 剝削使原本豐(feng) 富的茶葉資源在日常生活中,尤其是在被壓迫的日常生活中變得稀缺。從(cong) 而進一步放大甚至扭曲了茶葉本身具有的意義(yi) 。

同時,這些標識都來自於(yu) 祖國其他省份,尤其是四川省和原西康省,這表明了以茶為(wei) 媒介,西藏與(yu) 其他省份,尤其是四川、西康之間的緊密關(guan) 係。由於(yu) 茶葉貿易有官方與(yu) 民間雙重渠道,所以我們(men) 似乎可以把這種關(guan) 係理解為(wei) 深層次的和有機的,即通過長期的貿易、文化、人口等維度的往來,形成的一種難以分割的關(guan) 係。

一片小小的茶葉,還原了那段不平凡的曆史,它讓我們(men) 更加珍愛我們(men) 偉(wei) 大的時代和偉(wei) 大的祖國。(新利平台 文/趙國棟 周文強)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。