藏茶是四川省雅安市一道讓人留戀的風景,但若真正融入雅安,則會(hui) 發現它還是一種沉甸甸的文化。雅安市的滎經縣在曆史上是川藏茶馬古道不可缺少的重要組成部分,所以那裏的藏茶文化也是十分突出的,滎經生產(chan) 的藏茶在西藏也曾享有極高的知名度。但是談滎經的藏茶文化和茶馬古道文化,還要先從(cong) 滎經更古老而豐(feng) 富的文化元素說起。

圖為(wei) 滎經茶馬古道新添村(新添驛站)仍以傳(chuan) 統方式經營的一家鐵匠鋪 攝影:趙國棟

考古資料顯示,滎經在新石器時代已經有了人類活動,上古之時稱滎經地區為(wei) “若水”,因其物產(chan) 豐(feng) 富,便成為(wei) 各個(ge) 朝代兵家必爭(zheng) 之地,由此也使信息與(yu) 文化在古滎經匯聚交融,為(wei) 文化和經貿的繁榮提供了基礎性條件。據考證,滎經原初居民主要為(wei) 當地土著巴蜀氐羌係統的徙、笮、青衣等族人,以及外來的楚人。至春秋戰國時期,由於(yu) 戰事多發,人口流動與(yu) 文化接觸進一步加強,古滎經所在地的文化元素與(yu) 古蜀文化、楚文化也得到了進一步的交流交融,這也促使其時滎經頗具活力和藝術表現力的文化現象的生成。後蜀為(wei) 秦所滅,古滎經也被納入秦之管轄,設嚴(yan) 道縣。

20世紀80年代後,古滎經的麵紗逐漸被揭開,古城遺跡和周邊大量的墓葬群再現了當時的文化與(yu) 生活。種類繁多的青銅器以及各類精美的陶器、漆器,還有極為(wei) 少見的大量印章,無不訴說著古滎經曾經的繁華與(yu) 厚重的文化。而“成都矛”“楚直劍”“青銅罍”等則是這些文物中的佼佼者。1985年,“成都矛”出土於(yu) 滎經縣古城村戰國晚期船棺墓葬群一號墓,為(wei) 青銅製,弧形窄刃,刺身呈柳葉狀,圓弧形脊,長約20厘米,因其骹部鏨刻有“成都”二字,故爾得名。“成都矛”的發現為(wei) 研究成都文化與(yu) 曆史提供了新的視角和線索,至少在時間序列上可以追溯至春秋戰國,同時,它也為(wei) 研究古巴蜀之地青銅文化及兵器文化提供了新素材。

圖為(wei) 1986年同心村出土的戰國巴蜀山字形“王”字紋青銅印章(滎經博物館藏)

除了以上這些之外,“顓頊文化”也是滎經的一大特色。來到滎經,若問當地最有名的人物,可能得到的答案會(hui) 非常一致,那就是顓頊。顓頊也是被當地群眾(zhong) 所津津樂(le) 道的人物。據《史記•卷一•五帝本紀第一》所載,顓頊為(wei) 姬姓,號高陽,為(wei) 黃帝之孫。作為(wei) 中國上古部落聯盟的首領,身居“五帝”之一。據相關(guan) 記載,顓頊對中華民族有諸多偉(wei) 大貢獻,譬如對巫術和祭祀進行改革,始以民事紀官,確定九州之名與(yu) 區劃,定四季和二十四節氣,並創製《顓頊曆》等等。那麽(me) ,滎經與(yu) 顓頊有什麽(me) 關(guan) 係呢?酈道元《水經注•若水》中記載了顓頊的身世:“生顓頊於(yu) 若水之野”,而“若水”就是指的古滎經所在地。為(wei) 了紀念顓頊,滎經縣建有“中華顓頊館”,也就是滎經縣的博物館,裏麵陳設著滎經縣的各類珍貴文物和史料。

圖為(wei) 滎經“中華顓頊館”一角 攝影:趙國棟

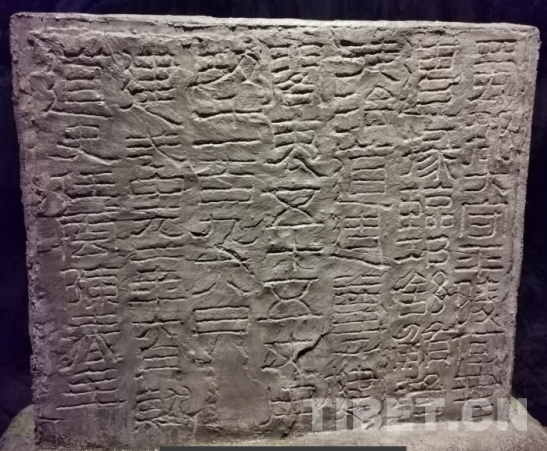

在古滎經,經貿往來與(yu) 文化交融於(yu) 一體(ti) ,重要的文化遺存支撐了這一觀點。2004年3月15日,在滎經縣烈士鄉(xiang) 馮(feng) 家村發現了東(dong) 漢時期的摩崖石刻《何君閣道銘》(又稱《何君尊楗閣刻石》),石刻內(nei) 容體(ti) 現出了當時古滎經在南絲(si) 綢之路上的重要位置,或者說肯定了從(cong) 川滇延伸出去的這條與(yu) 西北絲(si) 綢之路、海上絲(si) 綢之路並存的經貿文化大通道的存在。另外,從(cong) 中國漢字的演變來看,該石刻的書(shu) 體(ti) 風格體(ti) 現了從(cong) 秦代篆書(shu) 向漢代隸書(shu) 的轉變,所以它也是有助於(yu) 文字演變研究的重要文化遺存。

圖為(wei) 《何君閣道銘》石刻(複製品)(滎經博物館藏)攝影:趙國棟

大史學家司馬遷在《史記》中記載了一個(ge) 名叫鄧通的人物,班固也將其收入《漢書(shu) 》中,但鄧通的名聲在兩(liang) 位大史學家看來並不好,所以都將他列入了“佞幸”行列,此類人物以巧言諂媚而能事。鄧通一生中最大的事業(ye) 可能莫過於(yu) 在古滎經鑄錢了。據《史記•佞幸列傳(chuan) 》載,由於(yu) 漢文帝做了一個(ge) 夢,鄧通得寵,後來“賜鄧通蜀嚴(yan) 道銅山,得自鑄錢”,所以就有了鄧通錢“布天下”。為(wei) 了鑄錢,鄧通還在嚴(yan) 道修建了“鄧通城”。現在,“鄧通鑄錢”已經成為(wei) 了滎經的一種文化元素,同時也反映出其時當地的貿易往來以及礦產(chan) 物資之豐(feng) 富。

以上這些都為(wei) 滎經成為(wei) 茶馬古道上重要的節點奠定了堅實的基礎。位於(yu) 滎經縣新添鎮的新添村是一處茶馬古道上的驛站,那裏較好地保存著當時的建築和文化,似乎在向人們(men) 訴說著茶馬古道的不朽傳(chuan) 奇。

追溯至清代順治時期,滎經縣有記載的茶葉已經有許多種類,譬如:大茶、金玉、春茗、白毫、毛尖、白茶、紅茶(俗名老鷹茶)等等。大茶也就是我們(men) 通常所說的邊茶或藏茶。《滎經縣誌》記載,從(cong) 清代滎經允許茶商報引設號始,藏茶貿易發展迅速,私營茶號數量迅速增加。以茶引數量來說,羅森在《四川西部的茶樹種植以及經由打箭爐與(yu) 西藏的茶葉貿易》(On the Tea Cultivation in Western Ssuch’uan and the Tea Trade with Tibet Via Tachienlu)一書(shu) 中認為(wei) ,19世紀末20世紀初,雅安、滎經和名山地區分配的邊引數量為(wei) 53004張,對應的茶葉均從(cong) 打箭爐(即康定)輸出。

羅森在調查中發現,針對西藏的茶葉生產(chan) 和貿易主要來自包括滎經在內(nei) 的五個(ge) 區域,這五個(ge) 區域內(nei) 的茶青原料數量為(wei) :邛崍19000擔、名山22000擔、天全20000擔、雅安25000擔,滎經24000擔。但從(cong) 自產(chan) 量來說,滎經是最少的,隻有9000擔,雅安其次,為(wei) 12000擔。外地供給到滎經的茶青為(wei) 15000擔,供給到雅安的為(wei) 13000擔。顯然,那時的滎經和雅安在生產(chan) 邊茶所使用茶青的自產(chan) 量上並不突出,但邊茶貿易卻極為(wei) 繁榮,所以外地茶青才會(hui) 運送到那裏進行加工,再供給西藏。羅森的數據凸顯了當時滎經和雅安對滿足西藏茶葉需求的極端重要性。而從(cong) 這五大產(chan) 地到打箭爐的運程距離而言,羅森認為(wei) ,滎經是距離最短的,為(wei) 450裏,天全其次,為(wei) 480裏,邛崍為(wei) 510裏,雅安為(wei) 540裏,名山為(wei) 570裏。所以,按羅森在當地的調查可以發現,從(cong) 運程上來看,滎經在當時茶馬貿易中也是占有區位優(you) 勢的。

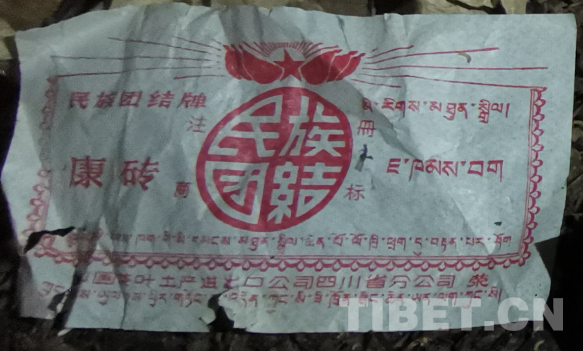

圖為(wei) 西藏自治區阿裏地區普蘭(lan) 縣科迦村居民家中保存的滎經生產(chan) 的“民族團結牌”康磚標識 攝影:趙國棟

到了民國時期,茶號經營受時局影響波動較大,民國二十八年(1939年)成立了康藏茶業(ye) 公司,在滎經設立製造廠,隨後有公興(xing) 、榮泰等茶號入股,中途亦有茶號退出。新中國成立後,1951年1月1日,成立了國營滎經茶廠,並於(yu) 當年投產(chan) 使用。隨後,國營藏茶業(ye) 務不斷發展,茶廠也逐步實現了改建、擴建,並被列為(wei) 全國南路邊茶的定點生產(chan) 廠。

曆史悄然遠去,現在的滎經已經遠非羅森描繪時的狀況了,京昆高速貫穿全境,交通已經十分便捷,滎經已經納入了成都1.5小時經濟圈。便利的交通不但使滎經的文化和茶葉進一步被人們(men) 所認知,也極大促進了以文化和茶葉為(wei) 中心的文旅產(chan) 業(ye) 的發展。

另外,滎經縣已經有超過一半的區域納入了大熊貓國家公園,空氣質量也達到了國家特級標準,優(you) 良天氣天數達到350天,境內(nei) 常年負氧離子含量高,具備“天然氧吧”的優(you) 勢。而且滎經是雅安之雅的“雅雨”的重要集中區域。1936年,齊白石老先生到滎經,被當地的氣候和風景所吸引,故即興(xing) 刻印“家在清風雅雨間”,呈現出了一幅人與(yu) 自然和諧相處的經典畫卷。

徜徉在滎經的土地上,不但能沐浴大自然的恩賜,修身養(yang) 性,更能感受當地深沉博大的文化,當然,此時若在旁邊放上一杯氤氳著的藏茶,那絕對是一件人生美事。(新利平台 文/趙國棟)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。