“嘎、卡、噶、阿……”,4月16日,四川省理塘縣哈依鄉(xiang) 中心小學一年級學生,跟著“一村一幼”教師降措讀藏文拚音的聲音回響在海拔3500米的深山藏鄉(xiang) 山穀。

身患二級殘疾的他不懼山高路陡,常常護送著孩子走過雨季的峽穀和大雪覆蓋的草地,從(cong) 未說過苦和累。這些腳印,也深深地印在孩子們(men) 和農(nong) 牧民群眾(zhong) 的心中。也因為(wei) 一句“當一名好老師”的諾言,讓他紮根藏鄉(xiang) 教育十年終不悔。

降措老師為(wei) 孩子上啟蒙課

帶領孩子們(men) 戶外活動

藏家小夥(huo) 子回村當老師

“90後”藏族小夥(huo) 子降措出生於(yu) 理塘縣哈依鄉(xiang) 哈依村——川藏高原大山深處的一個(ge) 小村莊。2007年,剛踏入社會(hui) 的降措曾在理塘縣城創業(ye) 拚搏。那時,偏遠的哈依鄉(xiang) 上,村民們(men) 日出而作,日落而息,很多人的思想觀念依舊停留在“靠天吃飯”上,習(xi) 慣了眼前的生活,對於(yu) 如何改變貧困現狀、過上更加富裕文明的日子,大家心中茫然。

教育是阻斷貧困代際傳(chuan) 遞的根本。看著在田間小路旁嬉戲追逐的藏家小娃娃,降措心中就有一個(ge) 強烈的願望,一定要讓家鄉(xiang) 的娃娃們(men) 讀好書(shu) ,用知識點亮未來,用知識換來更加美好幸福的明天。

那時候,哈依鄉(xiang) 正缺代課教師,2010年9月,經過相關(guan) 程序批準,熟悉本地語言的降措成為(wei) 了哈依鄉(xiang) 小學的一名代課教師。他說:“我在農(nong) 村長大,是讀書(shu) 改變了我的人生。我希望能夠登上講台成為(wei) 一名人民教師,並且要當一名好老師,引導我的學生盡情奔跑在知識的田野上。”

他是這樣說,也是這樣做的。從(cong) 那時起,圓了教師夢、登上三尺講台的降措將自己的青春奉獻給了自己向往和鍾愛的教育事業(ye) 。盡管當時隻是一名代課教師,他還是很珍惜這個(ge) 來之不易的機會(hui) ,認真備課、上課,盡心輔導學生,和正式教師一樣履行職責。2013年開始,降措成為(wei) 了學校的公益性崗位教師。

近年來,隨著四川省民族地區教育發展十年行動計劃的實施,涉藏州縣深入推進村級學前教育工作,這一契機下,已有多年教學經驗的降措於(yu) 2017年9月順利考上了“一村一幼”崗位。

“建州40周年時,我的爺爺洛絨西繞和奶奶阿珍,早年在甘孜州各族人民翻身解放事業(ye) 做出了成績,受過州委州政府表彰”,降措說,“受到父輩的鼓舞,如今新時代,我也希望自己能為(wei) 家鄉(xiang) 發展作出微薄貢獻。”

山村教師,讓人聯想到的是寂寞和清貧,但降措熱愛著這個(ge) 崗位不肯放棄。“現在做生意的人這麽(me) 多,就是到成都打工,也比現在賺得多。”有朋友勸他。降措生於(yu) 斯、長於(yu) 斯,對家鄉(xiang) 肥沃的青稞地、對村裏歡笑的孩子有著割舍不斷的情義(yi) 。守護著哈依鄉(xiang) 的這幾十名孩子,是他的初心,也是他的承諾。

護送學生

細心的降措老師

山路漫漫 用堅定的腳步丈量

一約既定,千山無阻。

從(cong) 理塘縣城到哈依鄉(xiang) ,車子要開近三個(ge) 小時的山路。這一路上,隻聽蕭蕭風聲自耳畔掠過,搖曳著寂靜的深山老林。

降措老師常年守在這高寒山區,守著他的孩子們(men) 。

從(cong) 教近十年,他對待教學工作的熱情不減,時時辛勤鑽研教材、探索教法,通過各種渠道努力提高自身業(ye) 務修養(yang) ,跟上新時代知識更新換代的步伐。對於(yu) 成長期的學生,他如同一位父親(qin) 悉心照顧他們(men) ,付出大量精力而從(cong) 不計較個(ge) 人得失。

桑登同學家住離學校2公裏外的安巴村,路上要經過一段茂密的森林和山崖,和桑登一樣,班裏還有兩(liang) 三位學生的家住得比較遠。傍晚,蜿蜒曲折的山路上總能看到一大數小的身影,走在中間的降措左手牽一個(ge) ,右手拉一個(ge) ,夕陽將他們(men) 的影子愈拉愈長,直到最後隻剩一個(ge) 身影,這是降措將孩子們(men) 逐一安全送回家後,獨自一人回去的身影。他和孩子揮揮手,轉身往回走,隻聽門口又傳(chuan) 來喊聲,“格啦,圖吉切、圖吉切”(藏語:謝謝、謝謝老師),千言萬(wan) 語凝成一句,桑登家的克珠老人總是重複著這句話。

莽莽蒼蒼的橫斷山脈峽穀地帶,山高路陡,每逢夏天雨季,有些路段有塌方和泥石流的危險;每逢冬季又有暗冰路段。天氣惡劣的時候,降措會(hui) 抱起或背起學生淌過積水、走過冰麵。降措的腿從(cong) 小落有病根,不能跑跳,為(wei) 二級殘疾。六七十斤重的學生伏在他背上,他一聲不吭,咬咬牙,一步一個(ge) 腳印行走著,再累再痛,他也不曾把一個(ge) 學生摔下。

和雪域高原其他地方一樣,哈依的冬季漫長而寒冷。2018年12月,一天傍晚下著鵝毛大雪,兩(liang) 公裏的山路更顯得漫長難走。一如往常,降措帶著包裹得嚴(yan) 嚴(yan) 實實的學生,頂著風雪往校外走。積雪厚的地方,雪已經沒到了小腿處。氣溫不斷下降,為(wei) 了加快速度,降措背起學生往前趕,一腳深、一腳淺,鬆軟的雪地上留下了串串清晰的腳印。剛踩出來的腳印,旋即又被覆蓋了一層薄薄的冰。高原雪地,背著學生趕路,對他而言隻是冬季時節一件平常的事。寒來暑往,近十年來,降措無數次穿過村莊和山林,用腳丈量著漫漫山路,如果問他護送過多少次多少名學生,他說,未曾計過數。

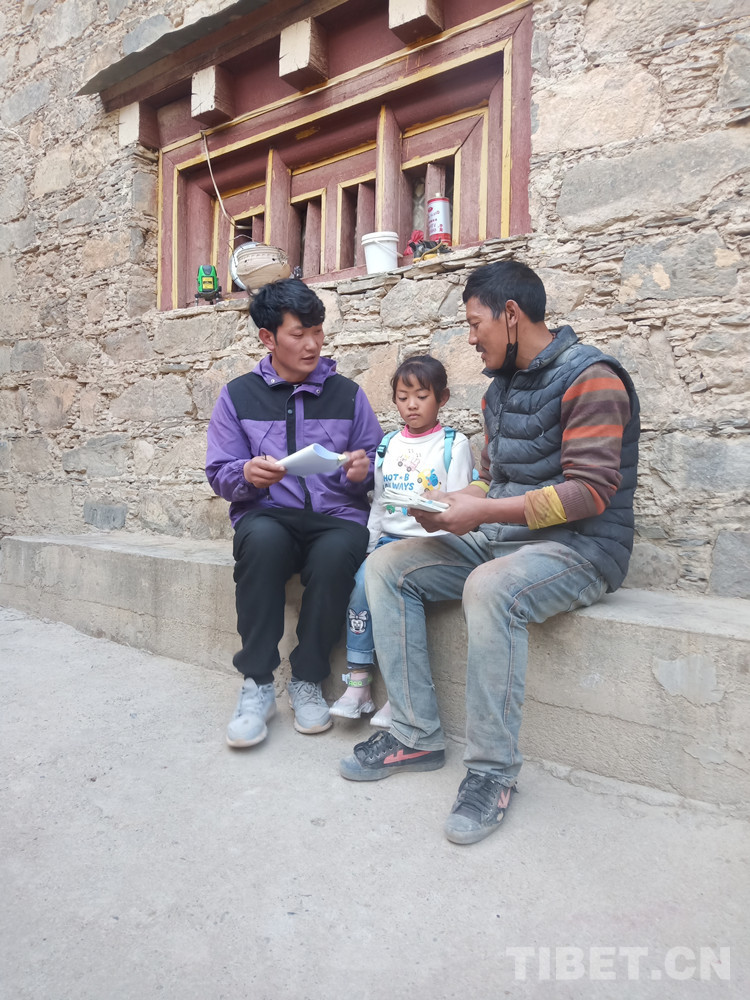

降措(左一)到學生家中家訪

降措老師到殘疾學生家“送教上門”,並送上新衣服。

十年一諾:“當一名好老師”

從(cong) 教近十年,降措老師隻踐行著一個(ge) 簡單的心願:當一名好老師。為(wei) 了讓本地學生更明白地聽懂課堂內(nei) 容,降措刻苦鑽研和積累雙語教學方法。他所教授的藏文課程,形成了趣、實、活、新的教學風格,讓學生在輕鬆愉悅的氛圍中快樂(le) 學習(xi) 藏文。他本人多次獲得學校授予的“優(you) 秀教師”榮譽稱號。

傳(chuan) 道、授業(ye) 、解惑,他在藏區鄉(xiang) 村教育事業(ye) 的路上腳步不歇。

哈依鄉(xiang) 呷依布裏村的翁姆(化名)是一位癱瘓在床的學生,家中隻有婆婆一人。這個(ge) 村也是全鄉(xiang) 最遠的,車程需要兩(liang) 個(ge) 多小時。為(wei) 了保證特殊孩子能夠和其他孩子一樣學到知識,降措和其他老師一起,跋山涉水,來回坐車4個(ge) 多小時,每月數次來到學生家中開展“送教上門”,為(wei) 學生講解輔導語文、數學、藏文等基礎學科知識。呷拉村的吉稱(化名)也是一名癱瘓殘疾兒(er) 童,降措老師等也定期去他家“送教上門”,耐心地為(wei) 他輔導一天的功課。這個(ge) 躺在病床上的男孩和他的爺爺,每次看見降措老師他們(men) 過來,都非常高興(xing) 。盡管自己的工資並不高,降措老師常常自己買(mai) 一些鉛筆、本子等文具和水果帶給困難學生,鼓勵這些孩子提高自信、努力學習(xi) ,用知識改變命運。

降措經常到學生家中進行家訪,找他們(men) 談心,在學習(xi) 、生活上處處關(guan) 心照顧他們(men) 。用他們(men) 班上洛絨同學的話說:“在我們(men) 心中降措老師有時候像爸爸,有時像哥哥,有時候又像我們(men) 的朋友!”他像一支蠟燭,為(wei) 了學生的成長無怨無悔地奉獻自己的光明和溫暖。

“降措老師,快進來喝碗茶吧!”藏家小院門口,阿婆誌瑪一看到降措,就熱情地招呼他到家裏喝茶。阿婆誌瑪是他的學生澤拉翁姆家的老人,祖孫倆(lia) 人相依生活。阿婆年紀大了,幹活不利索,降措就經常去她家幫忙幹一些劈柴、翻地、除草等體(ti) 力農(nong) 活。降措是個(ge) 熱心人,利用公休假日長期無償(chang) 幫助像澤拉翁姆家一樣缺勞動力的學生家庭,默默無聞做好事已達七八年。

一路走來,降措堅定的步伐留下了一串串堅實的腳印、留下了一個(ge) 個(ge) 樸素的故事,他用心守護著自己熱愛的家鄉(xiang) 和深愛的孩子,把青春奉獻給了藏區鄉(xiang) 村教育事業(ye) 。(新利平台 通訊員/葉強平 殷潔)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。