讓文物活起來 在新時代為促進民族團結作出新貢獻——專訪承德市文物局局長高永海

在日前召開的中央第七次西藏工作座談會(hui) 上,習(xi) 近平總書(shu) 記強調,要挖掘、整理、宣傳(chuan) 西藏自古以來各民族交往交流交融的曆史事實,引導各族群眾(zhong) 看到民族的走向和未來,深刻認識到中華民族是命運共同體(ti) ,促進各民族交往交流交融。

回溯中國統一的多民族國家發展曆程,一部中國史,就是一部各民族交融匯聚成多元一體(ti) 中華民族的曆史,就是各民族共同締造、發展、鞏固統一的偉(wei) 大祖國的曆史。在這個(ge) 過程中,河北省承德市曾發揮了重要作用。自1703年(清康熙四十二年)開始在承德建造的避暑山莊是清王朝康熙、乾隆時期的第二政治中心,清帝在這裏接見官吏、各民族王公貴族、外國使節及處理朝政,舉(ju) 行各種政治活動,使承德成為(wei) 了清政府處理民族事務、加強北部邊防的政治中心。許多重要曆史事件、重要曆史人物都與(yu) 承德和避暑山莊關(guan) 係密切。

因此,曆史上,承德不僅(jin) 見證了中國統一的多民族國家的格局的形成與(yu) 鞏固,也促進了中國各民族間的交流交往交融與(yu) 團結和諧。深厚的曆史內(nei) 涵與(yu) 文化底蘊,為(wei) 承德留下了豐(feng) 厚的文化寶藏,1994年12月17日,承德避暑山莊及周圍寺廟被聯合國科教文組織列入世界(文化)遺產(chan) 名錄。在新時代,如何深入挖掘和係統闡發承德的文物所蘊含的文化內(nei) 涵和時代價(jia) 值,在推進民族團結進步事業(ye) 、維護祖國統一,促進各民族像石榴籽一樣緊緊擁抱在一起,推動中華民族走向包容性更強、凝聚力更大的命運共同體(ti) 方麵發揮更大作用,承德市文物局局長高永海就此接受了新利平台記者的專(zhuan) 訪。

承德曆史影響深遠 文物資源豐(feng) 富

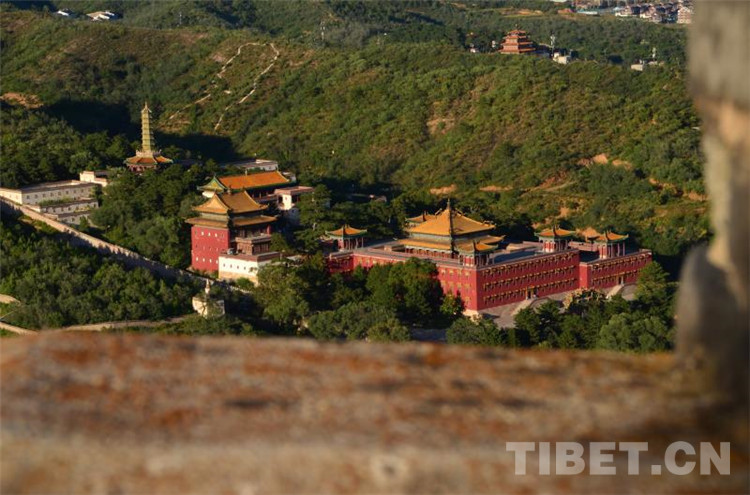

圖為(wei) 避暑山莊 攝影:歐帆

承德因避暑山莊而建,因避暑山莊而繁榮。

高永海介紹,承德避暑山莊及周圍寺廟,曆經康熙、雍正、乾隆三朝,耗時89年建成,是清代皇家夏季避暑和處理政務的場所。曆史上,承德避暑山莊與(yu) 北京故宮有著密不可分的關(guan) 係,在清代康熙至乾隆時期,兩(liang) 地幾乎起到了一個(ge) “冬宮”、一個(ge) “夏宮”的作用,清代前期重要的政治、軍(jun) 事、民族和外交等國家大事,都會(hui) 在這裏處理。作為(wei) 國內(nei) 最大的皇家園林、世界文化遺產(chan) ,避暑山莊及周圍寺廟代表著承德厚重的曆史和文化,並逐漸成為(wei) 承德的代名詞。

1778年(清乾隆四十三年),六世班禪決(jue) 定入朝覲見為(wei) 乾隆帝七十萬(wan) 壽稱祝。在請得乾隆帝晉京諭旨後,1779年(清乾隆四十四年)6月17日,六世班禪率2000多人自日喀則起程,行程2萬(wan) 餘(yu) 裏,於(yu) 1780年(清乾隆四十五年)8月20日抵達承德。乾隆帝將六世班禪入朝覲見作為(wei) 重要國事之一,令朝廷上下以及西藏、蒙古各方積極準備迎接,同時下旨斥重金在承德避暑山莊北麓仿造西藏日喀則紮什倫(lun) 布寺建廟,作為(wei) 六世班禪在承德的駐錫地,此廟就是於(yu) 1780年竣工的“須彌福壽之廟”。六世班禪朝覲途中,跋山涉水,一路弘法利生莊嚴(yan) 國土,促進了滿、蒙、藏、漢等民族間的交流交往交融,書(shu) 寫(xie) 了中華民族大團結曆史上的光輝篇章。

圖為(wei) 須彌福壽之廟 攝影:歐帆

中國曆代王朝,或在承德設置地方政權,或將承德作為(wei) 北方少數民族納貢、輸送毛皮和珍禽異獸(shou) 的貢道,客觀上加強了各民族之間的友好往來。在清代建成的承德避暑山莊與(yu) 北京故宮血脈相連,淵源深厚,更成為(wei) 曆史文化交匯共鳴的代表。常言道:“一座山莊,半部清史”,承德,尤其是避暑山莊及周圍寺廟珍藏了文物總計約4萬(wan) 多件套,其中眾(zhong) 多彰顯中央政府權威與(yu) 多民族團結和合的珍貴文物所承載的曆史文化,更是中華民族大團結的曆史見證。獨特的曆史地位為(wei) 承德留下的豐(feng) 富文化遺產(chan) ,使得承德一直以來受到社會(hui) 各界的廣泛關(guan) 注,成為(wei) 了馳名中外的熱點旅遊目的地。

加強文物保護利用 推動交流互鑒

高永海說,文明,特別是思想文化是一個(ge) 國家、一個(ge) 民族的靈魂。文物承載燦爛文明,傳(chuan) 承曆史文化,維係民族精神,是老祖宗留給我們(men) 的寶貴遺產(chan) ,是加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設的深厚滋養(yang) 。習(xi) 近平總書(shu) 記曆來高度重視文物保護,尤其是黨(dang) 的十八大以來,習(xi) 近平總書(shu) 記多次就文物工作作出重要指示批示,作出了“讓文物活起來”“更好發揮文物作用,讓文物說話、把曆史智慧告訴人們(men) ,激發我們(men) 的民族自豪感和自信心,堅定全體(ti) 人民振興(xing) 中華、實現中國夢的信心和決(jue) 心”等一係列重要論述,黨(dang) 的十九大將“加強文物保護利用和文化遺產(chan) 保護傳(chuan) 承”作為(wei) 堅定文化自信的一個(ge) 部分寫(xie) 進報告中。

承德自古以來就是一個(ge) 多民族聚居的地方,截至2019年末,承德全市常住總人口358萬(wan) 餘(yu) 人,其中,少數民族人口達160餘(yu) 萬(wan) ,正是各民族間不斷交流交往交融、和衷共濟、齊心協力,才造就了曆史文化積澱深厚的承德。

避暑山莊及周邊寺廟從(cong) 建築設計到文化內(nei) 涵都是承德多民族融合發展的曆史和文化特點的典型縮影。高永海說,例如,避暑山莊中的各處建築、景觀巧妙地融合了中國各地的建築風格和自然人文勝景,浙江西湖、山東(dong) 泰山等都可以在這裏找到對應的造景。其中,避暑山莊中仿照江蘇蘇州獅子林建造的“文園獅子林”,不僅(jin) 在建築和景觀設計上融合了中國江南建築和園林的特點,而且,在文化內(nei) 涵上也表達了中國傳(chuan) 統文化中以獅子代表權威、吉祥的含義(yi) 。

在澹泊敬誠殿等建築區域,建築在延續了北京故宮典型皇家建築的基礎上,還融合了中國傳(chuan) 統審美情趣中素雅、簡潔的特點。另外,還有仿西藏日喀則紮什倫(lun) 布寺而建的須彌福壽之廟、仿西藏拉薩布達拉宮而建的普陀宗乘之廟、仿新疆伊犁地區的固爾紮廟而建的安遠廟普度殿、萬(wan) 樹園內(nei) 的蒙古包等,將中國少數民族地區的建築特色與(yu) 漢式建築特色進行了融合,構思精巧,工藝高超,深刻體(ti) 現出中國多民族融合、包容多樣、兼收並蓄的悠久曆史和獨特文化。

因此,高永海認為(wei) ,在促進民族團結、維護祖國統一方麵,承德的曆史與(yu) 文物具有特殊意義(yi) 。在新時代,真正使承德文化和文物“活”起來,需要用文物來講好中國故事的承德篇章。同時,在文物工作方麵還需要進一步加強交流互鑒。目前,承德市與(yu) 故宮博物院、西藏自治區文物局、紮什倫(lun) 布寺等合作舉(ju) 辦的“須彌福壽:當紮什倫(lun) 布寺遇上避暑山莊”展正在承德博物館開展。與(yu) 此同時,承德市與(yu) 故宮博物院簽署了六方麵戰略合作協議,包括合作加強文物修繕、預防性保護、文化交流和研究、文創產(chan) 品開發等方麵。下一步還計劃與(yu) 故宮博物院、南京博物院、台灣故宮博物院加強交流。

對於(yu) 擁有眾(zhong) 多珍貴文物的承德來說,不斷提高文物保護技術非常重要。高永海說,目前,已經建立了河北省古代建築保護研究所承德分所,未來,將通過加強預防性保護,培養(yang) 一支承德自己的保護修繕、設計監理和監測的技術人員隊伍,不斷提升文物保護水平。

弘揚優(you) 秀傳(chuan) 統文化 增強民族認同感和凝聚力

承德位於(yu) 河北省東(dong) 北部,自古即有“左通遼沈,右引回回,北控蒙古,南製天下”之譽,是連接京津冀遼蒙的重要節點,具有一市連五省(自治區、直轄市)的獨特區位優(you) 勢,各民族在此交往交流交融。

圖為(wei) 高永海接受新利平台記者專(zhuan) 訪 攝影:姚浩然

高永海介紹,康熙在承德興(xing) 建避暑山莊以後,開辟了中國民族關(guan) 係史上的新篇章。通過實行團結、安撫、恩威並施的方針,承德迅速隆興(xing) 並成為(wei) 了清王朝的政治分中心。在這裏,清中央政府舉(ju) 行過重大的政治、軍(jun) 事、民族、宗教、文化及外事活動,接受蒙古、青海、新疆、西藏等地區少數民族貴族首領和藩屬國國王使臣的朝覲以及接待西洋諸國來使,在推進中國形成統一的多民族國家版圖過程中具有獨特而重要的地位。

高永海表示,未來,承德的文物工作需要紮根於(yu) 承德豐(feng) 富厚重的曆史文化,講好承德故事,讓越來越多的人了解,承德於(yu) 曆史上在各民族經濟、政治、文化、宗教等領域交流交往交融中所發揮的特殊作用,讓民族團結的吉祥盛事穿越時光,讓民族團結之花綻放得更加瑰麗(li) ,在新時代,為(wei) 促進民族團結、祖國統一作出新的貢獻。(新利平台 記者/歐帆 姚浩然 劉莉)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

盛開在西藏陳塘的民族團結之花

在西藏日喀則地區定結縣陳塘鎮,這個原生態的邊陲小鎮裏,淳樸、善良的夏爾巴人,在這裏勞作、繁衍,生生不息。[詳細] -

民族團結一家親 攜手共創新生活

習近平總書記在會上指出,“西藏工作必須堅持以維護祖國統一、加強民族團結為著眼點和著力點”。[詳細] -

文化公園唱響民族團結主旋律

近日,以展現絢麗多姿的民族風情和花穀藥洲文化魅力為特色的西藏自治區林芝市米林縣宇妥公園正式開園使用,成為該縣促進各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展的寶貴資源和重要場所。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信