這些文物,見證中國奔赴星辰大海的征程

1964年10月16日,中國第一顆原子彈爆炸成功;1966年10月27日,中國第一次成功進行了導彈、原子彈結合試驗;1967年6月17日,中國第一顆氫彈爆炸成功;1970年4月24日中國第一顆人造地球衛星“東(dong) 方紅一號”發射成功。

“兩(liang) 彈一星”(核彈、導彈、人造衛星)的研製成功,極大地振奮了民族精神,增強了中國的國防和科技實力,守護了共和國的和平與(yu) 安寧。

成功的背後,是廣大研製工作者在艱苦條件下創造人間奇跡、在拚搏奉獻中鑄就的“兩(liang) 彈一星”精神。

最近,“兩(liang) 彈一星”精神展正在中國國家博物館舉(ju) 行。展覽用110件(套)文物、藝術作品和模型、510 張圖片和影像視頻,係統梳理了“兩(liang) 彈一星”研製工作數十年來取得的輝煌成果。

在這些展品中,有的屬於(yu) “高精尖”,閃耀著科技光芒;也有的看起來很普通,卻有著不普通的故事。帶著時代印記的它們(men) ,都是中國奔赴星辰大海征程上的見證。

一塊鈾礦石標本,開啟中國核工業(ye) 大門

如果不是特意說明,你可能覺得它隻是一塊比較大、形狀略有些怪異的石頭。實際上,這是中國第一塊鈾礦石標本的1:1複製品。

鈾是可用於(yu) 核裂變的核燃料。1954年10月,地質部第一次在廣西省(現在的廣西壯族自治區)富鍾縣花山區發現了鈾礦資源,並采集了中國第一塊鈾礦石。

1955年1月15日,這塊鈾礦石標本被帶到了中南海,在中共中央書(shu) 記處專(zhuan) 門研究我國發展原子能事業(ye) 的擴大會(hui) 議上,向毛澤東(dong) 和中央領導進行了現場展示。

當聽到用於(yu) 測量放射性的蓋革計數器靠近鈾礦石發出“嘎嘎”的響聲時,與(yu) 會(hui) 領導人都感到十分欣喜和興(xing) 奮。

這塊標本為(wei) 黨(dang) 中央作出建立中國原子能事業(ye) 的戰略決(jue) 策提供了重要依據,被譽為(wei) 中國核工業(ye) 的“開業(ye) 之石”,原件現在收藏在核工業(ye) 北京地質研究院。

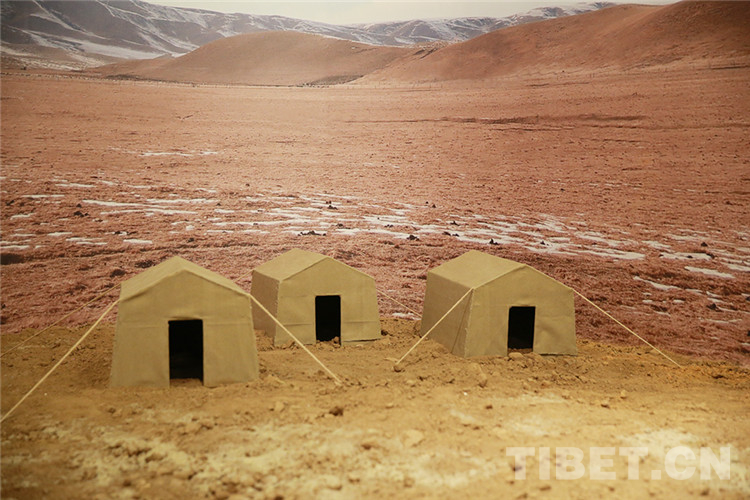

三頂帳篷,開創中國第一個(ge) 核武器研製基地

展廳內(nei) 三頂帳篷的模型,模擬了當年金銀灘草原上的場景。

1958 年下半年,核武器研製基地(221廠)在青海省海晏縣金銀灘草原開工興(xing) 建。世代居住在金銀灘草原的1700多戶、9000多名農(nong) 牧民,舍家為(wei) 國、遠遷他鄉(xiang) 。

與(yu) 此同時,萬(wan) 餘(yu) 名建設大軍(jun) 以三頂帳篷起家,茫茫大漠之上,中國第一個(ge) 核武器研製基地在此誕生。

圖為(wei) 原子城、也就是現在的青海省海北藏族自治州海晏縣西海鎮夜景(拍攝於(yu) 2020年)

1987年,中國決(jue) 定對221基地實行全麵退役。經多方專(zhuan) 家調查論證,製定了周密的環境治理方案,使當地環境接近或達到原有水平,對放射性汙染物實施了特殊處理。

1993年,“原子城”被移交給青海地方政府管理使用,更名為(wei) “西海鎮”;2001年,基地舊址被國務院列為(wei) 第五批全國重點文物保護單位。

幹驚天動地事,做隱姓埋名人

我們(men) 麵前的這隻木箱,寫(xie) 著“北京王京<10>”的字樣,質樸到無法讓人把它和高精尖的核工業(ye) 聯係到一起。王京是誰呢?

從(cong) 1961年到1978年,在長達17年的時間裏,核物理學家王淦昌更名為(wei) “王京”,秘密投身核武器研究。而這隻木箱就是1971年至1978年間,他在四川綿陽核武器研製基地工作期間裝運資料使用的。

一個(ge) 編號為(wei) “291”、鏽跡斑斑的郵箱,仿佛一台時光機,瞬間把人帶回到幾十年前。

1965年,中國第一代核潛艇陸上模式堆研製基地(909基地)選址四川夾江。基地建設初期,因保密需要,沒有具體(ti) 地址,為(wei) 保障對外聯絡,成立了成都34郵電支局,郵箱為(wei) 成都291信箱。作為(wei) 當年基地與(yu) 外界通信的唯一渠道,成都291信箱承載了基地三代人的記憶。

奔赴星空,半個(ge) 世紀之後依然在軌運行

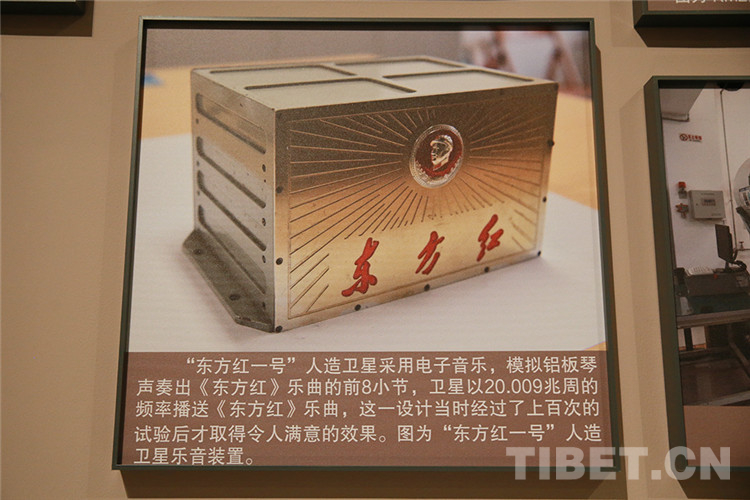

這是1970年發射的“東(dong) 方紅一號”人造地球衛星結構星,由中國空間技術研究院捐贈,現收藏於(yu) 中國國家博物館。在“東(dong) 方紅一號”人造地球衛星初樣研製階段,結構星用於(yu) 地麵的各種試驗,驗證衛星結構是否合理。

“東(dong) 方紅一號”衛星是一個(ge) 直徑 1 米的近似球體(ti) 的72麵體(ti) ,重173公斤,由“長征一號”運載火箭發射升空。“東(dong) 方紅一號”衛星重量超過了蘇聯、美國、法國、日本四個(ge) 國家第一顆衛星的總和,其跟蹤手段、信號傳(chuan) 遞方式、星上係統控製等也都超過上述四個(ge) 國家第一顆衛星的水平。

衛星除了裝有試驗儀(yi) 器外,還以20.009兆周的頻率播出《東(dong) 方紅》樂(le) 曲。迄今51年過去,“東(dong) 方紅一號”衛星雖然早已電池耗盡、不再發射信號,但依然在軌運行。

在研製“兩(liang) 彈一星”的幾十年時間裏,從(cong) 享譽國際的知名科學家到科研工作者,再到的普通工作人員,相關(guan) 各行各業(ye) 的幾代人所形成的集體(ti) ,以身許國,在國家工業(ye) 基礎落後、科技力量薄弱、生活環境艱苦的條件下,以投入忘我的工作狀態、數十年如一日的堅持,共同鑄就了“熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮鬥,大力協同、勇於(yu) 登攀”的“兩(liang) 彈一星”精神。

放眼未來,我們(men) 的征程是星辰大海

“天宮一號”實驗艙模型,是展廳裏相對“年輕”的展品。

2011年9月 29日,中國首個(ge) 自主研製的載人空間試驗平台——“天宮一號”目標飛行器發射升空。天宮一號全長 10.4米,最大直徑 3.35 米,主體(ti) 為(wei) 短粗的圓柱型,重約8噸,直徑比“神舟”飛船更大,采用兩(liang) 艙構型,分別為(wei) 實驗艙和資源艙。“天宮一號”內(nei) 部有效使用空間約15 立方米,可滿足3名航天員在艙內(nei) 工作和生活需要。設計在軌壽命兩(liang) 年,實際在軌四年半。

1992年,中國載人航天工程正式立項,目前,中國載人航天已全麵邁入空間站時代,預計於(yu) 2022 年前後完成空間站在軌建造任務;

1994年,北鬥工程啟動,目前,全球已有120餘(yu) 個(ge) 國家和地區使用北鬥係統;

2004年,中國啟動月球探測工程,2020年12月,嫦娥五號攜帶月壤返回地球;

核能已成為(wei) 中國能源多元化供應體(ti) 係的重要組成部分,為(wei) 調整能源結構、建設美麗(li) 中作出了積極貢獻;

……

發軔於(yu) 戈壁大漠,穿越六十多年時空,“兩(liang) 彈一星”精神不畏艱險,曆久彌新,激勵著中國一代又一代的建設者,不忘來時路,踏上新征程。(新利平台 圖、文/楊月雲(yun) 部分文字來源於(yu) “兩(liang) 彈一星”精神展)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

亞洲文化遺產保護行動首次多邊國際會議將在京召開

10月27日至28日,由國家文物局與北京市人民政府共同主辦的“亞洲文化遺產保護對話會”將在北京召開。[詳細] -

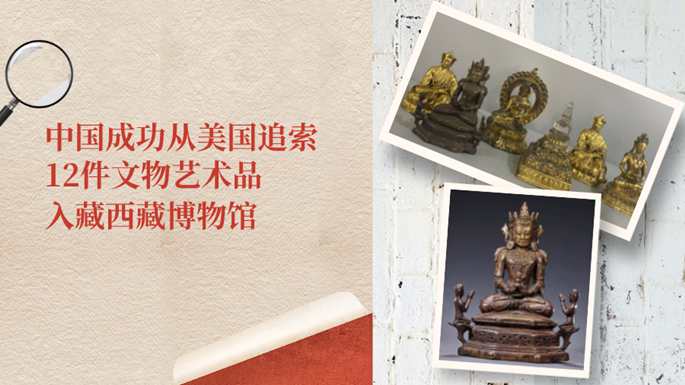

中國成功從美國追索12件文物藝術品 入藏西藏博物館

據了解,今年3月,國家文物局獲悉美國紐約曼哈頓區檢察官辦公室查獲一批疑似中國文物藝術品,立即組織鑒定研究,初步判斷為我國禁止出境文物。[詳細] -

“十三五”以來文物援藏共計投入資金21.68億元

9月26日,全國文物援藏工作電視電話會議召開。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信