10月16日,中國共產(chan) 黨(dang) 第二十次全國代表大會(hui) 在北京人民大會(hui) 堂開幕。習(xi) 近平總書(shu) 記在黨(dang) 的二十大報告中指出:“堅持我國宗教中國化方向,積極引導宗教與(yu) 社會(hui) 主義(yi) 社會(hui) 相適應。”堅持中國化方向,就意味著曆史上我國各宗教已經在沿著中國化方向前進,意味著我國宗教的曆史發展過程是中國化方向的發展過程。的確如此,雖然我國五大宗教起源不同,傳(chuan) 播發展曆史有別,與(yu) 中華文化相互吸收、相互影響的時間、方式、程度也各異,但都經曆了長期的、主動的中國化方向的發展過程。中國化是我國宗教的優(you) 良傳(chuan) 統和根本方向。藏傳(chuan) 佛教中國化進程從(cong) 佛教被引入的時刻就已經開始了,經曆了較長的曆史發展。

圖為(wei) 西藏佛學院“三個(ge) 意識”黑板報展示欄

一、藏傳(chuan) 佛教中國化的第一階段:唐代佛教在吐蕃的傳(chuan) 播

唐代時期,佛教傳(chuan) 入吐蕃,揭開了藏傳(chuan) 佛教中國化的序幕。這一時期,佛教在吐蕃的傳(chuan) 播內(nei) 容,可以概括為(wei) 三點:一是佛教的傳(chuan) 入。唐代佛教分別從(cong) 中原地區和南亞(ya) 兩(liang) 個(ge) 方向傳(chuan) 入吐蕃。一方麵,文成公主入藏使漢傳(chuan) 佛教傳(chuan) 入西藏地方,為(wei) 佛教在西藏初傳(chuan) 奠定了重要基礎。摩訶衍則將漢傳(chuan) 佛教禪宗思想帶入吐蕃,使禪宗的頓悟思想在吐蕃廣泛流傳(chuan) 。另一方麵,尼泊爾赤尊公主的入藏,對佛教從(cong) 南亞(ya) 傳(chuan) 入吐蕃產(chan) 生了一定的影響。二是譯經活動。佛教通過翻譯,逐步融入中華文化。這個(ge) 時期完成了大量的佛經翻譯。翻譯的佛典主要來自印度,其次是漢地和於(yu) 闐。翻譯成果主要有吐蕃王朝前期完成的《百拜懺悔經》《金光明經》;中期《法集要頌經》《中觀根本頌》《中觀般若燈論》以及後期完成的《入楞伽經》《善惡因果經》《賢愚因緣經》《解深密經疏》等經典。三是佛苯鬥爭(zheng) 。佛教為(wei) 了適應吐蕃社會(hui) ,經曆了長期複雜的鬥爭(zheng) 。通過佛苯鬥爭(zheng) ,佛教吸收了苯教的大量神祇和宗教儀(yi) 軌,逐步消除了其“外來”色彩並開始本土化。總之,有唐一代,佛教通過發揮其契理契機作用,逐步融入吐蕃社會(hui) 。到了9世紀中葉,因發生“達瑪滅佛”事件,佛教在吐蕃的發展一度中止。

二、藏傳(chuan) 佛教中國化的第二階段:宋朝時期佛教進一步本土化

這一時期,佛教進一步本土化,主要表現在:一是形成了具有民族特色、區域特點的藏傳(chuan) 佛教。佛教複興(xing) 勢力通過“下路弘法”和“上路弘法”,分別從(cong) 今青海、西藏阿裏地區進入衛藏地區,相繼形成寧瑪派、噶當派、噶舉(ju) 派、薩迦派和希解派等教派,藏傳(chuan) 佛教應運而生。而且開始盛行祖師崇拜、重視師徒傳(chuan) 承,這是佛教進一步本土化的表現。二是藏傳(chuan) 佛教在西夏的傳(chuan) 播。這一時期藏傳(chuan) 佛教通過河西走廊直至西夏核心區。藏傳(chuan) 佛教在西夏的傳(chuan) 播,主要以密宗傳(chuan) 播為(wei) 主,四大密續《事部》《行部》《瑜伽部》和《無上瑜伽部》均於(yu) 此時傳(chuan) 入西夏。藏傳(chuan) 佛教和漢傳(chuan) 佛教在此得以和諧共生、圓融一體(ti) 。可以說,宋代佛教的不斷本土化發展模式,既保留了佛教的內(nei) 核,又適應了當時社會(hui) 的運轉模式。

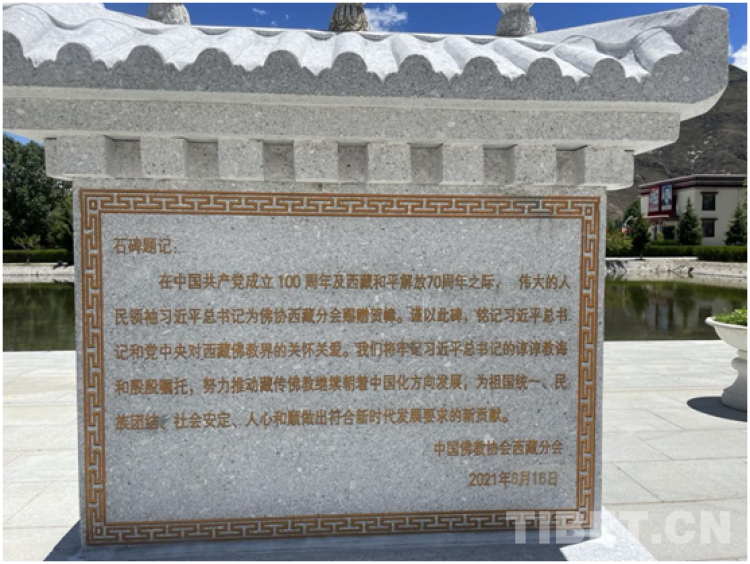

圖為(wei) 西藏佛學院院內(nei) 石碑(反麵)

三、藏傳(chuan) 佛教中國化第三階段:元朝時期藏傳(chuan) 佛教與(yu) 中華文化間進行了較為(wei) 全麵的融合

藏傳(chuan) 佛教中國化過程就是不斷融入中華文化的過程。這個(ge) 時期,藏傳(chuan) 佛教通過向西北、南方和大都的傳(chuan) 播流布,進一步融入中華文化,不斷推進中國化進程。主要表現在以下幾點:第一,多地出現了受藏傳(chuan) 佛教文化浸潤的名勝古跡和典籍。像至今還可獲見的江蘇鎮江的過街塔、杭州的飛來峰、寶石山以及福建泉州的清源山、彌陀岩造像,還有湖北武漢的勝像塔和上海的《磧砂藏》等藏傳(chuan) 佛教名勝古跡和著名典籍,都是這時期藏傳(chuan) 佛教不斷融入中華文化的表現。第二,多座藏傳(chuan) 佛教寺廟在大都建成。元代,藏傳(chuan) 佛教在大都(今北京)得以傳(chuan) 播,使得北京地區相繼建成多座藏傳(chuan) 佛教寺廟,諸如白塔寺、大都寺、西鎮國寺、大聖壽萬(wan) 安寺、大興(xing) 教寺、大承華普慶寺、萬(wan) 靈寺、大崇恩福元寺、大能仁寺、大天源延聖寺、西湖寺和寶集寺以及大慈恩寺,等等。這些都是藏傳(chuan) 佛教在北京弘傳(chuan) 的標誌。總之,有元一代,藏傳(chuan) 佛教通過多方傳(chuan) 播,提高了與(yu) 中華文化的融合水平,從(cong) 宗教意義(yi) 上促進了中華民族的融合和凝聚。

四、藏傳(chuan) 佛教中國化第四階段:明清時期藏傳(chuan) 佛教中國化不斷深入

主要表現在:一是宗喀巴宗教改革。該時期藏傳(chuan) 佛教界出現了僧人腐化、戒律鬆弛、學風日下的局麵,宗喀巴通過整頓律儀(yi) 、嚴(yan) 肅僧紀,調適了藏傳(chuan) 佛教中與(yu) 當時中華文化相齟齬的不利因子,為(wei) 藏傳(chuan) 佛教進一步融入中華文化拓展了空間。二是藏傳(chuan) 佛教的破圈發展。這一時期藏傳(chuan) 佛教在京城、甘青晉滇和蒙古諸部等地廣為(wei) 流布,實現了破圈發展。比如這一時期藏傳(chuan) 佛教在北京不僅(jin) 新建了二十餘(yu) 座藏傳(chuan) 佛教寺廟,還出現了大批來內(nei) 地留京的藏傳(chuan) 佛教僧人。這些留京僧人在藏傳(chuan) 佛教傳(chuan) 播、文化交流進程中發揮了重要作用,藏傳(chuan) 佛教進一步融入中華文化。

圖為(wei) 西藏佛學院院內(nei) 石碑(正麵)

清代藏傳(chuan) 佛教實現了與(yu) 中國多元文化的融合共處。主要體(ti) 現在:第一,這個(ge) 時期光在北京修建和改建過的藏傳(chuan) 佛教寺廟就有32座;北京版《藏文大藏經》《蒙古文大藏經》《滿文大藏經》均於(yu) 此時得以刊印。第二,這一時期藏傳(chuan) 佛教在納西族、普米族、裕固族等多民族聚居地區得以縱深傳(chuan) 播。第三,該時期其他民族文化傳(chuan) 入西藏,產(chan) 生影響。如關(guan) 公信仰和關(guan) 帝廟隨著內(nei) 地入藏人員傳(chuan) 入西藏,並出現了不少相關(guan) 寺宇;另外,穆斯林也於(yu) 這個(ge) 時期分別從(cong) 克什米爾和祖國內(nei) 地流入西藏,西藏地方開始出現了清真寺。

五、藏傳(chuan) 佛教中國化第五階段:民國時期藏傳(chuan) 佛教深深植根於(yu) 中華文化,藏漢文明互動共進、相輔相成

主要表現在:一是該時期內(nei) 地掀起了學習(xi) 藏密的熱潮,藏傳(chuan) 佛教密宗得以廣泛傳(chuan) 播。九世班禪是這一時期推動內(nei) 地藏密複興(xing) 和漢藏佛教交流的領軍(jun) 人物。他曾在山西、北京、內(nei) 蒙古、上海、杭州、南京、沈陽、陝西、甘肅、青海等地講經說法,有力推動了藏傳(chuan) 佛教在中華文化沃土上的持續發展。二是這個(ge) 時期還大興(xing) 入藏學法風。著名高僧、佛學家法尊法師即是這一時期漢地僧侶(lv) 赴西藏學法較有成就的一位,他翻譯了《菩提道次第廣論》《菩薩戒品釋》等多部佛教典籍,是溝通漢藏文化的主要人物之一。三是出現了大量的諸如漢藏教理院這樣的以溝通漢藏文化為(wei) 主的學校、學會(hui) 及團體(ti) 組織。這類機構的籌辦發展,離不開藏傳(chuan) 佛教高僧的支持。比如當時受民國政府邀請,來內(nei) 地講學的藏傳(chuan) 佛教高僧喜饒嘉措在溝通漢藏文化和聯絡漢藏民族感情方麵起了重要作用。總之,民國時期藏傳(chuan) 佛教汲取時代積極因素,進一步融入於(yu) 中國社會(hui) 。

六、藏傳(chuan) 佛教中國化第六階段:新中國成立以後,藏傳(chuan) 佛教在中華曆史上翻開了新篇章

新中國成立以來,藏傳(chuan) 佛教的信仰觀念和宗教麵貌發生了巨大變化。主要表現在:一是新中國成立初期,愛國主義(yi) 成了藏傳(chuan) 佛教的發展主流。藏傳(chuan) 佛教界愛國人士擁護中國共產(chan) 黨(dang) 的領導,擁護社會(hui) 主義(yi) 製度,成為(wei) 愛國統一戰線的重要組成部分。十世班禪額爾德尼•確吉堅讚即為(wei) 典型代表人物。1949年10月1日,中華人民共和國成立,班禪額爾德尼•確吉堅讚立即致電毛澤東(dong) 主席和朱德總司令,表示竭誠擁護中央人民政府,為(wei) 完成祖國統一大業(ye) 貢獻力量。二是經過民主改革,藏傳(chuan) 佛教回到了純潔清淨的本來麵貌。政教合一製度的廢除,使宗教與(yu) 世俗政治分離,正本清源,為(wei) 藏傳(chuan) 佛教融入中華文化注入了全新的內(nei) 容。三是改革開放以來,藏傳(chuan) 佛教進入了曆史發展的大好時期。藏傳(chuan) 佛教在中華曆史發展中,通過充分發揮其“上求佛道、下化眾(zhong) 生、莊嚴(yan) 國土、利樂(le) 有情”的優(you) 良傳(chuan) 統,不斷推進自身與(yu) 社會(hui) 主義(yi) 社會(hui) 相適應,藏傳(chuan) 佛教與(yu) 中華文化愈加交相融合。

圖為(wei) 西藏佛學院操場

進入新時代,藏傳(chuan) 佛教賡續其優(you) 良傳(chuan) 統,通過一係列努力,為(wei) 藏傳(chuan) 佛教中國化注入新時代內(nei) 涵。主要表現在:一是積極對教義(yi) 教規作出符合時代進步要求的闡釋。藏傳(chuan) 佛教文化是中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化的重要組成部分,傳(chuan) 承發展具有中國特色的藏傳(chuan) 佛教文化,是堅持藏傳(chuan) 佛教中國化方向的重要內(nei) 容。自2016年以來,中國佛教協會(hui) 西藏分會(hui) 每年都舉(ju) 辦藏傳(chuan) 佛教講經闡釋交流會(hui) 。二是“利益人群、服務社會(hui) ”。於(yu) 藏傳(chuan) 佛教而言,發展公益慈善事業(ye) ,是推動藏傳(chuan) 佛教中國化的重要途徑之一。自新冠肺炎疫情發生以來,藏傳(chuan) 佛教界深入社會(hui) ,積極履行社會(hui) 責任,積極參與(yu) 慈善活動,在扶貧濟困、慰藉心靈等方麵做了許多有意義(yi) 的工作。比如拉薩大昭寺、哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、楚布寺和小昭寺等藏傳(chuan) 佛教寺廟弘揚“莊嚴(yan) 國土、利樂(le) 有情”之傳(chuan) 統,為(wei) 疫區祈福、捐款,為(wei) 打贏疫情防控阻擊戰貢獻了宗教力量。

總之,中國化進程是曆史上藏傳(chuan) 佛教的發展主線,藏傳(chuan) 佛教是佛教中國化的產(chan) 物。藏傳(chuan) 佛教在中華民族漫長的曆史長河中譜寫(xie) 了恢弘壯麗(li) 的精神樂(le) 章。藏傳(chuan) 佛教早已成為(wei) 中華文化的重要組成部分。(新利平台 文/索朗卓瑪 作者係中國藏學研究中心宗教研究所助理研究員)

參考資料:

鄭堆、索朗卓瑪:《試論藏傳(chuan) 佛教中國化曆史進程》,《中國藏學》2022年第01期,第8-18+211-212頁。

主要參考書(shu) 目:《西藏通史》(八卷本),北京:中國藏學出版社,2016年。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。