大英博物館成立於(yu) 1753年,是世界上首家國家級公共博物館,也是收藏中國流失海外文物最多的一個(ge) 博物館。來倫(lun) 敦,大英博物館是不能不去的。館藏的2萬(wan) 多件中國文物中,約有2000件位於(yu) “何鴻卿爵士中國及南亞(ya) 展廳”即33號廳。其中,涉及西藏的文物共有4890件,有30餘(yu) 件長期陳列在33號廳60A展櫃,工藝精美繁複,外觀別有韻致,在日複一日的歲月更迭中,作為(wei) 曆史見證者默默訴說著國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵的血淚往昔。

漆繪帽(Lacquered hat)No.14

14號藏品為(wei) 僧官帽,出自西藏,進入館藏時間為(wei) 1905年。據博物館介紹,這頂漆帽原屬於(yu) 寺院一位僧官所穿服飾的一部分。過去,西藏地方政府實行“政教合一製度”,寺院作為(wei) 一個(ge) 地方的宗教事務和寺院自身的管理者和統治者,同時又是這個(ge) 地方社會(hui) 的主要管理者和統治者。因此,遍布西藏各地的寺院往往都是當地的政治、經濟、文化中心,具備政治、經濟、教育、司法等職能。寺院內(nei) 部設立不同級別或不同分管領域的僧官來共同管理整個(ge) 寺院的內(nei) 外政教事務。

大英博物館藏漆繪帽(14號)

14號藏品漆繪帽上精美繁複的花紋圖案

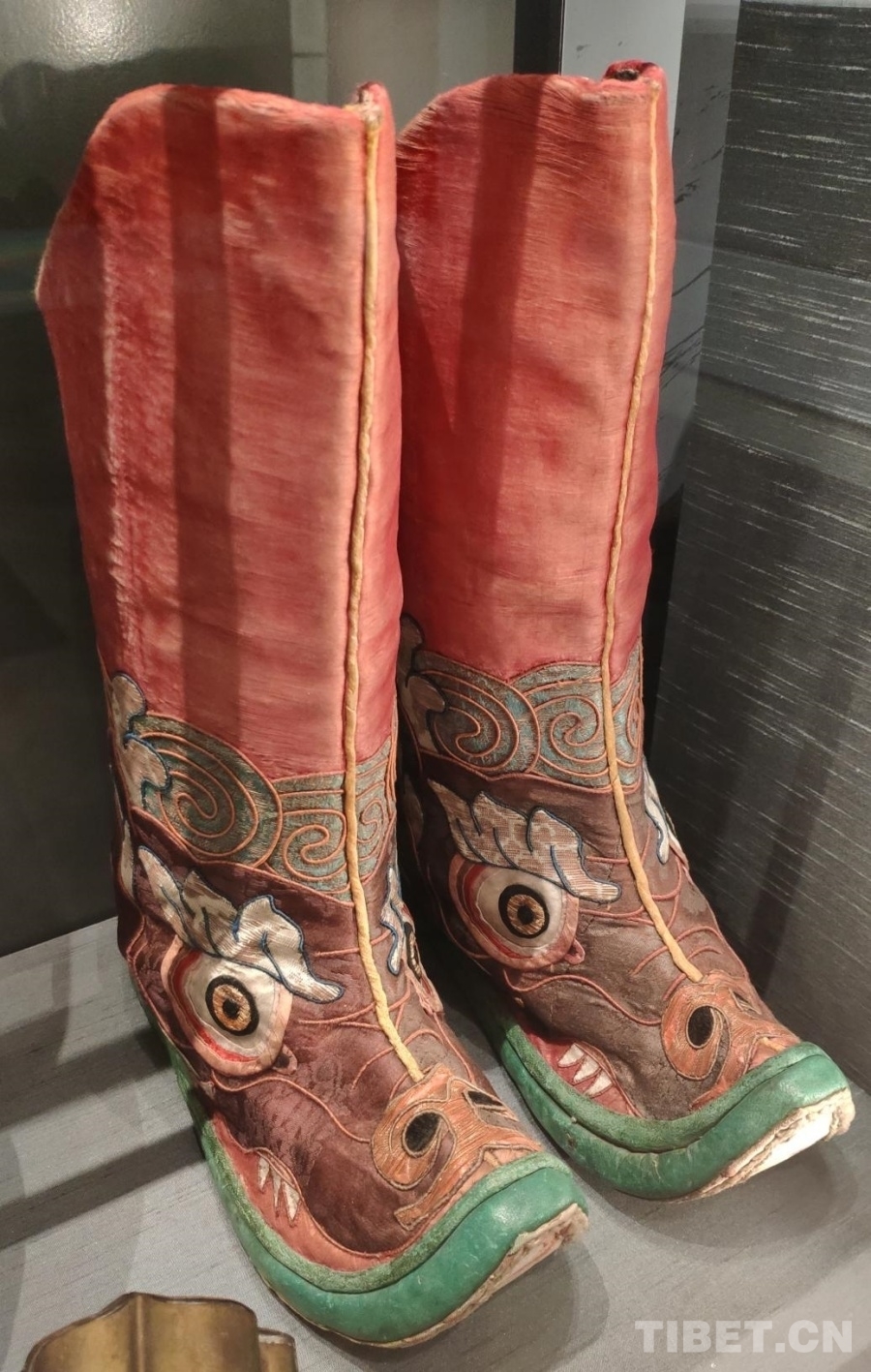

藏靴(Oracle’s boots)No.15

15號藏品為(wei) 龍首紋藏靴,出自西藏,進入館藏時間為(wei) 1905年。據博物館介紹,這雙靴子不是一般藏族百姓穿的靴子,而是降神者在降神儀(yi) 式上所穿用的。這雙靴子除了具有一般藏靴的特征外,鞋麵繡有龍首,代表神聖之意。靴型寬大,前頭略尖,且向上翹起,造型別有韻致。

大英博物館藏藏靴(15號)

“降神”是過去藏傳(chuan) 佛教一個(ge) 特殊的宗教活動,指某個(ge) 神靈會(hui) 附體(ti) 在特定的降神者身體(ti) ,代神發言,預卜吉凶,驅邪送祟。過去,西藏地方上遇到重大的政教問題,往往要請降神者預示和決(jue) 斷。降神儀(yi) 式上,降神者一般會(hui) 穿上七彩斑斕的緞子神服,胸嵌閃閃發亮的護心明鏡,頭戴飾有金塔和五佛的金冠,右手拇指上套著一個(ge) 空心厚銀子的戒指,腳穿厚底長靴。

配飾(Ornament)No.16-17

兩(liang) 件配飾均出自西藏日喀則江孜縣紫金鄉(xiang) 紫金寺,進入館藏時間為(wei) 1905年。據筆者猜測,這兩(liang) 件配飾可能是寺院供奉的佛像或舍利塔的裝飾物。在藏傳(chuan) 佛教文化中,綠鬆石是神的化身,象征著威嚴(yan) 與(yu) 吉祥,經常將其用作寺院佛像上的裝飾,以及人們(men) 佩戴的飾品。

大英博物館藏19世紀圓形銅鎏金鑲紅玻璃綠鬆石飾品(16號)

大英博物館藏19世界圓形銅鎏金鑲藍玻璃綠鬆石飾品(17號)

“擦擦”模具(Tsa Tsa Mould)No.18

“擦擦”模具,出自西藏,模具為(wei) 鐵質,手柄為(wei) 木質,一模五腔,進入館藏時間為(wei) 1905年。“擦擦”音譯自梵語,意思是“複製”,指一種模製的泥佛或泥塔。藏傳(chuan) 佛教認為(wei) ,製作“擦擦”可積攢善業(ye) 功德,並將其視為(wei) 消災祈福的聖物。“擦擦”被普遍供奉於(yu) 神山、神殿、寺廟旁,大路中央或交叉路口。還有的“擦擦”存放於(yu) 大佛像的體(ti) 內(nei) 、佛塔中央。除以上的供奉方式外,“擦擦”還常被安放於(yu) 隨身佩帶的“嘎烏(wu) ”之內(nei) ,充當護身符。

大英博物館藏“擦擦”模具(18號)

“擦擦”製作技藝被列入中國國家級非物質文化遺產(chan)

製作“擦擦”,必須先準備好凹型模具。這些模具有銅質的,也有鐵質的或木質的。根據“擦擦”的不同樣式,模具也是千姿百態。製作時,隻需將軟泥等材質填入模具後壓製成型,然後脫模而出,晾幹後即是“擦擦”。但這些泥製“擦擦”並不結實,有的會(hui) 再經燒製或施以彩繪,便是耐久而美觀的精品。

"嘎烏(wu) "(Gau)No.19

19號藏品為(wei) 銅製“嘎烏(wu) ”,內(nei) 裝有“擦擦”和香料包,出自西藏,進入館藏時間為(wei) 1905年。“嘎烏(wu) ”,是藏語的音譯,指護身佛的盒子,即小型佛龕。盒子裏一般裝有“擦擦”佛像、印著經文的綢片、舍利子或者甘露丸、由高僧念過經的藥丸,以及活佛的頭發、衣服的碎片等。“嘎烏(wu) ”還是精美的裝飾品。其形狀不一,一般為(wei) 銀質或銅質,盒麵上鑲嵌有瑪瑙、綠鬆石,雕刻有多種花紋圖案。

大英博物館藏19世紀“嘎烏(wu) ”(19號)

“嘎烏(wu) ”的形狀有方也有圓,一般來說,男子用方的,女子用圓的。佩帶“嘎烏(wu) ”有講究,男子一般斜掛於(yu) 左腋與(yu) 左臂之間。因為(wei) 在古代,男子為(wei) 便於(yu) 作戰通常在身體(ti) 右側(ce) 斜掛弓箭槍支等武器,而把“嘎烏(wu) ”這種服飾佩戴在身體(ti) 左側(ce) 。女子則用項鏈或絲(si) 綢帶套在頸上懸掛於(yu) 胸前。

借侵略戰爭(zheng) 大肆洗劫文物

要說這些西藏藏品的來源,那就不得不提起1903-1904年的英國侵略西藏戰爭(zheng) 。1903年,英印政府政務司上校榮赫鵬提出以談判西藏與(yu) 錫金邊界問題為(wei) 借口向西藏進兵,隨即得到英國政府的批準。1903年12月,約3000人的英國軍(jun) 隊在榮赫鵬的帶領下侵入www.easyfundingllc.com。

為(wei) 抵禦英軍(jun) 入侵,西藏地方軍(jun) 隊及民眾(zhong) 與(yu) 英軍(jun) 展開了多場激戰。主要有兩(liang) 次大規模戰役:“曲美辛古和古魯之戰”和“江孜保衛戰”。其中,“江孜保衛戰”又分為(wei) “血戰乃寧寺”“紫金寺保衛戰”“宗山戰役”三個(ge) 部分。

1904年3月,曲美辛古和古魯之戰,英軍(jun) 在亞(ya) 東(dong) 曲美辛古假稱“談判”,佯裝退出了步槍子彈,欺騙藏軍(jun) 熄滅火繩槍的引火。當時藏軍(jun) 尚無步槍裝備,不了解步槍構造與(yu) 子彈上膛過程。遂依照英方要求,熄滅了火槍的點火繩,熄滅火繩就等於(yu) 是放棄了武器。而此時榮赫鵬乘機先向藏方代表開槍,接著對藏軍(jun) 使用機槍、來複槍和大炮進行密集掃射。藏軍(jun) 的火繩槍來不及點燃火繩,紛紛倒在英軍(jun) 的槍彈下,使得所謂的“戰鬥”,實際上成為(wei) 了英軍(jun) 對藏軍(jun) 的一場血腥大屠殺。曲美辛古失守後,英軍(jun) 又迅速追至古魯,藏軍(jun) 再次奮起抵抗,終因傷(shang) 亡過大,古魯亦告丟(diu) 失。

19號藏品“嘎烏(wu) ”,應該屬於(yu) 某位參加了這次戰鬥的藏軍(jun) 士兵。在戰鬥中,這些對外麵世界一無所知的士兵,他們(men) 手持藏刀和火繩槍,胸前都掛著一個(ge) “嘎烏(wu) ”,裏麵裝著寺廟高僧加持過的“擦擦”或是符咒,他們(men) 抱定純真的信念:任何外來的魔鬼注定會(hui) 在神靈的詛咒下被驅離出西藏。

英軍(jun) 攻占古魯後繼續向重鎮江孜進軍(jun) 。江孜曆史上是繼拉薩和日喀則的第三大城市,是由亞(ya) 東(dong) 通往拉薩的重要門戶。英軍(jun) 決(jue) 定先攻占乃寧寺,用炸藥將寺院圍牆炸開一個(ge) 缺口衝(chong) 入寺中,將該寺洗劫一空。

接著英軍(jun) 又進攻另一座古寺紫金寺,以切斷江孜和日喀則的交通。在英軍(jun) 攻占的過程中,密集的炮火摧毀了寺內(nei) 的9個(ge) 紮倉(cang) 以及有40根柱子的大殿,還有9座樓房及60所僧舍。攻占後又對寺內(nei) 文物進行劫掠,並縱火燒毀了紫金寺。

寺院是英軍(jun) 矚目之地,因為(wei) 英國人堅信寺院中一定藏有傳(chuan) 說中的黃金和寶石。於(yu) 是,寺院的大門一旦被砸破,值錢的東(dong) 西就被盜運一空。為(wei) 了分贓,英軍(jun) 軍(jun) 官還召開會(hui) 議,製訂方案。榮赫鵬在寫(xie) 給家人的信中毫不遮掩地表示,“今天開了一次會(hui) 議,將找到的東(dong) 西分配給大家,我分得12件”。

根據一位隨行文物專(zhuan) 家華達爾講述,“在世界任何地方都無法找到範圍如此之廣、趣味如此濃厚、意義(yi) 如此深遠的西藏文獻,它們(men) 絕對是早期東(dong) 方曆史資料的真跡。”“搜集的件數之多須用400多匹騾子才能馱運。其中包括許多珍稀的宗教書(shu) 籍、神像、宗教作品、盔甲、武器、圖書(shu) 、瓷皿等物。”

16號、17號藏品綠鬆石配飾就是當年這場紫金寺浩劫的直接見證。結合博物館介紹和有關(guan) 資料比對,筆者猜測14號藏品高級僧官帽和15號藏品降神者的藏靴極可能也是英軍(jun) 從(cong) 紫金寺這次戰鬥中劫掠來的“戰利品”。

大英博物館33號廳60A展櫃

1904年8月3日,英軍(jun) 占領拉薩,掠奪了大量珍貴西藏文物,並強迫西藏地方政府簽訂了非法無效的《拉薩條約》。英國的這次入侵標誌著持續一個(ge) 世紀之久的外國幹涉西藏事務的開始,時至今日,這個(ge) 問題仍沒有真正終結。

大英博物館內(nei) 有世界範圍內(nei) 的藏品800多萬(wan) 件,其中巧奪天工之文物瑰寶多如牛毛。60A展櫃的這幾件來自西藏的展品肯定算不上鎮館之寶,也不是33號展廳的明星展品,又被人為(wei) 地放置在了中國展廳之外的區域,鮮有參觀者駐足。但當深深地凝視它們(men) ,仍然能感受到來自大洋彼岸、遙遠東(dong) 方中國的古老藏文化魅力,以及120年前發生在西藏那段英勇與(yu) 屈辱交織的血淚歲月。流失海外的中國文物是曆史的最好見證者,它們(men) 的存在時刻提醒我們(men) ,前事不忘後事之師,曆史不可忘卻更不容扭曲,燭照真相之光不會(hui) 因曆史的滾滾沙塵而減弱分毫。(新利平台 文•圖/黨(dang) 新凱 綜合/李一凡)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。