賈成武:18次上高原,培養一支“帶不走的醫療隊”

賈成武今年67歲,退休前是北部戰區總醫院和平醫療區神經外科主任。從(cong) 2001年開始,賈成武先後18次到青海,十萬(wan) 裏奔波往複,為(wei) 青海省湟源、湟中兩(liang) 個(ge) 縣搭建起了生命之橋,挽救了無數人的生命。

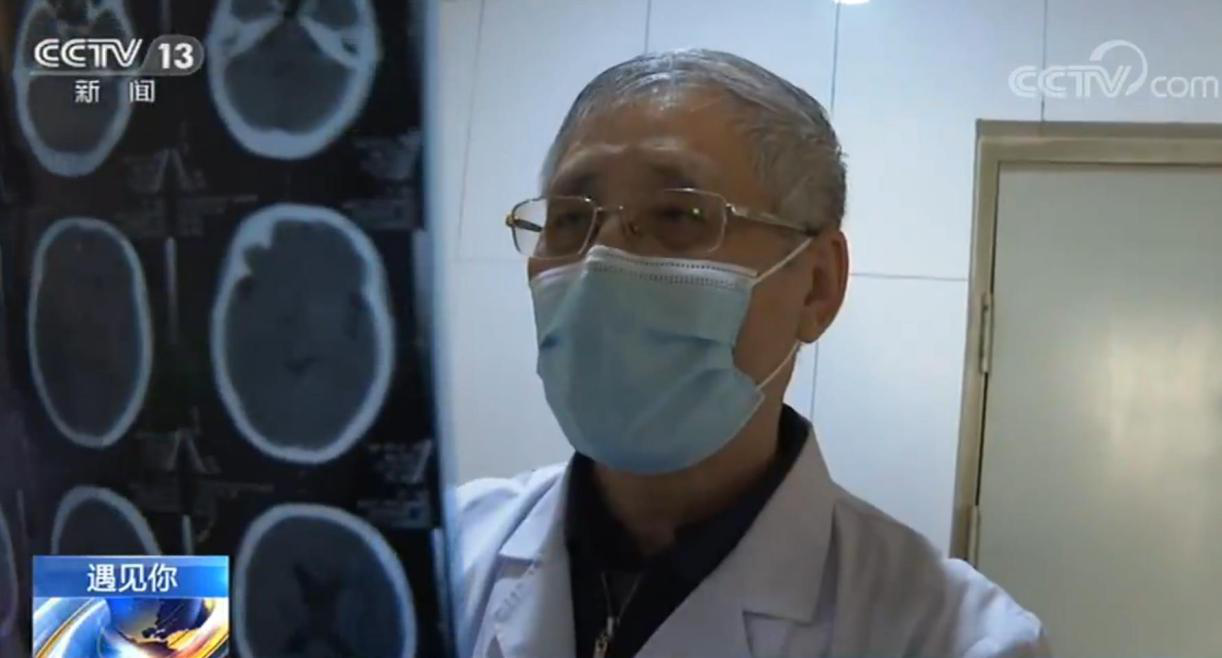

2020年5月底,賈成武第18次來到了青海省湟源縣人民醫院。退休後,他仍然堅持每年自費到這裏來,看診、手術、上課……這次的青海之行,賈成武還特別要為(wei) 一位“老朋友”複查。

再上高原 為(wei) “老朋友”複診

15年前,12歲的王振財因為(wei) 淘氣從(cong) 自家的窗台上掉下來,摔傷(shang) 了頭部。當時賈成武正在湟源縣人民醫院醫療幫扶,看著呼吸和血壓都很微弱的小振財,他決(jue) 定冒險一試。

手術的風險極大,湟源縣人民醫院神經外科主任鄧爾興(xing) 說:“做了可能病人十有八九在手術台上就沒有了,另外我們(men) 也不敢麻醉。”

有著多年手術經驗的賈成武迅速和當地醫生溝通配合,製定了麻醉方案。不過按照正常的治療程序,應該先麻醉再進行開顱手術,然而危急關(guan) 頭,時間就是生命,如果按常規程序處理,很可能會(hui) 耽誤搶救時間,賈成武又做出了一個(ge) 大膽的決(jue) 定。

“他已經等不得了,骨錐子紮個(ge) 孔能把吸引器放進去,把裏麵凝血先給他抽出來一部分,然後再上麻醉。”

這樣打破常規的操作,在此之前誰都沒有嚐試過,麵對岌岌可危的生命,巨大的壓力讓醫生們(men) 心中惴惴不安。

賈成武安慰大家說:“我們(men) 是醫生,我們(men) 要搶救病人,不可能等到條件完全好了再去搶救,時間是不等人的。”

鄧爾興(xing) 回憶說,當年是賈成武的堅持讓大家擁有了信心和鬥誌,所有人放下了包袱,全神貫注地配合手術,終於(yu) 完美地找到了出血點,快速準確地完成了手術。 這次冒險嚐試成功挽救了小振財的生命。

王振財說,如果當年湟源縣人民醫院沒有開通腦外科,那麽(me) 他就沒有生存的希望。

為(wei) 高原培養(yang) 一支帶不走的醫療隊

為(wei) 了能救助和王振財一樣的腦外傷(shang) 患者,賈成武和同伴們(men) 一踏上這片土地,就開始全力以赴。

2001年,為(wei) 響應國家號召,賈成武所在的北部戰區總醫院要選派一批醫術精湛的醫務人員組成醫療隊,對口支援幫扶青海省湟源縣人民醫院,賈成武主動報了名,成為(wei) 第一批援青醫療隊的隊長。

“震驚的東(dong) 西太多了。”雖然早有心理準備,不過高原醫療條件的艱苦程度,還是讓賈成武和隊員們(men) 有些吃驚。

最讓賈成武和同伴們(men) 感到痛心的是,好多病人因為(wei) 當地醫療條件有限,失去了最佳搶救時間。青海省湟源縣人民醫院院長黨(dang) 福林回憶說:“比如剛發生車禍到醫院,從(cong) 淺昏迷到深昏迷,有些慢慢就沒有生命跡象了。賈主任看了之後就給我們(men) 講,湟源醫院你們(men) 要開腦外科,這是搶救病人生命的事情。”

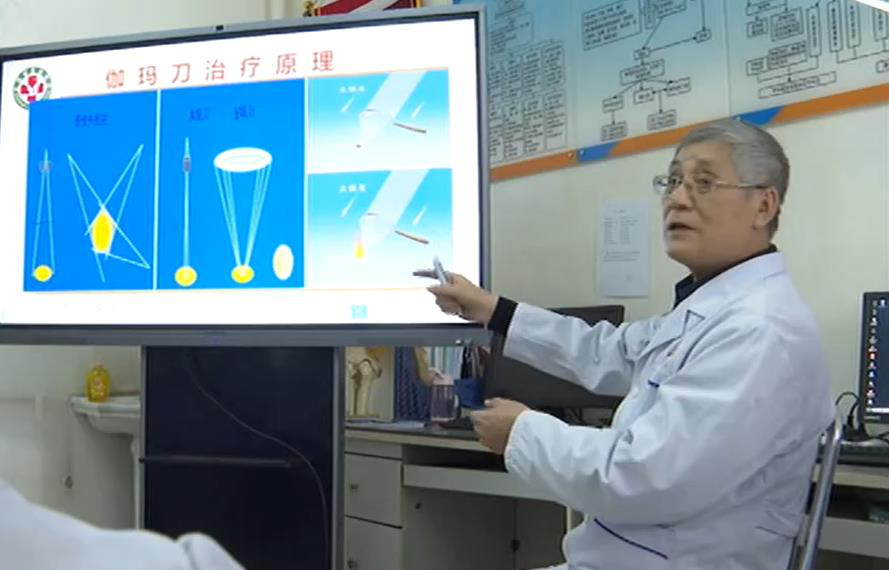

現任湟源縣人民醫院神經外科的主任鄧爾興(xing) ,當年剛剛從(cong) 省城進修回來,不過因為(wei) 實戰經驗少,一直無法獨立完成手術。賈成武明白,沒有什麽(me) 比在實戰中更能鍛煉隊伍能力的了,在來到高原的第17天,他靠著東(dong) 拚西湊來的器材,帶領當地醫院的醫生完成了湟源縣的第一例開顱手術。

通過10年的努力,賈成武帶領醫療隊幫助湟源、湟中兩(liang) 所縣級醫院建立起了神經外科,挽救了無數患者的生命。在這10年裏,他每次到青海支援的時間最少都在3個(ge) 月左右,把專(zhuan) 業(ye) 的技術手把手地傳(chuan) 授給當地醫生。

讓老百姓在家門口就把病看好了,賈成武覺得這就是他帶著隊員們(men) 千裏幫扶最大的價(jia) 值。通過“造血式”的醫療扶貧方式,賈成武以及他所在的北部戰區醫院真正在高原上留下了一支“帶不走的醫療隊”。

做雪域高原永遠的“哇噠啦”

2010年,賈成武從(cong) 現役崗位上退休。但是,他對青海兩(liang) 家醫院的支援卻沒有停止,他每年都會(hui) 自費到青海援助的醫院出診、查房、教學講課、做手術;而在這片美麗(li) 的高原上,還有他最放不下的兒(er) 女。

每次回到青海,賈成武最惦記的就是自己的幹女兒(er) ——藏族女孩卓瑪。

2009年,一個(ge) 偶然的機會(hui) ,賈成武結識了湟中縣上新莊鎮馬場中學的校長,校長告訴他,馬場中學有一個(ge) 名叫卓瑪的藏族女孩,因為(wei) 爸爸長年生病,就要被迫輟學了。“我到她家裏看了,她晚上披著被在那看書(shu) ,這樣的孩子我覺得我應該幫她,讓她走出大山,讓她看看外邊的世界。當時我就跟她說了,我說一直供你到大學畢業(ye) 。”

從(cong) 那時起,賈成武多了一個(ge) 女兒(er) 。在賈成武的幫助和鼓勵下,2013年,卓瑪考入了中南民族大學藥物製劑專(zhuan) 業(ye) 。

卓瑪的夢想原本是當老師,但是遇到賈成武之後,她萌生了學醫的想法。畢業(ye) 後,卓瑪原本有機會(hui) 留在大城市工作,但她最終還是選擇回到家鄉(xiang) ,來到湟中縣第一人民醫院藥劑科工作,卓瑪希望通過自己的努力為(wei) 家鄉(xiang) 建設做一點貢獻。除了卓瑪,賈成武還資助了另外兩(liang) 名當地學生,陸陸續續花了10多萬(wan) 元。

“雖然我自己就一個(ge) 兒(er) 子,但是我說我是倆(lia) 兒(er) 倆(lia) 女,心裏麵很舒暢。”

20年過去了,賈成武從(cong) 一名英姿颯爽的軍(jun) 醫,變成了白發蒼蒼的老者。而湟源、湟中兩(liang) 所受援醫院則已成為(wei) 青海當地有名的醫院,賈成武一手創辦的腦外科,也成為(wei) 當地特色科室。

從(cong) 此,當地民眾(zhong) 不用再跑到省城去醫治,減輕了病人的負擔。而這兩(liang) 所醫院不僅(jin) 方便了湟源的13萬(wan) 人就醫,也方便了周邊牧區和農(nong) 區的病人。

20年裏,賈成武在青海不僅(jin) 學會(hui) 了吃手抓肉,喝青稞酒,說青海話,甚至還學會(hui) 了不少地道的青海“花兒(er) ”,賈成武還給自己起了個(ge) 特殊的名字叫做“哇噠啦”。“哇噠啦是什麽(me) 呢?就是外地的到這兒(er) 來,咱們(men) 講普通話他們(men) 聽不懂,哇哩哇噠的,所以叫哇噠啦。隻要我身體(ti) 還可以,隻要他們(men) 還歡迎我,我就繼續堅持。”

“日月山下把根紮,湟水河畔花為(wei) 家。要問我是哪一個(ge) ,雪域高原‘哇噠啦’。”這是賈成武寫(xie) 給自己的“順口溜”。賈成武有三句話常常掛在嘴邊:第一句是“高原缺氧但不缺精神”;第二句是“我們(men) 是來造血的,不是來輸血的”;第三句是“我們(men) 不一定能幹好,但我們(men) 一定要好好幹”。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

高原上的“好曼巴”:浙江援青醫生留下“帶不走”的禮物

在近一年的工作中,胡海平不僅帶去了精湛的醫技,也幫助當地加強醫療培訓,留下了“帶不走”的禮物,贏得了當地民眾的讚譽,被人們稱作高原上的“好曼巴”。[詳細] -

浙江援青醫生千裏扶貧路:盼患病老鄉少一個是一個

鍾暉是浙江省人民醫院呼吸內科副主任醫師。2019年8月,作為從事呼吸內科臨床工作20餘年的高年資醫生,鍾暉成為了浙江省第四批醫療援青專家團的成員之一,支援海西州人民醫院。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信