村醫鬥拉加的堅守

九月的高原,遠處雪山上的積雪還未融化,草原上的牧草開始泛黃,道路旁的田地裏,飽滿的青稞穗已經低下頭,和村醫鬥拉加背著藥箱的孤獨背影,構成眼前這幅畫。

一個(ge) 人,一個(ge) 藥箱,一個(ge) 村莊,一走就是24年。

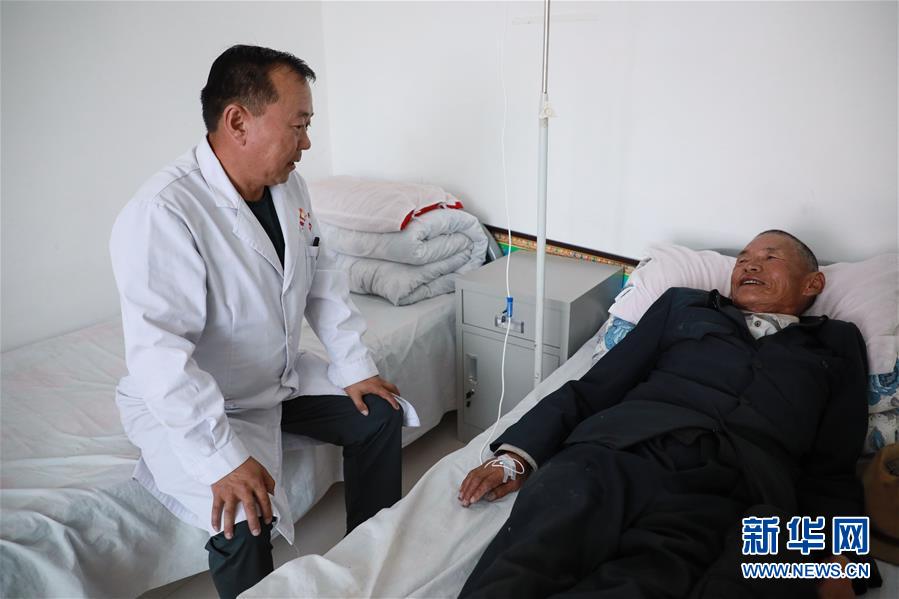

鬥拉加(左)為(wei) 村民王龍講解健康衛生常識(9月15日攝)。新華社記者 央秀達珍 攝

眼前這位藏族漢子被高原的烈日曬得黝黑,46歲的他看上去有些蒼老,麵對記者的鏡頭時,他緊張得眼神閃躲、滿頭大汗,而當他和患者交流時,眼神卻堅定而有力量。

“有個(ge) 老人來電話說不舒服,我得趕緊去看看。”鬥拉加背著聽診器、血壓計等設備和一些常用藏藥,急忙出了村衛生室的門。他健步如飛,記者有些跟不上,因為(wei) 在這裏,稍走快些便會(hui) 大口喘氣。

鬥拉加(左)為(wei) 村民桑德吉測量血壓(9月15日攝)。新華社記者 央秀達珍 攝

鬥拉加所在的五一村位於(yu) 青海省海南藏族自治州興(xing) 海縣河卡鎮,這裏平均海拔3300米左右。

張慧清早早就在家門口等著鬥拉加的到來。她的丈夫王龍患有高血壓、心髒病,因腿腳不便,常年臥床不起,是鬥拉加重點關(guan) 注的對象。“老頭子這幾天不太舒服,曼巴(藏語意思是醫生)你給看看!”張慧清說。

鬥拉加(左)在五一村衛生室詢問患者身體(ti) 狀況(9月15日攝)。 新華社記者 王豔 攝

“沒有大礙,血壓也在正常範圍內(nei) ,我給您帶了些藏藥,您吃三天看看效果。”鬥拉加說。村民們(men) 一旦有“頭疼腦熱”,第一時間就會(hui) 想到村醫鬥拉加,不管刮風下雨,他總是隨叫隨到。王龍說:“他真的比我們(men) 的親(qin) 人還親(qin) !”走出王龍家,鬥拉加又順道去看望在村口開小賣部的桑德吉,“前幾天她血壓有些高,不知道這兩(liang) 天咋樣了。”

鬥拉加20歲起跟隨當地的藏醫學醫術。1996年,他正式成為(wei) 鄉(xiang) 村醫生。“以前村衛生室就在家裏,要自己上山采藥、製藥,然後騎著馬、背著藥箱去巡診。”鬥拉加說:“以前我們(men) 挨家挨戶送糖丸,經常吃閉門羹,藏族老百姓不知道那是啥,說不能給孩子吃。”他經常為(wei) 此發愁,因為(wei) 走一天也送不出去幾個(ge) 。

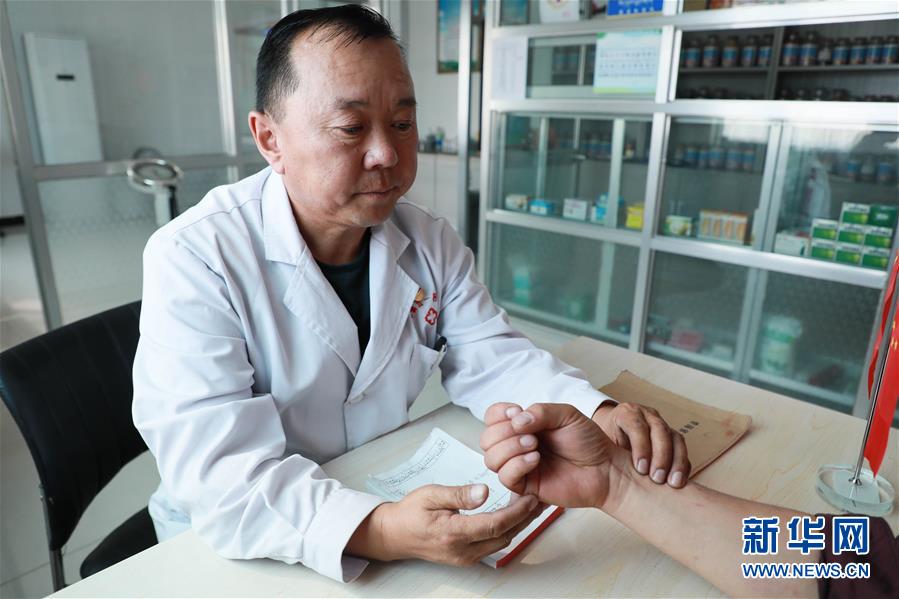

鬥拉加在五一村衛生室為(wei) 患者診脈(9月15日攝)。新華社記者 央秀達珍 攝

如今,走進五一村衛生室,幹淨明亮,時不時有村民前來買(mai) 藥,還有患者在輸液。診斷室、檢查室、藥房、配藥室、注射室、接種室、公共衛生室七室分開,藥房內(nei) 整齊地擺放著常用西藥,還陳列著二十五味珍珠丸、七味葡萄散等七十餘(yu) 種藏藥。

為(wei) 了更好地服務當地百姓,鬥拉加先後在海南州、西寧市學習(xi) ,考取了成人大專(zhuan) ,也取得鄉(xiang) 村醫生執業(ye) 證書(shu) 和醫師資格證書(shu) 。更令他高興(xing) 的是,這幾年五一村還新添了兩(liang) 名村醫,他們(men) 和鬥拉加一起承擔轄區內(nei) 422戶1514人的基本公共衛生服務、基本醫療服務、家庭醫生簽約服務、健康扶貧等工作。

鬥拉加(左)和女兒(er) 才讓卓瑪一起玩耍(9月15日攝)。新華社記者 王豔 攝

雖多了兩(liang) 名村醫,但很多事他還是願意自己做。“每年4月至10月,很多牧民搬到了夏季牧場,最遠的一戶離村衛生室有35公裏。”鬥拉加說,由於(yu) 村民們(men) 居住分散,有時候走半天,可能都見不到一個(ge) 人。“雖然辛苦,但通過我們(men) 上門服務,現在藏族群眾(zhong) 的觀念逐漸轉變,健康意識明顯增強。”

下班後,鬥拉加(左)和女兒(er) 才讓卓瑪在衛生室門口玩耍(9月15日攝)。新華社記者 王豔 攝

每月5日至7日,是村衛生室接種疫苗的日子,隻要鬥拉加在群裏喊上一聲,村民們(men) 就會(hui) 早早趕來,按時給孩子接種疫苗。有時候村裏有人生了娃,還會(hui) 主動聯係鬥拉加預約接種。“娃娃都怕我,因為(wei) 害怕打針。”他笑著說。

“在村裏當了一輩子醫生,最讓我高興(xing) 的就是看著村衛生室建設得越來越好,村醫待遇不斷提升,隊伍也有了接班人。”鬥拉加的辦公桌裏,放著十幾本榮譽證書(shu) ,“優(you) 秀鄉(xiang) 村醫生”“優(you) 秀先進個(ge) 人”……

隨訪工作結束後,鬥拉加走在回衛生室的路上(9月15日攝)。新華社記者 王豔 攝

當談起孩子們(men) ,鬥拉加眼裏泛著淚光。“兒(er) 子畢業(ye) 後打算留在縣城工作。女兒(er) 目前在河卡鎮民族寄宿製小學讀二年級,她的願望是去大城市當一名醫生。孩子們(men) 有了更多人生選擇,希望他們(men) 飛得更高,走得更遠。”鬥拉加說。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

從應急帳篷到健康驛站——村醫青才一家的堅守

這家位於青海省玉樹藏族自治州玉樹市仲達鄉電達村的藏醫診所,在整個藏區十分出名,77歲的青才和兒子們的醫德醫術有口皆碑,白帳篷就是為慕名前來就診的患者所搭建的臨時住所。[詳細] -

堅守藏區14載,做讓鄉民放心的好“門巴”

一大清早,甘孜州爐霍縣斯木鎮衛生院還是擠滿了來看病的鄉民。在鄉民心中,譚曉琴是一名守護大家健康的好“門巴”(藏語:醫生),也是一名不向命運低頭的“抗癌明星”。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信