【三江溯源·見證國家公園的成長】廣納百川,方成大江大河

楚瑪爾河與(yu) 玉珠峰。薑峰 攝

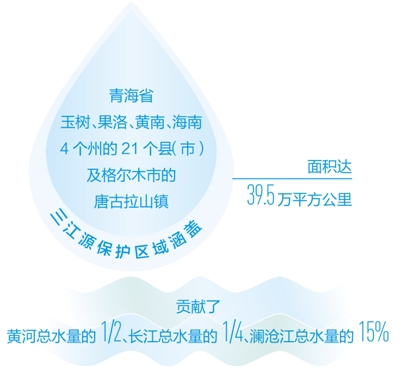

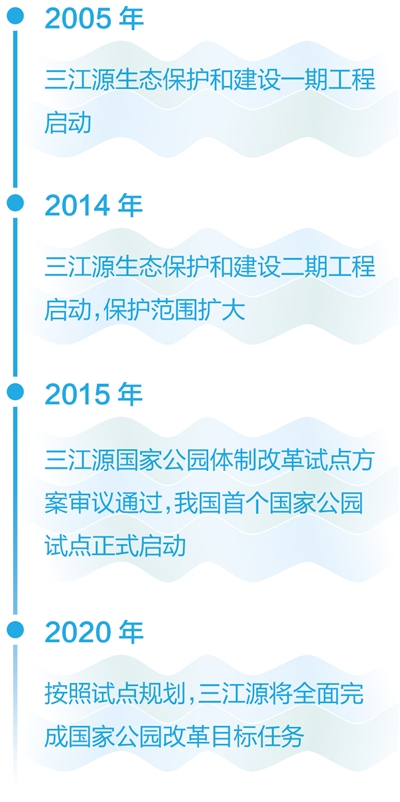

編者按:美麗(li) 而神秘的三江源,地處青藏高原腹地,是長江、黃河、瀾滄江的發源地。保護好這一重要的生態安全屏障和高原生物種質資源庫,對全國乃至全球都意義(yi) 重大。2005年,我國啟動三江源生態保護和建設一期工程;2015年底,中央全麵深化改革領導小組審議通過《中國三江源國家公園體(ti) 製試點方案》——這是我國第一個(ge) 國家公園體(ti) 製試點。

按照試點規劃,今年,三江源將全麵完成國家公園改革目標任務。目前,各項工作推進是否順利?給當地生態環境帶來了哪些改變?讓當地居民的生活發生了什麽(me) 變化?

今起推出“三江溯源·見證國家公園的成長”係列報道,見證三江源國家公園的建設過程。

初秋,烈日耀目。

海拔6621米的格拉丹東(dong) 雪峰腳下,冰塔、冰橋、冰脊,千姿百態,仿佛一座水晶宮殿。這裏,是薑根迪如冰川,也是長江之源沱沱河的發源地。冰川邊緣的冰鍾乳上,一滴融水落下,匯入淙淙溪流——由此,這滴水將開始一場旅程,一路向東(dong) ,奔騰萬(wan) 裏。

若用一個(ge) 字形容長江源,廣,再合適不過。地處巍峨的昆侖(lun) 山脈與(yu) 唐古拉山脈之間的三江源國家公園長江源園區,涉及青海治多縣、曲麻萊縣共15個(ge) 行政村21143人,麵積達9.03萬(wan) 平方公裏,占整個(ge) 三江源國家公園總麵積的73.35%。

另一方麵,廣,也意味著更為(wei) 多樣的生態類型、更為(wei) 複雜的治理保護工作:從(cong) 對冰川、高海拔濕地、珍稀瀕危野生動物的保護,到對退化草場的修複,再到當地牧戶的脫貧攻堅……無一不考驗著治理者的能力。

一個(ge) 保護站和一位“飼養(yang) 員”

長江源頭的奇峰之畔,平均海拔在4888.1米以上的可可西裏,作為(wei) 全國最大的無人區之一,雖人跡罕至,卻是野生動植物的天堂。

過昆侖(lun) 山口,沿著青藏公路向西南行駛。廣袤的草場、蜿蜒的河流,映襯著遠處的巍峨雪山——這是獨屬於(yu) 高原的美景。

“藏羚羊!”“野驢!”同行者不時驚呼。

神秘的高原精靈,竟接二連三出現在公路旁。不時有路過的人下車拍照,路旁的藏羚羊也不怕人,低頭繼續吃草,畫麵很是愜意。

“2006年剛來索站工作那會(hui) 兒(er) ,來這裏的遊客都會(hui) 問我們(men) ,‘怎麽(me) 見不到藏羚羊?’現在,大家都是拿著自己在路邊拍的照片來問我們(men) ,‘這是藏羚羊嗎?這個(ge) 又是什麽(me) 動物?’”說話的是可可西裏索南達傑保護站副站長龍周才加,剛剛31歲,已經在保護站工作了14年。從(cong) 保護站的曆史到如今的巡山、救護藏羚羊等工作,龍周才加都再熟悉不過。

索南達傑保護站,因上世紀90年代為(wei) 保護藏羚羊而犧牲的烈士索南達傑而得名。這些年,可可西裏的藏羚羊種群數從(cong) 最少時的不足2萬(wan) 隻,增加到如今的7萬(wan) 多隻。對藏羚羊的保護,是繞不開的話題。

因為(wei) 一代代巡護員的努力,2006年以來,可可西裏再沒響起過盜獵者的槍聲。即便如此,巡護隊員的工作依然非常危險。

“深入無人區巡山、打擊遏製盜獵行為(wei) ,是保護站設立之初的重要工作,也是我們(men) 一直以來的重要職責。”龍周才加說。

在保護站宣教展廳貼著不少隊員巡山時的照片,其中大半是推車、抬車、修車的畫麵。龍周才加告訴記者,在可可西裏巡山,最難的便是路,“山中其實就沒有路,巡山途中,車子陷進地裏是常有的事。有的時候車子陷得深,還得在底下墊沙袋。甚至連我們(men) 帶的帳篷、自己穿的衣服,有時也要一並墊到泥沼裏,才能把車子弄出來。”

“帳篷、衣服都墊下去了,夜裏怎麽(me) 睡?”記者問。

“找塊幹的地麵睡唄。有時候天氣太冷了,或者是遇到野獸(shou) 了,大家就縮在吉普車裏過夜……”龍周才加說得輕描淡寫(xie) ,但他沒有提到的是,在保護區核心區布喀達阪峰下,海拔達到5000多米,氧氣更加稀薄,夜裏氣溫常常會(hui) 低至零下40多攝氏度,杳無人煙、沒有信號——在這樣的環境裏,巡山一個(ge) 多月,有時甚至要直接在地上睡,其中艱苦無法想象。

“保護站的工作這麽(me) 苦,想過離開嗎?”記者追問。

“其實,這裏的‘甜’也很多的。”龍周才加告訴記者,可可西裏野生動物救護中心也落戶於(yu) 索南達傑保護站,救助落單受傷(shang) 的野生動物同樣是保護隊員的日常工作之一。

“落單的小藏羚羊很難生還,所以我們(men) 巡山時如果遇到了,會(hui) 帶回來養(yang) 到一歲左右再野化放歸。”提起小藏羚羊,龍周才加儼(yan) 然是個(ge) 專(zhuan) 業(ye) “飼養(yang) 員”,“我們(men) 平時給它們(men) 煮牛奶,喂之前要試一下溫度,手太涼就用臉試;每天要觀察它的糞便正不正常;白天還要帶出去散散步,否則不精神……”

據統計,截至目前,在索南達傑保護站,隊員累計救助了上百隻藏羚羊。此外,還有受傷(shang) 或迷途的野犛牛、藏野驢、兔猻……

一棵樹和一所小學

在青海玉樹藏族自治州治多縣的一個(ge) 小院裏,有一棵白楊樹。記者來到小院時正值中午,站在樹下,烈日被茂密的樹葉遮住,讓人頓感清涼。這是治多縣人工種植成活的第一棵樹;這個(ge) 小院,便是索南達傑的故居。

治多縣海拔高,氣候條件惡劣,“五月解凍,八月草黃”,冰凍、雪災頻繁……上世紀80年代,這裏還隻有些天然的灌木和柏樹,植被稀疏。老百姓也不種樹,因為(wei) “種不活”。

但當年的索南達傑不信——當地沒有幼苗,便從(cong) 稱多縣移植;氣溫低會(hui) 凍壞幼苗,便搭個(ge) 大棚遮擋寒風……30多年彈指一揮間,如今,這棵白楊早已比大棚高了許多,哪怕是凜凜寒風,亦無法動搖其根基;而這裏,也成了當地一個(ge) 小有名氣的“參觀點”,學生、市民、遊客……大家來這裏憑吊英雄,從(cong) 這樹、這房、這些未變的陳設裏,體(ti) 味前人保護生態、留住綠色的熱血和決(jue) 心。

來這裏參觀的,還有一群來自附近吉尕小學的孩子。

走出小院,車向南行不到10分鍾,便來到吉尕小學。這所寄宿小學有在校學生700多人,主要為(wei) 治多縣的牧民子弟。除了日常的學習(xi) ,這裏的孩子們(men) 還有一門特殊課程:生態道德教育課——或在教室裏,或在山水間。

走入學校裏專(zhuan) 門布置的生態教室,學生們(men) 用廢舊物品製作的小工藝品擺滿玻璃展櫃;照片牆上,有三江源的奇峰麗(li) 澤,也有高原獨有的奇花異獸(shou) 。

“這個(ge) 是用廢舊紙盒做的小卡車,這個(ge) 自行車模型的輪子是廢舊光盤,這個(ge) 房子是孩子用舊塑料和毛線做的……廢物再利用,減少浪費還能鍛煉動手能力。”專(zhuan) 門為(wei) 孩子們(men) 教授生態道德教育課的鬧布老師,一樣樣介紹著展櫃中學生們(men) 的小作品。

“我們(men) 的課程內(nei) 容多樣,孩子愛聽,我們(men) 自己也有成就感。”鬧布老師告訴記者:課堂上講授環保知識,戶外體(ti) 驗美麗(li) 山水、觀察鳥獸(shou) ,一樣都不能少。

環保理念影響的不僅(jin) 是孩子。“從(cong) 一個(ge) 孩子,到一個(ge) 家庭,再到越來越多的人。通過這種方式,我們(men) 希望可以讓居民樹立環保意識,保護好我們(men) 的家鄉(xiang) 。”長江源(可可西裏)園區國家公園管委會(hui) 治多管理處專(zhuan) 職副書(shu) 記才仁鬧布說。

一個(ge) 扶貧車間和兩(liang) 次再就業(ye)

治多縣產(chan) 業(ye) 園扶貧車間,噶嘉洛利眾(zhong) 服裝加工有限公司的廠房裏,日代正在縫紉機旁忙碌著——放在幾年前,日代想都沒想過,祖祖輩輩放牧的他,會(hui) 從(cong) 馬背上走進廠房裏。

那會(hui) 兒(er) 日代還住在索加鄉(xiang) 當曲村。“放牧,其實就是靠天吃飯,但後來,草越來越少,老鼠越來越多,牛羊也受到影響。加上我腿上有殘疾,家裏的日子也越過越難。”

第一次轉機,出現在2017年。

那一年,日代搬到了治多縣城,成了一名生態管護員。自此,日代開始了對草原設施、環境衛生等的定期巡護,同時還要對采石挖沙等行為(wei) 進行製止、上報等。從(cong) 這會(hui) 兒(er) 起,日代每個(ge) 月有了1800元的固定收入。

也是在2017年,治多縣建起產(chan) 業(ye) 園,擁有多年服裝加工經驗的仁措帶領團隊入駐了園區的扶貧車間,成立了噶嘉洛利眾(zhong) 服裝加工有限公司。按照協議,車間裏的廠房和設備由政府投資、以貧困戶入股的形式投入;仁措的公司則需要在公司裏為(wei) 貧困戶提供崗位,帶動48戶貧困戶脫貧。

2019年4月,日代作為(wei) 貧困戶正式進入車間工作,這也成為(wei) 他的第二次轉機。

但很快,信心滿滿的日代就受到了“打擊”:“我之前在家裏也會(hui) 縫縫補補,覺得做哈達、衣服都不是難事。但到了這裏才知道,公司對衣服的品質要求非常高,很多技能都得重新學。”

日代鬱悶,仁措也著急。

來公司工作的貧困戶,大部分都是牧民出身,技能不行還不是最麻煩的,工作習(xi) 慣問題才更讓仁措頭疼,“牧民自由慣了,剛來時,無法適應工廠裏朝九晚五的工作節奏,想來就來,不想來就不來。”再加上很多人語言不通、不認字,仁措麵對的難題一個(ge) 接一個(ge) ,“再難也得把事情幹成。語言不通,我就給大家當翻譯;技能不行,我們(men) 可以請專(zhuan) 業(ye) 老師;工作節奏不適應,我們(men) 就天天給大家作動員……”

“要致富,最關(guan) 鍵的還是這股勁兒(er) 。”仁措告訴記者,現在,大家工作狀態越來越好,去年底還拿到了分紅,幹勁兒(er) 越來越足。

“現在,我每個(ge) 月有1500元左右的工資,年底還有分紅;生態管護員的工作主要由我妻子在做,每月還有1800元。”日代說,“以前,過日子靠老天,過一天算一天;現在過日子靠自己,越是過得好,就越想過得更好!”

日代的新生活,也是長江源眾(zhong) 多牧民生活的一個(ge) 縮影。

自2016年6月長江源(可可西裏)園區國家公園管理委員會(hui) 成立以來,管委會(hui) 實行“一戶一崗”生態管護公益性崗位設置,共設置6914個(ge) 公益崗位,實現園區內(nei) 治多縣索加鄉(xiang) 、紮河鄉(xiang) ,曲麻萊縣曲麻河鄉(xiang) 、葉格鄉(xiang) 貧困戶“一戶一崗”全覆蓋,2019年共發放管護員工資報酬14934.24萬(wan) 元。此外,針對各管理處區域內(nei) 搬遷移民貧困戶後續產(chan) 業(ye) 問題,當地還成立了以生態產(chan) 業(ye) 合作社為(wei) 主要模式的裁縫店、洗車店等營業(ye) 點,2019年,僅(jin) 治多管理處就實現了產(chan) 業(ye) 收益172656元。

離開扶貧車間,記者繼續驅車前往曲麻萊縣。沿途,陽光明媚、綠意盎然——當地司機告訴記者,這些路邊綠意,有的幾年前還是“黑土灘”,“現在不一樣嘍!黑土灘變成綠地毯,風景好了,日子也越過越好!”

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

給子孫後代留下珍貴自然資產——國家公園體製試點啟示錄

從三江源頭到熱帶雨林,從東北林海到西南草原,分布在全國12個省的10個國家公園體製試點,保護著22萬平方公裏具有國家代表性的高價值生態空間。[詳細] -

三江源核心區15年治理黑土灘315.11萬畝

自2005年啟動三江源生態保護和建設工程以來,通過兩期工程和退牧還草工程的實施,共防治沙漠化麵積95.71萬畝,治理黑土灘315.11萬畝,使果洛州生態環境15年來得到明顯好轉。[詳細] -

三江源生態管護員群像

近年來,青海省在三江源設置生態管護員,他們承擔著撿拾垃圾、保護草場、監測動物和防盜獵的工作。在地廣人稀的三江源地區,生態管護員“點成線、網成麵”,在生態管護體係中發揮著重要作用。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信