藏族土司楊積慶:為長征路上的紅軍雪中送炭,他不惜獻出生命

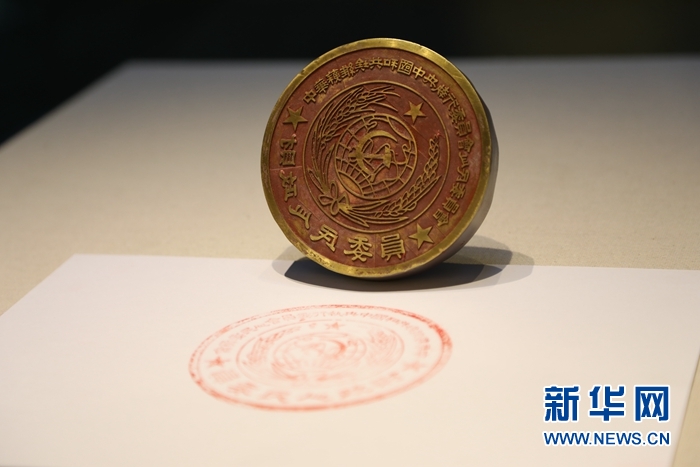

甘肅省甘南藏族自治州迭部縣博物館中,眾(zhong) 多參觀者圍著一枚銀質圓麵的印章凝神觀看。印章中間刻著麥穗和稻穗圍繞的地球,上有鐮刀、斧頭,沿邊刻著“中華蘇維埃共和國中央執行委員會(hui) 人民委員會(hui) 財政人民委員”的字樣。

這是珍藏在甘肅省甘南藏族自治州迭部縣博物館內(nei) 的“中華蘇維埃共和國中央執行委員會(hui) 人民委員會(hui) 財政人民委員”印章。新華社記者 馬莎 攝

這枚彌足珍貴的印章連同已經成為(wei) 紅色旅遊“打卡地”的卓尼縣土司衙門、天險臘子口,共同訴說著一段藏族土司和紅軍(jun) 的生死情誼,更見證了長征路上紅軍(jun) 與(yu) 少數民族群眾(zhong) 的魚水情。

1935年9月,紅軍(jun) 北上抵達迭部縣境內(nei) 的天險臘子口,前有堵截,後有追兵,紅軍(jun) 到了最危急的關(guan) 頭。

當時統轄甘肅省西南部大片漢藏交界區域的是第19代卓尼土司楊積慶。紅軍(jun) 抵達臘子口前,楊積慶接到國民黨(dang) 指令,要求他前後夾擊紅軍(jun) 。但紅軍(jun) 到達時,楊積慶卻未發一兵一卒。途經迭部縣崔穀倉(cang) ,紅軍(jun) 還驚奇地發現,糧倉(cang) 不僅(jin) 無人把守,還裝滿小麥。這對於(yu) 饑寒交迫的紅軍(jun) 來說,無異於(yu) 雪中送炭。

紅軍(jun) 當即決(jue) 定開倉(cang) 取糧。紀律嚴(yan) 明的紅軍(jun) 隊伍並沒有白拿糧食,而是留下了銀圓和一張借據。時任中華蘇維埃共和國臨(lin) 時中央政府財政部部長的林伯渠,掏出那枚大印,重重地蓋在借據上。隨後,得到補給的紅軍(jun) 用前赴後繼的犧牲突破臘子口天險,跳出包圍圈。紅軍(jun) 一行離開時,這枚印章不慎遺失在迭部縣境內(nei) ,被群眾(zhong) 撿到後收藏。

時任國民黨(dang) 新編十四師師長的魯大昌對“暗通紅軍(jun) 、棄險不守”的楊積慶懷恨在心。1937年,他勾結楊積慶部下,殺害其一家七口。

一段雪中送炭的傳(chuan) 奇故事,一個(ge) 深明大義(yi) 的紅色土司。時過境遷,當年的艱苦卓絕換來了今天的幸福生活,留在臘子口山壁上的彈痕還在訴說著當年的不易和犧牲。這段傳(chuan) 奇故事在中國共產(chan) 黨(dang) 的奮鬥史上熠熠生輝,也激勵著當地人沿著這串紅色足跡一路前行。

第19代卓尼土司楊積慶。新華社發

2015年開始,甘南州以“環境革命”為(wei) 引領,打造綠色生態發展全域旅遊,用百折不撓的長征精神打造綠水青山,走上了一條綠色蝶變之路。楊積慶和紅軍(jun) 用生命結下深厚情誼的地方——甘南州卓尼縣、迭部縣等地借助豐(feng) 富的紅色基因與(yu) 綠色資源,走出了以“綠”帶“紅”,“紅”“綠”齊飛的發展路子,全方位提升當地農(nong) 牧民群眾(zhong) 的生活質量和幸福指數。

土司衙門舊址所在地卓尼縣博峪村已有76戶人家開起了“藏家樂(le) ”,2020年全村營業(ye) 收入額突破4800萬(wan) 元。“靠著好生態,‘紅色聖地、綠色博峪’的品牌已經打響。”村支書(shu) 王國良說。

這是卓尼縣土司衙門舊址(無人機照片)。新華社發

如今的甘南,在綠色的映襯下,紅色更加耀眼;在紅色精神的激勵下,綠色發展的道路越走越寬敞。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

臘子口戰役:開辟北上通道關鍵之戰

臘子口戰役是軍事史上以弱勝強、出奇製勝的著名戰役,也是紅軍長征進入甘肅境內最關鍵的一仗。此次戰役,紅軍突破了長征中的最後一道關口,為順利進入陝甘地區開辟了通道。[詳細] -

紅色甘南的“綠色長征”——探訪臘子口戰役舊址

置身這深山峽穀中,仿佛依稀能聽到當年激烈的槍炮聲和戰士們的呐喊聲。這裏留下的長征故事,激勵著甘南人民開啟一場新時代的“綠色長征”。[詳細] -

楊積慶:一個藏區土司的紅色傳奇

在甘南、臨夏、定西等地采訪時,在大多數紅軍紀念場館內,我們都會看到一個人的影子。楊積慶,卓尼第19代土司,紅軍到達甘肅後所經過的地方在當時大部分都屬於他的管區。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信