中鐵西北科學研究院:科普青藏鐵路上“凍土”那些事兒

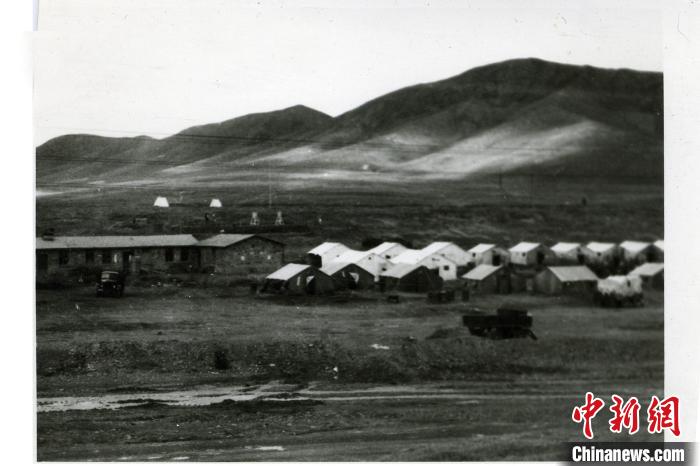

位於(yu) 青藏高原海拔4750米的中鐵西北院風火山定位觀測站。(資料圖) 中鐵西北科學研究院供圖

中國高原鐵路建設輝煌曆史的幕後“英雄”之一的中鐵西北科學研究院(以下簡稱“中鐵西北院”),致力於(yu) 我國高原鐵路特種路基基礎的科研與(yu) 創新工作,為(wei) 解決(jue) 青藏鐵路“凍土難題”,埋頭苦幹了六十年。

2021年,恰好是這條被世人稱為(wei) “通天之路”“東(dong) 方哈達”的世界最長且海拔最高的高原鐵路——青藏鐵路開工建設二十周年,通車並安全運營十五周年,亦是中鐵西北科學研究院成立六十周年。

圖為(wei) 20世紀70年代風火山觀測站科學城。(資料圖) 中鐵西北科學研究院供圖

之所以會(hui) 出現凍土,是因為(wei) 土壤裏或多或少都含有水分,當溫度降到零度或零度以下,土壤裏的水分就會(hui) 凝結成冰將土壤凍結。凍土對溫度變化很敏感,會(hui) 隨著溫度的升降“發胖”和“變瘦”。

就如蘭(lan) 州人愛吃的“軟兒(er) 梨”,當梨被凍得硬邦邦時,因果肉內(nei) 的水分凍結而膨脹,牙口再好也是“無處下嘴”。但隨著溫度升高,凍梨融化後就變得軟塌塌,隻需輕輕吮吸就可品味到清甜的梨汁。

為(wei) 什麽(me) 凍土會(hui) 成為(wei) 修築青藏鐵路的攔路虎?

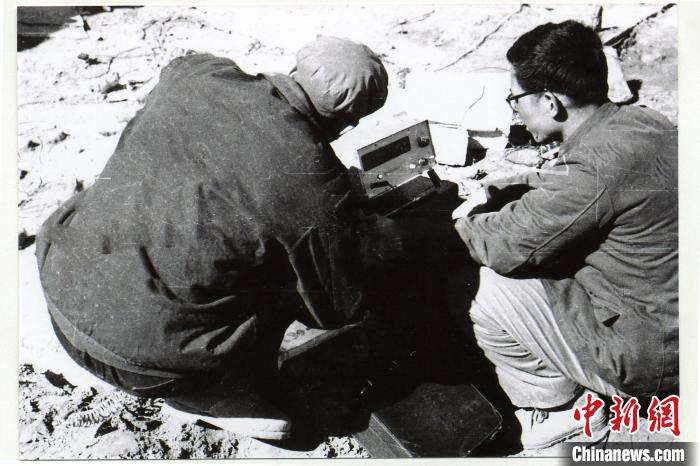

中鐵西北院科技工作者在風火山觀測站收集儀(yi) 表數據。(資料圖) 中鐵西北科學研究院供圖

因為(wei) 列車需要翻越5000多米的高山,跨越十幾公裏的山穀,最重要的是還有數百公裏的多年凍土擋在那裏。在平原地區克服這些困難已是不易,更何況還是空氣稀薄的青藏高原,人們(men) 在稍動一下就需要氧氣瓶的情況下,還怎麽(me) 鋪設鐵軌、架設橋梁?

此外,冰在融化成水的時候體(ti) 積要縮小,水在凍結成冰的時候體(ti) 積要膨脹。自然界這個(ge) 通俗的原理,造成凍土區在冬夏兩(liang) 季形成了凍脹隆起和融化下沉,這種不穩定的地質變化直接導致難以在凍土地區修築公路、鐵路、橋梁、房屋。克服這種凍脹和融沉給凍土區工程建設帶來的巨大困難,成為(wei) 在青藏高原凍土區修建鐵路的核心技術難題。

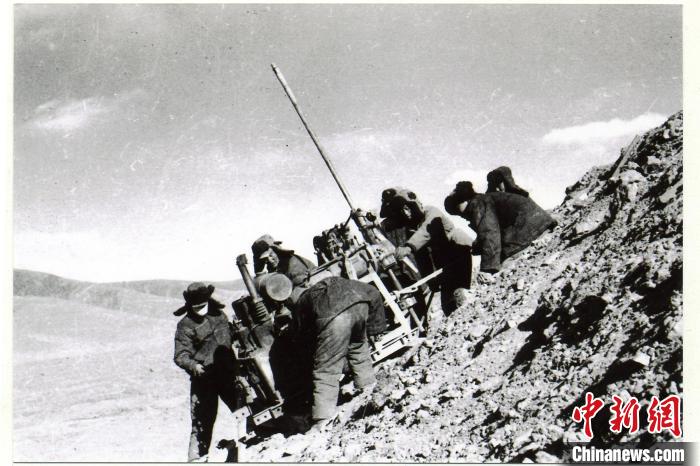

中鐵西北院科技工作者肩挑手扛運送地質鑽機。(資料圖) 中鐵西北科學研究院供圖

青藏鐵路穿越了連續多年凍土區545公裏,是目前世界上穿越多年凍土裏程最長的高原鐵路。(年平均地溫低於(yu) -1.0℃多年凍土區160公裏,年平均地溫高於(yu) -1.0℃多年凍土區275公裏,融區110公裏。)因此,青藏鐵路的修建麵臨(lin) 著分布更為(wei) 廣泛的高溫和高含冰量凍土問題,而且必須充分考慮全球氣溫升高以及運營期間的人為(wei) 活動、環境變化所形成的地質病害等不良影響。因此,凍土問題是修建青藏鐵路所麵臨(lin) 的最大難關(guan) ,也是確保青藏鐵路工程質量穩定和安全運營最關(guan) 鍵的問題。

圖為(wei) 中鐵西北院清水河樁基試驗場。(資料圖) 中鐵西北科學研究院供圖

在這個(ge) 挑戰“不可能”的過程中,中鐵西北院完成了兩(liang) 項工作:一是以科學研究為(wei) 目的,建起了青藏高原上惟一一個(ge) 全年有人值守的風火山凍土觀測站(海拔4750米),積累了科研大數據;二是以攻克築路難題為(wei) 目的,修建了第一條(長483米)凍土試驗路基,開展了一係列工程試驗。

風火山(又名隆青吉布山),因其山體(ti) 呈紅褐色,十分醒目,好像被烈火焚燒了無數次,故而得名。風火山地區氣候環境極為(wei) 惡劣,年平均氣溫-5~7℃,最低氣溫達-41℃,空氣中氧氣含量隻有平原地區的50%左右,被喻為(wei) “生命禁區”。

圖為(wei) 熱棒技術在青藏鐵路凍土區的應用。(資料圖) 中鐵西北科學研究院供圖

風火山地區集中了修建青藏鐵路“高寒缺氧、生態脆弱、多年凍土”三大世界級科技難題,也被前來考察的國外專(zhuan) 家們(men) 斷言過,“青藏鐵路不可能通過風火山”。

但早在1961年,中鐵西北院的科技人員就在青藏高原多年凍土腹地,建立了我國第一座海拔最高、觀測項目最多、全年值守的高原凍土定位觀測站,也是國內(nei) 最早進行凍土觀測和研究的科研機構,先後開展了區域凍土、凍土力學、熱學、路基、橋涵、房建、給排水、建築材料、生態環保等9個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 領域36個(ge) 科研課題的研究,取得了29項重大科研成果,連續測取了1500萬(wan) 組數據,為(wei) 破解多年凍土這一世界性難題奠定了堅實基礎,為(wei) 決(jue) 策修建青藏鐵路提供了技術支撐。

圖為(wei) 青藏鐵路通車後列車經過中鐵西北院風火山觀測站。(資料圖) 中鐵西北科學研究院供圖

1976年,中鐵西北院科研人員在被稱為(wei) 世界屋脊的青藏高原風火山,修建了第一條(長483米)試驗路基,被稱為(wei) “沒有鋪鋼軌的鐵路”。科研人員采用不同的路基斷麵形式和防護措施,把試驗路基分為(wei) 了23個(ge) 試驗段。包括路堤、路塹、L形柔性擋土牆、試驗涵洞。

同時,科研人員采取了多種防護形式,在邊坡或基底鋪設了草皮、粘土、瀝青膨脹珍珠岩、酚醛樹脂板、加氣混凝土、泡沫塑料、水泥珍珠岩板共七種保溫材料,采用不同的邊坡坡率和防排水措施進行觀察試驗。並提出了厚層地下冰地段路基工程的設計原則、斷麵形式和防護措施,路基工程保溫的防排水措施,進而掌握了凍土路基人為(wei) 上限和凍脹變化規律,取得了厚層地下冰地段路基工程設計和施工經驗。

中鐵西北院已故凍土專(zhuan) 家劉鐵良,在對風火山483米試驗路基的長期觀測和研究的基礎上,總結出了一套在高原凍土地區通過鋪設草皮,植被來保護鐵路路基的辦法,其所運用的數據和計算方法,能準確計算出青藏高原凍土地區路塹邊坡保溫層的最佳厚度,開創性地解決(jue) 了青藏鐵路路基保護問題。他的這一理論成果被國內(nei) 高原凍土學術界稱為(wei) “鐵良公式”。

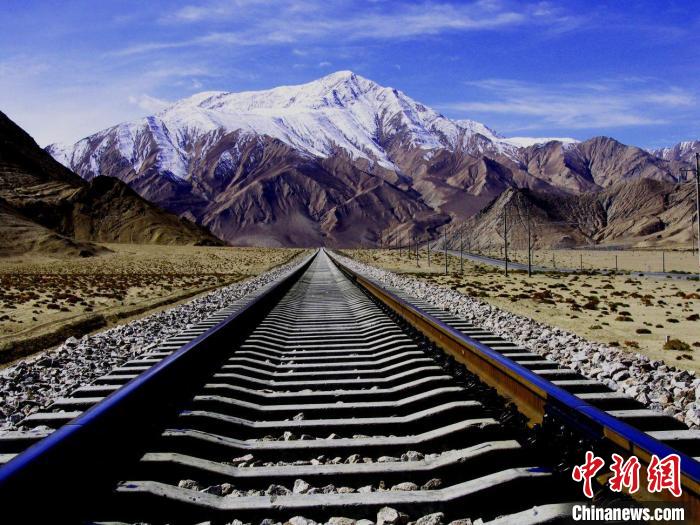

圖為(wei) 青藏鐵路成功穿越凍土區。(資料圖) 中鐵西北科學研究院供圖

“實踐是檢驗真理的唯一標準”。從(cong) 中鐵西北院挑戰凍土“不可能”的任務,反觀這一段青藏鐵路凍土研究的過程,可以說風火山凍土科研基地具有極其重要的地位,它係統地承載了凍土區築路核心關(guan) 鍵技術的機理研究任務,開創性地破解了凍土路基難題,強有力地支撐青藏鐵路成功穿越多年凍土區,實現了青藏鐵路設計時提出的“凍土區行車速度達到100公裏/小時,非凍土區行車速度達到120公裏/小時”的高標準。

如今,風火山凍土科研基地仍然像一座燈塔堅守在青藏高原上,通過在路基埋設物聯網元件,實現了實時、自動、持續測取凍土數據,並將監測數據同步發往格爾木凍土工程試驗室,通過凍土路基預警監測係統軟件分析數據做出判斷或發出預警,從(cong) 而為(wei) 青藏鐵路今後的安全運營保駕護航。

中鐵西北院三代科技工作者薪火相傳(chuan) ,挑戰了世界級的“不可能”,獲得了中組部“全國優(you) 秀基層黨(dang) 組織”,中華全國總工會(hui) 頒發的全國五一勞動獎等殊榮,留下了“以苦為(wei) 榮,勇於(yu) 創新,孜孜以求,獻身科學”的風火山精神。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

我國學者發布近20年青藏高原多年凍土觀測綜合數據集

研究團隊的數據顯示,受全球氣候變暖影響,青藏高原多年凍土發生了顯著退化,表現為地溫升高、活動層厚度增大、多年凍土層厚度變薄、長期被埋藏的地下冰緩慢融化。[詳細] -

“電力天路”青藏聯網工程沿線凍土層十年來保持穩定

日前,在“電力天路”青藏聯網工程年檢期間,國網青海檢修公司運維人員完成凍土區段輸電線路鐵塔數據測量和凍土層監測工作。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信