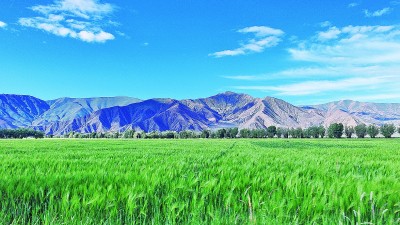

日喀則白朗縣的青稞地。記者劉宇航 攝

阿裏地區改則縣“圓夢新居”居民紮西頓珠展示其發布在短視頻平台的影片。記者劉宇航 攝

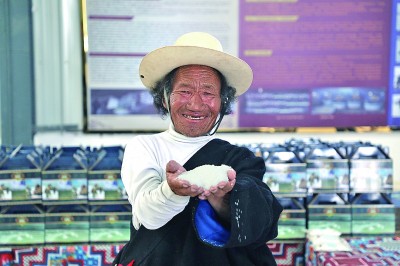

阿裏地區革吉縣鹽湖鄉(xiang) 粗鹽巴加工廠,75歲的布瑪爾捧起新鹽,笑得燦爛。記者劉宇航 攝

【都是一家人 共過好日子】

“是誰帶來遠古的呼喚,是誰留下千年的祈盼。”在平均海拔4000米以上的西藏自治區,悠揚的歌聲伴著記者一行走過阿裏地區和日喀則市的雪山、河流、湖泊、草原、村莊,所到之處,都能看到西藏人民臉上洋溢著的幸福笑容。

新中國成立以來,西藏自治區在祖國大家庭的懷抱中,同呼吸、共命運,攻堅克難、砥礪奮進,短短幾十年取得了前所未有的曆史性成就,創造了跨越千年的人間奇跡。

1.拔窮根、挪窮窩、摘窮帽

由於(yu) 高寒缺氧、條件艱苦,西藏自治區是我國唯一的省級集中連片特殊困難地區。“拔窮根、挪窮窩、摘窮帽”,是西藏人民祖祖輩輩的期盼。

從(cong) 剛搬遷時不會(hui) 用抽水馬桶、太陽能熱水器,到熟練操作縫紉機來賺錢……在阿裏地區噶爾縣獅泉河鎮“康樂(le) 新居”易地扶貧搬遷點,38歲的珠傑從(cong) 牧民轉變為(wei) 一個(ge) “城市人”。告別柴油機發電、河裏打水、露天做飯,珠傑過上了月月拿工資的生活。他家用上了天然氣,學會(hui) 了烹飪蔬菜,一家人覺得“現在做什麽(me) 都特別方便,生活也有了規律”。

今年41歲的彭瓊,孩子去年上了大學,自家土地流轉出去了。在家裏閑不住的她,來到日喀則市桑珠孜區西藏德琴陽光莊園有限公司,當起了園丁。“以前天天泡在地裏,糧食還是不夠吃,現在想買(mai) 什麽(me) 都可以。從(cong) 沒想到能過上這樣的生活,真是幸福得不能再幸福了。”彭瓊說。

如今草場、田地的自由流轉,使人們(men) 不用再被束縛在土地上,奔向大城市成為(wei) 許多年輕人的選擇。而有人走了,就有人回來,現在村裏的年輕麵孔多了起來。在日喀則市謝通門縣一見則喜科技示範園區的生產(chan) 車間裏,24歲的巴桑正麻利地將剛剛采摘的杏鮑菇裝袋、抽氣、密封。這些杏鮑菇將被送上日喀則的餐桌上,而巴桑正是在日喀則幹了三四年廚師後,選擇回到家鄉(xiang) 。“以前家裏窮得很才出去找活幹,現在家門口就能找到工作,父母和孩子就在身邊,這樣的日子比自己在外邊打拚好多了。”同樣選擇回家謀生的小夥(huo) 子普次仁,兩(liang) 口子都在珠峰一見則喜謝雄藏雞養(yang) 殖基地打工。他們(men) 的村子剛剛經曆了易地扶貧搬遷,住進了新房子。

在年輕的司機紮西頓珠眼裏,“隻要肯努力,每天的日子都能過得不一樣。”在阿裏地區改則縣“圓夢新居”易地扶貧搬遷安置點,29歲的紮西頓珠和妻子索南措姆從(cong) 家裏捧出了哈達和酥油茶。搬來這裏之前,他們(men) 是住著土坯房、隻有26隻羊的貧困戶。2016年8月搬遷後,紮西頓珠在家政中心送水、當駕駛員,入股物流中心、農(nong) 貿市場,在家照看孩子的索南措姆則做些手工編織、在村子旁的茶館裏打零工。

如今,紮西頓珠一家早已脫貧。與(yu) 駐村工作隊朝夕相處,紮西頓珠學會(hui) 了網購、點外賣、拍短視頻。他喜歡拍攝一家五口人的生活發到網上,每個(ge) 視頻下的點讚,讓他覺得把快樂(le) 傳(chuan) 遞給別人,是件更快樂(le) 的事。“今年冬天,我想帶全家人去拉薩旅遊,順便看看有沒有更好的致富門路。”紮西頓珠說。

2.以產(chan) 業(ye) 發展帶動當地百姓增收

在阿裏地區革吉縣鹽湖鄉(xiang) ,碧藍的湖麵上布滿了厚厚的結晶體(ti) ,又到了夏季采鹽的時候。75歲的布瑪爾是鹽湖鄉(xiang) 羌麥村粗鹽巴加工廠的老夥(huo) 計了,他笑著說:“今年已經采鹽兩(liang) 次了,共賺了兩(liang) 萬(wan) 餘(yu) 元。”

鹽湖鄉(xiang) 黨(dang) 委副書(shu) 記、鄉(xiang) 長貢覺次仁介紹,鹽湖鄉(xiang) 是傳(chuan) 統的純牧業(ye) 鄉(xiang) 。2018年,當地政府將成立於(yu) 2005年的鹽湖鄉(xiang) 粗鹽巴加工廠確定為(wei) 扶貧產(chan) 業(ye) 項目,對其進行升級改造。目前加工廠已成為(wei) 一個(ge) 集采鹽、儲(chu) 存、加工、包裝、銷售於(yu) 一體(ti) 的全產(chan) 業(ye) 鏈企業(ye) 。2019年,粗鹽巴加工廠售鹽650噸,帶動132名貧困群眾(zhong) 就業(ye) 增收17.6萬(wan) 元。

產(chan) 業(ye) 扶貧,是增強貧困地區造血功能、幫助群眾(zhong) 就地就業(ye) 的長遠之計。年楚河畔,上百扇水磨隨著潺潺的流水“翩翩起舞”。西藏白朗縣康桑農(nong) 產(chan) 品發展有限公司總經理紮西頓珠告訴記者,用這種傳(chuan) 統方式磨出來的青稞粉色澤均勻、清香撲鼻、口感純正,加工出來的糌粑口感很好,很受當地民眾(zhong) 喜愛。身為(wei) 90後的紮西頓珠2012年從(cong) 北京交通大學畢業(ye) ,回到故鄉(xiang) 日喀則市白朗縣嘎東(dong) 鎮貴熱村創業(ye) ,鑽研起了青稞。

為(wei) 了帶領更多村民增收致富,在產(chan) 業(ye) 化經營模式上,紮西頓珠遵循“公司+合作社+農(nong) 戶”的理念,同時,他將目標瞄準青稞深加工領域——通過引進技術和設備,推出真空包裝的糌粑,利潤得到大幅提高;聯合西藏自治區農(nong) 牧科學院,研發出青稞曲奇餅幹產(chan) 品,青稞蛋糕、青稞醋等新產(chan) 品也在陸續研發中。目前,當地有87人在公司實現穩定就業(ye) ,月均收入保持在5500元以上。

思路一變天地寬。在阿裏地區東(dong) 南部,有一個(ge) 平均海拔在4700米以上的縣,從(cong) 前因海拔高、環境惡劣,縣裏與(yu) 外界溝通十分困難。近年來,西藏阿裏措勤縣開展電子商務進農(nong) 村綜合示範工作,通過電子商務平台、線下體(ti) 驗店、展銷會(hui) 等方式促進牧民經濟收入增長,成效顯著。“截至2019年年底,措勤縣實現3100餘(yu) 萬(wan) 元的銷售額。其中,畜產(chan) 品銷售額高達2500餘(yu) 萬(wan) 元,金紫絨羊絨製品、藏雪雞護膚品、手工藝品等特色產(chan) 品銷售額達600餘(yu) 萬(wan) 元,切實為(wei) 牧民群眾(zhong) 實現了增收。”措勤縣商務局局長普布紮西說。

3.脫貧攻堅與(yu) 環境保護並行前進

在阿裏地區噶爾縣,路邊拇指粗的行道樹,透出翠翠的綠。種樹,占據了阿裏人生活中的很大一部分。平均海拔在4500米以上,年降水量僅(jin) 有50~100毫米,氣溫低、輻射強、溫差大,幹旱、大風、冰雹、霜凍、雪災不時“光臨(lin) ”。在當地人眼中,“樹比人還難養(yang) 活”。但就是在這樣的環境下,他們(men) 堅持了下來。

如今,獅泉河城鎮綠化工程種植苗木16.51萬(wan) 株,獅泉河盆地生物防沙治沙工程累計完成工程造林5.3萬(wan) 畝(mu) ,種樹885萬(wan) 株,種草6100畝(mu) ,破除了阿裏“種不了樹、種不活樹”的傳(chuan) 統觀念。毛頭柳、班公柳、榆樹、國槐……一棵棵樹紮下根來,城市綠了起來。

撒歡的藏野驢、遊蕩的野犛牛、奔跑的藏羚羊……如今在317國道,隨處可見。

“從(cong) 前金絲(si) 野犛牛隻是傳(chuan) 說,現在越來越多的人都能拿手機拍到它們(men) ”“那時野生動物看到牧民都被嚇跑,現在一點也不怕人”……在羌塘國家級自然保護區,管護隊員對野生動物如數家珍。

羌塘無人區平均海拔4700米以上,常年氣候寒冷,平均風力7~8級,環境極其惡劣,而管護隊員們(men) 除了一年15天休假外,其餘(yu) 時間都在駐站工作,檢測、觀察、救治野生動物,巡護保護區,防治非法穿越。“當管護員又苦又累錢又少,很多親(qin) 戚朋友勸我換個(ge) 工作。”羌塘自然保護區紮布站站長達瓊說,“作為(wei) 一個(ge) 土生土長的紮布人,既然黨(dang) 和政府相信我能幹好,大家還選我當站長,我就一定帶領大家把工作幹好、把保護區照顧好。”

行至日喀則,但見加工廠房多了,路上遊人的車流密集,環保壓力並不令人擔憂。珠峰腳下,更多的村民主動報名成為(wei) 垃圾管理員。截至2019年,西藏已經累計投入117億(yi) 元構築國家生態安全屏障,國新辦2019年8月發布的《青藏高原生態文明建設狀況》白皮書(shu) 指出,青藏高原地區仍然是地球上最潔淨的區域之一。

“大力引進產(chan) 業(ye) 、發展旅遊,環境承載力是首要考慮的因素之一。”日喀則市生態環境局黨(dang) 組書(shu) 記巴桑次仁告訴記者,在日喀則,脫貧攻堅與(yu) 汙染防治一貫都是並行前進的。巴桑次仁感慨:“有這樣的綠色發展,西藏的明天,怎能不令人期待。”

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。