今年79歲的克鬆社區居民洛桑卓瑪,每當走到社區門樓時,總會(hui) 駐足仰望刻在門樓上那行字——“西藏民主改革第一村·克鬆”。觸景生情,老人的思緒常常被拉回至60多年前。

“舊西藏的克鬆莊園門口,一年四季都懸掛著一根象征農(nong) 奴主司法特權的法杖,這代表著克鬆比其他莊園更加黑暗和殘酷。克鬆的農(nong) 奴生活在水深火熱之中。”洛桑卓瑪哽咽道。

1959年,具有劃時代意義(yi) 的西藏民主改革從(cong) 當年的克鬆村拉開序幕,“西藏第一個(ge) 農(nong) 協會(hui) ”“西藏第一個(ge) 農(nong) 村黨(dang) 支部”相繼在這裏成立,農(nong) 奴翻身做主人,開始了嶄新生活。

如今,昔日農(nong) 奴眼裏的“人間地獄”已換了人間,寬闊的街道,雕梁畫棟的藏式民居,步履匆匆卻滿臉祥和的居民,都展示著克鬆——這個(ge) 民主改革最前沿村莊的巨變與(yu) 希望。

——血淚的控訴

走進西藏山南市乃東(dong) 區克鬆社區的陳列館,逼真還原的農(nong) 奴居住的窩棚、寒光凜凜的刑具、陰森的囚籠等實物和場景,濃縮了封建農(nong) 奴製時代農(nong) 奴生活的情景,令人毛骨悚然。

62年前的克鬆是舊西藏大奴隸主索康·旺青格勒的莊園。一個(ge) 莊園,302個(ge) “會(hui) 說話的工具”(農(nong) 奴)每天承受著沉重的差役,成年累月地辛勤勞動,換來的卻是衣不蔽體(ti) 、食不果腹和狠辣毒打。

78歲的原克鬆村黨(dang) 支部書(shu) 記索朗頓珠說,克鬆莊園裏的殘忍比掛在館裏的照片、實物要嚴(yan) 重得多,那時農(nong) 奴遭受的苦就像天上的星星一樣,多得數不清!

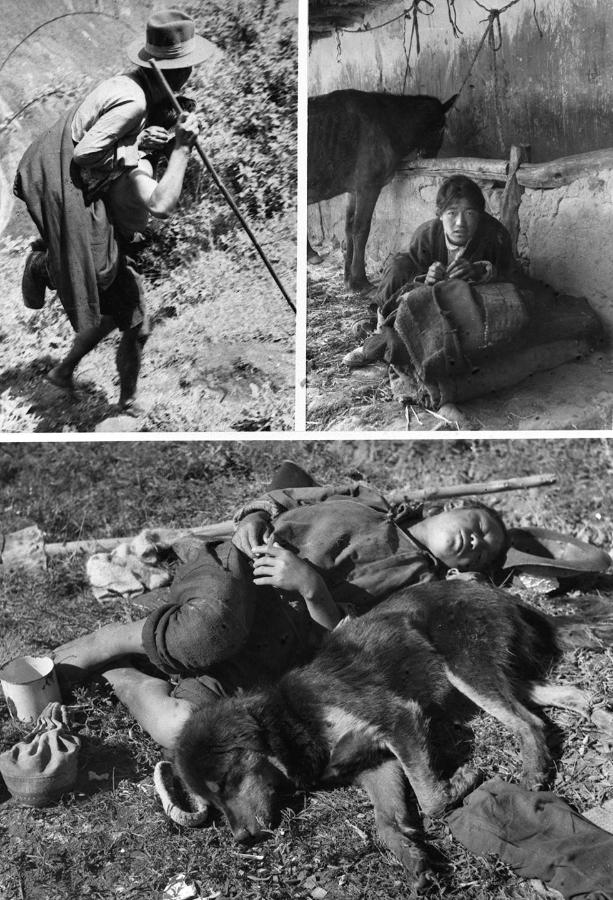

上圖左:西藏農(nong) 奴製度下的“人背人”(即農(nong) 奴像牲畜一樣背馱著農(nong) 奴主)差役。上圖右:和牲口同住的農(nong) 奴。下圖:農(nong) 奴益西欽沛服勞役後與(yu) 犬同眠。(新華社發)

1968年,克鬆人根據克鬆莊園真實發生的故事,自編自導了舞台劇《農(nong) 奴淚》,劇中赤列多吉一家被農(nong) 奴主無情蹂躪的悲慘遭遇,把舊西藏的黑暗展現得淋漓盡致。

“奴隸赤列多吉饑餓難耐,與(yu) 狗搶食,被管家毒打。他奮起抗爭(zheng) ,結果遭受酷刑而慘死。妻子嘎多精神失常,兒(er) 子達瓦和薩波伺機為(wei) 父報仇,最終也被農(nong) 奴主折磨致死……”這是《農(nong) 奴淚》中的一段情節。

20世紀六七十年代,這部家喻戶曉的舞台劇在西藏多地演出,常常引得觀眾(zhong) 失聲痛哭。

半個(ge) 多世紀以來,《農(nong) 奴淚》被一代代克鬆人搬上舞台,控訴著殘酷的農(nong) 奴製度下西藏人民的血淚。

——偉(wei) 大的變革

1959年3月28日,中央政府發布命令,解散西藏地方政府,施行民主改革,徹底廢除“政教合一”的封建農(nong) 奴製。

此時,正在西南民族學院上學的丹巴見參主動要求回藏參加平息叛亂(luan) ,投入到社會(hui) 調查工作中。在克鬆,他深切感受到群眾(zhong) 極端貧困的生活和高漲的反壓迫情緒。他在調查報告中這樣寫(xie) 道:“克鬆的人民早已無法忍受農(nong) 奴主的剝削和壓迫了,這裏可以成為(wei) 認識舊西藏農(nong) 奴製本質的活教材,成為(wei) 教育全西藏廣大翻身農(nong) 奴的基地……”

最終,中共西藏工委綜合考慮了曆史和現實的因素,決(jue) 定在克鬆村進行民主改革試點。

1959年6月6日,在中國共產(chan) 黨(dang) 的領導下,克鬆村302名衣衫襤褸的農(nong) 奴第一次舉(ju) 起雙手,行使他們(men) 翻身作主的權利,選出西藏第一個(ge) 農(nong) 民協會(hui) 籌委會(hui) 。7月5日,農(nong) 協會(hui) 正式成立,隨後村民分得了祖祖輩輩盼望的土地。

當選農(nong) 協會(hui) 主任的尼瑪次仁,站在一張滿是油泥的小桌上高聲向群眾(zhong) 講道:“鄉(xiang) 親(qin) 們(men) !過去,農(nong) 奴主坐在桌子上麵,把我們(men) 踩在下麵。今天,共產(chan) 黨(dang) 幫助我們(men) 解放了,我們(men) 從(cong) 此站起來了!”

民主改革廢除了封建土地所有製,占當時總人口95%以上的農(nong) 奴和奴隸從(cong) 此擁有了真正意義(yi) 上的人身自由,第一次分得了屬於(yu) 自己的土地和其他生產(chan) 資料。

同年12月,西藏第一個(ge) 農(nong) 村基層黨(dang) 支部在克鬆村成立。尼瑪次仁、白瑪頓珠、索朗頓珠的父親(qin) 阿旺等5位村民成為(wei) 首批黨(dang) 員。

在黨(dang) 支部和黨(dang) 員的帶領下,克鬆人熱情高漲地投入到生產(chan) 建設中,他們(men) 種田地、修水渠、辦夜校……終於(yu) 做了這片土地的主人。20世紀六七十年代,克鬆成為(wei) 乃東(dong) 縣上交愛國公糧最多的村。

索朗頓珠見證了克鬆日新月異的變化,他回憶道:“克鬆的共產(chan) 黨(dang) 員在各個(ge) 曆史時期始終走在群眾(zhong) 的前麵。”

20世紀80年代,克鬆利用距離城市較近的區位優(you) 勢,發展起城郊型經濟。農(nong) 奴的後代土多買(mai) 了村裏的第一台東(dong) 風卡車,成為(wei) 村裏第一個(ge) 萬(wan) 元戶;達瓦次仁興(xing) 辦了遠近聞名的粉條廠,帶動鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 共同增收,改革開放釋放出高原農(nong) 民的發展活力。

——遠大的前程

3月的雅礱河穀,春回大地。

16日,克鬆社區迎來了一年一度的春耕盛典,200餘(yu) 名群眾(zhong) 盛裝出席。在一片歡呼雀躍中,16台農(nong) 機發出隆隆的轟鳴聲,依次向土地進發,平整的土地逐漸被犁出一道道深深的壟溝,播下了青稞種子。

“春耕在西藏農(nong) 民的眼中,是一年之中最為(wei) 隆重的農(nong) 事活動。”73歲的多吉說,現在,農(nong) 業(ye) 機械化普及,農(nong) 民再也不用親(qin) 自耕地了,外出務工人員越來越多,但每年春耕儀(yi) 式還是能吸引很多人回來參加。

2020年,克鬆社區采取群眾(zhong) 自願,把83.5畝(mu) 土地流轉給西藏自治區供銷社下屬企業(ye) ,用來種植蔬菜。土地流轉後,社區445名勞動力中七成外出務工。同時,土地流轉費、田間勞務費和土地托管分紅三項收入,讓百姓得到了實惠。居民洛桑旺久家去年流轉了6畝(mu) 土地,有了空閑的他開始在市區跑出租,去年僅(jin) 這項收入就達10多萬(wan) 元。

克鬆社區目前黨(dang) 員隊伍發展到12個(ge) 支部、168名黨(dang) 員,成為(wei) 建設小康社會(hui) 的堅強戰鬥堡壘。

“今年,我們(men) 準備再流轉140畝(mu) 地。”剛剛當選克鬆社區黨(dang) 委書(shu) 記的剛組告訴記者,曾經被農(nong) 民視為(wei) “命根子”的土地,如今變成鄉(xiang) 村振興(xing) 的“活資產(chan) ”。

從(cong) 舊社會(hui) 為(wei) 奴隸主耕作,到改革開放後的土地承包,再到如今的土地流轉,克鬆每一次的土地改革都釋放了生產(chan) 力,提高了勞動生產(chan) 效益。

2月9日,領到分紅的克鬆社區居民興(xing) 高采烈。(新華社記者普布紮西攝)

黨(dang) 的十八大以來,國家在克鬆投資近4000萬(wan) 元,啟動“生態文明小康示範點”建設,整修排水、照明、綠化係統,修建便民服務中心、農(nong) 家書(shu) 屋等,人居環境煥然一新。2017年,克鬆社區所有貧困戶實現脫貧,2020年,社區人均年收入達到2.5萬(wan) 元,居民生產(chan) 生活條件實現新的飛躍。

“隨著國家實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略,克鬆準備發展旅遊產(chan) 業(ye) ,利用交通便利、紅色文化以及集體(ti) 經濟的優(you) 勢,打造集餐飲、住宿、休閑為(wei) 一體(ti) 的田園旅遊產(chan) 業(ye) ,進一步拓寬群眾(zhong) 增收渠道。”剛組躊躇滿誌。

就讀於(yu) 浙江大學的白瑪德慶,對家鄉(xiang) 巨大變化感慨萬(wan) 千:“克鬆這片紅色的土地發生了翻天覆地的變化,我很驕傲。 我也在積極申請入黨(dang) ,爭(zheng) 取學成歸來為(wei) 家鄉(xiang) 將來的發展貢獻自己的力量。”

文字記者:羅布次仁、王澤昊

視頻記者:孫陽、洛卓嘉措

海報設計:旦增努布

編輯:王薇

新華社國內(nei) 部、新華社西藏分社聯合出品

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。