元代刻本《量理寶藏》是西藏自治區圖書(shu) 館的鎮館之寶,這部極其珍貴的因明學藏文古籍曾一度“沉睡”在庫房中。現而今,讀者通過西藏自治區圖書(shu) 館網、西藏數字網便可輕鬆查閱、檢索這部著作。

原本束之高閣的珍貴藏文古籍如今能與(yu) 讀者“親(qin) 密接觸”,這得益於(yu) 西藏自治區圖書(shu) 館近年來開展的藏文古籍數字化工作。在世界讀書(shu) 日來臨(lin) 之際,中新社記者就此專(zhuan) 訪了西藏自治區圖書(shu) 館副館長、西藏自治區古籍保護中心相關(guan) 負責人邊巴次仁。

圖為(wei) 西藏自治區圖書(shu) 館副館長、西藏自治區古籍保護中心相關(guan) 負責人邊巴次仁。受訪者供圖

邊巴次仁介紹,西藏圖書(shu) 館館藏藏文古籍達1.5萬(wan) 餘(yu) 函,其中善本有3500餘(yu) 函。時代早至12世紀,包含元代的內(nei) 地刻本、西藏後宏期的各類寫(xie) 本及伏藏文獻、也有傳(chuan) 世極少的善本、孤本。而在整個(ge) 西藏自治區,藏文古籍廣泛分布、數量巨大,具有極高的學術研究價(jia) 值和珍貴的曆史文物價(jia) 值。

“很多古籍流傳(chuan) 了上千年,紙張材質已到壽命極限,甚至一觸即碎。若再晚幾年來開展數字化工作就為(wei) 時已晚。”邊巴次仁一語道出藏文古籍數字化工作的緊迫性。他介紹,在長達十餘(yu) 年的古籍普查工作中,專(zhuan) 家們(men) 發現了大量年代已久、瀕臨(lin) 滅絕的珍貴藏文古籍文獻,數字化是目前對這些古籍最佳的保護方式。

時不我待。西藏自治區古籍保護中心於(yu) 2019年正式開展藏文古籍數字化項目。這項浩大的工程以“時間”為(wei) 對手,以OCR文字識別技術為(wei) 主要“武器”。然而,盡管漢文古籍數字化技術已經成熟,但藏文古籍數字化工作仍有許多技術難關(guan) 尚待攻克。

“藏文古籍很多都是寫(xie) 本,字體(ti) 多樣;加之古籍曆時久遠,很多文字褪色、模糊不清,致使目前計算機的識別率較低。”邊巴次仁說,這就需要根據識別結果進行大量的人工錄入和校對工作。

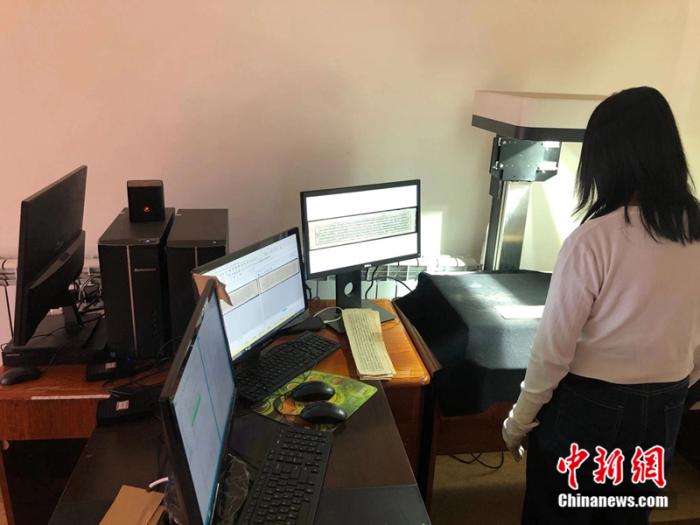

圖為(wei) 工作人員在藏文古籍數字化掃描工作室開展工作。受訪者供圖

“這是目前花費時間最長,難度最大的工作”,邊巴次仁介紹,從(cong) 事這項工作必須要對藏文古籍文獻的版本、內(nei) 容等知識有深厚的修養(yang) 。專(zhuan) 家們(men) 經過仔細研究考證,對文本進行多次校對和驗收,以此確保數據庫的準確率。

盡管目前仍是“摸著石頭過河”,西藏自治區古籍保護中心向前邁出的每一步都很堅實。自數字化工作開展以來,目前已完成了首批162函、24126葉藏文文獻的數字化工作。這其中,50函古籍已經通過西藏自治區圖書(shu) 館網、西藏數字網發布,餘(yu) 下部分也將於(yu) 近期與(yu) 讀者“見麵”。這項工作也為(wei) 藏文古籍數字化工作確立了標準和規範。

古籍數字化的成果解決(jue) 了長期以來古籍“藏”與(yu) “閱”的矛盾,為(wei) 讀者帶來極大便利。“研究者查找某項內(nei) 容,若是翻閱古籍原件可能要耗費數月時間,但通過互聯網平台,隻需在搜索窗口輸入關(guan) 鍵字,幾秒鍾便可把數據庫中的相關(guan) 內(nei) 容全部查找出來。”邊巴次仁說,讀者既可便捷地檢索、下載古籍文本,也可通過圖片看到古籍原貌,提高了學術研究的效率。

邊巴次仁介紹,西藏自治區古籍保護中心製定了詳細的長期規劃,從(cong) 西藏自治區圖書(shu) 館館藏珍貴藏文古籍文獻開始,逐步把數字化項目擴大到整個(ge) 西藏自治區。

“那些極其珍貴、亟待保護的藏文古籍將優(you) 先進行數字化工作,逐步建立起龐大的數據庫。”邊巴次仁說:“數字化真正讓古籍裏的文字活起來了,這項工作我們(men) 會(hui) 持續進行下去。”

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。