西藏:擦亮非遺這張高原特色“文化名片”

西藏是文化資源大區,包括民間文學、傳(chuan) 統舞蹈、傳(chuan) 統戲劇、傳(chuan) 統美術等在內(nei) 的非物質文化遺產(chan) ,底蘊深厚、曆史悠久、形態多樣,是中華民族優(you) 秀傳(chuan) 統文化寶庫中一朵絢麗(li) 的奇葩。

習(xi) 近平總書(shu) 記在黨(dang) 的十九大報告中強調,文化是一個(ge) 國家、一個(ge) 民族的靈魂。文化興(xing) 國運興(xing) ,文化強民族強。沒有高度的文化自信,沒有文化的繁榮興(xing) 盛,就沒有中華民族偉(wei) 大複興(xing) 。《中華人民共和國國民經濟和社會(hui) 發展第十四個(ge) 五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出,強化重要文化和自然遺產(chan) 、非物質文化遺產(chan) 係統性保護,推動中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化創造性轉化、創新性發展。

西藏啟動非物質文化遺產(chan) 保護工作以來,緊緊圍繞加快建設“重要的中華民族特色文化保護地”的目標,不斷激活非物質文化遺產(chan) 資源,使古老文化在傳(chuan) 承創新中煥發出澎湃活力,藏戲、格薩爾、藏醫藥、唐卡等一大批曾經散落高原的民間文化瑰寶,正凝聚成一股自信、自強的昂揚力量,成為(wei) 高原敞開懷抱走向世界的一張張亮麗(li) 文化名片。

從(cong) 傳(chuan) 承人到傳(chuan) 承人群 活態傳(chuan) 承邁入新時代

“這次展覽的一大亮點,是作品設計新穎、技法相當成熟,其中不少作品出自80後甚至90後青年作者之手。”

2021年3月30日起,為(wei) 期一個(ge) 月的“沃塘瑰寶—拉薩市非物質文化遺產(chan) 代表性項目展”在拉薩市柳梧新區西藏犛牛博物館開展,這次展出包括藏文書(shu) 法、唐卡、木雕製作等169件作品,涉及20餘(yu) 種非遺項目。

“大批年輕人成長起來,讓我看到了非遺傳(chuan) 承的光明前景。”國家級非物質文化遺產(chan) 唐卡勉唐派傳(chuan) 承人、西藏大學藝術學院首位教授和碩士研究生導師丹巴繞旦說,“我是1959年前從(cong) 事唐卡繪畫至今的3位畫師之一,而目前全自治區能獨立完成作品的唐卡畫師有1000多位,其中20多歲到30多歲的年輕一代畫師成為(wei) 人數最多,且作品也很豐(feng) 富的骨幹群體(ti) 。”

為(wei) 壯大傳(chuan) 承人隊伍,示範帶動相關(guan) 項目活態傳(chuan) 承和有效保護,西藏用10年時間,基本建立健全了四級非物質文化遺產(chan) 傳(chuan) 承人名錄體(ti) 係,藏戲、格薩爾、藏醫藥浴法3個(ge) 代表性項目入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產(chan) 代表作名錄,89項、96人入列國家級非物質文化遺產(chan) 代表性名錄和傳(chuan) 承人,460項、522人入列自治區級代表性名錄和傳(chuan) 承人,2030項、1050人入選市縣級名錄。

“傳(chuan) 承人隊伍建設是非遺保護與(yu) 傳(chuan) 承的核心,隻有擁有了一批穩定的傳(chuan) 承人隊伍,非遺保護工作才有了支點。”西藏自治區文化廳二級巡視員吉吉說。

截至目前,中央財政已累計投入1.7億(yi) 多元用於(yu) 非遺代表性項目保護、代表性傳(chuan) 承人記錄工程、傳(chuan) 承人群普及培訓及扶持傳(chuan) 承人開展傳(chuan) 習(xi) 活動等。西藏財政投入4753.9萬(wan) 元,加大了對傳(chuan) 承人群的扶持力度,先後命名159個(ge) 自治區非遺傳(chuan) 習(xi) 基地,16個(ge) 生產(chan) 性保護基地,8個(ge) 自治區非遺特色縣鄉(xiang) 村。同時,積極落實“中國非遺傳(chuan) 承人群研修研習(xi) 培訓計劃”相關(guan) 要求,舉(ju) 辦唐卡、傳(chuan) 統雕塑及藏戲傳(chuan) 承人群普及培訓班9期,累計培訓306人。這一係列舉(ju) 措進一步拓寬了非遺活態傳(chuan) 承新路子,為(wei) 更多包括普通從(cong) 業(ye) 者在內(nei) 的新一代傳(chuan) 承人群創造更好的成長條件。

“從(cong) 傳(chuan) 承人到傳(chuan) 承人群社會(hui) 化的培養(yang) ,西藏非遺活態傳(chuan) 承邁入了新的時代。”吉吉說。

數字化保護傳(chuan) 承讓非遺“活”在更廣闊的舞台

“截至2020年年底,隨著傳(chuan) 統藏戲《文成公主》實現數字化、舞台化,自2013年啟動的西藏傳(chuan) 統八大藏戲數字化舞台化工程已順利完成了6部劇。”西藏自治區藏劇團團長邊點旺久表示,傳(chuan) 統藏戲廣場化的演出形式不利於(yu) 藏戲藝術的傳(chuan) 承發展,數字化、舞台化不僅(jin) 僅(jin) 利用現代化的聲光電等技術,為(wei) 觀眾(zhong) 帶來了更好的觀賞體(ti) 驗,還通過互聯網、雲(yun) 共享為(wei) 藏戲的傳(chuan) 播提供了方便快捷的途徑。

藏戲曆史悠久,約起源於(yu) 600多年前,是一門集歌舞、表演、說唱、文學於(yu) 一體(ti) 的綜合藝術。藏戲有白麵具戲、藍麵具戲之分。藍麵具戲在流傳(chuan) 過程中因地域不同形成了覺木隆藏戲、迥巴藏戲、香巴藏戲、江嘎爾藏戲等四大流派和八大經典劇目。

西藏非遺數字化保護工作涵蓋傳(chuan) 統音樂(le) 、舞蹈、技藝等10個(ge) 種類,主要針對傳(chuan) 承人及其項目,通過先進技術分類整理後,全方位展示其“基因”信息,立體(ti) 記錄和再現其原生態風貌。非遺數字化保護不斷推進,有效解決(jue) 了“人走藝亡”“人亡歌歇”的難題。目前,西藏國家級和自治區級非遺傳(chuan) 承人普查建檔和數字化保護工作基本完成,大批傳(chuan) 承人的圖文、音視頻等全媒體(ti) 資料陸續納入統一的數據庫。

昌都是康巴文化腹地,康巴文化作為(wei) 藏文化的重要組成部分,彰顯著康巴藏族果敢豪放的個(ge) 性特征與(yu) 多元文化複合的地域特色。昌都市文化局黨(dang) 組書(shu) 記德嘎旺姆說,作為(wei) 國家首批非遺數字化保護試點中唯一的少數民族試點地市,昌都已完成對芒康弦子、丁青熱巴、芒康鹽井古鹽製作技藝等8項國家級非遺的數字化整理、收集、記錄工作,實現了古老文化與(yu) 技藝的現代化技術保護,數字化成果登上了全國非遺數字化保護管理共享平台。

截至目前,西藏已實施35名國家級、自治區級代表性傳(chuan) 承人的記錄工程,首個(ge) 格薩爾王多媒體(ti) 資源庫建成並投入使用,完成了30種傳(chuan) 統舞蹈、藏戲、藏醫藥文化等非遺數字化工作。

“做好數字化保護工作,將有助於(yu) 延續非遺曆史文脈,確保民族優(you) 秀文化遺產(chan) 永世長存。”吉吉說,目前西藏已進入利用多媒體(ti) 互動展示、互聯網、大數據等現代技術手段,以數字化和交互性的創新服務方式傳(chuan) 承保護非遺的新階段,讓非遺“活”在了更廣闊舞台上。

“非遺+”,古老文化遺產(chan) 煥發新生機

不久前結束的林芝市“桃花節”,帶動了當地旅遊持續升溫。在國家5A級景區巴鬆錯景區,如織的遊人白天飽覽“東(dong) 方瑞士”的旖旎風光後,晚上還能欣賞和參與(yu) 藏族農(nong) 牧民群眾(zhong) 在篝火旁的“鍋莊”“箭舞”表演。

“西藏有豐(feng) 富的旅遊資源,2020年全自治區共接待遊客3500多萬(wan) 人次,推動非遺與(yu) 旅遊的融合發展,有助於(yu) 傳(chuan) 播獨特的非遺文化,給古老的非遺帶來了新的發展機遇。”西藏自治區文化廳廳長晉美旺措說。

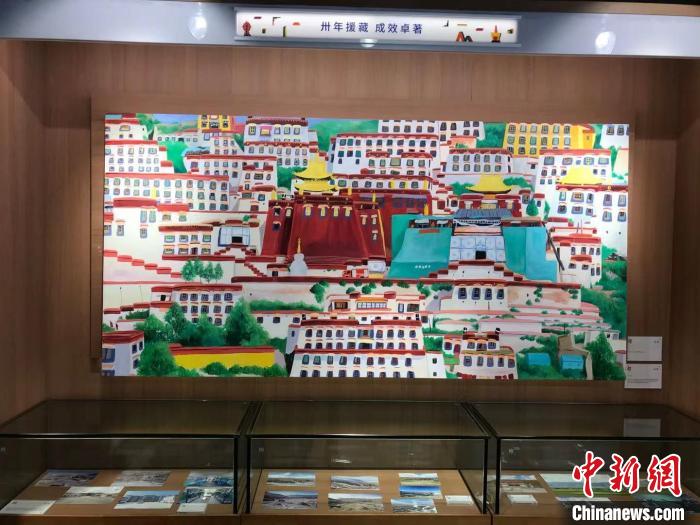

2021年年初,西藏非遺博物館首次對外免費開放參觀,同時,西藏文化旅遊創意園區首屆藝展節也在該博物館內(nei) 拉開帷幕,吸引了來自全國各地的文創人員及遊客觀展。展覽分為(wei) 西藏非遺博物館首展、百幅唐卡展、先鋒劇目、文創品大賽、創意集市、傳(chuan) 承人聯誼會(hui) 、招商推介及區塊鏈技術拍賣會(hui) 8大主題,旨在培育、發展及激活文化和旅遊園區市場。

“非遺+旅遊”“非遺+生態”“非遺+扶貧”……近年來,西藏文化部門不斷探索非遺文化的創造性轉化和創新性發展,越來越多的非遺文化開始尋找傳(chuan) 統文化和現代生活的接入點。

在藏香故裏拉薩市尼木縣,當地通過設立非遺扶貧就業(ye) 工坊、開發藏香主題旅遊景點、景區,以旅遊業(ye) 帶動藏香產(chan) 業(ye) 發展。吞達村藏香製作技藝的傳(chuan) 承人次仁多吉,就把自家的藏香製作工坊打造成了一個(ge) 旅遊景點,既吸引不少遊客前來參觀,也給自己生產(chan) 的藏香打開了銷路。來自浙江杭州的遊客錢女士說:“親(qin) 身體(ti) 驗藏香的製作過程,讓我近距離感受到了西藏文化的獨特魅力,非常有意義(yi) 。”

西藏自治區區級非遺項目中,包括藏香在內(nei) 的傳(chuan) 統工藝類有201項,其中16項入選《第一批國家傳(chuan) 統工藝振興(xing) 目錄》。截至2020年10月,全區共設立非遺扶貧工坊108家。其中,在2020非遺與(yu) 旅遊融合發展優(you) 秀實踐案例評選中,“拉薩市尼木縣吞達村非遺扶貧工坊”從(cong) 全國179個(ge) 案例中脫穎而出,成功入選優(you) 秀實踐案例。

“非遺扶貧就業(ye) 工坊的設立是‘非遺+’的一個(ge) 探索,從(cong) 脫貧攻堅到鄉(xiang) 村振興(xing) ,今後要做的工作還有很多。”晉美旺措說,下一步,我們(men) 將以文化為(wei) 底色,以創意為(wei) 線條,融合現代科技,實現“非遺+旅遊”等跨界合作與(yu) 融合發展,讓更多的非遺元素進入當代人的生活,最終使非遺文化實現在傳(chuan) 承中創新、在創新中發展,把非遺這張高原特色文化名片越擦越亮。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

【文化遺產】拉孜縣非物質文化遺產調查取得豐收成果

黨的十八大以來,以習近平同誌為核心的黨中央,高度重視文化遺產的曆史意義與作用,將其作為新時期治國理政新理念新思想新戰略的組成部分。階段非遺調查曆時15天,邀請了自治區級非遺方麵專家和相關團隊對深入我縣11個鄉(鎮)、...[詳細] -

“高原靈感——當代西藏藝術展”在上海開幕

4月30日,“高原靈感——當代西藏藝術展”暨紀念西藏和平解放70周年文旅產業成果展在上海香港三聯書店開幕。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信