1979年,孩子才4個(ge) 月的他主動報名,前往西藏工作。從(cong) 海河之濱到藏東(dong) 小城,近三千公裏的路程,他走了七八天,顛簸與(yu) 頭痛為(wei) 伴。

2001年,青藏鐵路二期工程即將開工建設的消息傳(chuan) 遍全國。當時每月工資不過兩(liang) 千多元的他擠出了1118元,在匯款單上寫(xie) 下“祝鐵路早日修到西藏去”。這張沒有留下姓名的匯款單,也是青藏鐵路建設總指揮部當年收到的第一筆匯款。

2021年,已是古稀之年的他第20次進藏,手中握著藥瓶,心裏牽掛的卻是當地孩子們(men) 怎麽(me) 用上熱水……

尋訪

北京,中國照片檔案館。

浩如煙海的館藏當中,有這樣一張平凡無奇的照片。它是新華社記者在20年前拍攝的一張從(cong) 天津發出的匯款單,匯款人署名為(wei) “七九年援藏幹部”。

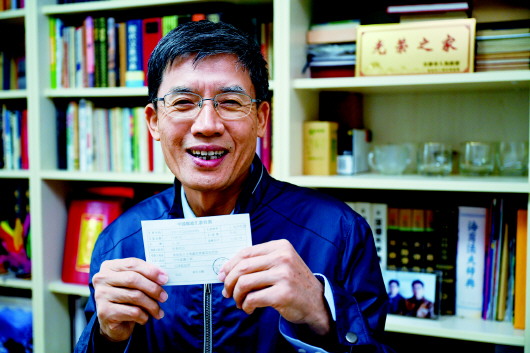

4月22日,李純民在天津家中展示2002年向青藏鐵路建設捐款的匯款單存根。記者劉金海、黃臻攝

經記者回憶,這張金額為(wei) 1118元的匯款單,正好與(yu) 計劃開工建設的總長度(1118公裏)數額相同。

“七九年援藏幹部”是誰?他為(wei) 什麽(me) 要匯出這樣一張匯款單?

1979年在援藏工作曆史上是十分重要的一年。三千多名幹部紛紛從(cong) 五湖四海奔赴雪域高原,走上了新的工作崗位。如今,這些幹部都已經過了退休年齡,人又分散在全國各地。這位“七九年援藏幹部”如今又身處何方?

順著當年天津援藏幹部的曆史檔案搜尋,一位熟悉情況的人告訴記者:“給西藏捐款的事情可以去問天航局的李書(shu) 記,他是七九年的‘老西藏’。”

李書(shu) 記,全名李純民,退休前就職於(yu) 中交天津航道局(簡稱“天航局”)。當這位微信名為(wei) “夢回藏東(dong) ”,已經70歲的老人看到匯款單的照片時,笑了:“這是我的字跡,我每年都給青藏鐵路建設指揮部捐款,直到2006年建成通車,之前沒和其他人說過。”

2001年,青藏鐵路格爾木至拉薩段即將開工建設的消息讓李純民激動不已,攢了1118元捐給位於(yu) 青海省格爾木市的青藏鐵路建設總指揮部,“以盡自己綿薄之力”。

從(cong) 2001年匯出第一張匯款單開始,到2006年青藏鐵路建成通車,李純民每年都向青藏鐵路建設指揮部捐款。金額根據計劃開工建設的長度到實際開工建設的長度進行調整。每次都有祝語,每次都沒留下真實姓名。

情牽

類烏(wu) 齊,藏語裏的“大山”,位於(yu) 西藏東(dong) 北部,平均海拔約4500米。

1979年,李純民響應國家支援西藏的號召,前往距離天津近3000公裏以外的西藏昌都類烏(wu) 齊縣工作。

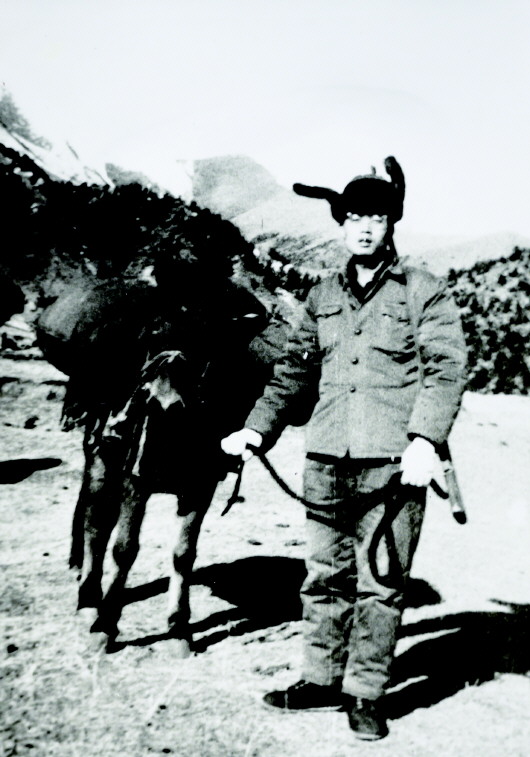

1981年春季,李純民在西藏昌都類烏(wu) 齊縣下鄉(xiang) 工作途中(翻拍資料圖)。

“那時候一去就要五年,戶口要遷到西藏。慶幸的是父母和愛人的支持,尤其是我的父親(qin) ,一名老黨(dang) 員,認為(wei) 祖國哪裏需要,我們(men) 就應該去哪裏。”

當時李純民的孩子出生僅(jin) 4個(ge) 月,妻子崔偉(wei) 民知道類烏(wu) 齊海拔高,擔心他身體(ti) 吃不消,但思前想後,還是選擇了支持:“我們(men) 天航局的女職工以前很多都是船員家屬,習(xi) 慣了丈夫不在家,且個(ge) 個(ge) 都是女漢子。大家你幫我買(mai) 個(ge) 菜,我幫你看會(hui) 兒(er) 孩子,日子就過去了。”

第一次進藏,李純民等一行人,從(cong) 北京乘火車至成都,後轉乘汽車,在土路上奔波了整整6天,下車的時候,已經成了“土”人。

“車行川藏路,塵飛如煙霧;盤山道路險,峽穀淩空渡。車內(nei) 味難聞,噪聲響若鼓;一天八百裏,顛簸加餓肚。缺氧氣喘急,心跳更加速;頭痛脹欲裂,咬牙忍嘔吐。長途無盡頭,漫漫西天路;聲聲問山巒,昌都在何處?”李純民至今記得當時寫(xie) 下的一路甘苦。

初到昌都類烏(wu) 齊,事情千頭萬(wan) 緒,但內(nei) 地幹部首先要麵臨(lin) 的是如何適應當地的工作和生活環境。大家把這形象地概括為(wei) “過三關(guan) ”——“騎馬關(guan) 、語言關(guan) 、生活關(guan) ”。

下鄉(xiang) 宣傳(chuan) 政策、進行生產(chan) 生活調研是李純民的主要工作。幾十年前,下鄉(xiang) 的路很不好走,有的地方騎馬也要三四天,沒有馬匹根本行不通。

不怕騎馬,不怕被摔,成了李純民進藏工作的第一課。

“瞎拉”是下鄉(xiang) 時與(yu) 李純民朝夕相處的獨眼馬,“馬是一等一的好馬,就是因為(wei) 瞎了一隻眼,性格暴躁,但我倆(lia) 是好朋友。”

近幾年,李純民回類烏(wu) 齊,下鄉(xiang) 再也不需要騎馬了。縣裏人說,大部分村子都通了公路,但李純民至今忘不了“瞎拉”,忘不了那些騎馬下鄉(xiang) 的日子。

為(wei) 了更好地開展工作,李純民專(zhuan) 門準備了一個(ge) 小本子,用漢語拚音標注藏語發音,有空就背幾句。如今這個(ge) 已經泛黃的筆記本,寫(xie) 滿了李純民當年的記憶。

“尊重少數民族的一個(ge) 重要方麵,就是尊重他們(men) 的語言。”他說。

掌握了語言,如同掌握了走進藏鄉(xiang) 的鑰匙。李純民下鄉(xiang) 工作的次數與(yu) 時間逐漸增多。與(yu) 當地老鄉(xiang) 同吃、同住、同勞動,幫他們(men) 除草、背肥、防霜、到山上去放土火箭驅雹,還給他們(men) 普及科學知識……會(hui) 說藏話的他,被當作親(qin) 人一樣看待。

下鄉(xiang) 工作時,李純民最不適應的就是吃不到青菜,這導致本就腸胃不好的他經常性便秘。最嚴(yan) 重的一次,整整6天解不出大便。

“幸好有當地群眾(zhong) 給我煮昂貴的酥油茶,房東(dong) 大娘給我燉芫根,這才緩解了症狀。”李純民說。

“還有一次冬季下鄉(xiang) ,他們(men) 把房間讓給了我,自己帶著孩子們(men) 悄悄住在院子的草堆裏……”往事再提,李純民眼泛淚光。那些和藏族鄉(xiang) 親(qin) 日積月累的情誼,成了他日後援藏助學的情感之源。

“鄉(xiang) 愁”

多少次夢裏與(yu) 你相見,

忘不了你的美麗(li) 容顏,

你是九天裏飄下的一片彩雲(yun) ,

你是那顆藏東(dong) 明珠璀璨耀眼。

這詩句,來自李純民。

1983年底,因工作勞累,李純民突發自發性氣胸,病情十分危急,縣裏想方設法將他送回了天津治療,最終挽救了他的生命。

近5年西藏生活,類烏(wu) 齊的山山水水,樸實的藏族老鄉(xiang) 成了他生命中不可分割的部分。

1993年,李純民第一次重回類烏(wu) 齊。經過一個(ge) 教學點時,發現教室的窗戶沒有玻璃,隻用塑料布糊上,風呼呼灌進來,上課的孩子們(men) 凍得瑟瑟發抖。這一幕讓李純民感到心疼不已,他留下錢,囑咐校方給教室裝上玻璃。

5月1日,在類烏(wu) 齊縣伊日鄉(xiang) 小學,李純民(中)和學生們(men) 交流。記者劉金海、黃臻攝

從(cong) 那以後,改善類烏(wu) 齊的教學條件便成了李純民的“鄉(xiang) 愁”。

2006年,李純民再次回到類烏(wu) 齊,桑多鎮恩達村教學點低矮的校舍和破舊的教具成了他的“心結”。李純民與(yu) 朋友一道,出資35萬(wan) 元,擴建恩達村教學點。

2007年,恩達村教學點新教室順利落成,升格為(wei) 恩達小學(現為(wei) 桑多鎮第二小學)。

自2007年至今,李純民發起設立“齊興(xing) ”助學獎勵基金,每年獎勵並資助類烏(wu) 齊縣優(you) 秀老師和品學兼優(you) 的貧困家庭學生,這也是他改善當地教學設施的主要資金來源。截至目前,該基金共募集各方捐款900餘(yu) 萬(wan) 元,其中李純民個(ge) 人捐款逾100萬(wan) 元。

“扶貧先扶智。建立‘齊興(xing) ’助學獎勵基金,就是大家共同來振興(xing) 西藏的教育。”李純民說。

而那些因李純民改善了生活學習(xi) 條件的孩子們(men) ,並沒怎麽(me) 見過這位好心的“李爺爺”。

“讀到大三,終於(yu) 有機會(hui) 當麵跟李爺爺說聲謝謝了!”21歲的紮西措姆是“齊興(xing) ”助學獎勵基金資助的一名藏族大學生,目前在天津大學就讀工商管理專(zhuan) 業(ye) 。從(cong) 大一起,她每年能收到4800元生活資助費,直到最近,因為(wei) 記者的尋找,她才得以與(yu) 同在天津的“李爺爺”見了麵。

今年30歲的郎加桑姆是接受李純民個(ge) 人資助的藏族學生之一,畢業(ye) 後她選擇回到家鄉(xiang) 傳(chuan) 播知識,目前擔任類烏(wu) 齊縣第二小學數學教研組組長,工作之餘(yu) 也在盡微薄之力開展助學活動。

“如果不是李爺爺,我根本不可能站在講台上。這筆助學金幫助我減輕了許多生活上的負擔,也讓我有了跟別人一樣追逐夢想的機會(hui) 。”郎加桑姆說。

奔波

這些年來,李純民幾乎每天都在為(wei) 西藏奔波。

為(wei) 了開拓藏族孩子們(men) 的眼界,他帶著他們(men) 去天安門看升國旗,去天津看大海。他給當地鄉(xiang) 親(qin) 安裝太陽能熱水器;為(wei) 殘疾兒(er) 童定製特製鞋;他提議為(wei) 堅持使用農(nong) 戶沼氣設備的農(nong) 牧民授予“農(nong) 戶沼氣使用示範戶”獎牌並給予獎勵,以帶動其他農(nong) 戶,推廣沼氣的使用;他每日的工作筆記在手機上記了一屏又一屏……

“脫貧攻堅、振興(xing) 教育、民族團結都是黨(dang) 的號召。作為(wei) 一名共產(chan) 黨(dang) 員、一個(ge) 曾經支援西藏的幹部,做好這些事隻是盡自己的一份責任。”

去年入冬前,李純民打算給當地12所鄉(xiang) 鎮小學都裝上太陽能熱水器。因為(wei) “孩子們(men) 都用刺骨的冷水洗頭洗腳,這對女孩子的身體(ti) 尤其不好。”可他低估了工程的難度。因為(wei) 太陽能熱水器需要接入供水和電源才能正常工作,而這些學校的水電設施卻各有各的狀況:有的需新架設兩(liang) 三百米電源線;有的需新鋪設上百米管線;還有的為(wei) 了防凍要挖很深的管溝。特別是高海拔的崗色鄉(xiang) 小學,冬季用水一直得不到正常保障。

李純民就帶著太陽能熱水設備公司的負責人和施工人員,逐一為(wei) 每所學校設計安裝方案,足跡從(cong) 類烏(wu) 齊縣城一直到海拔4000多米最偏遠的學校。目前,除了崗色鄉(xiang) 小學,11所學校都通了熱水。

崗色鄉(xiang) 小學300多個(ge) 孩子的冷暖一直讓李純民放心不下。

2021年4月底,李純民再次趕赴類烏(wu) 齊,專(zhuan) 門找來專(zhuan) 家反複研究論證,希望找到方法讓井水提高揚程保證給太陽能熱水器供水。

這是去年才做了心髒支架手術、藥不離身的李純民第20次進藏。

4月30日,在類烏(wu) 齊縣桑多鎮第二小學,學生們(men) 用熱水洗漱。這套熱水設施由李純民發起的“齊興(xing) ”助學獎勵基金捐助。 記者劉金海、黃臻攝

記者跟隨李純民在類烏(wu) 齊縣采訪的日子裏,眼見他走遍了好幾個(ge) 地區好幾所學校,眼見他帶著施工人員,落實一間間學校的熱水設施,一部部教學一體(ti) 機。

他幾乎和每所學校的校長都親(qin) 如兄弟,每到一所鄉(xiang) 鎮小學,都會(hui) 聽到孩子們(men) 親(qin) 切地喊“李爺爺”。

“一人援藏,全家援藏;一次援藏,終生援藏。”這是李純民常掛在嘴邊的一句話。

這名二十多年來一直堅持為(wei) 援藏助學而奔忙,生活節儉(jian) 的老人贏得當地藏族鄉(xiang) 親(qin) 發自肺腑的尊重。他說,“生命不隻在於(yu) 長度,還在於(yu) 寬度”。

“他一直是我們(men) 這些援藏幹部的前輩和榜樣,這些年不圖名利、不計回報地為(wei) 西藏做實事。40多年了,援藏的初心從(cong) 未改變。”來自上海的80後援藏幹部董建華被李純民精神感染,也在積極聯係解決(jue) 崗色鄉(xiang) 小學太陽能熱水器供水問題。

下一步,李純民的計劃是讓類烏(wu) 齊的學生們(men) 喝上熱水、洗上熱水澡。想到這些,有時候他深夜醒來,便再難入眠。

初心

李純民生於(yu) 1951年,這一年,適逢西藏和平解放。“結緣西藏,三生有幸。”對於(yu) 這位年屆七旬的老人來說,類烏(wu) 齊早已是自己的家鄉(xiang) 。

從(cong) 青黃不接時向鄉(xiang) 下緊急運送救濟糧以解百姓餓肚之虞,到農(nong) 牧民衣食無憂;從(cong) 出行靠騎馬,運輸靠犛牛,到放牧騎摩托,遷牧場有汽車,村村通公路;從(cong) 縣城隻有一條沒有路燈的馬路,最高建築是縣府兩(liang) 層辦公樓,到今天道路縱橫交織,樓房鱗次櫛比;從(cong) 上學帶糌粑到包吃包住包學費的三包政策……

類烏(wu) 齊一點一滴的變化都被李純民看在眼裏。

4月22日,李純民在天津家中展示向青藏鐵路建設捐款的部分匯款單存根。記者劉金海、黃臻攝

2009年,青藏鐵路開通第3年。快要退休的他頭一次坐上青藏線列車,火車以100多公裏的速度疾馳,平穩又安靜,舒適和快捷的旅程讓人忘了這是一條曾經多麽(me) 坎坷艱險的路途!

“今年是西藏和平解放70周年,我也剛好70歲了,見證了青藏鐵路開通,希望也能見證川藏鐵路通車。這條鐵路將會(hui) 通過我們(men) 昌都市,連上拉薩,跟青藏鐵路交會(hui) ,以後同學們(men) 都可以坐上火車去拉薩。”在西藏昌都市類烏(wu) 齊縣伊日鄉(xiang) 小學,李純民激動地跟孩子們(men) 介紹。

有生之年走遍西藏的山山水水,是古稀之年李純民的願望。

“這次的計劃是墨脫,也是我唯一沒去過的線路,可到了這,計劃一再推遲,孩子們(men) 是未來,還有很多事等著,也需要我去做。”

這個(ge) 看似瘦弱卻精力無限的退休老人,一直奔忙在鄉(xiang) 鎮校舍間,如同他當年寄出一張張不具名的匯款單,有責任,有情結,有感恩,更有不改的初心。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。