清晨,第一縷陽光剛剛灑落大地,世界屋脊的藏族人家紛紛品嚐起酥油茶,悠然迎接新的一天。

在西藏拉薩的一家甜茶館裏,市民在喝茶聊天(6月5日攝)。新華社記者 孫非 攝

無論是大街小巷隨處可見的甜茶館,還是“寧可三日無飯,不可一日無茶”的諺語,抑或是迎客必備的酥油茶,無不昭示著茶在高原人民生活中舉(ju) 足輕重的地位。

透過一縷縷茶香,仿佛可以聽到茶馬古道上悠揚的鈴鐺聲。

在西藏拉薩堆龍德慶區特困人員集中供養(yang) 中心,一位老人在品嚐使用低氟“健康茶”製作的酥油茶(4月27日攝)。新華社記者 孫瑞博 攝

茶香千載空悠悠

夜幕降臨(lin) ,藏東(dong) 昌都市茶馬廣場燈光璀璨,醉人的藏歌回蕩山穀。曆史上,四川、雲(yun) 南等地的茶葉通過茶馬古道源源不斷進入西藏,昌都是茶馬古道滇藏道和川藏道的交會(hui) 點。

茶葉進入西藏曆史悠久。阿裏地區噶爾縣故如甲木考古發現1800年前來自內(nei) 地的茶葉等實物。西藏也流傳(chuan) 著文成公主帶茶入藏以及小鳥銜茶為(wei) 藏王治病的說法。

西藏拉薩堆龍德慶區特困人員集中供養(yang) 中心的工作人員在使用低氟“健康茶”製作酥油茶(4月27日攝)。新華社記者 孫瑞博 攝

身處高寒地帶的藏族人民常食牛羊肉等高蛋白、高熱量食品,助消化、解油膩的茶葉,逐漸成為(wei) 必需品;而四川、雲(yun) 南等地盛產(chan) 茶葉。一地產(chan) 茶,一地需茶,茶馬互市遂成為(wei) 漢藏之間的一件大事。

清朝敞開對藏地茶葉的供應, 帶動了漢藏貿易的全麵發展;民國時期設立康藏茶葉公司,新中國成立前每年輸藏磚茶約30萬(wan) 條包。

在位於(yu) 西藏拉薩的一家茶葉公司的門店內(nei) 擺放著造型獨特的茶葉製品(4月23日攝)。新華社記者 張京品 攝

然而,茶葉入藏並非易事。

2002年4月,記者在雲(yun) 南麗(li) 江見到時年76歲的宣紹武。這位走完茶馬古道全程的老人當時說:“我是在抗日戰爭(zheng) 最艱苦的年代踏上茶馬古道的,那年我16歲。給我的印象是,世界上恐怕再也找不到如此險惡的道路了。”那時,每天出入麗(li) 江大研鎮的馬幫騾馬就有300餘(yu) 匹,宣紹武曾親(qin) 眼看見過溜索的馬夫肚皮被藤篾劃破露出腸子的情景。

四川省雅安市天全縣小河鎮紅星村甘溪坡,是背茶包進藏的必經之路。村旁的石路上,可以看到星星點點的拐子窩——背夫途中休息時,將丁字拐杵於(yu) 石上支撐背架,日複一日,木拐在堅硬的石頭上留下了永恒的印記。

顧客在西藏易貢茶場挑選茶葉(4月1日攝)。新華社記者 孫非 攝

“茶馬古道既是曆史上漢藏交流融合的一個(ge) 重要渠道,也是漢藏民族團結的紐帶和象征。”西南民族大學副教授田茂旺說,英國殖民印度後,大規模種植茶葉,企圖在西藏傾(qing) 銷。為(wei) 此,清朝中央政府展開了堅決(jue) 鬥爭(zheng) ,保證內(nei) 地茶葉迅速銷往藏地。

一茶一葉總關(guan) 情

在清晨的西藏城鄉(xiang) ,伴隨電動酥油茶機的攪拌聲,濃濃的茶香撲鼻而來。

西藏易貢茶場的工人在製作磚茶(4月1日攝)。新華社記者 孫非 攝

“過去用傳(chuan) 統的木質酥油桶,打茶時需上下抽拉,費時費力。”81歲的確朗老人每當接過晚輩們(men) 端來的熱茶,總是感慨萬(wan) 千。

在舊社會(hui) ,確朗是一位農(nong) 奴。在他的記憶裏,農(nong) 奴喝不到酥油茶。“即便是清茶也不敢放開喝,磚茶煮完再曬幹,重新煮,要反複三四次。”

喝茶不再難,是在西藏和平解放後。

位於(yu) 雅魯藏布江拐彎處的西藏墨脫縣果果塘茶場(2020年8月31日攝)。新華社記者 覺果 攝

西藏和平解放後,黨(dang) 和國家十分重視邊銷茶的生產(chan) 和供給,在四川雅安、雲(yun) 南下關(guan) 等地建立專(zhuan) 門的生產(chan) 廠家,每年輸入西藏邊銷茶10萬(wan) 至14萬(wan) 擔。

新華社在1956年6月6日播發的《藏族人民今年將喝到更多更好的緊茶》報道中寫(xie) 道:緊茶(即沱茶)是藏族人民最喜歡飲用的上等茶,用它做出的酥油茶特別芳香可口。藏族人民把這種質量好、價(jia) 格合理的緊茶稱為(wei) “解放茶”。

西藏易貢茶場(5月22日攝)。新華社記者 張汝鋒 攝

西藏自治區商務廳市場運行處副處長李梅說,為(wei) 讓西藏群眾(zhong) 喝上便宜茶,國家製定了諸多優(you) 惠政策。

1965年,國家對邊銷茶價(jia) 格進行調整,與(yu) 1959年相比,價(jia) 格降低50%。1988年內(nei) 地調入西藏的邊銷茶提價(jia) ,但西藏仍按平價(jia) 銷售,虧(kui) 損由財政專(zhuan) 項補貼。

西藏易貢茶場(4月1日攝,無人機照片)。新華社記者 孫非 攝

在雅安茶廠,一款珍貴的茶葉樣品至今仍被精心珍藏著。1985年,西藏自治區成立20周年之際,中央在雅安茶廠訂購40多萬(wan) 份“民族團結”牌的茶磚作為(wei) 禮品,送給西藏每戶農(nong) 牧民。2015年,西藏自治區成立50周年時,中央代表團贈送的全自動酥油茶機以及精美的茶碗,受到農(nong) 牧民歡迎。

根據西藏等地區成年人邊銷茶消費調查數據,西藏成年居民每年消費茶葉16.9斤,遠高於(yu) 全國平均水平。

千茶萬(wan) 茶雪域開

拉薩市北京路,崗堅茶葉股份有限公司門店內(nei) ,一些造型獨特、包裝各異的茶葉產(chan) 品吸引著顧客。

在與(yu) 之不遠的西藏健康茶展示展銷中心,喜馬拉雅聖茶、藏地茶、墨脫茶……貨架上琳琅滿目產(chan) 自西藏的茶葉格外顯眼。西藏茶文化協會(hui) 會(hui) 長辜甲紅說,西藏不出產(chan) 茶葉的曆史已經終結,現在西藏產(chan) 的高原茶,開始銷往內(nei) 地。

在西藏波密縣易貢鄉(xiang) 貢仲村金茶樹苗圃裏,西藏金茶樹茶葉有限公司負責人張延禮(右二)向村民介紹茶樹管理技術(5月23日攝)。新華社記者 張汝鋒 攝

易貢,藏語意為(wei) “美麗(li) 的地方”。沿著曲折的山路進入易貢茶場,潺潺河水聲在耳旁回響,綠色茶田、雪山冰峰不時映入眼簾。

西藏易貢茶場加工車間的工人在進行茶葉攤青(5月22日攝)。新華社記者 張汝鋒 攝

西藏易貢茶場工人在采摘茶葉(5月22日攝)。新華社記者 張汝鋒 攝

自1963年開辟西藏第一塊茶田,經過50多年發展,易貢茶場已是西藏最大的茶場。易貢茶場副場長才程說,剛開始茶場隻試種50畝(mu) 茶樹,生產(chan) 的都是邊銷茶;20世紀90年代,開始規模化生產(chan) 邊銷茶和綠茶;2010年嚐試生產(chan) 紅茶;近兩(liang) 年,在全國性電商平台開設網店,網絡銷售已占銷售總額的20%以上。

易貢茶場的工人在采摘茶葉(5月22日攝)。新華社記者 張汝鋒 攝

近年來,易貢茶場迎來發展黃金期。廣東(dong) 援藏工作隊專(zhuan) 門組建產(chan) 銷一體(ti) 化團隊,援藏技術人員駐點教茶農(nong) 科學種茶,茶場細茶、邊銷茶產(chan) 量分別從(cong) 2018年5700斤、6萬(wan) 斤提升到2020年的2.1萬(wan) 斤、15萬(wan) 斤。如今茶場的茶葉品種達3大類26個(ge) ,生產(chan) 的雲(yun) 霧茶還在全國茶博會(hui) 上獲金獎。

在西藏波密縣易貢鄉(xiang) 貢仲村金茶樹苗圃,村黨(dang) 支部書(shu) 記宗珠(左)和西藏金茶樹茶葉有限公司負責人張延禮(右)進行茶樹管理(5月23日攝)。新華社記者 張汝鋒 攝

高山雲(yun) 霧出好茶。在西藏墨脫縣、察隅縣等地,茶田縱橫,茶產(chan) 業(ye) 作為(wei) 西藏新興(xing) 的綠色產(chan) 業(ye) ,受到國內(nei) 茶界的重視。

西藏墨脫縣背崩鄉(xiang) 背崩村的茶園(2017年3月31日攝)。新華社記者 張汝鋒 攝

2019年,在雲(yun) 南種植茶葉近30年的民營企業(ye) 家張延禮,把目光投向原始森林深處的西藏波密縣。他與(yu) 中國農(nong) 科院茶葉研究所等單位合作,篩選培育茶樹品種,研發高原古樹茶種植加工工藝。這一年,張延禮開始從(cong) 西雙版納移植15萬(wan) 棵大茶樹,種植與(yu) 西藏本土原生植物共生茶園2600多畝(mu) 。

“世界屋脊潔淨的環境、獨特的氣候資源非常適合種植茶葉,我們(men) 不僅(jin) 要讓西藏人民喝上更高品質的茶葉,而且要讓各族人民喝上雪域高原的優(you) 質茶葉。”張延禮說。

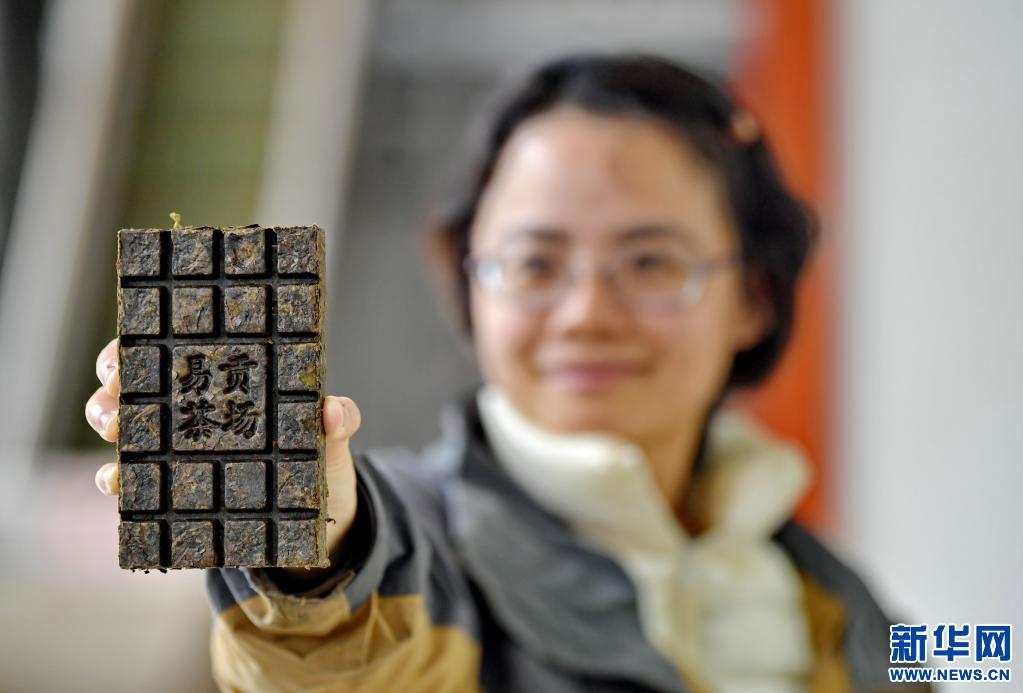

西藏易貢茶場的一名工作人員展示生產(chan) 的特色茶磚(5月22日攝)。新華社記者 張汝鋒 攝

西藏茶葉的消費結構也在悄然變化。西藏商務廳的數據顯示,過去邊銷茶占西藏茶葉消費的98%以上;2000年以後,紅茶、綠茶、花茶等逐漸流行,已占自治區茶葉銷售的15%以上。鐵觀音、大紅袍、雲(yun) 南普洱等名茶也不斷進入高原市場。

茶,是飲品,又不隻是飲品。它見證著千百年來西藏和其他地區的交流交融,也見證著中央對西藏人民的深切關(guan) 懷和西藏人民生活的巨大變化。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。