西藏阿裏地區改則縣紮麻芒堡,如今被稱作先遣鄉(xiang) ,距離拉薩1400多公裏,平均海拔4300米左右,生存環境較為(wei) 惡劣。在這片戈壁灘上的一座紀念碑和周邊遺址,記錄著70多年前先烈們(men) 的那段英雄故事。

近日,中新社記者隨采訪團重走上世紀50年代中國人民解放軍(jun) 進藏先遣連的入藏路線。圖為(wei) 位於(yu) 西藏阿裏改則縣的紮麻芒堡遺址,1950至1951年,先遣連官兵在此困守240天,犧牲近40人。 中新社記者 楊程晨 攝

1950年夏,根據中央軍(jun) 委的決(jue) 定,中國人民解放軍(jun) 由四路進軍(jun) 西藏。時任新疆軍(jun) 區司令員王震批準獨立騎兵師第1團第1連為(wei) 進藏先遣連,李狄三任總指揮。全連官兵136人,由漢、蒙古、回、藏、維吾爾、哈薩克、錫伯7個(ge) 民族組成。

同年8月,連隊從(cong) 新疆和田地區於(yu) 闐縣(現於(yu) 田縣)普魯村動身,9月中旬到達紮麻芒堡。1951年5月,進藏後續部隊到達紮麻芒堡時,先遣連官兵已困守240天,犧牲近40人。

近日,中新社記者隨采訪團重走上世紀50年代中國人民解放軍(jun) 進藏先遣連的入藏路線。圖為(wei) 位於(yu) 西藏阿裏改則縣的紮麻芒堡遺址,1950至1951年,先遣連官兵在此困守240天,犧牲近40人。 中新社記者 楊程晨 攝

紮麻芒堡意為(wei) 多毛刺之地,遺址還保留先遣連官兵駐守地窩的作戰及生活景象,一座紀念碑高聳在戈壁灘上,遍地的紮麻被先遣連收集來燒火取暖,插上阿裏的第一麵五星紅旗依舊迎風飄揚,離高地不遠的一處水源曾是戰士們(men) 的重要補給。大半個(ge) 世紀過去,風沙抹去硝煙的痕跡,今天隻能在工事和壕溝裏遙想那段千裏風雪的崢嶸歲月。

“水源礦物質超標,缺糧、缺鹽、‘高原病’,以及生活物資嚴(yan) 重不足是導致戰士們(men) 犧牲的主要原因。”解說員告訴中新社記者,但就在這種情況下,先遣連依然克服重重困難,向當地藏族宣傳(chuan) 中共民族政策,幫助牧民放牧、醫治疾病,贏得了好感,為(wei) 後續部隊進藏打下基礎。

圖右為(wei) 新疆維吾爾自治區和田地區於(yu) 田縣普魯村村民西日普·依布地,他也是當年先遣連見證者的後代。 中新社記者 楊程晨 攝

1951年8月,先遣分隊抵達阿裏噶本所在地噶大克,在跋涉2800餘(yu) 公裏後進入藏北高原,包括李狄三在內(nei) 的63名官兵犧牲。同年3月,原西北軍(jun) 區電授先遣連“英雄連”稱號,並為(wei) 全連官兵各記大功一次。

“當時並不知道來的是什麽(me) 部隊,隻知道是解放軍(jun) 。”站在普魯村進藏誓師大會(hui) 原址,當年見證者的後代西日普·依布地說,那批騎兵隊伍將馬匹拴在村民的馬棚內(nei) ,直至今日還有不少村民家保留著當年的馬栓。

普魯村深處沙漠、道路不通,解放軍(jun) 入村前,村裏許多人沒見過外人。如今一條不長的村道兩(liang) 側(ce) 分布著各類商店,村民的獨院房屋內(nei) 電器設施一應俱全。西日普說,天壤之別的生活始自村民們(men) 分到了土地、牲口,10多年前開始修繕的公路更是讓這座古村麵貌煥然一新。

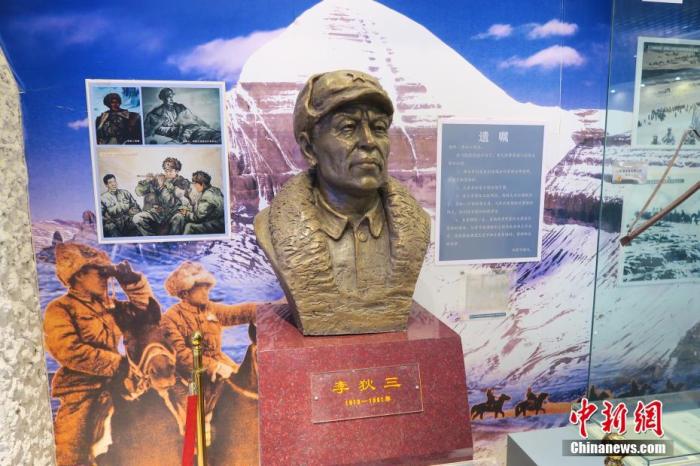

近日,中新社記者隨采訪團重走上世紀50年代中國人民解放軍(jun) 進藏先遣連的入藏路線。圖為(wei) 南疆軍(jun) 區某合成團1連榮譽室,雕像是進藏先遣英雄連總指揮李狄三。 中新社記者 楊程晨 攝

南疆軍(jun) 區某合成團1連的前身就是進藏先遣英雄連。參觀連榮譽室是新兵們(men) 的第一課,連長齊楠對記者說,先遣連的英勇故事激勵著每位戰士的訓練和工作,言傳(chuan) 身教是傳(chuan) 承先輩精神的最好方式。如今這支部隊裏的每位年輕戰士對先輩的故事都如數家珍,“90後”班長史景方說,時空背景不同,年輕一代已成長起來,也應扛起屬於(yu) 自己的責任。

圖為(wei) 南疆軍(jun) 區某合成團1連連長齊楠,該連前身即是進藏先遣連。 中新社記者 楊程晨 攝

惡劣的交通條件是過去穿越新藏線必須麵對的考驗,在阿裏交通運輸部門工作20多年的劉文仍記憶猶新,石子路令司機苦不堪言,斷路、車禍經常發生。“過去太苦了。”劉文說,那時阿裏全境沒有一寸黑色的柏油路,100多公裏路要跑上一天,在荒漠裏拋錨要耗上很久才能等來救援。

“更不要說先遣連進藏時的條件與(yu) 環境。”劉文望著一眼看不到頭的紮麻芒堡317國道說道,現在阿裏的條件是“老阿裏人”在那個(ge) 年代不可想象的。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。