“家鄉(xiang) 的山穀靜謐安適,太陽的光芒歡樂(le) 相聚……”太陽落山,門巴族村民桑姆安頓好入住遊客,換上傳(chuan) 統的民族服飾,加入麻麻村民族歌舞隊,圍著篝火展示門巴族獨特的文化。

在我國喜馬拉雅山區,居住著門巴、珞巴兩(liang) 個(ge) 人口較少民族。西藏和平解放前,他們(men) “刀耕火種”遊獵為(wei) 生,過著原始村社組織和原始部落生活,被封建農(nong) 奴主蔑視為(wei) “野人”。

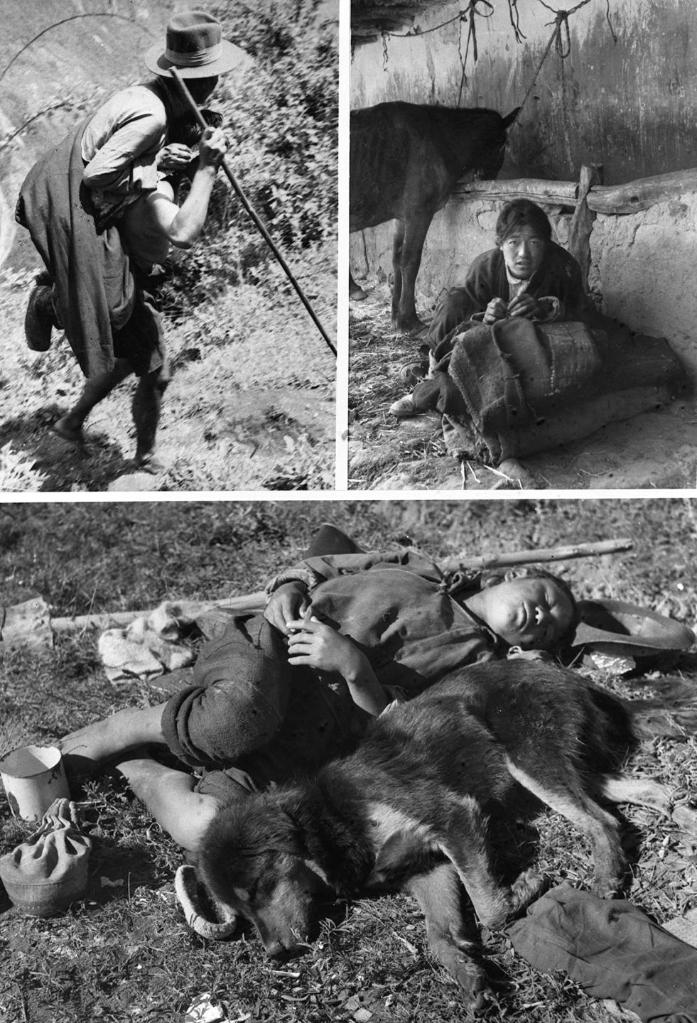

今年89歲的十八軍(jun) 老戰士冀文正,1954年來到墨脫縣工作。他用相機記錄下這樣的場景——背夫貢保麵色紫黑,背著“宗本”(藏語,意為(wei) “縣長”)紮巴頓珠,手持一根木棍,吃力地挪動腳步往前走。紮巴頓珠腳不沾地,還嫌走得慢,打罵貢保。

上圖左:西藏農(nong) 奴製度下的“人背人”(即農(nong) 奴像牲畜一樣背馱著農(nong) 奴主)差役。上圖右:和牲口同住的農(nong) 奴。下圖:農(nong) 奴服勞役後與(yu) 犬同眠(資料照片)。

“林間馱路都是門巴族背夫雙腳踩出的泥坑,泥坑裏承載的是背夫的血汗和淚。”在墨脫實行民主改革前,冀文正多次目睹門巴族背夫像牲畜一樣,背馱著農(nong) 奴主翻雪山、涉急流、穿密林的“人背人”場麵。

1988年,冀文正再次回到墨脫縣,找到了當年的背夫貢保,把自己拍攝的那張照片送給他。貢保雙手捧著照片凝視許久,流著熱淚對冀文正說,“從(cong) 前的苦日子不能忘記呀!一定要讓後代們(men) 看看,舊西藏是個(ge) 啥樣子。”

1959年西藏民主改革,徹底廢除封建農(nong) 奴製度,門巴族、珞巴族同西藏各族人民一道,實現了社會(hui) 發展的曆史性飛躍,獲得了新生。黨(dang) 和政府采取一係列特殊優(you) 惠政策和靈活措施,加快改善門巴、珞巴族群眾(zhong) 生產(chan) 生活條件。

林芝市米林縣派鎮至墨脫公路上的彩虹(無人機照片,2021年7月6日攝)。新華社發(董誌雄 攝)

位於(yu) 西藏東(dong) 南部的墨脫縣,是我國門巴、珞巴族最大聚居地。因地處喜馬拉雅斷裂帶上,地質活動頻繁,地震、雪崩、塌方和泥石流等自然災害頻發,加上氣候潮濕多雨,墨脫曾是全國唯一不通公路的縣。在半個(ge) 多世紀裏,黨(dang) 和政府數次動工,終於(yu) 在2013年修通了墨脫公路。

今年5月,第二條通往墨脫縣的交通要道——派墨公路全線貫通,林芝市區至墨脫縣的公路裏程將由原來的346公裏縮至180公裏,通行時間縮短8小時左右。目前,全縣8個(ge) 鄉(xiang) 鎮、46個(ge) 行政村實現全部通車。

國家的大力支持和全國人民的支援,昔日“道路不平、電燈不明、電話不靈”的偏僻門珞山村,蝶變成一處處充滿生機的社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村。

左圖是20世紀50年代瓊林村非常有名的獵手達前(資料照,新華社發);右圖是瓊林村珞巴族達吉,結束打獵生涯,成為(wei) 護林員(2021年6月19日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

桑姆所在的山南市錯那縣勒布溝是我國門巴族聚居地之一,這裏共有4個(ge) 門巴民族鄉(xiang) 。2015年,麻麻村小康示範村建成,全村62戶群眾(zhong) 搬遷新居。隨著旅遊業(ye) 的發展和住房條件的改善,桑姆利用3間新房開起了家庭旅館,每年4至10月,接待四方遊客,去年此項收入超過6萬(wan) 元。

走進勒布溝,一棟棟富有門巴民族風情的四層小樓鱗次櫛比、錯落有致;村裏道路整潔、溪流淙淙,旅遊業(ye) 異軍(jun) 突起。據麻麻門巴民族鄉(xiang) 常務副書(shu) 記趙恒介紹,目前,麻麻村106戶群眾(zhong) 中84戶開辦了家庭旅館,戶均年收入近4萬(wan) 元。

林芝市墨脫縣果果塘茶場的茶農(nong) 在采集茶葉(2020年9月19日攝)。新華社記者 孫非 攝

在大力改善生活條件的同時,產(chan) 業(ye) 發展成為(wei) 重中之重。墨脫縣平均海拔僅(jin) 1200米,常年雲(yun) 霧繚繞,空氣潔淨無汙染,生態環境優(you) 美,發展高端茶產(chan) 業(ye) 優(you) 勢獨特。2014年,林芝市製定專(zhuan) 門產(chan) 業(ye) 發展規劃,著力打造墨脫原生態有機茶園。目前,已建成高標準高山有機茶園90個(ge) ,麵積超過2.59萬(wan) 畝(mu) ,自2015年實現第一批采摘茶青以來累計采茶31.28萬(wan) 千克,為(wei) 全縣近1萬(wan) 名農(nong) 牧民增收1842.66萬(wan) 元。

這是2017年9月4日在林芝市米林縣拍攝的珞巴族婦女。新華社記者 普布紮西 攝

米林縣南伊珞巴民族鄉(xiang) 是珞巴族重要聚居地,具有原始森林景觀及珞巴民族獨特的文化風情等旅遊資源。政府部門通過對瓊林村等下設的3個(ge) 村進行人居環境綜合整治,積極保護生態環境,發展旅遊業(ye) 並成為(wei) 支柱產(chan) 業(ye) 。目前,瓊林村在南伊溝景區設立了4個(ge) 民族特色旅遊售賣小組,吸引村裏47名婦女成立“珞巴織布農(nong) 牧民合作社”,確保持續穩定的增收。2020年,瓊林村集體(ti) 經濟總收入達550萬(wan) 元,人均可支配收入達2.5萬(wan) 元。

這是珞巴族的傳(chuan) 統服裝裝扮(資料照片)。

今年46歲的瓊林村村民達吉,是珞巴族獵人的後代。20年前,他放下弓箭當起護林員,而這兩(liang) 年開始養(yang) 殖藏豬,目前存欄超過100頭。去年他與(yu) 旅遊酒店、餐館簽訂銷售合同,出欄藏豬50多頭,收入9萬(wan) 多元,過上了小康富足的生活。

七十年彈指一揮間,門珞兒(er) 女涅槃新生。

白瑪曲珍和紮西央金作為(wei) 十二屆全國人大代表中的門巴族和珞巴族代表,走進人民大會(hui) 堂行使人民當家做主的權利,真摯樸實地提出適合本民族發展的建議,她們(men) 感言:“門巴、珞巴族迎新生,這是祖輩們(men) 想都不敢想的事,這也隻有在中國特色社會(hui) 主義(yi) 製度下才能實現。”

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。