“小難難”敬禮資料照片。張國華女兒(er) 張小康提供

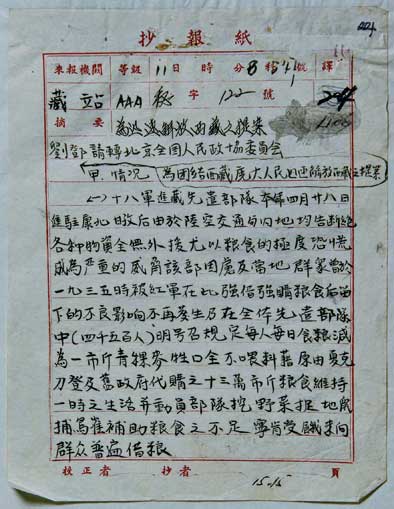

《論迅速解放西藏之提案》檔案照片。新華社記者旦增尼瑪曲珠攝

毛澤東(dong) 為(wei) 何作出“進軍(jun) 西藏宜早不宜遲”的戰略決(jue) 策?極端惡劣條件下,解放軍(jun) 是如何進藏的?劉伯承為(wei) 何將進軍(jun) 西藏稱作“第二次長征”?

如此厚重的曆史,如何確保事實的準確性、權威性?如何從(cong) 浩如煙海的檔案中找出最有價(jia) 值的檔案?如何讓檔案價(jia) 值最大化,講好西藏和平解放的曆史?

讓曆史說話,用檔案發言。在西藏和平解放70周年之際,在深入開展黨(dang) 史學習(xi) 教育之際,新華社推出融合報道新聞專(zhuan) 題片《寶“藏”檔案》。這部專(zhuan) 題片截取曆史瞬間,以6期短視頻,從(cong) 檔案視角解讀西藏和平解放那段波瀾壯闊的曆史,產(chan) 生了非同凡響的社會(hui) 效果。

讓我們(men) 走近《寶“藏”檔案》製作團隊,走近鏡頭裏看不到的故事。

講史先研史

一切向前走,都不能忘記走過的路。走得再遠,走到再光輝的未來,也不能忘記為(wei) 什麽(me) 出發。

70年櫛風沐雨,70年春華秋實。今天的西藏,早已換了人間。高原的壯美河山,世人向往。70年前西藏和平解放的壯闊曆史,更值得世人銘記。

曆史是厚重的,曆史是嚴(yan) 肅的。解讀曆史,檔案最有說服力,團隊把目光瞄向了西藏自治區檔案館,決(jue) 定采寫(xie) 若幹從(cong) 檔案視角解讀西藏和平解放史的報道。

兵馬未動,糧草先行。團隊認為(wei) ,解讀曆史,首先要學習(xi) 曆史,尊重曆史,讀透曆史,為(wei) 此明確了“深挖洞,廣積糧”的原則,不急於(yu) 寫(xie) 腳本,不急於(yu) 找檔案,不急於(yu) 拍鏡頭,而要求自己要先學史讀史,找來《西藏解放史》《毛澤東(dong) 西藏工作文選》《毛澤東(dong) 與(yu) 西藏和平解放》《第二次長征》等書(shu) 籍和資料,認真研讀。

於(yu) 是,如下的曆史剪影進入了團隊的視野——

西藏,地球上平均海拔最高的地方,是拱衛祖國西南邊陲安全的前沿屏障。近代以來,英國先後於(yu) 1888年和1904年發動兩(liang) 次入侵西藏的戰爭(zheng) ,圖謀占領西藏。

隨著解放戰爭(zheng) 的進程,西藏解放事宜提上了日程。1949年2月,毛澤東(dong) 在西柏坡會(hui) 見蘇共中央政治局委員米高揚時指出:“其實西藏問題也並不難解決(jue) ,隻是不能太快,不能過於(yu) 魯莽,因為(wei) :(1)交通困難,大軍(jun) 不便行動,給養(yang) 供應麻煩也較多;(2)民族問題,尤其是受宗教控製的地區,解決(jue) 它更需要時間,須要穩步前進,不應操之過急。”

但局勢波詭雲(yun) 譎。彼時,美國等國家加速幹預西藏事務,唆使“西藏獨立”。西藏地方政府上層反動勢力先後製造“驅漢事件”,向美、英、印等國派出所謂“親(qin) 善使團”等,妄圖追求“獨立”。

為(wei) 了應對國際形勢的複雜變化和西藏地方的嚴(yan) 峻局勢,滿足西藏人民要求早日解放的願望,1949年12月,毛澤東(dong) 赴蘇聯訪問,途經滿洲裏時,給中共中央並西南局寫(xie) 了一封信。信的大意是:印、美都在打西藏的主意,解放西藏的問題要下決(jue) 心了,“進軍(jun) 西藏宜早不宜遲,否則夜長夢多。”

從(cong) “不應操之過急”,到“進軍(jun) 西藏宜早不宜遲”,足見毛澤東(dong) 對解放西藏工作的重視。

此後,正在蘇聯莫斯科訪問的毛澤東(dong) ,果斷調整“先解放台灣後解放西藏”的戰略規劃,把解放西藏提前,並列入1950年的戰鬥任務。他在1950年1月2日致電黨(dang) 中央的電報中寫(xie) 道:(一)西藏人口雖不多,但國際地位極重要,我們(men) 必須占領,並改造為(wei) 人民民主的西藏。(二)由青海及新疆向西藏進軍(jun) ,既有很大困難,則向西藏進軍(jun) 及經營西藏的任務應確定由西南局擔負。

由此,進軍(jun) 西藏、解放西藏的序幕被拉開。

1950年,解放軍(jun) 從(cong) 四川、青海、新疆、雲(yun) 南四個(ge) 方向向西藏挺進。

和平解放前,除了騾馬、犛牛踏出來的古道,西藏沒有一條現代公路。1950年,公路從(cong) 成都隻通車到雅安。這不僅(jin) 使西藏長期處於(yu) 封閉狀態,嚴(yan) 重遲滯了西藏發展,也給解放西藏、建設西藏帶來了困難。

針對進軍(jun) 西藏麵臨(lin) 的交通難題,毛澤東(dong) 號召進藏部隊“一麵進軍(jun) 、一麵修路”,決(jue) 定修築康藏(川藏)、青藏公路。

1950年1月16日,劉伯承在為(wei) 進軍(jun) 西藏的十八軍(jun) 壯行時說,進軍(jun) 西藏是一件非常光榮也非常艱巨的任務,就其政治意義(yi) 的重大、自然條件的艱苦等方麵講,都不亞(ya) 於(yu) 二萬(wan) 五千裏長征。

曆經昌都戰役和反複談判,1951年5月23日,《中央人民政府和西藏地方政府關(guan) 於(yu) 和平解放西藏辦法的協議》(簡稱《十七條協議》)在北京簽訂。

基於(yu) 對這段曆史的研讀,主創團隊初步確定了腳本方向,圍繞毛澤東(dong) 主席決(jue) 策解放西藏的過程、進軍(jun) 西藏的過程、《十七條協議》簽訂的過程、川藏青藏公路修建的過程等內(nei) 容展開。

大海撈檔案,尋尋覓覓

尋找檔案的過程,如大海撈針般艱苦。由於(yu) 西藏自治區檔案館尚未對西藏和平解放的檔案進行分類,麵對汗牛充棟的檔案,團隊隻好請檔案館將1950年至1954年的檔案目錄全部搬出來,然後逐一查找需要的內(nei) 容。

經過反複溝通,西藏自治區檔案館騰出一間辦公室,搬出了上百本檔案目錄手冊(ce) 。看著眼前摞起來有一人多高的書(shu) 本,負責查找檔案的團隊成員李鍵、格桑朗傑等頓時犯了愁。哪些是報道所需要的?哪些是有價(jia) 值的?哪些能夠解密?團隊人員感覺無從(cong) 下手,隻好下笨功夫當一個(ge) “啃書(shu) 蟲”,在浩如煙海的檔案中開始“愚公移山”。

一邊查看目錄,一邊把檔案的標題、檔案號、時間等信息隨手記錄。由於(yu) 目錄沒有檔案的具體(ti) 內(nei) 容,為(wei) 了防止遺漏,團隊成員隻好把西藏和平解放前後的檔案盡量羅列出來。

這是一個(ge) 很大的工作量。一上午的工夫,也隻記下了60多份檔案。對於(yu) 整個(ge) 報道工作而言,這點“挖掘工作”隻是杯水車薪,更何況還有這麽(me) 多的檔案亟待發掘!然而,最後這些檔案能不能用得上,還是個(ge) 未知數。

一番折騰下來,團隊人員意識到,這樣盲目地尋找檔案並不現實,隨後迅速調整思路,決(jue) 定邊寫(xie) 作腳本,邊尋找檔案。

經過前後一個(ge) 多月的尋找和多次篩選,團隊精選出30多份珍貴檔案,比如《論迅速解放西藏之提案》,但這些還滿足不了拍攝的需求。正在一籌莫展之際,一個(ge) 意外發現,印證了“山重水複疑無路,柳暗花明又一村”的奧妙。

一個(ge) 偶然的機會(hui) ,團隊人員得知西藏自治區檔案館的多媒體(ti) 數據庫中,有一些不在檔案目錄中的檔案記錄,隨後從(cong) 中查找到《告前線將士和全國同胞書(shu) 》《毛澤東(dong) 關(guan) 於(yu) “生產(chan) 與(yu) 築路並重”致鄧小平電》《解放西藏進軍(jun) 政治動員令》《新華社社論:絕不容許外國侵略者吞並中國的領土——西藏》等。

這些檔案大多屬於(yu) 首次解密,首次公開展示,為(wei) 受眾(zhong) 深入認識西藏和平解放的曆史提供了獨家視角。

同時,為(wei) 了擴大報道的觸角,增強報道的深度,團隊還輾轉聯係訪談了70多年前進軍(jun) 西藏的十八軍(jun) 老戰士、十八軍(jun) 軍(jun) 長張國華女兒(er) 張小康、十八軍(jun) 政委譚冠三長子譚戎生,獨家獲得他們(men) 珍藏的老照片、書(shu) 信等珍貴資料,並請西藏大學曆史學教授次旦紮西解讀,增強了報道的權威性。

感動自我,傳(chuan) 承精神

如何讓檔案活起來?如何延伸檔案的內(nei) 涵?這是團隊始終考慮的內(nei) 容。

《寶“藏”檔案》依托檔案講述西藏和平解放的曆史,腳本就必須讓檔案貫穿始終,同時結合既有的黨(dang) 史、曆史,讓檔案和曆史有機互動、相得益彰。

但時間有限,精力有限,經費有限,做哪些內(nei) 容?每期節目多長?團隊最初有些六神無主。

“截斷巫山雲(yun) 雨,高峽出平湖。”毛主席的詩詞啟發了主創團隊——在構建完整敘事的前提下,不尋求麵麵俱到,不尋求包羅萬(wan) 象,而是截取西藏和平解放進程中最有衝(chong) 擊力的曆史瞬間,每集時間控製在6分鍾左右。

《列車上的加急進軍(jun) 令》揭秘毛澤東(dong) 為(wei) 何改變“西藏問題不應操之過急”的態度,在訪問蘇聯的列車上作出“進軍(jun) 西藏宜早不宜遲”的戰略決(jue) 策,講述毛澤東(dong) 在訪問蘇聯期間如何指揮解放西藏的那段波瀾曆史。

《特殊的長征》揭秘劉伯承為(wei) 何把進軍(jun) 西藏稱為(wei) 第二次長征,講述解放軍(jun) 進藏的艱辛曆程。

《一份人心所向的協議》講述關(guan) 於(yu) 和平解放西藏辦法的《十七條協議》的簽署過程,以及《十七條協議》簽訂的意義(yi) 。

《把公路修到拉薩》講述川藏青藏公路修建的戰略決(jue) 策及其艱辛過程。

偉(wei) 大事業(ye) 鑄就偉(wei) 大精神,偉(wei) 大精神引領代代後人。

在研讀西藏和平解放曆史、寫(xie) 作腳本的過程中,團隊深刻體(ti) 會(hui) 到那段厚重的曆史中蘊藏的偉(wei) 大精神:“老西藏精神”(特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能忍耐、特別能團結、特別能奉獻)和“兩(liang) 路”精神(一不怕苦、二不怕死,頑強拚搏、甘當路石,軍(jun) 民一家、民族團結),也為(wei) 老一輩共產(chan) 黨(dang) 人的境界所感動。

由川藏方向進軍(jun) 的十八軍(jun) ,進藏前原本已經接管富庶的川南。軍(jun) 長張國華已經被任命為(wei) 川南行署主任,政委譚冠三已明確兼任四川省自貢地委書(shu) 記。經過多年南征北戰,許多戰士已打算在川南安家落戶,突然接到進軍(jun) 西藏的任務,想到西藏路途遙遠、嚴(yan) 寒缺氧、語言不通、風俗迥異,不少幹部戰士思想出現了波動。

為(wei) 了幫助部隊實現由“川南安家”到進軍(jun) 西藏的思想轉變,引導全軍(jun) 認識進軍(jun) 西藏的光榮使命,張國華背女出征,發出“此去西藏,我是去給西藏人民當長工”的誓言,他三歲的女兒(er) 難難不幸成為(wei) 進軍(jun) 西藏犧牲的第一名“戰士”;譚冠三和妻子攜手進藏,與(yu) 年幼的孩子們(men) 天涯相思,直到1959年7月,譚冠三赴京匯報西藏平叛和民主改革情況,全家人才第一次團聚。

“今天研讀西藏和平解放史,就是一堂生動的黨(dang) 史學習(xi) 教育課。”團隊成員一致認為(wei) ,要把這部新聞專(zhuan) 題片做好,講好西藏和平解放的曆史,傳(chuan) 承好西藏和平解放過程中孕育的偉(wei) 大精神。

為(wei) 此,團隊決(jue) 定增加兩(liang) 期節目,從(cong) 細節講述老西藏們(men) 的家國情懷:《背著女兒(er) 進藏的將軍(jun) 》,講述十八軍(jun) 軍(jun) 長張國華為(wei) 何背女出征、進軍(jun) 西藏的感人故事;《他把骨灰埋在西藏》講述十八軍(jun) 政委譚冠三為(wei) 何把骨灰埋在西藏、通過書(shu) 信寄托對子女的深情等故事。

敬畏曆史,書(shu) 寫(xie) 突破

這部新聞專(zhuan) 題片是西藏和平解放70周年報道中,唯一一部從(cong) 檔案視角解讀那段波瀾歲月的新聞報道,也是新華社西藏分社適應媒體(ti) 融合發展新格局,創新報道工作的一種新探索。

專(zhuan) 題片內(nei) 容涉及中央治藏曆史等內(nei) 容,政治敏感性強。主創團隊完成腳本後,通過多種途徑,對腳本所涉及的時間、地名、人名、職務、數據、史料等內(nei) 容反複核校,確保報道真實安全。

萬(wan) 事俱備,進入拍攝階段。團隊選擇新華社西藏分社圖書(shu) 閱覽中心作為(wei) 拍攝場地,新華社音視頻部援藏記者董琳娜擔任主講人,專(zhuan) 業(ye) 的拍攝團隊進駐現場。同時,還深入西藏自治區檔案館、拉薩川藏青藏公路紀念碑等地拍攝外景。

在製作過程中,團隊成員精誠協作,對腳本核校、音樂(le) 鋪排、資料收集等進行分工,對節目的編排反複研討,確保高質量、高水準完成。從(cong) 新華社湖南分社來援藏的副總編輯韓曦樂(le) 對每期節目的音樂(le) 進行了專(zhuan) 業(ye) 指導。為(wei) 適應手機端傳(chuan) 播特點,本組報道每期設計了微信導讀新媒體(ti) 文案、精選重要檔案、製作了GIF動圖等,增強了傳(chuan) 播效果。節目每一期視頻的最後都對下一期節目做了預告,讓受眾(zhong) 對後麵的節目充滿期待。製作完畢後,新華社西藏分社組成審片小組,兩(liang) 次集中審片,確保報道準確。

團隊成員旦增尼瑪曲珠是這次專(zhuan) 題片的攝像。他對連續奮戰刻骨銘心:“攝製從(cong) 開始的拍攝構思到拍攝風格、選址、布光、相機參數設定,到後期剪輯節奏的把握、檔案呈現的特效、每一集的音樂(le) 情緒,都需要一絲(si) 不苟的態度去處理。每一幀畫麵、每一條字幕、每一個(ge) 特效、每一段音樂(le) 都需要不斷調整,不斷考量與(yu) 整個(ge) 片子所闡述的西藏和平解放這一波瀾壯闊的曆史的匹配度、吻合度,不能有僥(jiao) 幸心理、懶惰思想。”

作為(wei) 傳(chuan) 統文字記者,導演張京品介紹,多名團隊成員都是文字記者,對視頻業(ye) 務不夠熟悉,這次報道作為(wei) 從(cong) 文字記者向融合報道記者轉型的一次嚐試,團隊成員既充滿期待,也謹小慎微。在節目播出前,團隊成員盯著電腦一幀一幀看,一條字幕一條字幕核校,有兩(liang) 個(ge) 晚上通宵熬夜,但沒有人抱怨過。

6期節目於(yu) 西藏和平解放70周年大慶前按每天一期頻次播發,團隊成員也每天盯著報道的效果。新華社客戶端留言超過5000多條:

“希望多一些科普西藏和平解放的電視劇、紀錄片。”

“作為(wei) 曾經在高原服役過的退伍士兵,經曆過一些苦,但是和先輩們(men) 一比,我覺得那些都不算什麽(me) 困難了。”

一些同行和業(ye) 內(nei) 人士也感慨:“《寶‘藏’檔案》不僅(jin) 是一部紅色曆史紀錄片,也是青年受眾(zhong) 的一堂黨(dang) 課,是一部高水準的時代紀錄片。”

今日頭條、騰訊新聞、新浪新聞、網易新聞、澎湃新聞、搜狐新聞、百度新聞、西藏日報等600多家新聞客戶端、公眾(zhong) 號以及抖音、微博廣泛轉載了這組報道。看到網友和業(ye) 內(nei) 的肯定,團隊更加深刻地理解到製作這部片子的價(jia) 值。

“做這樣富有曆史厚重感的視頻,讓我深刻了解到那些創造曆史的人永遠不會(hui) 被忘記,他們(men) 會(hui) 以某種形式存在,就如我們(men) 這次的視頻作品,他們(men) 通過視頻的形式永遠留在了曆史長河中。”作為(wei) 一名入職新華社僅(jin) 一年的年輕記者,團隊成員金一清既為(wei) 能在參與(yu) 這組報道中學習(xi) 西藏和平解放史感到驕傲,也為(wei) 今後開展融合報道充滿了信心。(撰稿《寶“藏”檔案》創作團隊)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。