拉薩河畔,一座高大紀念碑掩映在蒼鬆翠柏中,碑上用漢藏兩(liang) 種文字書(shu) 寫(xie) 著“川藏青藏公路紀念碑”。這座有形的豐(feng) 碑背後,是無形的精神豐(feng) 碑——“一不怕苦、二不怕死,頑強拚搏、甘當路石,軍(jun) 民一家、民族團結”的“兩(liang) 路”精神。

60多年前,十幾萬(wan) 名各族築路軍(jun) 民戰天鬥地、勇闖“生命禁區”,修通了川藏公路和青藏公路,結束了西藏沒有現代公路的曆史,創造了世界公路史上的奇跡。“兩(liang) 路”一通,猶如祖國伸出雙臂擁抱西藏,更加須臾不可分。

2014年8月,習(xi) 近平總書(shu) 記就川藏、青藏公路建成通車60周年作出重要批示:新形勢下,要繼續弘揚“兩(liang) 路”精神,養(yang) 好兩(liang) 路,保障暢通,使川藏、青藏公路始終成為(wei) 民族團結之路、西藏文明進步之路、西藏各族同胞共同富裕之路。

這既是對曆史精神回響的激揚點讚,也為(wei) 西藏發展和國家治理提供了傳(chuan) 之久遠的精神動力。

川藏公路、青藏公路是在被稱為(wei) “人類生命禁區”的“世界屋脊”創造的建設奇跡,是在黨(dang) 的領導下新中國取得的重大成就,集中體(ti) 現了新中國成立初期各族人民意氣風發建設社會(hui) 主義(yi) 的革命激情,體(ti) 現了公路建設者越是困難越向前的崇高精神和心係國家人民的無私情懷,對推動西藏實現社會(hui) 製度曆史性跨越、經濟社會(hui) 快速發展,對鞏固西南邊疆、促進民族團結進步發揮了十分重要的作用。

逢山開路、遇水架橋,以熱血和汗水鑄就的“兩(liang) 路”精神至今熠熠生輝,激勵著一代代人在實現第二個(ge) 百年奮鬥目標、實現中華民族偉(wei) 大複興(xing) 中國夢的新征程中,不斷書(shu) 寫(xie) 壯美的奮鬥奇跡。

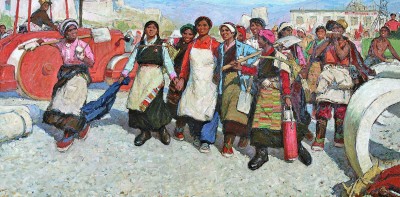

《我們(men) 走在大路上》(油畫) 潘世勳

1.一不怕苦 二不怕死

在四川省甘孜藏族自治州瀘定縣二郎山川藏公路紀念館中,一個(ge) 個(ge) 催人淚下的築路故事令前來參觀的觀眾(zhong) 深受觸動,許多舊物也見證著當年築路的艱辛和不易。川藏公路堪稱地質災害的“博物館”,沿線多高山峽穀、激流險灘,地震、滑坡、泥石流、沼澤、雪崩等災害頻發;青藏公路要跨越平均海拔在4000米以上的青藏高原。

“一不怕苦、二不怕死”是青藏、川藏公路的建設隊伍在築路過程中喊出的一句著名口號,也是“兩(liang) 路”精神的特質。“兩(liang) 路”修建者在修建世界上最具挑戰性的兩(liang) 條公路時,懷著不怕犧牲的大無畏精神,對理想矢誌不渝、對事業(ye) 勇往直前,充分彰顯了“百折不撓、自強不息”的革命英雄主義(yi) 品質。

雪山見證,蒼天銘記。築路大軍(jun) 流下的汗水與(yu) 淚水交融在一起,兩(liang) 條用鮮血和生命築成的“天路”如聖潔的哈達鋪在這蒼莽的“世界屋脊”上。

如今,川藏線、青藏線上,依然流傳(chuan) 著築路英烈的故事。

被稱為(wei) “川藏公路第一險”的二郎山海拔雖然隻有3400多米,但因其獨特的氣候被當地人稱為(wei) “陰陽山”。陽麵是高寒幹燥氣候,天氣常常晴好;陰麵卻十分潮濕,當年施工時正值夏季,雨水很多,還時常夾雜著雪和冰雹。

當時的築路軍(jun) 民,隻有鐵錘、鋼釺、十字鎬等簡單的工具。在二郎山的絕壁上,戰士們(men) 把自己吊在半山腰,一人扶著鏨子,一人揮舞鐵錘,以每公裏犧牲7人的巨大代價(jia) ,硬生生在峭壁上鑿出了一條路。

在雀兒(er) 山工地,年僅(jin) 25歲的張福林被巨石砸中,倒在血泊中。他對前來搶救的醫生說:“我傷(shang) 得很重,恐怕不行了,別給我打針了,為(wei) 國家省一針吧!”

用最原始的工具、最低的成本、最少的人力、最短的時間,“兩(liang) 路”修建者心係國家與(yu) 人民,發揚“一不怕苦,二不怕死”的奮鬥精神,經受住了艱難的自然環境和簡陋的工作環境帶來的雙重考驗,完成了一個(ge) 又一個(ge) “不可能完成的任務”,寫(xie) 下了一個(ge) 又一個(ge) 傳(chuan) 奇!

被稱為(wei) “青藏公路之父”的慕生忠將軍(jun) 曾在鐵鍬把上刻下“慕生忠之墓”五個(ge) 字。他說:“如果我死在這條路上了,這就是我的墓碑。路修到哪裏,就把我埋在哪裏,我的頭一定要朝著拉薩的方向。”

倒下的是英雄,鋪就的是道路,鑄就的是豐(feng) 碑。中國共產(chan) 黨(dang) 成立以來,為(wei) 贏得民族獨立和人民解放、實現國家富強和人民幸福,無數革命先烈矢誌不渝、前赴後繼,無數平凡英雄接過先輩的接力棒,叫響“一不怕苦、二不怕死”的口號,艱苦奮鬥、無私奉獻,譜寫(xie) 了氣吞山河的英雄壯歌。

英靈回眸應笑慰,身後自有擎旗人。

從(cong) 青藏公路建成起,公路沿線就駐守著一支養(yang) 路隊。幾十年來,一代代養(yang) 路職工在陰雨連綿的季節與(yu) 塌方、泥石流搏鬥,在風雪彌漫的寒冬與(yu) 冰雪抗爭(zheng) ,無私守護著這條“大動脈”。

30多年前,時任雅江兵站副站長的馬柯長執行任務時墜入山穀,馬敏和馬誌輝兄弟倆(lia) 永遠失去了父親(qin) 。兄弟倆(lia) 長大後,又主動要求到父親(qin) 曾經戰鬥過的雅江兵站繼續戰鬥。

在川藏線雀兒(er) 山路段,被譽為(wei) “雪山鐵人”的養(yang) 路工陳德華立下誓言:“我就是死了,也要化成個(ge) 路標,戳在這山上!”

曆史川流不息,精神代代相傳(chuan) 。“一不怕苦、二不怕死”的精神,早已成為(wei) 激勵全國各族人民戰勝各種困難、迎接各種挑戰的強大精神力量。

2.頑強拚搏 甘當路石

在西藏昌都八宿縣的川藏公路怒江大橋旁,矗立著一座老橋墩,往來的車輛經過時會(hui) 不約而同地鳴笛致敬。

聽當地的百姓說,當年一位戰士修橋時不慎掉入了正在澆築的橋墩中,混凝土迅速凝固,戰友們(men) 想盡辦法也沒能挽救他的生命。

如今,旁邊的第二代怒江大橋修起來了,老橋墩依舊沒拆,成為(wei) 聳立在滔滔江水中的一座曆史豐(feng) 碑。每到清明節,當地百姓都會(hui) 在橋上係上潔白的哈達,紀念築路英雄。

“兩(liang) 路”修築之初,我國正處在一窮二白、積貧羸弱的狀態,盡管當時國家用於(yu) 交通運輸業(ye) 的投資占全國投資總額的比例很高,但如何打通前往西藏的“天路”,仍是擺在全體(ti) 築路人麵前的巨大難題。

由於(yu) 西藏地處偏遠,運送補給十分不便,“兩(liang) 路”建設者們(men) 的物資供應時常陷入極端困難的境地。在惡劣的自然環境下,築路大軍(jun) 隻能睡在雪地上。在極度缺乏人力、物資的條件下修築公路,艱苦程度可想而知。

此外,當時在“世界屋脊”修建“天路”,還需要極高的技術水平和豐(feng) 富的建設經驗,但這兩(liang) 點恰恰受到曆史條件的嚴(yan) 重製約。麵對這種情況,築路部隊勇於(yu) 創新,開展勞動競賽活動,收到了很好的效果。資料顯示,川藏公路施工支隊第十八中隊,在兩(liang) 天中就有54個(ge) 人提出合理建議25條,被采用的有6條;第二十四中隊戰士伍紹雲(yun) 試做的單人打夯機將工效提高了306%……

在築路大軍(jun) 的共同努力下,1954年12月15日,慕生忠將軍(jun) 帶領築路大軍(jun) 用鎬、鍬、錘三樣“武器”穿越了25座雪山,僅(jin) 用7個(ge) 月零4天就修築了從(cong) 格爾木通往拉薩1200公裏的青藏公路,結束了青藏千百年來人背畜馱的落後交通運輸方式,在荒蕪的藏北建設出一座座現代化城市。

“我們(men) 家有八個(ge) 人現在都在交通行業(ye) 工作,我父親(qin) 是當年修築青藏公路時的運輸工,據他回憶,當時西藏一條公路都沒有,戰士們(men) 拿著鐵錘、鋼釺、鐵鍁等簡單工具,要征服的卻是海拔四五千米的大山和奔騰的河流。”青藏公路格爾木公路總段養(yang) 護工人張玉林說,從(cong) 當年的拉架子車到靠畜力、拖拉機,再到如今機械化養(yang) 護公路,養(yang) 護工們(men) 住上了樓房,可以洗熱水澡,有新鮮蔬菜吃,還用上了現代化網絡,生活發生了翻天覆地的變化。

正是靠著一代又一代築路人、養(yang) 路人的壯舉(ju) ,才有了如今被譽為(wei) “世界屋脊上的蘇伊士運河”的青藏公路,它是世界上首例在高寒凍土區全部鋪設黑色等級路麵的公路。在公路時代,它承擔著85%以上的進藏物資和90%以上出藏物資的運輸任務,被譽為(wei) “西藏的生命線”。

“要致富,先修路。”幾十年來,隨著公路、鐵路、機場的開通運營,功能齊備、聯絡緊密、四通八達、安全可靠、快速便捷的現代交通網絡,把西藏和世界各地緊密聯係在一起。

數據顯示,截至2020年底,西藏全區公路通車裏程達11.88萬(wan) 公裏,鄉(xiang) 鎮、建製村通暢率分別達94%、76%;青藏鐵路和拉日鐵路建成通車,川藏鐵路開工建設;昌都邦達、林芝米林、日喀則和平、阿裏昆莎等支線機場建成,國際國內(nei) 航線達140條,通航城市66個(ge) ……

放眼全國,鐵路運營裏程達14.6萬(wan) 公裏,高鐵運營裏程3.8萬(wan) 公裏,占世界高鐵運營裏程的三分之二;公路總裏程519.8萬(wan) 公裏,高速公路以16.1萬(wan) 公裏的通車裏程穩居世界之首;我國境內(nei) 民用航空頒證機場共241個(ge) ,年旅客吞吐量達1000萬(wan) 人次以上的通航機場27個(ge) ……交通運輸實現跨越式發展,成為(wei) 長期以來我國經濟發展的助推器。

“把修好的路留給別人,把沒有路的地方留給自己。”正是無數交通運輸建設者們(men) 用自己勇於(yu) 擔當的堅韌意誌和敢為(wei) 人先的雄心壯誌,讓“兩(liang) 路”精神從(cong) 未因時代變遷而褪色。

西藏拉薩拉林公路沿線油菜花和青稞地田園風光。 新華社發

3.軍(jun) 民一家 民族團結

“從(cong) 來沒人走過的雪山上修起了公路,從(cong) 前搭著帳篷的地方也蓋起了樓房,藏族人民站立在紅旗下,跟著英明的共產(chan) 黨(dang) ,建設著家鄉(xiang) ,我們(men) 的家鄉(xiang) ,我們(men) 生長的地方,叫我們(men) 怎麽(me) 不歌唱。”提到“兩(liang) 路”,就不得不讓人想起羅念一創作的這首《叫我們(men) 怎麽(me) 不歌唱》。多年來,這首歌曲在藏族人民群眾(zhong) 中廣泛傳(chuan) 唱,將軍(jun) 民一家、民族團結的思想播種在西藏大地上。

民族平等、民族團結、各民族共同繁榮是我國長久以來的民族政策。根據史料記載,在“兩(liang) 路”修築過程中,中央要求進藏部隊“進軍(jun) 西藏,不吃地方”,要避免物價(jia) 上漲引起波動,不能向群眾(zhong) 大量采購糧食,要充分尊重少數民族同胞的曆史、文化、宗教信仰,促進軍(jun) 民團結、民族團結。

正因如此,戰士們(men) 在進藏、修路過程中,時刻不忘為(wei) 藏胞做好事。可以說,“兩(liang) 路”的通車是築路部隊和漢藏各族民眾(zhong) 共同奮鬥的成果。兩(liang) 萬(wan) 藏族民工參加築路,他們(men) 與(yu) 解放軍(jun) 戰士攜手修路架橋,結下深厚友誼。

在川藏公路修建過程中,湧現出了一大批英雄模範人物,先後評選出6000多名人民功臣和模範工作者以及200多個(ge) 先進集體(ti) ,有3000多名英烈長眠雪山,他們(men) 集中代表了築路大軍(jun) 對藏族人民、對各民族的團結和祖國統一的一片赤子之心。

“藏族同胞們(men) 除了直接參加築路外,還組織龐大的犛牛運輸隊,日夜不停地翻山越嶺,給築路工地運送各種物資達60萬(wan) 馱。”重慶交通大學副教授苗國厚表示,當時的藏族工人隊長紮西多吉積極參加運輸工作,並十分愛惜運送的物資,處處以身作則;藏族女工人曲美巴貞、央尼、白珠等,也都是當時為(wei) 人傳(chuan) 頌的先進人物和勞動模範。各族人民團結一心、眾(zhong) 誌成城,在“世界屋脊”上修築起了“兩(liang) 路”。

60多年來,“兩(liang) 路”像兩(liang) 條飄落人間的潔白哈達,把西藏和祖國大家庭緊緊連在一起,也讓西藏有了翻天覆地的變化。數據顯示,1951年西藏地區生產(chan) 總值僅(jin) 為(wei) 1.29億(yi) 元,2020年西藏地區生產(chan) 總值突破1900億(yi) 元,經濟實力明顯提升,經濟結構持續優(you) 化;2020年西藏全區社會(hui) 消費品零售總額達745.78億(yi) 元,比1959年增長2192倍;2020年西藏城鄉(xiang) 居民人均可支配收入比2010年翻一番。與(yu) 此同時,“十三五”期間,西藏累計接待國內(nei) 外旅遊者15763.26萬(wan) 人次,旅遊收入達2125.96億(yi) 元,老百姓吃上了旅遊飯,切實享受到了旅遊帶來的紅利,走上了致富路。

和經濟社會(hui) 發展同樣值得珍視的,還有全國各族人民攜手往前奔、不讓一個(ge) 掉隊的情誼和民族精神,被譽為(wei) “雪線郵路的幸福使者”的其美多吉就是其傑出的踐行者之一。作為(wei) 中國郵政集團四川省甘孜縣分公司的郵車駕駛員,其美多吉30年如一日,駕駛郵車在平均海拔3500米的雪線郵路上運送郵件,累計行駛裏程140多萬(wan) 公裏,沒有發生一起責任事故,被授予“時代楷模”稱號。

在郵路上遇到需要幫助的人,無論是哪個(ge) 民族、來自哪個(ge) 地方,其美多吉都會(hui) 毫不猶豫地施以援手。“作為(wei) 一名共產(chan) 黨(dang) 員,除了在雪線郵路上做好本職工作外,還要堅定不移維護祖國統一和民族團結。每一個(ge) 民族的命運都和祖國的命運緊密相連,要共同經營好我們(men) 團結、穩定、和諧的家園。”其美多吉說。

民族團結是各族人民的生命線,做好民族工作是關(guan) 係祖國統一和邊疆鞏固的大事,是關(guan) 係民族團結和社會(hui) 穩定的大事,也是關(guan) 係國家長治久安和中華民族繁榮昌盛的大事。新征程上,我們(men) 要繼續弘揚“兩(liang) 路”精神,讓各民族在中華民族的大家庭中手足相親(qin) 、守望相助,像石榴籽一樣更加緊緊地抱在一起。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。