今年是西藏和平解放70周年,70年來,在中國共產(chan) 黨(dang) 的領導下,駐藏部隊官兵、援藏幹部和西藏各族人民一道,在和平解放西藏、建設西藏、發展西藏的偉(wei) 大曆程中,孕育、傳(chuan) 承了“特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能忍耐、特別能團結、特別能奉獻”的“老西藏精神”。

這一代代默默的奉獻者、舍身忘我的奮鬥者、“敢教日月換新天”的建設者,用行動不斷為(wei) “老西藏精神”注入新的時代內(nei) 涵。以短短70年時間,在西藏實現了跨越上千年的曆史性進步。

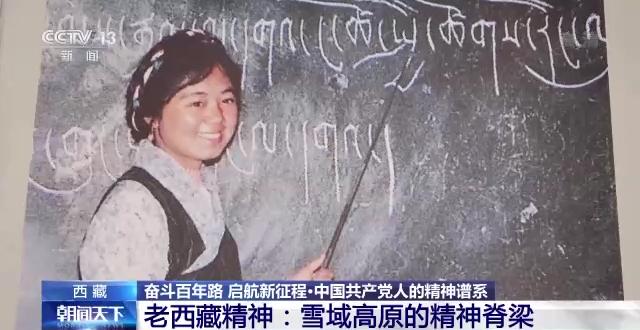

老西藏精神:雪域高原的精神脊梁

“老西藏精神”誕生於(yu) 上個(ge) 世紀五十年代。1950年3月,以中國人民解放軍(jun) 第十八軍(jun) 為(wei) 主力的進藏部隊,為(wei) 和平解放西藏,爬雪山、涉激流、忍饑寒,克服千難萬(wan) 險最終取得勝利,喜馬拉雅山上插上了五星紅旗。1951年5月23日,西藏和平解放。從(cong) 此,西藏人民與(yu) 全國各族人民一道在祖國大家庭裏走上了團結、進步、發展的光明大道。

西藏自治區黨(dang) 委黨(dang) 史研究室主任 汪德軍(jun) :進藏部隊每一個(ge) 幹部戰士身上要背70多斤的物資,徒步走進西藏。在翻越西藏大山大河過程中,幹部戰士克服了重重困難,一路為(wei) 西藏老百姓看病送藥,讓我們(men) 西藏老百姓首先認識了解放軍(jun) ,認識了共產(chan) 黨(dang) 。

西藏和平解放後,十八軍(jun) 將士繼續紮根高原,開荒種地、修築道路、發展生產(chan) ,全心全意為(wei) 人民服務。他們(men) 與(yu) 西藏各族人民一道,艱苦創業(ye) 、英勇鬥爭(zheng) 、攻堅克難,鑄就了“特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能忍耐、特別能團結、特別能奉獻”的“老西藏精神”。

而為(wei) 了讓西藏各族群眾(zhong) 過上幸福生活,在“老西藏精神”的激勵下,人們(men) 積極投身社會(hui) 主義(yi) 新西藏建設,建起了西藏曆史上的多個(ge) “第一”:第一條公路、第一個(ge) 機場、第一所小學、第一座農(nong) 場等,為(wei) 西藏現代化建設打下重要基礎。

總台記者 李朕:林周是拉薩最大的農(nong) 業(ye) 縣,有著“拉薩糧倉(cang) ”的美譽。然而在上世紀60年代以前,這裏還是“亂(luan) 石荒地”。從(cong) 1965年開始,一批批支邊知識青年從(cong) 祖國各地來到這裏“開發邊疆,建設農(nong) 墾”,他們(men) 與(yu) 當地幹部群眾(zhong) 、進藏幹部一起,發揚“老西藏精神”,將原先的荒灘變成了糧倉(cang) 。

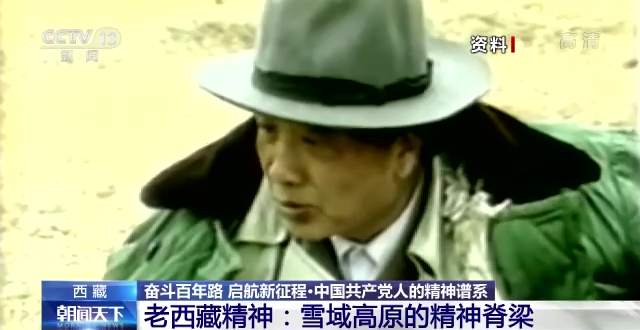

一茬又一茬的援藏幹部支援西藏,他們(men) 用實際行動增進民族團結、推動社會(hui) 主義(yi) 新西藏的建設,使“老西藏精神”曆久彌新。兩(liang) 次進藏工作的山東(dong) 援藏幹部孔繁森就是其中一員。

孔繁森,1992年底被任命為(wei) 阿裏地委書(shu) 記,為(wei) 了加快阿裏的經濟社會(hui) 發展,在平均海拔4500米的高原上,全地區106個(ge) 鄉(xiang) 他跑遍了98個(ge) ,行程達8萬(wan) 多公裏。1994年11月,孔繁森不幸因車禍以身殉職,時年50歲。如今,學習(xi) 和發揚“孔繁森精神”,成為(wei) 西藏傳(chuan) 承“老西藏精神”和黨(dang) 史學習(xi) 教育的重要內(nei) 容。

西藏自治區黨(dang) 委黨(dang) 史研究室主任 汪德軍(jun) :孔繁森精神也是老西藏精神的延續,孔繁森精神實質就是全心全意為(wei) 人民服務,彰顯了一名共產(chan) 黨(dang) 員為(wei) 黨(dang) 分憂、為(wei) 國盡責、為(wei) 民造福的政治擔當,在世界屋脊上樹立了一座座的豐(feng) 碑,為(wei) 我們(men) 留下了寶貴的精神財富。

正是因為(wei) 一代代駐藏官兵、援藏幹部,一批批的優(you) 秀共產(chan) 黨(dang) 員等,同西藏各族人民一道,發揚“老西藏精神”,才有了今天西藏各項事業(ye) 加快發展。1951年西藏地區生產(chan) 總值僅(jin) 為(wei) 1.29億(yi) 元,2020年地區生產(chan) 總值突破1900億(yi) 元,經濟實力明顯提升,人民生活水平顯著提高。

一部青稞改良史 折射老西藏精神70年傳(chuan) 承

青稞是藏族百姓的主糧,青稞產(chan) 業(ye) 也是西藏特色支柱產(chan) 業(ye) 之一。在“老西藏精神”的激勵帶動下,如今以青稞為(wei) 代表的農(nong) 作物良種在雪域高原三次更新換代,青稞從(cong) 過去的救命糧發展為(wei) 現在的致富糧,“老西藏精神”煥發出新的時代之光。

這段時間,西藏自治區農(nong) 牧科學院農(nong) 業(ye) 研究所副所長唐亞(ya) 偉(wei) 和工作人員來到拉薩市達孜區塘嘎鄉(xiang) 塘嘎村,走進村民家裏,了解他們(men) 試種的青稞新品種的收成情況。這個(ge) 新品種在生產(chan) 示範推廣與(yu) 應用上,今年已進入第四年。

拉薩市達孜區塘嘎鄉(xiang) 塘嘎村9組村民 達娃:(農(nong) 業(ye) 研究所)給了我們(men) 1500畝(mu) 的良種進行試種,今年長勢非常好,一畝(mu) 地可以出800到900斤,大家非常喜歡。這個(ge) 良種一方麵產(chan) 量非常高,另一方麵抗倒伏。我們(men) 收割很方便,秸稈的量也比其他的品種要多。

1951年西藏和平解放前,西藏青稞平均畝(mu) 產(chan) 隻有80公斤左右,產(chan) 量極低。為(wei) 了提高青稞、小麥等農(nong) 作物的產(chan) 量與(yu) 品質,一代代農(nong) 業(ye) 科技工作者紮根高原,通過不懈努力選育出農(nong) 作物新品種150餘(yu) 個(ge) ,青稞平均畝(mu) 產(chan) 提高到了2021年的382公斤。

如今,西藏自治區農(nong) 牧科學院的科研工作者們(men) ,仍在不斷進行著新品種的改良選育。然而,一個(ge) 新品種的培育絕非易事,幾千份材料的選擇,配置不同的雜交組合,幾年甚至十幾年的觀察、鑒定與(yu) 等待,都有可能得不到理想的品種。遇到難題,唐亞(ya) 偉(wei) 就會(hui) 走到農(nong) 業(ye) 所北麵的3號試驗田,這是西藏和平解放後,進藏部隊在西藏開荒的第一塊耕地。

西藏自治區農(nong) 牧科學院農(nong) 業(ye) 研究所副所長 唐亞(ya) 偉(wei) :這些科學家們(men) 肩扛手搬,把這塊地由河灘地變為(wei) 現在優(you) 質的耕地。艱苦的條件下,他們(men) 能創造出一些豐(feng) 碩的成果,做不出比他們(men) 更好的、更優(you) 秀的成果,那就愧對於(yu) 老革命者對我們(men) 的期望。

正是一代代農(nong) 業(ye) 科技人員傳(chuan) 承和發揚“老西藏精神”,西藏青稞產(chan) 業(ye) 不斷結出新的成果。2021年西藏全區青稞種植麵積達218萬(wan) 畝(mu) ,青稞生產(chan) 基地內(nei) 良種覆蓋率達到90%以上,全區青稞產(chan) 量將達80萬(wan) 噸。

青稞產(chan) 業(ye) 的發展為(wei) “老西藏精神”注入了新的活力和時代內(nei) 涵。據自治區農(nong) 業(ye) 農(nong) 村廳最新統計,2021年西藏全區52家青稞加工企業(ye) ,青稞加工轉化將達到16萬(wan) 噸,青稞加工年產(chan) 值超過14億(yi) 元,已研發糕點、醋等係列青稞產(chan) 品80多個(ge) 品種。

西藏自治區農(nong) 業(ye) 農(nong) 村廳副廳長 王冠傑:“十四五”時期,全區廣大農(nong) 業(ye) 工作者將繼承和發揚“老西藏精神”,紮實推進青稞產(chan) 業(ye) 向前發展,力爭(zheng) 到2025年青稞單產(chan) 再提高50斤,實現青稞產(chan) 業(ye) 價(jia) 值鏈不斷提升、產(chan) 業(ye) 鏈不斷延長,不斷促進農(nong) 牧民群眾(zhong) 增收。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。