風雪中的楚魯鬆傑鄉(xiang) 政府(2019年1月8日攝)。新華社記者 陳尚才 攝

孟冬時節,喜馬拉雅山脈西段的深山裏,已是白雪皚皚。群山環抱中的楚魯鬆傑鄉(xiang) ,一條寬闊平整的柏油路,沿楚鬆村向前延展,路兩(liang) 邊是一棟棟錯落有致的二層小樓,鮮豔的五星紅旗在樓頂隨風飄揚。

西藏阿裏地區劄達縣楚魯鬆傑鄉(xiang) ,距拉薩2000多公裏,距北京5000多公裏。這裏平均海拔4100米,雪峰矗立,山高穀深,每年大雪封山半年,是名副其實的“雪域孤島”。

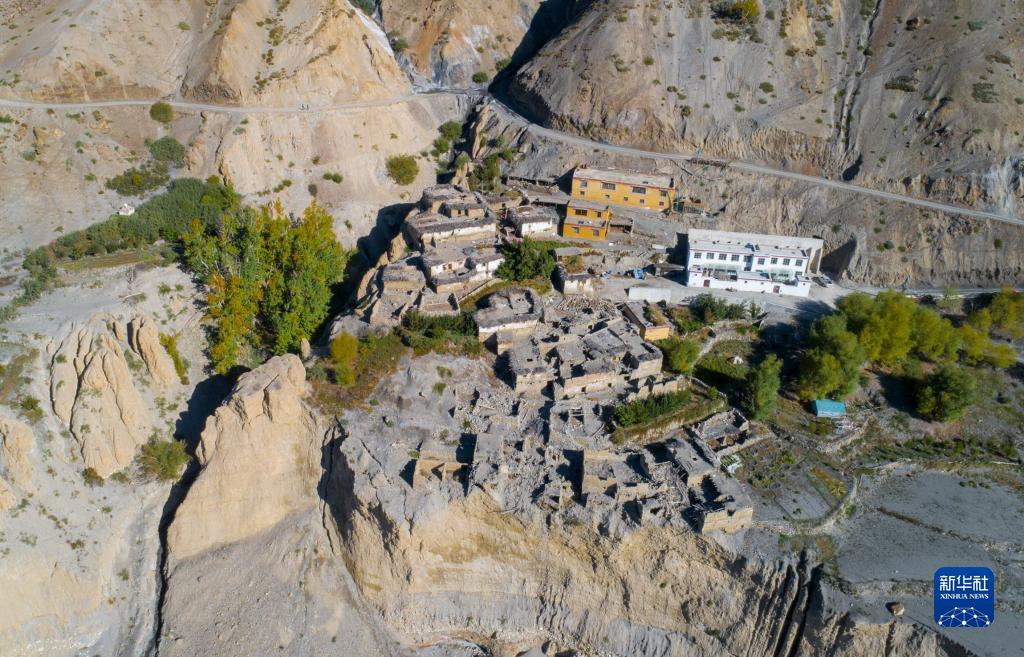

這是楚魯鬆傑鄉(xiang) 楚鬆村的“四代房”(2018年9月16日攝,無人機照片)。新華社記者 旦增尼瑪曲珠 攝

楚魯鬆傑,藏語意為(wei) “三湖中間的村莊”。從(cong) 2018年開始,先後有四批新華社記者到這裏采訪和蹲點調研,記錄著這個(ge) 邊陲鄉(xiang) 鎮的變化,見證著當地幹部群眾(zhong) 守護神聖疆土的初心和使命。

“山在那兒(er) ”:美麗(li) 的新家園

2018年,新華社記者首次進入楚魯鬆傑,以房子為(wei) 切口,采寫(xie) 了《西藏阿裏楚鬆村“四代房”:中國邊陲巨變的縮微影像》。2018年底起,記者陳尚才掛職楚魯鬆傑鄉(xiang) 黨(dang) 委副書(shu) 記、副鄉(xiang) 長。與(yu) 當地群眾(zhong) 同吃、同住、同勞動,在大雪封山時蹲點調研半年。2019年6月,新華社記者到楚魯鬆傑,就邊境發展進行調研。

楚魯鬆傑鄉(xiang) 衛生院院長次仁頓珠(右)在給巴卡村村民索朗多傑檢查身體(ti) (2018年12月22日攝)。新華社記者 陳尚才 攝

近期,記者再次前往楚魯鬆傑采訪。

再訪巴卡村卡熱組76歲老人索朗多傑,他正在藏式小院裏悠閑地喝著甜茶,身旁一朵朵波斯菊競相綻放。“這輩子還能住上這樣的房子,以前想都不敢想。”他說。

卡熱群眾(zhong) 以前的居住條件很差,以致組名都與(yu) 那段苦難記憶緊密相關(guan) 。

“卡熱,藏語意為(wei) ‘堅固堡壘’。舊西藏,卡熱的群眾(zhong) 居住在懸崖上的洞穴裏,為(wei) 防禦土匪,堡裏僅(jin) 有一扇門進出、一條路通達。”索朗多傑說,解放軍(jun) 趕跑土匪後,他們(men) 才走出土堡,在對岸的山腰上建起自己的家。

楚魯鬆傑鄉(xiang) 的幹部在型欽牧場巡邏(2019年1月8日攝)。新華社記者 陳尚才 攝

隨著國家對邊境地區的投入不斷加大,卡熱人又先後3次興(xing) 建或改建住房。2018年,巴卡村邊境小康示範村項目正式啟動,按照人均30平方米的標準,每戶群眾(zhong) 都分到一套獨家院落。

行走於(yu) 卡熱組,村旁的帕裏河歡騰向前,房前的樹葉五彩繽紛,古堡、老房、新房赫然相對,小康新村在夕陽和雪山掩映下熠熠生輝。

深山苦,深山變,不僅(jin) 僅(jin) 體(ti) 現在住房上。68歲的巴卡村群眾(zhong) 謝朗多傑仍清晰地記得,1985年,30頭犛牛、15匹馬馱來建築材料建起學校,那是當年楚魯鬆傑的大事。

楚魯鬆傑鄉(xiang) 楚鬆村楚魯組村民強白桑姆用入戶自來水清洗茶碗(2021年9月18日攝)。新華社記者 格桑朗傑 攝

之後,第一條公路修進了深山,衛生院和小學陸續新建或翻新,邊境小康示範村項目有序推進……2012年,楚魯鬆傑隆重舉(ju) 行鄉(xiang) 黨(dang) 委和政府成立掛牌儀(yi) 式,坐上“發展快車”。

如今又來到這個(ge) 邊陲之地,新變化正在發生。談及近兩(liang) 年的變化,楚魯鬆傑鄉(xiang) 黨(dang) 委書(shu) 記陳淇如數家珍:高挺電塔將國家大電網的電力送進深山;通信信號進一步增強,上網有了4G信號;自來水通到了家裏,群眾(zhong) 不用再受背水之苦……

“昔日的背水桶,如今成了澆花和給牛喂水的工具,澆灌著幸福生活。”楚鬆村村民強白桑姆感慨地說,山在那兒(er) ,我們(men) 的家就在那兒(er) !

“紮西德勒”:我們(men) 的新生活

基礎設施的瓶頸一旦被打破,群眾(zhong) 生產(chan) 生活隨之升級。

從(cong) 劄達縣底雅鄉(xiang) 出發,沿著“之”字形土路驅車1個(ge) 小時,就到了夏讓拉山腳下。往右前往曲鬆鄉(xiang) ,往左拐是楚魯鬆傑鄉(xiang) 。如今,一條嶄新的柏油馬路將兩(liang) 個(ge) 邊境鄉(xiang) 連接起來。

楚魯鬆傑鄉(xiang) 的藏細柳種植基地(2021年9月19日攝)。新華社記者 格桑朗傑 攝

記者2019年蹲點調研時,雖然楚魯鬆傑的交通條件已有較大改善,但通外公路、通村公路仍是土路。直到那年年底,通外柏油公路才正式鋪通。

記者近期采訪時,50多歲的強白桑姆滿臉笑容:“村裏的硬化路已經連上柏油路了。”

對道路愛之切,是因為(wei) 吃了太多道路不通的苦。“小時候,楚魯鬆傑沒有外出道路,需乘牛皮筏渡河,過了河再翻山越嶺往外走。”強白桑姆說,很長一段時間,外出求學的孩子一年隻能回家一趟。

楚魯鬆傑鄉(xiang) 巴卡村巴角組村民歐珠多吉與(yu) 妻子在新房門前合影(2021年9月19日攝)。新華社記者 格桑朗傑 攝

道路不僅(jin) 影響群眾(zhong) 生活,也關(guan) 乎生產(chan) 發展。近兩(liang) 年,苗木產(chan) 業(ye) 在當地快速興(xing) 起,而這一產(chan) 業(ye) 致富夢曾因道路掣肘被延誤20多年。

“1995年,我父親(qin) 任組長時,就開始組織群眾(zhong) 在河穀地帶種藏細柳,然而根據阿裏的氣候,植樹一般在四五月份,這時楚魯鬆傑往往正大雪封山。”巴卡村巴角組組長歐珠多吉說,一次買(mai) 家都聯係好了,結果大雪封山半個(ge) 月,苗木砍下來卻無法外運,買(mai) 賣泡湯。

道路通則百業(ye) 興(xing) 。“道路好了,加上保通措施,苗木運得出去了,去年賣了近40萬(wan) 元,今年賣了91萬(wan) 元,80%用來分紅,今年群眾(zhong) 投勞一個(ge) 多月能分紅2.3萬(wan) 多元。”歐珠多吉說,“父輩的苗木致富夢,如今終於(yu) 實現了。”

在阿裏邊境地區,群眾(zhong) 曾無時無刻不在與(yu) 惡劣的自然環境做鬥爭(zheng) 。“牲畜都不想走的路,我們(men) 走過;牲畜都不願幹的活,我們(men) 幹過……”當地群眾(zhong) 如是回顧。

當基礎設施改善後,會(hui) 發生怎樣神奇的變化?

當地幹部群眾(zhong) 講述的一個(ge) 個(ge) 令人振奮的故事,或許是對神奇變化的最好詮釋。

學生在楚魯鬆傑鄉(xiang) 教學點的教室裏上課(2021年9月19日攝)。新華社記者 格桑朗傑 攝

——2019年,卡熱組農(nong) 牧民運輸隊正式成立,青壯年紛紛參與(yu) 。兩(liang) 年來,運輸隊創收148.4萬(wan) 元,有力助推群眾(zhong) 增收。

——31歲的巴卡村村民仁青歐珠打工之餘(yu) ,還學會(hui) 了電焊、蓋房技術。“冬春季放牧巡邊,夏秋季靠技術增收,兩(liang) 不耽誤。”他對未來滿是憧憬,“紮西德勒,我們(men) 要用雙手創造美好新生活。”

——“村裏修建了垃圾掩埋場,鼓勵村民在房前屋後植樹。”巴卡村黨(dang) 支部書(shu) 記次白益西說,要讓鄉(xiang) 村有“顏值”,更有“氣質”。

“人永遠在那兒(er) ”:守好每寸國土

高原初冬,喜馬拉雅山脈的溝壑間又覆蓋了一層薄雪。歐珠多吉和巴卡村村民索朗益西發動皮卡車,再次前往型欽牧場執勤點。他們(men) 身後,是每家每戶迎風招展的五星紅旗以及縈繞在空中的縷縷炊煙。

“現在的生活和以前的生活,就像大拇指與(yu) 小拇指。”歐珠多吉滿臉洋溢著幸福,“邊民放牧的同時也肩負著巡邊護邊重任,放牧不隻是放牧,更是守護神聖國土,這是件世世代代都值得驕傲的事!”

伴著苦難長大的索朗多傑,20多歲就成為(wei) 父親(qin) 巡山放牧的好幫手。“有沒有人越界,有沒有牛群跑到我們(men) 牧場,村裏的犛牛去了哪兒(er) ……都是放牧要注意的事。”他說,“爸啦(藏語口語中對父親(qin) 的稱呼)常說,這裏是我們(men) 的國土、我們(men) 的家,一定要守護好!”

來自父輩的傳(chuan) 承,讓守邊護邊融入楚魯鬆傑人的血液中,內(nei) 化為(wei) 自覺行動。“等稍長大點後,跟著父親(qin) 放牧就成了我生活中最重要的事情。”次白益西回憶,“每次冬季巡邏,需要騎馬翻越3座大雪山,在風雪中走上15天,而地上根本沒有路。”

道再遠,路再難,每一寸土地都留下了守邊人的足跡。

盡管兩(liang) 個(ge) 女兒(er) 均已走出大山,今年72歲的楚鬆村村民歐珠加措仍堅決(jue) 不去城裏。“兩(liang) 個(ge) 女兒(er) 分別在地區、縣裏安家,也多次勸我搬過去一起住,但隻要還幹得動,我們(men) 老兩(liang) 口都會(hui) 在這兒(er) 守邊。”歐珠加措說,“這是我們(men) 的責任,多個(ge) 人多份力量。”

發展給邊民帶來的實惠,看得見、摸得著,也讓楚魯鬆傑的吸引力在不知不覺間提升。

“我們(men) 人永遠在那兒(er) ,日子卻一天一個(ge) 樣!楚魯鬆傑短時間內(nei) 能有這麽(me) 大變化,將來變化肯定會(hui) 更大。”51歲的楚鬆村村民次仁貢桑說,發展好了,才能吸引更多人守邊護邊,小兒(er) 子大學畢業(ye) 正在找工作,回鄉(xiang) 就業(ye) 成為(wei) 他的考慮之一。

“大學生回鄉(xiang) ,這在以前是不可想象的。”陳淇說,如今已有5名大學生返回楚魯鬆傑,從(cong) 事鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 幹、教師、醫生等工作。

楚魯鬆傑鄉(xiang) 變了,成為(wei) 祖國邊陲巨變的縮影,但不變的是楚魯鬆傑人的忠誠與(yu) 擔當。

在楚魯鬆傑,人人都是國土的坐標!

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。