【新春走基層】祖國強大,我們更有底氣站在這裏

寒冬臘月,雪山巍峨。在祖國西南邊陲,西藏日喀則軍(jun) 分區某邊防團的官兵們(men) 駐守在平均海拔4500米以上的哨所裏,與(yu) 風雪為(wei) 伍,與(yu) 孤獨作伴,用青春和勇毅書(shu) 寫(xie) 著保衛祖國的壯美篇章。一代又一代官兵紮根於(yu) 雪山之巔,和當地老百姓共同講述著軍(jun) 民魚水情深的故事。

新春佳節,駐守邊關(guan) 。普布江才攝

永遠在路上的“老阿媽”

“今天我們(men) 去看老阿媽了。”1月28日,詹娘舍哨所排長普布江才發來一段視頻。視頻中的藏族老阿媽名叫紮西,是亞(ya) 東(dong) 縣下亞(ya) 東(dong) 鄉(xiang) 仁青崗村村民。幾十年來,她奔走於(yu) 險山峭崖間,為(wei) 哨所的官兵們(men) 送信送物資。

三位老阿媽。人民網 李海霞攝

後來,在她的影響下,村民次仁曲珍、達吉和普赤也踏上了這條路。每次她們(men) 都要背上近50斤的東(dong) 西,徒步5個(ge) 多小時,才能抵達哨所。這一送就是30多年。她們(men) 從(cong) 風華正茂的阿姐,變成兩(liang) 鬢斑白的老阿媽,哨所的戰士們(men) 不斷輪換,她們(men) 上山的腳步從(cong) 未停止。

自家種的白菜、土豆、油白菜……是老阿媽當年背筐裏最常見的東(dong) 西,也是哨所官兵們(men) 最珍視的食物。采訪中,記者得知那時候阿媽們(men) 的生活並不富裕,經常去村裏的商店賒欠。對此,69歲的次仁曲珍風輕雲(yun) 淡地說:“再困難也不能讓孩子們(men) 餓著。我們(men) 的幸福生活都是黨(dang) 給的,是解放軍(jun) 換來的,要學會(hui) 感恩。”

每次上山,老阿媽們(men) 還會(hui) “露一手”,給官兵們(men) 做油餅。“哨所裏的每個(ge) 人都吃過阿媽做的油餅,就是家的味道。以後我們(men) 走到哪裏,都不會(hui) 忘記。”一位老兵說。

“隻要他們(men) 喜歡,我就一直做。”61歲的普赤笑著說。

2010年6月,到哨所的沙石路通了。2017年,到哨所的索道建成,運輸物資比以前方便了,但老阿媽們(men) 上山的腳步還是沒有停。“習(xi) 慣了,沒事兒(er) 就想上去看看。”63歲的達吉說。臨(lin) 近春節,她們(men) 又約著上山去看“兵兒(er) 子”們(men) 了。

說起老阿媽們(men) 背送物資的故事,東(dong) 嘎拉哨所7班班長蔣先茂不禁感慨:“我們(men) 背一趟都不容易,更何況是幾位老人呢。很多老兵退伍後,還會(hui) 經常給老阿媽打電話發信息,時刻掛念著她們(men) 。”

官兵們(men) 通過手機APP下單點菜。人民網 李海霞攝

哨所裏有了保鮮櫃,新鮮蔬菜隨時供應。人民網 李海霞攝

如今,基礎設施不斷完善,“雪域配送”直達哨所,官兵們(men) 通過手機APP就能下單,新鮮蔬果、海鮮等一應俱全。

“聽老兵講過去的事兒(er) ,簡直無法想象,我們(men) 趕上了好時代。”剛剛入伍的新兵田森安說。

連隊要事日誌上的“喜事兒(er) ”

2018年12月8日,則裏拉哨所官兵馬衛生在連隊要事日誌上寫(xie) 到:今天,到連隊的油路通了。凹凸不平的土路、窄路一去不複返了!

2019年2月10日,則裏拉哨所班長閆俊起在連隊要事日誌上寫(xie) 下這樣一段話:這一天,我們(men) 通電了!同誌們(men) 特別開心,覺得特別不可思議。這一直是個(ge) 難題,每一代人都在努力,終於(yu) 圓夢了!

2019年5月21日,亢遠強在連隊要事日誌上鄭重其事地寫(xie) 下:這一天,水管接通了,水通到了哨所裏!

對於(yu) 生活在城市裏的人們(men) 來說,路、電、水不過是最基本的要素,但在平均海拔4500以上的哨所裏卻是奢侈品。“沒想到我成了一個(ge) 時代的見證者和記錄者。”閆俊起至今回想起來,都難掩激動。

化雪取水。人民網 李海霞攝

連隊要事上的“喜事兒(er) ”遠不止這些。聊起以前的“苦”日子,老兵們(men) 連連搖頭。“路通了,就有盼頭了。沒有電,隻能靠發電機。發電機還經常‘罷工’,半夜在寒風中修理是常事兒(er) 。即便這樣,它還是寶貝一樣的存在。”則裏拉哨所連隊指導員郎曉龍說,“有一年除夕,正準備吃年夜飯,發電機又出故障了。大家借著燭光匆忙吃了幾口,趕緊去修理,不然要耽誤事兒(er) 的。”

沒有水的日子裏,囤雪是常規操作。“一桶雪得用一天時間才能化開。化雪還有技巧呢,桶裏必須預留部分水,再放到爐邊才行。”雖然水管從(cong) 山下接到了哨所,但冬季氣溫降到零下幾十度,水管結冰,化雪取水的傳(chuan) 統依然不能丟(diu) 。“洗衣做飯用的都是雪水,還是要珍惜。”埡口哨所班長文盛高笑著說。

有水有電,官兵們(men) 也有條件洗上熱水澡了。“簡直太幸福了。”

“相信以後肯定會(hui) 越來越好。”憧憬起未來,閆俊起笑了。

哨所裏的60多封“情書(shu) ”

前往詹娘舍哨所並不容易。從(cong) 山下到哨所,直線距離不過幾百米,但在大雪封山的時候得走一個(ge) 多小時。上山的路被40—60公分厚的雪完全覆蓋,班長常科一直叮囑:“別著急,看好腳下,踩穩了——”即便這樣,大家還是深一腳淺一腳往前邁進。

詹娘舍,藏語意為(wei) “鷹都飛不過去的地方”。海拔4655米,兀立山尖,四周全是85度坡度的懸崖峭壁。再加上常年被雲(yun) 霧環繞,因而又被稱為(wei) “雲(yun) 中哨所”。這裏自然環境惡劣,氣溫常年在零下幾十度,尤其冬季雪災頻發,又被稱為(wei) “雪山孤島”。每年進入10月,這裏就會(hui) 進入封山期。因此,官兵們(men) 會(hui) 早早囤積生活物資。

“邊關(guan) 有我,請祖國放心”。 普布江才攝

采訪時,因送物資的索道出了故障,官兵們(men) 隻能先徒步下山,再徒步背運物資上山。這一次,他們(men) 要運送一些做書(shu) 櫃的板材。“在這裏最苦的不是與(yu) 惡劣的自然環境對抗,而是與(yu) 漫長的寂靜和孤獨作伴,今年我們(men) 準備增加一些書(shu) 籍,滿足大家的讀書(shu) 需求。”常科說。

進入哨所,大家一個(ge) 感受——麻雀雖小,五髒俱全。常科說:“我們(men) 的生活越來越好了,大家都很滿意。而且上級領導非常重視官兵們(men) 的精神文化生活。”

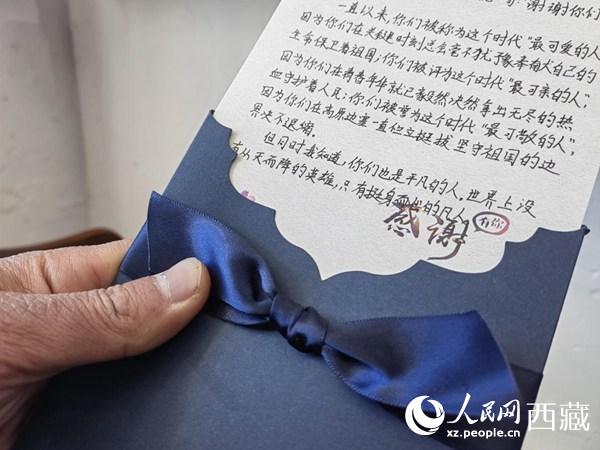

精心裝裱起來的信。人民網 李海霞攝

來自陌生人的信。人民網 李海霞攝

在哨所,最引人注目的是一封封被精心裝裱起來的信。落款都是:詹娘舍哨所全體(ti) 官兵(收)。

“我長大也想當兵,我知道你們(men) 心裏的苦說不完,謝謝你們(men) 。”

“你們(men) 是永遠的榜樣,是民族的楷模。”

“你們(men) 所做的不是沒人知道,因為(wei) 你們(men) ,我感到很自豪。”

“世界上沒有從(cong) 天而降的英雄,隻有挺身而出的凡人!你們(men) 是最可愛的人。”

……

這些信來自全國各地,雖未曾謀麵,但一字一句都是寫(xie) 信人對哨所官兵們(men) 的致敬。官兵們(men) 說經常會(hui) 看這些信,怎麽(me) 都看不膩。

“祖國越來越強大,知道全國人民都在關(guan) 心支持,我們(men) 就更有底氣站在這裏。”老兵範昭府說。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

【新春走基層】西藏守橋人貢秋澤裏:除夕拒接了媽媽的視頻來電

除夕這一天,29歲的貢秋澤裏拒接了媽媽從四川打來的視頻電話,轉用語音說了幾分鍾新年祝福,就匆匆掛斷。[詳細] -

【新春走基層】西藏戍邊民警:一想到孩子,心就瞬間柔軟了

春節是西藏林芝金東邊境派出所一年中最熱鬧的時候。新貼的對聯和掛上的燈籠顯得喜氣洋洋,更難得的是,4個來探親的小朋友讓所裏的春節氣氛更濃了。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信