當雄墓地位於(yu) 西藏拉薩市當雄縣當曲卡鎮當曲居委會(hui) ,縣政府駐地西北約2公裏處,念青唐古拉山脈的果瓦那布山東(dong) 側(ce) 平緩坡地上。為(wei) 配合基本建設項目,2020、2021年西藏自治區文物保護研究所聯合浙江省文物考古研究所對墓地進行了搶救性考古發掘工作,共清理了6座大型和30座小型封土墓,當雄縣文化和旅遊局全程配合參與(yu) 。

2021年發掘區

墓葬基本由地上封土和封土下墓室結構組成,封土平麵基本呈近圓形或圓角梯形,立麵均呈覆鬥狀。大型墓葬形製主要為(wei) 豎穴土坑石室墓和圓形穹窿頂石室墓兩(liang) 類,均為(wei) 多室墓,基本由墓道、主墓室和側(ce) 室構成。小型墓葬形製主要為(wei) 豎穴土坑石室墓和豎穴土坑墓,均為(wei) 單室墓,個(ge) 別有墓道結構。墓室外圍基本有梯形塋牆結構。大型墓葬出土金銀器,各類珠飾,陶器(陶片),銅器,鐵器殘件,擦擦,織物,以及石質黑白圍棋子等。小型墓葬基本無隨葬品,僅(jin) 出土少量銅器、鐵器、陶片、珠飾和皮革製品等。出土人骨基本零散且不完整,可能為(wei) 二次撿骨葬,未發現葬具痕跡。隨葬動物骨骼現象較多,主要有狗、馬、牛、羊等。

當雄墓地年代為(wei) 公元7至9世紀,屬唐(吐蕃)時期文化遺存。當雄墓地考古學文化麵貌顯示出其與(yu) 中原文化,以及與(yu) 周邊其他地區考古學文化特征的相關(guan) 性,展示了早期文化的交往交流交融。同時為(wei) 進一步了解西藏唐(吐蕃)時期考古學文化麵貌、喪(sang) 葬製度等提供了重要的實物資料,對於(yu) 研究唐王朝與(yu) 吐蕃關(guan) 係史,探討物質文化交流史等具有重要意義(yi) 。

01

墓地概況與(yu) 以往工作

當雄墓地位於(yu) 西藏自治區拉薩市當雄縣當曲卡鎮當曲居委會(hui) ,當雄縣政府駐地西北約2公裏處,念青唐古拉山脈的果瓦那布山東(dong) 側(ce) 平緩坡地上,海拔約4300米。當雄墓地為(wei) 全國第三次文物普查時發現,共登記有6座大型封土墓和33座小型封土墓,現為(wei) 當雄縣文物保護單位。經此次實地調查,共發現6座大型封土墓和47座小型封土墓,按地理位置可將當雄墓地分為(wei) 南北兩(liang) 區,南區分布有6座大型封土墓,北區分布有47座小型封土墓。

為(wei) 配合國家大型基本建設,經國家文物局批準,西藏自治區文物保護研究所聯合浙江省文物考古研究所於(yu) 2020年和2021年對當雄墓地進行了兩(liang) 個(ge) 年度的搶救性考古發掘工作。

2020年6月至10月,重點清理了墓地南區5座大型封土墓,依次編號M1、M2、M3、M4、M5。2021年7月至10月,共清理了31座封土墓,包括南區1座大型封土墓M6和北區30座小型封土墓,編號為(wei) M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M14、M15、M16、M17、M18、M19、M20、M21、M22、M23、M24、M25、M26、M27、M28、M29、M30、M31、M32、M33、M34、M41、M53。

墓葬基本都由地上封土和封土下墓室結構組成,個(ge) 別小型墓葬地表未見明顯封土。大型墓葬的墓葬形製主要為(wei) 豎穴土坑石室墓和圓形穹窿頂石室墓兩(liang) 類,以圓形穹窿頂石室墓居多,均為(wei) 多室墓,基本由墓道、主墓室和側(ce) 室構成。小型墓葬的墓葬形製主要為(wei) 豎穴土坑石室墓和豎穴土坑墓兩(liang) 類,以豎穴土坑墓居多,均為(wei) 單室墓,個(ge) 別有墓道結構。墓室外圍基本有塋牆結構,塋牆平麵呈梯形。主要出土有金銀器,狗頭金,青金石,瑪瑙、珊瑚、綠鬆石等飾件,陶器(彩繪赭麵人物陶片),銅器,鐵器殘件,漆器殘片,貝類製品,擦擦,織物,以及石質黑白圍棋子等。提取檢測分析標本人體(ti) 40份,動物100份,測年50份,土樣80餘(yu) 份。基礎資料整理文字40份,表格36份,繪圖80份,影像資料上百份。

02

遺跡與(yu) 遺物

01

地層堆積

通過探方發掘法和解剖法,結合周邊大地層情況,發現①層為(wei) 表土層,②、③層及向下為(wei) 生土層,無人類活動跡象。封土墓葬基本均開口於(yu) ①層下,打破生土層構築。初步推斷營建方式應為(wei) 在當時地麵根據地勢經過削平或墊土等平整工作後,在中央位置挖出墓壙營建墓室,再對墓室進行填土,而後留出墓道位置,同時在填土外圍壘起相同高度的石牆基,以保護內(nei) 部填土,至一定高度後對局部進行夯打,再向上封土至一定高度後對石牆範圍內(nei) 整體(ti) 進行封蓋夯實,防止雨水滲透,再進行整體(ti) 封土包住外圍石牆,完成封土墓葬的營建。墓葬內(nei) 部除對局部填土進行夯打外,無明顯分層。

02

墓葬形製與(yu) 結構

兩(liang) 個(ge) 年度發掘的36座墓葬,基本都由地上封土和封土下墓室結構組成。封土平麵基本呈近圓形或圓角梯形,立麵均呈覆鬥狀,局部被取土破壞,但未見明顯的塌陷現象。大型墓葬邊長(直徑)20-42米不等,高2.7-6.9 米不等;小型墓葬邊長(直徑)6-18米不等,高0-1.2米不等,部分地表未見明顯封土。

大型墓葬的墓葬形製主要為(wei) 豎穴土坑石室墓和圓形穹窿頂石室墓兩(liang) 類,均為(wei) 多室墓,基本由墓道、主墓室和側(ce) 室構成。其中M2為(wei) 豎穴土坑石室墓;M1、M3、M4、M5、M6均為(wei) 圓形穹窿頂石室墓。小型墓葬的墓葬形製主要為(wei) 豎穴土坑石室墓和豎穴土坑墓兩(liang) 類,均為(wei) 單室墓,個(ge) 別有墓道結構。其中,M7、M8、M9、M10、M13、M14、M19、M20、M21、M23、M41、M53為(wei) 豎穴土坑石室墓,其餘(yu) 為(wei) 豎穴土坑墓。墓室外圍基本有塋牆結構,塋牆平麵呈梯形,由石塊和片石壘砌而成,大型墓葬基本有1-2圈,最大的有4-5圈;小型墓葬基本僅(jin) 見1圈,有的較為(wei) 規整,有的局部缺失,有的僅(jin) 存一些亂(luan) 石。

M1正射1-0907

M2發掘中平麵

M3

M4封土

M7平麵

M14平麵

M17平麵

M19平麵

M28平麵

M32平麵

小墓群後期總平

03

遺物

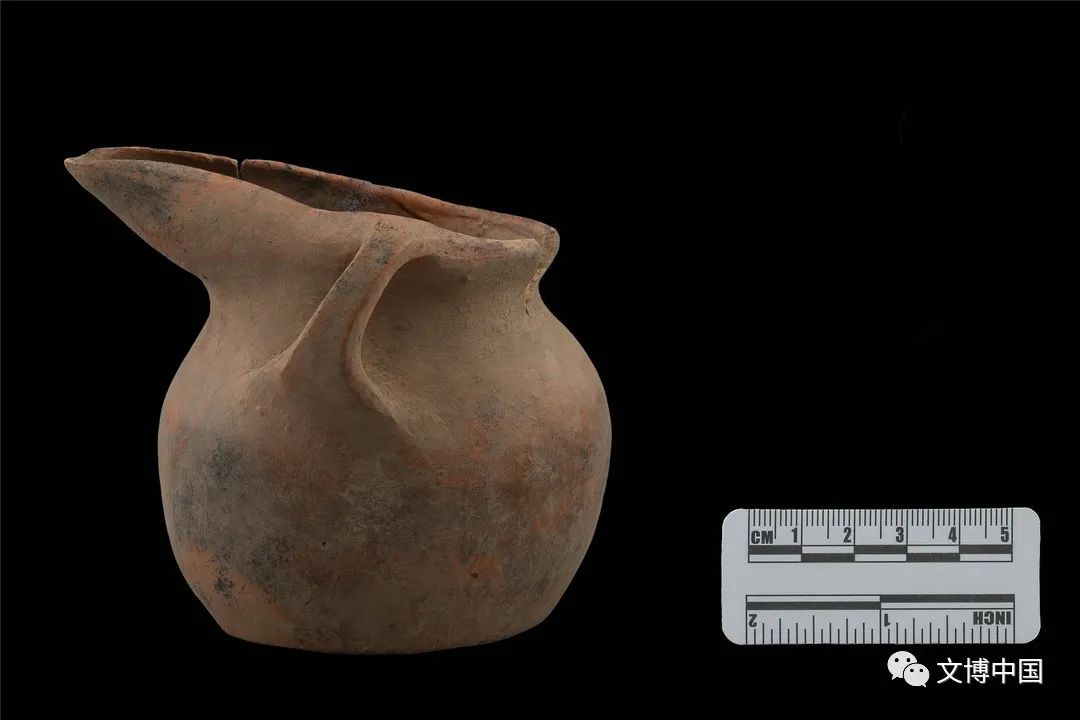

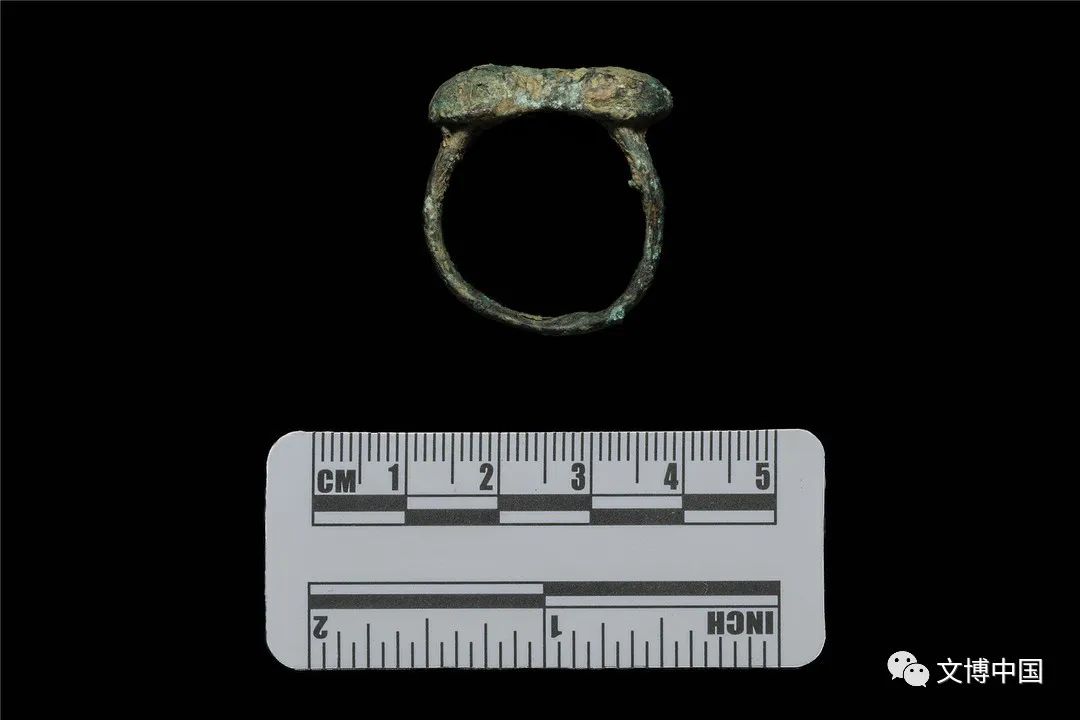

大型墓葬被盜擾情況較為(wei) 嚴(yan) 重,僅(jin) 結構保存較好,出土遺物普遍較少,小型墓葬未見明顯的盜擾痕跡,但隨葬品極少。出土遺物主要有金銀器,包括雄獅鳥紋金耳勺、植物紋金飾件、銅鍍金覆麵、陰刻花紋銀飾件、銀帶扣和金珠、銀珠等;狗頭金;青金石、瑪瑙、珊瑚、鬆石、珍珠等飾件;陶器(陶片),包括1件鴨嘴流單耳平底罐和若幹彩繪赭麵人物形象的陶片,屬青藏高原首次發現;銅器,包括銅鏡、銅鈴、銅杯、銅勺、銅錐狀器等;鐵器殘件,可辨器型有鐵箭鏃等;漆皮殘片;貝類製品;紡織物;擦擦;石質黑白圍棋子等。

出土遺物

04

葬式葬俗

墓葬出土人骨基本零散且不完整,葬式可能為(wei) 二次撿骨葬,個(ge) 別有燒骨現象,未發現葬具痕跡,部分墓室四壁和底部進行了硬化處理,個(ge) 別見鋪有碎石和木炭等現象。隨葬動物骨骼現象較多,主要有狗、馬、牛、羊等。

05

墓葬年代

根據碳十四測年結果和考古類型學研究,墓葬年代為(wei) 公元7-9世紀,屬唐(吐蕃)時期文化遺存。

03

發現意義(yi)

當雄墓地考古發掘是近年來在西藏境內(nei) 首次對結構完整、形製複雜的唐(吐蕃)時期大型封土墓進行正式的大規模發掘的一項考古工作。

1、發掘的大型墓葬均在封土部分發現了盜洞,表明被早期盜擾較為(wei) 嚴(yan) 重,僅(jin) 結構保存較為(wei) 完整,出土遺物普遍較少;小型墓葬未見明顯的盜擾痕跡,但出土遺物亦極少。墓葬形製和出土遺物均顯示出其唐(吐蕃)時期文化特征,結合碳十四測年數據,當雄墓地年代為(wei) 公元7至9世紀,屬唐(吐蕃)時期文化遺存。

2、地處唐蕃古道上的當雄墓地考古出土的石質黑白圍棋子、雄獅鳥紋金耳勺、漆皮殘片、紡織物等顯示出其與(yu) 中原文化,以及與(yu) 周邊其他地區考古學文化特征的相關(guan) 性,展示了早期文化的交往交流交融。

3、當雄墓地保存較為(wei) 完整的封土墓葬形製和出土的雄獅鳥紋金耳勺、鴨嘴流單耳平底罐、石質黑白圍棋子、瑪瑙、珊瑚、綠鬆石等各類珠飾、各類銅器、鐵器金屬器,以及青藏高原首次發現的彩繪赭麵人物形象的陶片等文化特征均為(wei) 進一步了解西藏唐(吐蕃)時期考古學文化麵貌、喪(sang) 葬製度等提供了重要的實物資料,同時對於(yu) 研究唐王朝與(yu) 吐蕃關(guan) 係史,探討物質文化交流史等具有重要意義(yi) 。(執筆:李林輝、紮西次仁)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。