62年前的今天,中國人首次登頂珠穆朗瑪峰——第一代登山人拚盡全力,讓五星紅旗飄揚在珠峰之巔。

62年後,今年的5月4日,珠峰科考,再次登頂——如今的登山者,也是科考者,2017年啟動的第二次青藏科考,在這裏迎來高潮。

登頂,是全民見證的高光時刻;背後,又有哪些創造曆史的巔峰使命?科考歸來,中科院院士朱彤一臉“高原紅”,接受了央視新聞《相對論》記者莊勝春的遠程采訪。作為(wei) 珠峰大氣與(yu) 人體(ti) 健康科考分隊的負責人,他說,每一次攀登,都是在努力完成一塊有關(guan) 未來的“拚圖”。年近60歲的他,雖然這次隻能前進到海拔6000米,卻也有了更“高”的目標。

【視頻】我在珠峰,完成一塊“拚圖”

5月4日淩晨3點,“巔峰使命”珠峰科考隊從(cong) 前進營地出發,開始登頂。隊員們(men) 每人負重15公斤,於(yu) 中午時分,將自動氣象站背上了海拔8830米。

登頂科考隊員們(men) 在海拔8830米架設自動氣象站

珠峰大本營,陣陣掌聲響起,科學家們(men) 舉(ju) 著手機拍照錄像。直播畫麵裏,隊員們(men) 為(wei) 了拚接連線,零下二十多度摘下手套,抓住時間窗口,加緊操作。朱彤看著,興(xing) 奮又心疼:“雖然氣象站已經模塊化,設計得很簡單了,但如果未來有可能再簡化,會(hui) 更好。”

我國珠峰科考,由此突破了8000米海拔大關(guan) 。除了氣象站,科考隊員們(men) 還首次在峰頂利用高精度雷達測量冰雪厚度、采集冰雪樣本……“這些可能都是人類以前從(cong) 沒有實現過的,突破了我們(men) 過去很多觀測和認識上的局限,這就是我們(men) 講的——什麽(me) 叫前沿。”

上世紀70年代,我國開啟第一次青藏高原綜合科考。那時,珠峰上的物資運送隻能靠人力或犛牛,野外科考時,學生們(men) 隻能依靠三大件——地質錘、羅盤、筆記本,老師才能用上照相機、氣壓表。

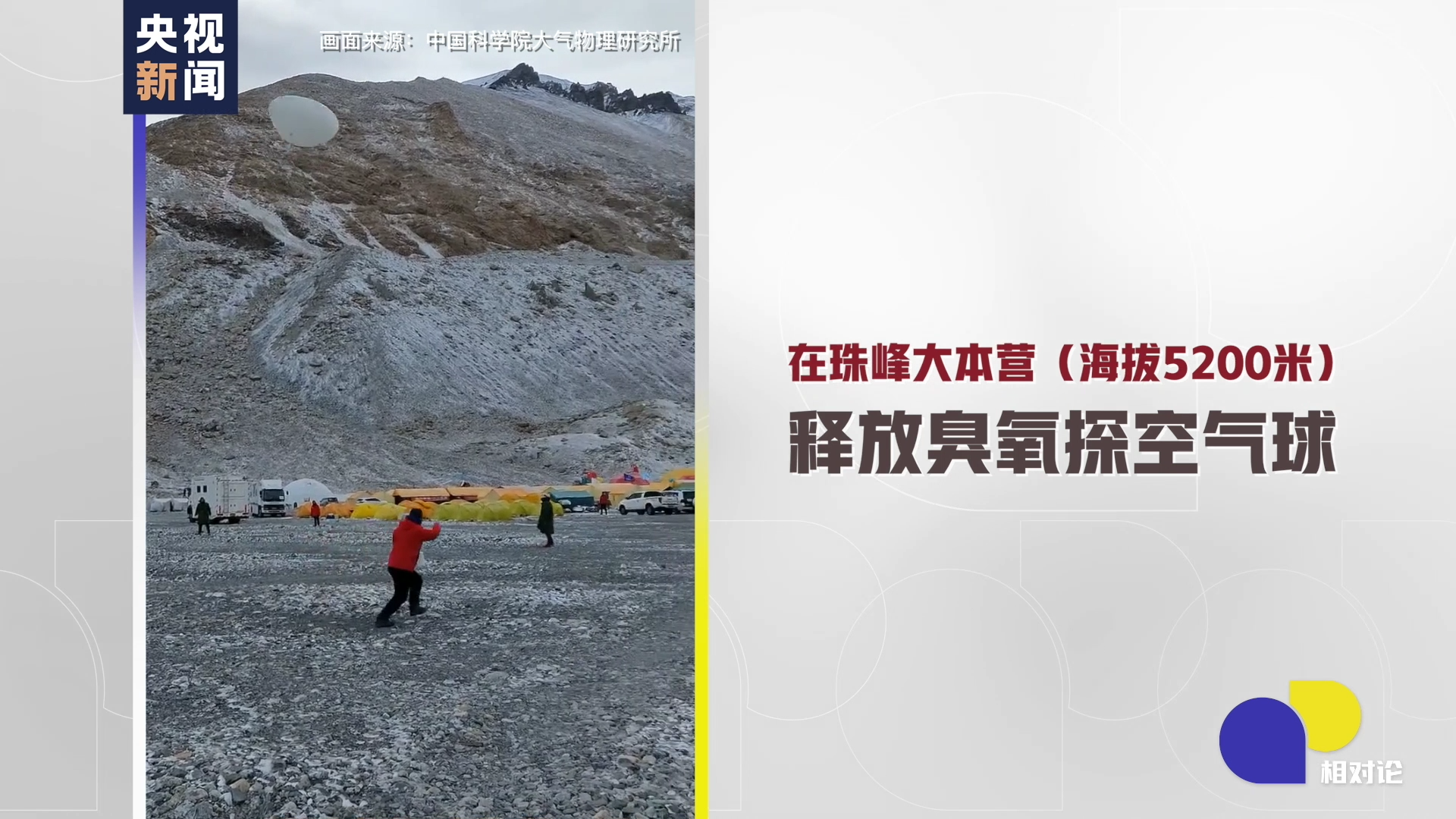

如今,在海拔五六千米,直升機載人運貨不成問題,“以往走一天的路,十幾分鍾就到了”。朱彤還帶領小分隊,在珠峰大本營首次釋放了由我國自主研發的臭氧探空氣球,“有了我們(men) 自己研發的儀(yi) 器,就可以實現定製,因為(wei) 我們(men) 要做的,是一些前人沒做過的事。”

朱彤說,如果說第一次青藏科考是“從(cong) 0到1”,證明了我們(men) “能夠做”,如今的第二次青藏科考,“證明我們(men) 不僅(jin) 僅(jin) 能夠做,還能起到引領作用。”

朱彤今年即將邁入60歲。這次珠峰科考,他給自己定的目標是到達海拔6350米。最後雖有遺憾,卻也到了6000米。他每天負重“拉練”,徒步穿行於(yu) 珠峰大本營與(yu) 絨布冰川間。

這,是極高海拔地區的生理適應科考研究。為(wei) 的是觀測不同海拔、臭氧和缺氧協同作用下,會(hui) 對人體(ti) 產(chan) 生哪些動態影響,日後也許能為(wei) 更多科考隊員、援藏幹部上高原降低風險。朱彤自己,也是被觀測對象之一。

回到北京的朱彤,臉上還帶著“高原紅”。“很多人都好奇您60歲了,為(wei) 什麽(me) 一定要自己去參與(yu) 這個(ge) 實驗?”央視新聞《相對論》記者莊勝春問。

“是這樣,我還沒到60歲,我還差幾個(ge) 月。“朱彤笑著回答,不失“嚴(yan) 謹”。“自己親(qin) 身參與(yu) 的話,才會(hui) 發現這裏麵可能有很多可改進的地方。比如,親(qin) 身抽了血樣,才能感受到補充一些葡萄糖水,會(hui) 讓身體(ti) 更加舒適。”

“珠峰有太多未知的東(dong) 西。我們(men) 在2001年去珠峰之前,並不知道珠峰的臭氧濃度會(hui) 這麽(me) 高。所以,我們(men) 在看全球變化的時候,不光要在家門口測,還要到氣候變化敏感的地方,到人跡罕至的地方,到南極、北極、‘第三極’,這可能對我們(men) 認識地球更為(wei) 關(guan) 鍵。”

1999年,不到37歲的朱彤從(cong) 海外回國。2001年,就開始了對珠峰的研究。20年過去了,再看青藏高原,再看珠峰,朱彤說,“我們(men) 的眼光不一樣了”。

“我們(men) 討論的生態係統安全、生物多樣性、人類活動影響都與(yu) 青藏高原關(guan) 係密切。青藏高原蘊含著大量資源,這些資源未來能否為(wei) 人類所用,怎樣在人類活動不斷加劇的情況下,以係統的眼光全麵把握它、保護它,是未來麵臨(lin) 的更大挑戰。”在朱彤的眼裏,臭氧的研究、人體(ti) 的監測……這些空白的領域,都是青藏高原研究中的“拚圖”。

“您會(hui) 想登頂珠峰嗎?”

“這個(ge) 野心我原來是沒有的,但這次能到海拔6000米,以後也許能到6350米、也許能到7000米……不敢想象的這些目標,都是有可能的。”

“假設到了峰頂,您最想做的是什麽(me) ?”

“帶幾台大氣汙染測量儀(yi) 器,到珠峰頂上親(qin) 自做一次觀測,這是最大的夢想。”

監製|王姍姍 張鷗

製片人|莊勝春 汪潔

記者|莊勝春 帥俊全

主編|尚曉煜 張宗堯

編導|譚瑤

技術|夏文

視頻|馮(feng) 譯葶

視覺|於(yu) 江

統籌|紀方

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。