【考古中國】

作者:仝濤(中國社會(hui) 科學院習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想研究中心特約研究員、考古研究所邊疆考古研究中心研究員)

●青海都蘭(lan) 熱水一號大墓出土大量來自唐朝、中亞(ya) 和西亞(ya) 的絲(si) 織品、金銀器,以及各類寶石珠飾,首次揭示了青藏高原北部的“青海道”曾經在中西文化交流中所扮演的重要角色;

●甘肅天祝縣吐穀渾王族墓地、青海都蘭(lan) 熱水墓地、烏(wu) 蘭(lan) 泉溝墓地和西藏當雄吐蕃墓地的發掘,又進一步強化“青海道”對高原文明形成所作出的重大貢獻;

●阿裏地區的故如甲木墓地、曲踏墓地、桑達隆果墓地等發掘,出土了時代更早、來自中原的絲(si) 綢、漆器、茶葉等物品,以及自歐亞(ya) 草原、南亞(ya) 次大陸等地區輸入的多重文化因素。

青海烏(wu) 蘭(lan) 泉溝一號大墓的壁畫——儀(yi) 衛圖(局部)。中國社會(hui) 科學院考古研究所、海西州民族博物館供圖

如果回顧歐亞(ya) 大陸絲(si) 綢之路發展的曆史,不難發現古代東(dong) 西方溝通交流的途徑和主導區域,有自北向南逐漸轉移的過程,這是古代歐亞(ya) 地區人類社會(hui) 對世界認知區域逐漸擴大的結果。

北方草原之路是歐亞(ya) 大陸之間最早開通和使用的路線,從(cong) 舊石器時代到青銅時代一直是東(dong) 西方文化交流的主要發生地帶。

途經沙漠—綠洲的陸地絲(si) 綢之路開通稍晚,其標誌性事件為(wei) 西漢張騫鑿空西域。在漢唐之間的上千年間,陸地絲(si) 路取代草原之路成為(wei) 東(dong) 西方文化交流的主要通道。這一通道在唐代晚期逐漸衰落,代之而興(xing) 起的是海上絲(si) 綢之路。

海上絲(si) 綢之路在宋、元、明時期發展至巔峰,明中後期至清因為(wei) 海禁政策而逐漸衰落。

穿越青藏高原的絲(si) 綢之路,可被視為(wei) 陸地絲(si) 路的延伸和擴展,其發展過程和節奏也基本與(yu) 後者相吻合:該路線在兩(liang) 漢時期開始在青藏高原的東(dong) 北邊緣地區啟用,至唐代其主體(ti) 框架形成並發展成熟,唐代之後逐漸衰落。其衰落原因表麵上看是由於(yu) 唐蕃關(guan) 係的惡化所致,實際上背後的深層原因則是唐代經濟重心的南移和海上絲(si) 綢之路的興(xing) 盛。

青海和西藏的大量考古發現見證了青藏高原絲(si) 綢之路興(xing) 衰的整個(ge) 過程。1982年啟動的青海都蘭(lan) 熱水一號大墓的發掘,出土大量來自唐朝、中亞(ya) 和西亞(ya) 的絲(si) 織品、金銀器,以及各類寶石珠飾,首次揭示了青藏高原北部的“青海道”曾經在中西文化交流中所扮演的重要角色,及其對高原文明形成所作出的重大貢獻。近年來發掘的甘肅天祝縣吐穀渾王族墓地、青海都蘭(lan) 熱水墓地、烏(wu) 蘭(lan) 泉溝墓地和西藏當雄吐蕃墓地,又進一步強化了這一認識。在青藏高原西部的阿裏地區,十年來考古學者們(men) 在故如甲木墓地、曲踏墓地、桑達隆果墓地等發掘,出土了時代更早的、輾轉來自中原的絲(si) 綢、漆器、茶葉等物品,以及自歐亞(ya) 草原、南亞(ya) 次大陸等地區輸入的多重文化因素。這些新發現揭示了青藏高原各民族在極為(wei) 險惡的自然環境下,合力打通難以逾越的天然屏障,共同參與(yu) 絲(si) 綢之路商貿和文化交流活動,借助於(yu) 不同文明的智慧,來拓展人類在高海拔環境的生存空間,並最終創造了青藏高原早期文明發展興(xing) 盛之奇跡。

青藏高原北部絲(si) 綢之路沿線出土的吐蕃時期中亞(ya) 風格的絲(si) 綢。瑞士阿拜格基金會(hui) 供圖

高原北部絲(si) 路:從(cong) 一條“道”到一張“網”

20世紀70年代,在湟水上遊的大通縣上孫家寨墓地,考古學者清理了近600座史前墓葬和182座漢晉時期墓葬,顯示該地區的人群活動前後延續達數千年之久。史前墓葬主要為(wei) 本土的卡約文化遺存,而漢晉時期墓葬的形製和出土物都與(yu) 中原極為(wei) 相似,僅(jin) 保留了少量土著文化因素。

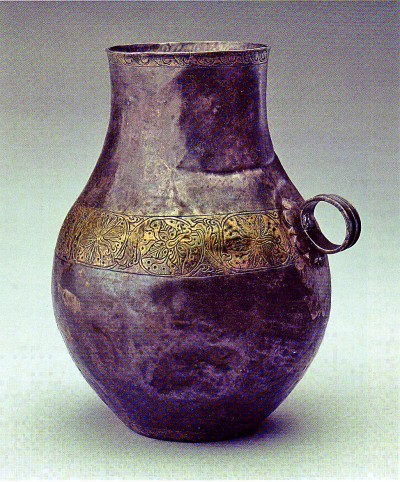

文化傳(chuan) 統的轉變始於(yu) 西漢政府對絲(si) 綢之路的開拓和經營。從(cong) 整個(ge) 青海地區來看,大部分漢晉時期的遺址和墓葬,都分布在青海湖以東(dong) 河湟穀地的農(nong) 業(ye) 區。它們(men) 的分布軌跡可以標示出一條主要交通孔道——“羌中道”,這是張騫自西域返回時,為(wei) 避開匈奴而采用的一條高原通道。但匈奴是羌人的親(qin) 密盟友,它的一些支係也深入到了河湟穀地。在上孫家寨墓地的乙區,很可能埋葬著一批歸順東(dong) 漢政府的匈奴貴族。他們(men) 的墓葬裏出土了一枚“漢匈奴歸義(yi) 親(qin) 漢長”銅印和一件帕提亞(ya) 波斯風格的銀壺,不僅(jin) 標記了他們(men) 真實的族屬身份,也記錄了他們(men) 曾經遷徙和征戰歐亞(ya) 草原的輝煌過往。

青海大通上孫家寨墓地出土的帕提亞(ya) 風格鍍金銀壺。青海省文物考古研究所供圖

開拓青海地區絲(si) 綢之路的主要功績,屬於(yu) 另一個(ge) 遊牧民族——吐穀渾。它是遼東(dong) 慕容鮮卑的一支,於(yu) 公元4世紀輾轉遷入青海東(dong) 部,建立了吐穀渾政權。由於(yu) 其曾經的政治中心在黃河之南,因此它所控製的交通要道又被稱為(wei) “河南道”。根據文獻記載,吐穀渾統治時期,青海絲(si) 綢之路日趨繁盛,甚至一度取代了河西走廊成為(wei) 主幹道。吐穀渾進而通過長江上遊水係打通了西域與(yu) 南朝政權的聯係,延續了中國自漢朝以來的中西文化交流傳(chuan) 統,也大大促進了青海地區經濟、文化發展。

雖然文獻中關(guan) 於(yu) 吐穀渾作為(wei) 絲(si) 綢之路控製者和中間人的記載非常豐(feng) 富,但實際上與(yu) 之有關(guan) 的考古發現並不多,因而其都城伏俟城的考古發現更顯得彌足珍貴。該城址位於(yu) 青海湖西7.5公裏的共和縣石乃亥鄉(xiang) ,地理位置與(yu) 文獻記載相合。2020年考古學者對其進行了新一輪的調查,在早年工作的基礎上,又發現了完整的外圍城牆和數量豐(feng) 富的夯土建築基址及磚瓦殘塊,經C14測年為(wei) 北朝至隋代遺存,從(cong) 考古證據上確定其為(wei) 吐穀渾都城伏俟城。西寧和烏(wu) 蘭(lan) 等地還出土了一些北朝時期的波斯薩珊銀幣、拜占庭金幣、絲(si) 綢和金銀器等,都蘭(lan) 地區的墓葬中還發現過一件精美的青瓷蓮花尊,很可能是來自長江中遊的南朝時期遺物。這些發現可視為(wei) 吐穀渾參與(yu) 絲(si) 綢之路長距離貿易的實證。

烏(wu) 蘭(lan) 大南灣墓地出土的拜占庭金幣。青海省文物考古研究所供圖

興(xing) 起於(yu) 雅礱河穀的吐蕃王朝在公元7世紀統一了整個(ge) 青藏高原,在經曆了11代讚普、250年的繁榮之後,於(yu) 8世紀後半期土崩瓦解。吐蕃強盛時期的統治區域,覆蓋了整個(ge) 青藏高原及相鄰的河西、新疆和中亞(ya) 地區,區域統一為(wei) 高原絲(si) 綢之路的繁榮創造了條件。

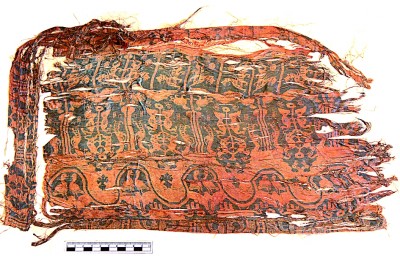

大量的考古資料證明,吐蕃統治時期的絲(si) 綢之路並沒有衰落,而是被充分開發和利用,為(wei) 吐蕃政權服務。自20世紀80年代以來,青海都蘭(lan) 縣、烏(wu) 蘭(lan) 縣及德令哈市境內(nei) 的吐蕃時期墓葬,出土了大量的絲(si) 綢,多為(wei) 唐代中原地區所織造,幾乎囊括了唐代的所有織物品種。另有一部分為(wei) 中亞(ya) 和西亞(ya) 地區織造,以粟特錦居多。一些絲(si) 綢上裝飾有中亞(ya) 和西亞(ya) 的流行圖案,如對獅、對馬、對羊、對含綬鳥等,應該是唐朝專(zhuan) 門為(wei) 藩屬國家或邊境市場而定製的。墓葬中還發現大量兼有東(dong) 西方文化要素的遺物,以金銀器數量最多、品類最雜,包括鎏金銀冠和金杯、鍍金銀舍利容器、鞍具帶飾、日用瓶罐杯碗、棺槨裝飾等。除了少量東(dong) 羅馬金幣、薩珊銀幣和金銀容器是來自中亞(ya) 、西亞(ya) 和地中海地區的輸入品,大部分金銀器具應是吐蕃本土製作。從(cong) 其工藝技術和裝飾紋樣上看,已經形成了吐蕃自己的獨特風格,其中明顯受到了唐朝、粟特、薩珊和突厥金銀器風格的影響。吐蕃墓葬中還發現了不少漆器,有的為(wei) 本地製作,有的可能來自周邊的漢文化區,如河西、高昌等地。器物上的文字題記顯示,漢人和通曉古藏文的吐蕃人或吐穀渾人參與(yu) 了這些器物的製造。很顯然唐朝的一些先進製作技術輸入到了這一區域,構成了本地手工業(ye) 的一個(ge) 組成部分。吐蕃還從(cong) 中亞(ya) 、西亞(ya) 和南亞(ya) 地區購入大量玻璃、寶石和半寶石飾物,將其廣泛應用於(yu) 日用器物和貼身飾物上。綠鬆石裝飾尤其盛行,成為(wei) 青藏高原族群獨具特色的一種審美偏好。

西藏阿裏故如甲木墓地出土的“王侯”文鳥獸(shou) 紋錦。中國社會(hui) 科學院考古研究所、西藏自治區文物保護研究所供圖

高原絲(si) 綢之路的繁盛景象還直觀地反映在大批彩繪木棺板畫上。這些棺板畫上所繪人物的服飾特征、器物造型及生活方式諸方麵,都深受中亞(ya) 地區遊牧民族的影響,與(yu) 粟特、突厥的文化麵貌近似,可見吐蕃對這些地區的文化持開放包容和吸納融合的態度。

通過分析文獻資料和考古發現的區域分布,我們(men) 能夠大致對青藏高原北部的絲(si) 綢之路路網進行重建:從(cong) 河湟地區的西寧向北,經門源、扁都口至張掖,與(yu) 河西走廊絲(si) 綢之路幹道相接;從(cong) 河湟地區出發,沿青海湖南北兩(liang) 側(ce) 向西,經過海西地區的茶卡、烏(wu) 蘭(lan) 和德令哈,沿著柴達木盆地的北緣,越當金山口到達甘肅敦煌;從(cong) 青海湖向西南,經都蘭(lan) 、格爾木、茫崖,逾阿爾金山口入新疆南部,在且末和若羌與(yu) 新疆的絲(si) 綢之路南線相接;從(cong) 青海湖東(dong) 南,經共和、興(xing) 海、黃河源,越巴顏喀拉山,由清水河鎮至玉樹地區,渡天通河、逾當拉山口入藏,然後經日喀則、吉隆宗喀,到達尼泊爾加德滿都穀地和印度比哈爾邦。

高原西部絲(si) 路:從(cong) “物”的傳(chuan) 播到“人”的往來

自2012年起,考古學者展開對西藏西部阿裏地區象泉河上遊的大規模考古工作。這裏是漢藏文獻記載中的古象雄國(大羊同)的政治文化中心區域,也是西藏本土宗教——苯教的起源地,在一定程度上代表著西藏文明的一個(ge) 重要源頭。考古學者在故如甲木墓地和曲踏墓地取得一係列重大發現,將這一區域的早期文明麵貌及其演進軌跡漸次揭示。2018年起,西藏自治區文物局啟動了大規模聯合考古,又一批重要遺存如桑達隆果墓地、皮央·東(dong) 嘎墓地等被發現和發掘,前者還入選了“2020年度全國十大考古新發現”。

這些發現顛覆了人們(men) 對於(yu) 阿裏的刻板印象,這塊以往被認為(wei) 是人跡罕至的高寒區域,實際上在古代曾經創造出燦爛輝煌的文化。而其創造輝煌文化的秘訣,在於(yu) 該區域的古代人群與(yu) 周邊其他較進步的文化之間,一直通過一些鮮為(wei) 人知的通道保持著密切的交往和交流。尤其是來自中原地區以絲(si) 綢為(wei) 代表的物品,攜帶著高度發展的文明的重要信息,輸入到這一偏遠區域,深刻影響了這一地區文明演進的軌跡,這正是絲(si) 綢之路的價(jia) 值所在。

西藏西部地區與(yu) 其以西的拉達克、中亞(ya) 地區和北部的新疆地區,早在青銅時代晚期就已經建立了相當密切的文化聯係,這不僅(jin) 在該地區的岩畫上有充分的體(ti) 現,也在考古發現中找到了最新的證據。迄今發現的年代最早的證據是在劄達縣格布賽魯墓地(距今3500年),出土的銅器、彩陶、釉砂和牛羊骨骼,顯示出與(yu) 新疆東(dong) 部畜牧人群的密切關(guan) 係。在公元前7世紀至前4世紀的墓葬中,如皮央·東(dong) 嘎墓地、聶桑墓地等,出現一些可能來自中亞(ya) 和南亞(ya) 次大陸的銅器、玻璃珠和貝飾,代表了這一時期人類活動和文化交流的主要方向。

考古發現在公元前3世紀至1世紀,象泉河穀的墓葬和遺址數量大增。以曲踏墓地為(wei) 典型代表,出土文物種類和數量也愈加豐(feng) 富,其中包括黃金麵具、紅銅和錫銅容器、青銅短劍、帶柄銅鏡、銅鐵飾物及鐵質箭鏃、匕首和馬具等金屬器,方背木梳、刻紋木牌、長方形木盤、四足或方圈足木案、紡織用具等木器,竹弓、竹編器、竹杯具等竹器,蝕花瑪瑙珠、玻璃珠、紅玉髓珠、植物種子珠串、印度聖螺貝飾、黃寶螺海貝等飾珠或飾件,以及大量的糧食和牛、羊、馬等動物骨骼。這些物品有著廣泛的來源,其中黃金麵具、帶柄銅鏡、鐵器等金屬器的出現,反映了西藏西部具有廣闊宏大的歐亞(ya) 大陸文化背景;飾珠類裝飾品大多來自印度河上遊地區和印度洋地區,顯示其與(yu) 南亞(ya) 次大陸之間的聯係更加密切;而竹木器、糧食等物品直接來自喜馬拉雅山南坡的低海拔河穀地帶。實際上除了本地能夠產(chan) 出的少量青稞、陶器、食鹽、毛織物、畜牧產(chan) 品之外,大部分物品都源自於(yu) 周邊低海拔地區,它們(men) 在高原地區的出現主要是經由喜馬拉雅的河穀通道實現的,其貿易形式屬於(yu) 典型的“垂直貿易”。

西藏阿裏曲踏墓地出土的蝕花瑪瑙珠。中國社會(hui) 科學院考古研究所、西藏自治區文物保護研究所供圖

公元2世紀至4世紀,也就是中原的漢晉時期,西藏西部地區的文化麵貌發生了極為(wei) 重要的轉變。這一時期本地區與(yu) 喜馬拉雅山南麓低海拔地區的“垂直貿易”,以及與(yu) 南亞(ya) 次大陸之間的物質交換仍然保持暢通。除了金屬器、竹木器、染色毛織物等生活用品外,墓葬中還新出現了稻米、粟等本地無法種植的穀物。尤其值得重視的是,在噶爾縣故如甲木墓地、加嘎子墓地和劄達縣曲踏墓地,以及尼泊爾穆斯塘的薩木宗墓地中,都出土了來自中原漢地的絲(si) 綢,尤其是在高級貴族墓葬中帶有“王侯”字樣的織錦,暗示本地區對它所蘊含的政治意味有一定的了解。除了絲(si) 織品外,故如甲木墓地和曲踏墓地出土的茶葉和漆器,應該也是來自中原的物品。此外,還發現有馬蹄形木梳、一字格鐵劍、鑽木取火器等,都明顯受到了新疆地區漢晉時期墓葬的強烈影響。一些器物帶有濃厚的漢式風格,可見中原漢文化在遙遠的西藏阿裏地區影響力增加。這些漢地物品和漢文化因素的出現,極有可能是通過絲(si) 綢之路“長程貿易”實現的。因為(wei) 在西藏西部和新疆南部之間,橫亙(gen) 著空闊無垠的無人區,任何來往人群都會(hui) 麵臨(lin) 惡劣自然環境和補給匱缺的雙重挑戰,無法進行分段式或接力式的物品交換,唯有通過有組織、成規模的商隊來進行直接販運。西藏西部在地理位置上靠近塔裏木盆地的絲(si) 綢之路主幹道。它的一條支線從(cong) 和田、葉城一帶向南延伸,翻越喀喇昆侖(lun) 山口到達克什米爾的拉達克,然後再沿印度河而上到達阿裏地區。當然,也不排除從(cong) 和田地區通過桑株古道、克裏雅古道或民豐(feng) 地區的通道登上高原的可能。在吐蕃時期,這幾條路線成為(wei) 吐蕃進軍(jun) 中亞(ya) 與(yu) 和田的捷徑,被稱為(wei) “吐蕃—於(yu) 闐道”。

西藏吉隆縣發現的“大唐天竺使之銘”碑刻。霍巍供圖

依據各類物品來源和功能的不同,我們(men) 可以將西藏西部地區出土的漢晉時期物品歸為(wei) 奢侈物品、貴重物品、稀缺日常物品和本土生產(chan) 物品四個(ge) 門類,它們(men) 為(wei) 我們(men) 展現出了一個(ge) 宏大廣闊的文化交流網絡。這一網絡由五條重要的河穀通道構成,分別為(wei) 獅泉河通道、象泉河通道、羌塘高原通道、吉隆溝通道和卡利甘達基河通道。從(cong) 輻射範圍來看,這一交通網絡可以由內(nei) 到外劃分為(wei) 三個(ge) 圈層,中心圈層為(wei) 西藏西部地區,其內(nei) 部以象泉河穀地為(wei) 核心,是一小部分物品的產(chan) 地;第二圈層包括新疆南部、印度河上遊地區和北印度喜馬拉雅山地,是大部分物品的直接來源地;最外圈層為(wei) 中原地區、中亞(ya) 和歐亞(ya) 草原地帶,以及南亞(ya) 次大陸,是一部分物品的最終源頭。而從(cong) 出土遺物的年代特征來看,這一文化交流網絡的開拓和完善是一個(ge) 漸進的、曆史的過程。岩畫分布區基本標記了青銅時代末期到鐵器時代早期的高原通道走向。從(cong) 大量的墓葬出土物品看,這一交通網絡在公元前3世紀至1世紀間得以加強和繁榮,最本質的改變發生在公元2世紀至4世紀,以中原漢地奢侈品的輸入為(wei) 標誌,彰顯出這一交通網絡的拓展達到了前所未有的廣度和深度。

雖然中原漢地物品出現在西藏西部地區能早至漢晉時期,但直到數百年之後的吐蕃時期,中原人士才首次到達西藏西部地區。1990年,考古學者在吉隆縣城北的阿瓦呷英山嘴發現了《大唐天竺使之銘》摩崖石刻題記,這是公元658年唐使王玄策率團第三次出使印度時留下的碑銘。距此15年前,他帶團第一次途經此道出使印度,意味著唐蕃古道的全線貫通,他們(men) 也成為(wei) 第一批出現在喜馬拉雅地區的中原人士。早在公元405年,僧人法顯從(cong) 中亞(ya) 地區輾轉到達了佛祖誕生地——藍毗尼(今尼泊爾布德沃爾南部),該地向北正對尼泊爾穆斯塘地區,兩(liang) 地距離200公裏,通過卡利甘達基河穀相通聯,這是當時中國人通過絲(si) 綢之路到達的距離喜馬拉雅山中段最近的地方。

由此我們(men) 可以認識到西藏西部穿越喜馬拉雅的絲(si) 綢之路發展階段和文化交流模式:漢晉時期中原的物產(chan) 和文化因素經南疆輸入,影響到喜馬拉雅山北麓地帶,這主要是通過東(dong) 西走向的獅泉河通道實現的,屬於(yu) “物”的傳(chuan) 播;吐蕃時期打通了沿南北走向縱貫整個(ge) 高原的“東(dong) 道”,使中原人得以直接穿越喜馬拉雅山脈通道到達南亞(ya) 次大陸,印度和喜馬拉雅深處的諸王國也直接遣使通唐,實現了“人”的直接往來。

絲(si) 綢之路的精髓就是不同文明之間的開放與(yu) 包容,互通與(yu) 互鑒,而不是隔閡、自閉與(yu) 排他。正是通過青藏高原的絲(si) 綢之路,人類才得以在青藏高原艱險的高海拔地區逐漸拓居,並發展出農(nong) 業(ye) 、牧業(ye) 和商業(ye) 等不同的生業(ye) 形態,形成大大小小的高原古王國;也是通過青藏高原的絲(si) 綢之路,高原諸王國才得以在較短暫的時間內(nei) 形成一個(ge) 統一的政權,並交通東(dong) 亞(ya) 、中亞(ya) 和南亞(ya) ,為(wei) 藏民族和藏文明的形成創造了條件;還是通過青藏高原的絲(si) 綢之路,漢、藏及其他高原民族在經濟、文化上相互依存,互通有無,共同融入了中華文明的整體(ti) 。藏文明也由此逐漸形成了與(yu) 中原文明的互動交織結構,為(wei) 西藏在元代被納入中央王朝的統一管轄體(ti) 係奠定了堅實的物質文化基礎,並最終成為(wei) 中華文明不可分割的一部分。

(本文為(wei) 中國科學院戰略性先導科技專(zhuan) 項項目〔XDA20090000〕研究成果)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。