雪山之下,拉薩河緩緩流淌。被河水滋潤的青稞田裏,三三兩(liang) 兩(liang) 的黑頸鶴正悠閑地覓食。或許是因為(wei) 對環境的熟悉,生性警惕的黑頸鶴,卻對附近鄉(xiang) 道上經過的汽車熟視無睹,楊樂(le) 和同事也因此得以靠近觀察。

今年41歲的楊樂(le) 是西藏高原生物研究所副研究員、副所長。2004年從(cong) 北京林業(ye) 大學畢業(ye) 後,他通過“大學生誌願服務西部計劃”來到西藏,從(cong) 事野生動物研究、觀測等工作。

“黑頸鶴作為(wei) 高原旗艦物種,是當地生態係統中極其重要的一環。保護好黑頸鶴這個(ge) 支點,可以對高原上其他野生動物乃至整個(ge) 生態係統的保護產(chan) 生輻射和帶動效應。”楊樂(le) 說。

在拉薩市林周縣的農(nong) 田裏覓食的黑頸鶴(3月1日攝)。新華社記者 張汝鋒 攝

黑頸鶴是國家一級保護動物,主要棲息在海拔2500米至5000米的高原、草甸、沼澤地帶。拉薩北部的林周縣平均海拔約4200米,是黑頸鶴的主要越冬地之一。

黑頸鶴活動的區域,就是楊樂(le) 的工作場所。常年的野外經曆,在楊樂(le) 身上留下深刻的印記。他嘴唇幹裂,兩(liang) 頰上是褪不掉高原紅。下樓梯時則一瘸一拐,那是因為(wei) 在橫斷山區的一次生物多樣性調查中他在下山路上摔了重重一跤。

但楊樂(le) 卻甘之如飴,“我們(men) 的工作是用科研為(wei) 保護提供支撐,通過科研明確野生動物需要什麽(me) 後,能夠更精準地設計相關(guan) 措施。”

長期的觀察研究,也讓楊樂(le) 對黑頸鶴產(chan) 生了一種特殊的情感,“看它們(men) 就像自己的孩子一樣,每年夏天看著它們(men) 娶妻生子,冬天看著它們(men) 安然越冬,春秋則關(guan) 注著它們(men) 的長途遷徙。”

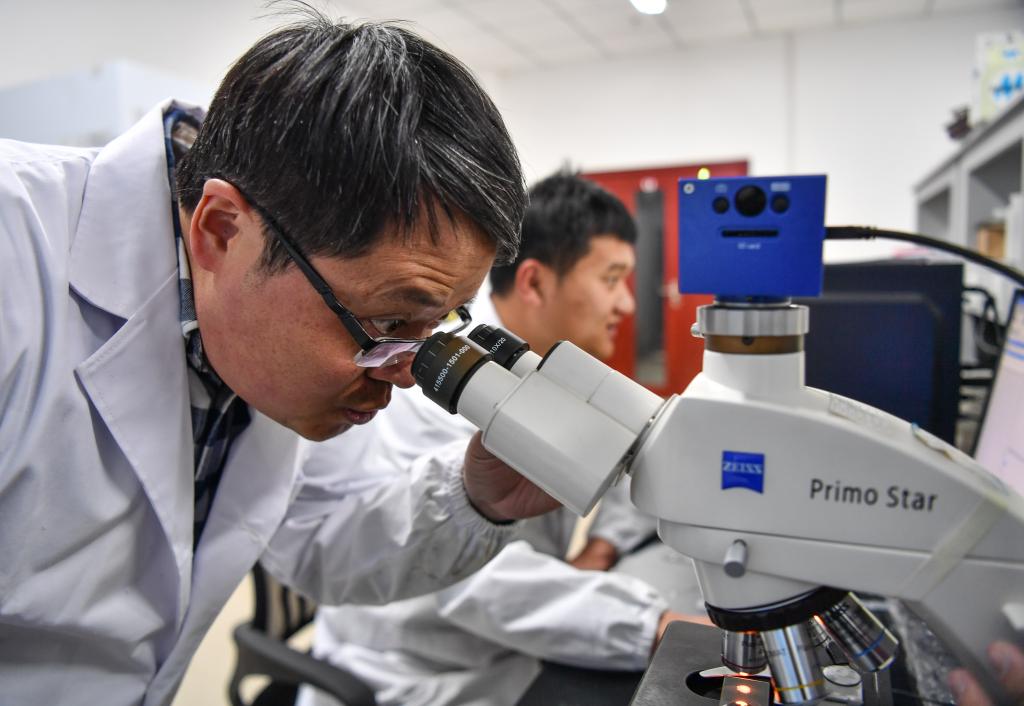

在西藏高原生物研究所,楊樂(le) 在實驗室中觀察動物標本(3月2日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

根據楊樂(le) 的持續觀測,來林周縣越冬的黑頸鶴種群數量已經從(cong) 2005年的1200多隻增長到現在的2300多隻。

除了種群的自然成長,楊樂(le) 認為(wei) 基層保護力量的增強對黑頸鶴數量增長功不可沒。雅魯藏布江中遊河穀黑頸鶴自然保護區林周段於(yu) 1993年正式建立,2003年升級為(wei) 國家級自然保護區。近年來,林周縣林草局持續進行宣傳(chuan) 、巡察、執法、救助等,確保野生動物安全過冬。

在拉薩市林周縣卡孜水庫拍攝的黑頸鶴(3月1日攝)。新華社記者 孫非 攝

“看著它們(men) 年年回林周縣越冬,就像迎接自己的孩子們(men) 回家一樣。”楊樂(le) 說,用自己的一份力量讓高原生靈和諧相處、生生不息,就是他十八年堅守的最大意義(yi) 。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。