“您現在看到的畫麵,講述的是大家耳熟能詳的文成公主入藏的故事……”

“文成公主右側(ce) 是日月山嗎?”有觀眾(zhong) 提問。

“沒錯,右上角的漢式建築代指長安,這幅唐卡生動展示了文成公主自長安出發,經過青海的日月山,最終抵達拉薩,受到藏族人民載歌載舞歡迎的熱烈場麵。在我們(men) 藏族文化裏,文成公主是非常有影響的,她為(wei) 我們(men) 帶來了先進的種植業(ye) 、紡織業(ye) 技術……”

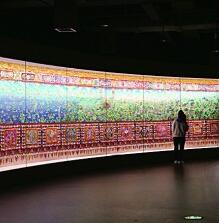

《中國藏族文化藝術彩繪大觀》(局部) 光明日報記者 王雯靜攝/光明圖片

日前,在青海藏文化博物院,講解員達姆正在為(wei) 慕名而來的遊客講解《中國藏族文化藝術彩繪大觀》(以下簡稱《彩繪大觀》),這幅618米的唐卡長卷是該博物院的鎮館之寶,藏族的曆史淵源、文化藝術、醫藥衛生、天文地理、生活習(xi) 俗等內(nei) 容被濃縮在一幅畫卷中。

唐卡藏語意為(wei) “卷軸畫”,常見的唐卡作品長寬都在1米左右,這幅長618米的巨幅唐卡尺寸之大,實屬罕見。整幅作品由金銀、珊瑚、瑪瑙、珍珠、綠鬆石等純天然礦物配製的顏料繪製而成,上下裝飾的堆繡圖案達3000多種。藏文化博物院用四層整層對其進行了完整展示,蜿蜒曲折的展線讓人仿佛徜徉於(yu) 曆史長河。

“《彩繪大觀》由中國工藝美術大師宗者拉傑曆時27年設計策劃,由青海、西藏、甘肅、四川、雲(yun) 南五省區的400餘(yu) 位專(zhuan) 家學者和工藝美術師耗時四年創作完成。”達姆介紹,繪製唐卡是一項艱苦細致的工作,一般繪製一幅唐卡要花費幾個(ge) 月的時間,若是質量上乘的唐卡,則需耗時一兩(liang) 年,像這樣巨幅的唐卡作品,如果隻由一個(ge) 人繪製需要500年才能完成。

在漫長的曆史發展進程中,唐卡繪製也衍生出很多種風格,這在《彩繪大觀》中得到了集中展示:西藏拉薩的唐卡結構複雜,人物穿著比較單薄,著色偏藍,呈現夏秋季氣候特點;青海黃南的唐卡則色調偏紅,氣氛熱烈,穿著厚實,顯示出高原氣候寒冷的特點……除了藏族傳(chuan) 統繪畫技法,《彩繪大觀》還吸收了國畫的工筆重彩技法和西洋畫技法,采用透視、明暗關(guan) 係和寫(xie) 實的手法表現物象,使之栩栩如生、形神兼備。

在達姆的帶領下,記者行至畫卷筆畫最細密處,在1平方米的畫麵上竟繪有300多個(ge) 人物,有2480處筆畫線條。“全卷繪製的人物數量超過18萬(wan) 個(ge) ,每個(ge) 人物都有據可考,許多微小圖像得用上放大鏡才能觀賞清楚。因此粗粗瀏覽需要半天時間,想仔細欣賞得花上兩(liang) 三天,若想深入了解每幅畫麵的曆史典故,一個(ge) 月都看不完。”達姆說。

人體(ti) 的生理及病理圖、人體(ti) 胚胎發育圖、藏藥圖、人體(ti) 解剖度量圖、古代的手術工具及人體(ti) 脈絡圖……在藏語中,“曼巴”指醫生,“曼唐”意為(wei) 醫藥唐卡,在醫藥學展示單元,一幅幅曼唐作品吸引了不少參觀者駐足欣賞。

“我們(men) 現在看到的藏醫人體(ti) 胚胎發育圖,形象地描述了胎兒(er) 的形成、發育及分娩全過程。”達姆指著其中一幅曼唐娓娓道來,“早在1300多年前,生活在雪域高原的藏民族就對人體(ti) 胚胎的發育有了一定的認識,在沒有任何先進科學儀(yi) 器的輔助下,藏醫將人體(ti) 的胚胎發育以7天為(wei) 一周、共38周這樣的概念記錄下來,唐卡畫師又將枯燥乏味的醫學理論以圖畫的形式展示出來。”

“這是藏族文化藝術大觀,也是藏民族曆史發展的百科全書(shu) 。”在展廳的留言本上,“震撼”是出現頻率最高的詞。“通過一上午的參觀,我對藏族的曆史文化等諸多方麵有了大致了解,感受到了藏文化的獨特魅力。”來自新疆的遊客曲先生告訴記者。

“藏文化不僅(jin) 是中華民族多元文化的重要組成部分,也是世界文化的瑰寶。”青海藏文化博物院院長艾措千說,“未來,我們(men) 還將大力建設數字博物館,運用先進技術,讓藏文化傳(chuan) 播得更廣。”據了解,目前展出的618米長卷為(wei) 《彩繪大觀》的上篇,下篇長達410米,是對上篇內(nei) 容的補充和完善,現已裝裱結束,未來將向公眾(zhong) 展示。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。