阿裏天文台(5月22日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

晚上9點,日漸西沉,在西藏阿裏地區獅泉河鎮以南甲馬兒(er) 燈山海拔5100米的山頂上,阿裏天文台幾個(ge) 巨大的白色圓頂建築在太陽的餘(yu) 暉中閃耀著光芒。身材瘦削的尤顯龍停好車,走進圓頂下的辦公室,開始了一天的工作。

“我們(men) 晚上才上來,在天黑之前把所有設備檢查一遍,然後盯著電腦看設備監測到的數據。”尤顯龍對記者介紹他的工作內(nei) 容時說。

36歲的尤顯龍是阿裏天文台的駐站工程師,和7名同事一起負責天文台的設備觀測和運行維護保障。尤顯龍也是在阿裏天文台工作時間最長的一位工程師,從(cong) 2006年至今,已有17年。

2003年,國家天文台部署啟動了重大科研計劃——中國西部天文戰略選址,針對我國西部地區潛在的優(you) 良天文台址進行考察和選擇。彼時還是四川綿陽一個(ge) 中學生的尤顯龍絕不會(hui) 想到,自己的命運會(hui) 與(yu) 這個(ge) 重大科研計劃聯係在一起。

國家天文台選址隊收集整理中國西部地區的氣象資料,並結合衛星雲(yun) 圖,通過資料分析以及實地考察後,於(yu) 2005至2006年,在新疆帕米爾高原的卡拉蘇和西藏阿裏地區的物瑪兩(liang) 個(ge) 站址開展了長期測量。

2006年,高考結束後去新疆探親(qin) 訪友、尋找工作機會(hui) 的尤顯龍,機緣巧合與(yu) 負責選址的國家天文台首席研究員、西部選址項目組負責人姚永強相遇。那時,姚永強正在為(wei) 尋找適應高原條件並且能夠長期堅守在野外對選定的站址進行測量的工作人員而發愁,而尤顯龍則對這種充滿挑戰性的工作充滿了好奇與(yu) 渴望。

“那時覺得這個(ge) 工作很好玩!”尤顯龍對記者說,“而且還能到處走,後來我也差不多走遍了中國。當然,都是一些比較艱苦的地區。”

於(yu) 是,尤顯龍加入到了姚永強的團隊,從(cong) 此開始了與(yu) 阿裏天文台的一世之緣。

天文台的選址是一個(ge) 漫長而艱苦的工作。除去考察地形、地質、運行支撐等條件外,還需考慮諸多天文觀測的相關(guan) 影響因素——晴夜數、視寧度、氣象條件等,還要對台址位置進行數年時間的測量。所以,條件優(you) 秀的天文台常常坐落於(yu) 海拔高且遠離人煙的地方。

“當時在選址的時候,每隔一小時要拍攝一次雲(yun) 量照片,24小時不間斷;還要從(cong) 日出到日落每小時做一次水汽測量;晚上進行視寧度采集。這些工作的進度在選址測量期間不能斷。”尤顯龍對記者說,選址工作是一個(ge) 長期的過程,可能要延續10年、20年,都是數據積累的階段。

確定在獅泉河鎮以南的山脊搭建選址觀測平台的2006年到2011年期間,尤顯龍經曆了人生最為(wei) “刺激”的階段。

“最艱苦的階段應該是在2006年到2010年,當時在新疆和西藏兩(liang) 個(ge) 台址備選點長期值守,12個(ge) 月都得有人。”他說,兩(liang) 個(ge) 備選點位置比較偏遠,離最近的縣城有120公裏。

在備選點值守,每撥人一次至少三個(ge) 月。為(wei) 了平順度過這三個(ge) 月,尤顯龍和同伴通常都選擇白菜、蘿卜、方便麵、罐頭等耐儲(chu) 存的食品。“冬天隻能化冰取水,燒開後飲用、擦臉,沒法洗澡。記得有一次存著的煤都燒光了,沒有取暖燃料,就把木頭桌子椅子都拆了燒,我感覺都快堅持不住了。”

尤顯龍對記者說,在對備選點進行測量期間,他和同事多次遭到野生動物的侵擾。“聞到我們(men) 吃剩的骨頭的味道,狼就來扒我們(men) 的帳篷,一晚上都沒法睡覺,隻能拿著鐵鍬拍,一直到天亮狼才跑了。”

經過選址小組漫長艱苦的測量和實地考察,2011年,在獅泉河鎮以南的山脊搭建了選址觀測平台——國家天文台阿裏觀測站。這也是阿裏天文台的雛形。

“阿裏獅泉河監測點憑借完善的交通、供電、網絡通信和後勤補給,以及良好的天文觀測條件,被項目組確定為(wei) 國際一流的天文台址。”阿裏天文台台長周雲(yun) 賀告訴記者。

這裏平均海拔4500米以上,海拔高、晴天多、透明度高、水汽低、視寧度好,具備空間與(yu) 天文觀測的絕佳地理條件,適於(yu) 建立全波段天文觀測基地。2013年6月,國際天文學聯合會(hui) 考察隊考察阿裏站,認為(wei) 這裏是世界水平的優(you) 秀天文台址。

如今,經過10多年的建設,量子隱形傳(chuan) 態實驗、原初引力波探測計劃、空間碎片與(yu) 時域天文觀測……阿裏天文台已成為(wei) 北半球最佳天文觀測站之一,一係列國際合作與(yu) 國家部署項目成功落地,一個(ge) 融科研科普為(wei) 一體(ti) 、世界一流的“高高原”特色天文科研科普基地正在加速形成。

國家天文台首席研究員姚永強說,阿裏天文台的建設會(hui) 促進我國乃至亞(ya) 洲對類地行星和地外生命的探索,這些都是當前天文學最前沿的課題。根據規劃,未來阿裏天文台有可能建設口徑10米甚至超過10米的望遠鏡。

“我很期待那一天!”尤顯龍對記者說,在高海拔地方工作需要一點情懷,自己在這裏工作已經十幾年時間,對設備、同事都有感情,願意長期堅守,為(wei) 將來大望遠鏡、大科研項目的實施做好鋪墊和準備工作。

現在,尤顯龍的妻子也來到了獅泉河鎮,而他們(men) 10歲的兒(er) 子則與(yu) 尤顯龍的父母一起生活在綿陽。根據相關(guan) 政策,尤顯龍每年有兩(liang) 次假期能回老家與(yu) 兒(er) 子相會(hui) 。“我發現兒(er) 子現在越來越不願意跟我聊天了,我感覺很有虧(kui) 欠。”說到這裏,尤顯龍神情低沉。

尤顯龍的同事來自河南、河北、四川、重慶等地,他們(men) 都是守著璀璨的星空,守著人間最美的風景,卻遠離自己最親(qin) 最愛的人。

夜已深,繁星布滿夜空,阿裏天文台巨大的圓頂與(yu) 星月同輝。

當我們(men) 放眼星辰大海、窺探遙遠宇宙之時,像尤顯龍這樣努力在為(wei) 我們(men) 探索未知世界的腳步鋪路的人,或許就像天文台下深邃厚重的大山——每一個(ge) 重大的科技突破後麵,都有這樣的一群人在默默地付出。

星河燦爛之時,大山沉默不語,隻是盡自己最大的努力,挺起肩膀。

尤顯龍在阿裏天文台凝望遠方(5月24日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

夕陽下的阿裏天文台(5月22日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

5月24日拍攝的日落時分的阿裏天文台。新華社記者 費茂華 攝

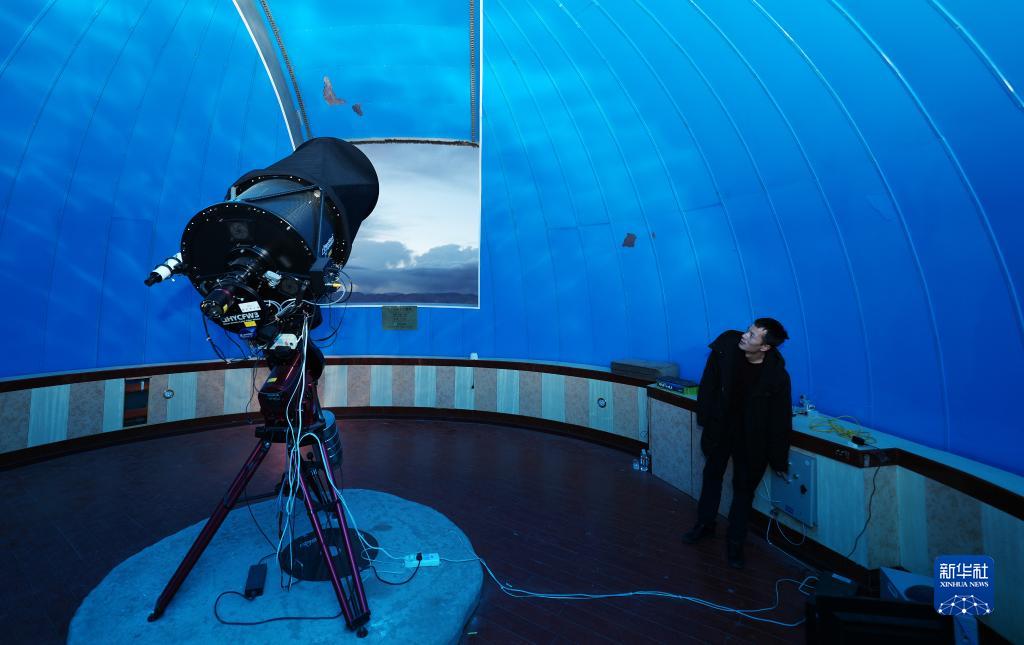

尤顯龍凝望夜空(5月23日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

尤顯龍(右)和同事唐鵬前往需要調試的望遠鏡塔台處(5月23日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

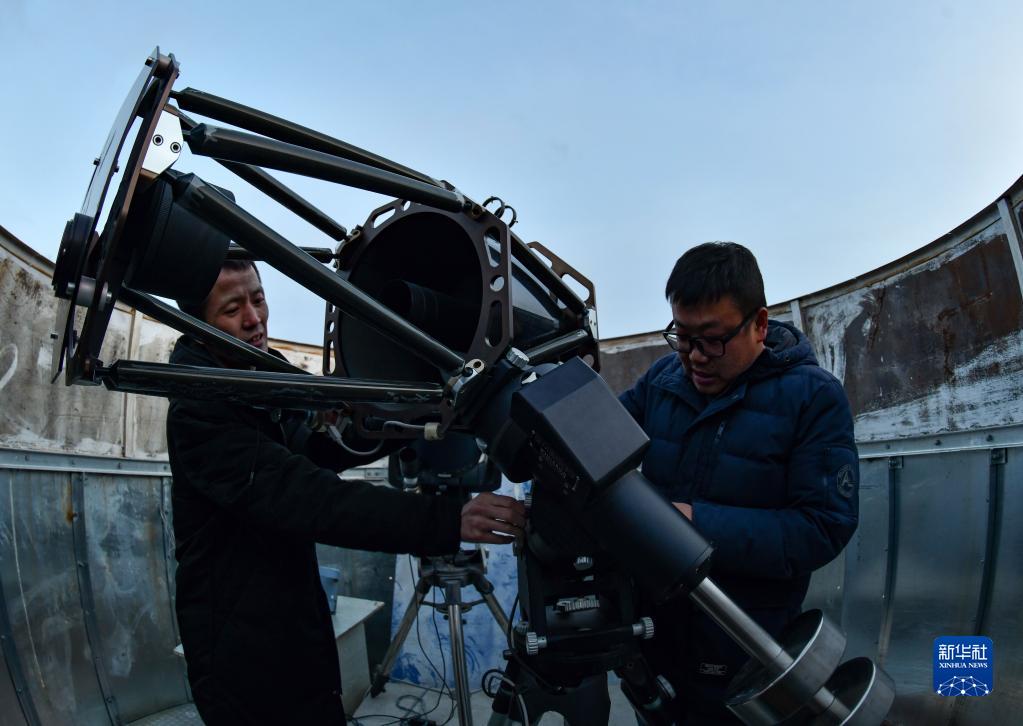

尤顯龍(左)和同事唐鵬在調試望遠鏡(5月23日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

尤顯龍(左)和同事唐鵬在調試望遠鏡(5月23日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

5月24日,在阿裏天文台,尤顯龍打開圓頂。新華社記者 費茂華 攝

5月24日,在阿裏天文台,尤顯龍在調試望遠鏡。新華社記者 費茂華 攝

5月24日,日落時分,在阿裏天文台,尤顯龍走出望遠鏡圓頂。新華社記者 費茂華 攝

工作之餘(yu) ,尤顯龍用手機與(yu) 家人聊天(5月24日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

尤顯龍在物瑪站進行夜間望遠鏡實驗(2010年12月攝)。新華社發

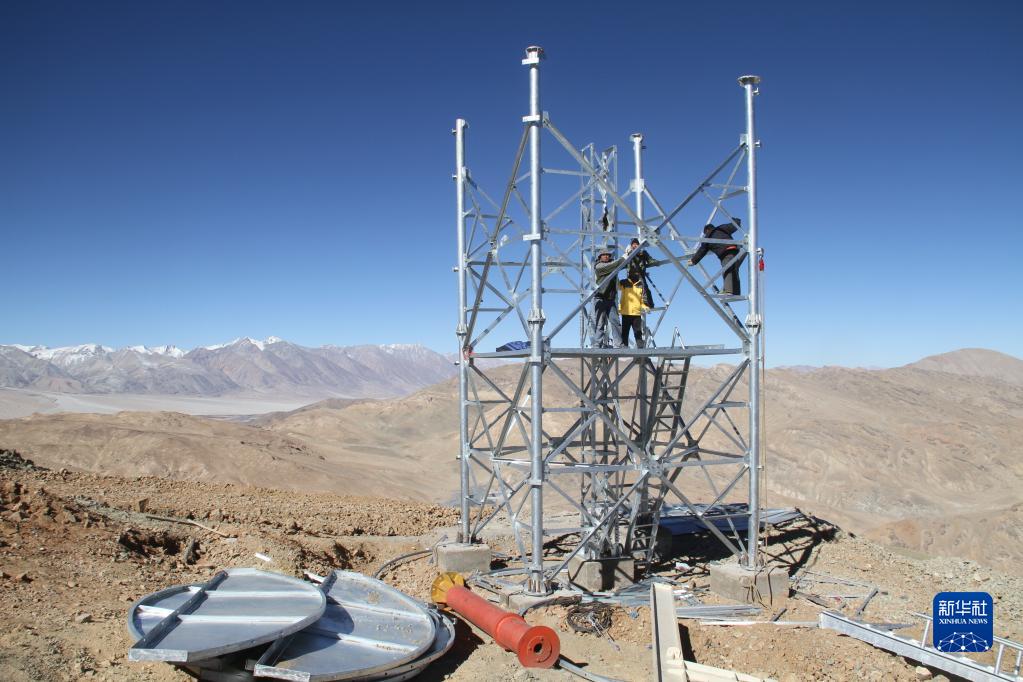

阿裏站第一個(ge) 觀測塔落成(2011年攝)。新華社發

2013年8月拍攝的阿裏站一處設施的施工現場。新華社發

這是2017年4月23日拍攝的國家天文台阿裏觀測站。新華社發(國家天文台阿裏觀測站供圖)

5月24日,在阿裏天文台,尤顯龍走向辦公室。新華社記者 費茂華 攝

5月24日,阿裏天文台與(yu) 夜星相映成輝。新華社記者 費茂華 攝

夕陽下的阿裏天文台(5月22日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

尤顯龍(左)和同事唐鵬在討論觀測到的數據(5月23日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。