位於(yu) 西藏阿裏地區革吉縣的梅龍達普洞穴遺址,海拔4700米,是青藏高原腹地發現的首個(ge) 史前洞穴遺址,也是世界範圍內(nei) 海拔最高的超大型史前洞穴遺址。

2024年1月22日,記者從(cong) 西藏自治區文物保護研究所、中國科學院古脊椎動物與(yu) 古人類研究所組成的梅龍達普洞穴遺址考古隊了解到:經過連續6個(ge) 年度的正式考古發掘,目前梅龍達普一號和二號洞已出土舊石器時代至早期金屬時代各類文化遺物逾萬(wan) 件,包括石製品、骨製品、陶片、青銅器、動物骨骼、植物遺存等。

根據一號洞石製品所反映的技術特點看,初步的碳十四和光釋光測年數據顯示,該期遺存早於(yu) 距今5.3萬(wan) 年、甚至可能早至距今8萬(wan) 年左右。此前西藏那曲市申紮縣的舊石器時代尼阿底遺址,證實古人在距今約4~3萬(wan) 年前已踏足青藏高原腹心地帶;梅龍達普洞穴遺址的考古新發現,為(wei) 舊石器時代人類拓殖高原提供了更早的重要證據。

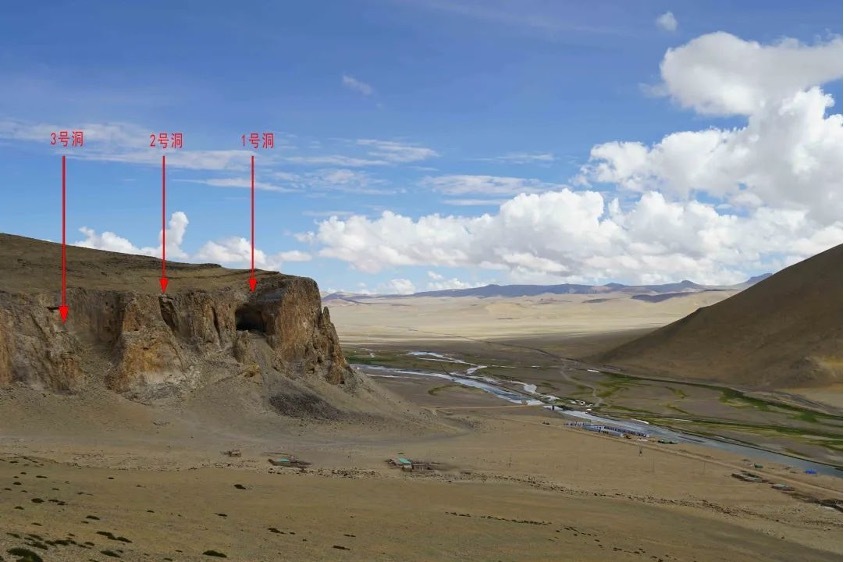

梅龍達普洞穴遺址 考古隊供圖

梅龍達普洞穴地處藏北羌塘高原西部地區,位於(yu) 革吉縣城南約30公裏、獅泉河上遊左岸的石灰岩山體(ti) 上,洞口位置高出獅泉河水平麵104米。梅龍達普,藏語意為(wei) “腰間的鏡子”,由一字排開的三個(ge) 獨立洞穴組成:一號洞規模宏大,麵積超過1000平方米;二號洞規模較小,麵積約60平方米;三號洞,規模最小,麵積約25平方米。

梅龍達普遺址發掘 考古隊供圖

該洞穴的史前文化遺存,於(yu) 2018年7月在西藏自治區文物保護研究所和中國科學院古脊椎動物與(yu) 古人類研究所聯合組織的舊石器考古調查中發現。經國家文物局批準,2018-2023年期間,考古隊連續開展了6個(ge) 年度的正式考古發掘。 除了發現上萬(wan) 件各類文化遺物,一號洞壁還發現了排列有序的豎條紋、人形輪廓、手掌以及太陽等以紅色赭石繪製的岩畫。

一號洞岩畫 考古隊供圖

一號洞岩畫 考古隊供圖

發掘期間,考古隊還對遺址所處的革吉盆地進行係統調查,目前已發現曠野舊石器地點30餘(yu) 處、洞穴地點6處,采集到數以千計的石製品。另外還有5處洞穴岩畫遺存,顯示以梅龍達普遺址為(wei) 核心的遺址群,代表了該區域長時期大規模的人類活動曆史。

截至2023年田野工作結束,梅龍達普遺址共發掘10個(ge) 探方,在一號洞和二號洞不同部位揭露出三套文化遺存(三號洞尚未進行考古發掘)。根據地層堆積、初步的碳十四和光釋光測年結果、石製品技術特點等因素綜合判斷,1號洞中後部、2號洞和1號洞洞口部位的堆積分別代表由早至晚三期人類占據洞穴的曆史。

【第一期遺存 早於(yu) 距今5.3萬(wan) 年】

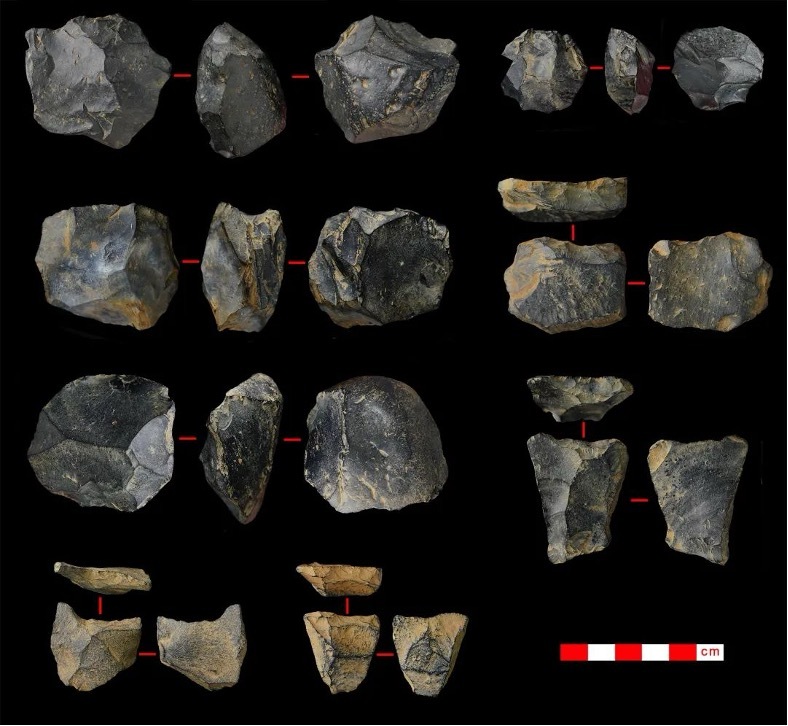

一號洞中後部主探方T8發掘麵積64平方米,發掘至底部巨大灰岩角礫石層,深度為(wei) 7.4米。主文化層出露於(yu) 距地表2.7-6.6米處,文化遺物包括石製品599件和動物化石1017件。石製品為(wei) 英安岩製作的石核-石片技術產(chan) 品,尺寸偏大、石核利用率低、修理較為(wei) 粗糙,呈現出較早階段石核-石片技術打製石器的特點。動物化石數量大、保存佳,其中以有蹄類動物骨骼為(wei) 主。較多的標本表麵可見明確的石製品切割痕跡,這為(wei) 探討早期人類的生計模式提供了珍貴的材料。一號洞中後部堆積的係統測年工作正在進行中,根據石製品所反映的技術特點看,應早於(yu) 二號洞堆積的年代,初步的碳十四和光釋光測年數據顯示該期遺存早於(yu) 距今5.3萬(wan) 年、甚至可能早至距今8萬(wan) 年左右。

一號洞中後部出土鹿角化石 考古隊供圖

第一期遺存-石製品 考古隊供圖

第一期遺存-動物化石 考古隊供圖

【第二期遺存 不晚於(yu) 距今4.5萬(wan) 年】

二號洞主探方T1發掘麵積12平方米,已發掘至基岩,深度為(wei) 2.2米。文化層底部距地表1.5米。主要文化遺存為(wei) 石製品8136件、動物化石952件,此外還出土少量動物糞便和植物遺存。二號洞T1出土文化遺物主要是石核-石片技術生產(chan) 的打製石器,原料以英安岩為(wei) 主。石器組合完整,存在大量碎屑。石製品整體(ti) 尺寸較小。單麵向心剝片的小型盤狀石核獨具特色。石片形狀不規則。工具多以較厚的石片為(wei) 毛坯,進行精致修理,刃緣較陡。器物類型豐(feng) 富,包括刮削器、尖狀器、凹缺器、鑽器等。T1出土的動物化石破損風化比較嚴(yan) 重,但初步觀察仍發現有與(yu) 人類利用動物資源相關(guan) 的切割痕跡。綜合石製品、動物化石、地層和出土物產(chan) 狀分析,這裏應為(wei) 一處古人生活留下的原生堆積。根據初步的碳十四和光釋光測年結果,二號洞主文化層不晚於(yu) 距今4.5萬(wan) 年。

二號洞出土動物糞便 考古隊供圖

二號洞出土石核 考古隊供圖

二號洞出土標本 考古隊供圖

第二期遺存-石製品 考古隊供圖

【第三期遺存 距今4000-3000年】

一號洞洞口主探方T3發掘麵積為(wei) 10平方米,發掘至底部大角礫層,深度達7米。文化層底部距地表1.5米。主要文化遺存為(wei) 石製品1170件、陶片622件和動物碎骨4350件,同時還出土骨柄石刃刀、骨針、青銅小件、網墜等。根據碳十四測年數據,主文化層距今4000-3000年,頂部層位距今1000年。一號洞T3出土的打製石器以使用壓製技術剝片的細石器為(wei) 主要特征,含錐形和半錐形細石核、細石葉以及精致加工的邊刮器、端刮器等。石料多為(wei) 優(you) 質的燧石、瑪瑙和黑曜石。出土陶器可分兩(liang) 組,第一組是在黃褐陶上飾紅彩、黑彩的彩陶器;第二組為(wei) 灰褐陶上施刻劃紋、圓圈紋、戳印紋、弦紋、篦點紋等。可辨器型主要有喇叭口器、侈口罐、直口罐、圜底器、淺餅足碗,和一件疑似尖底器。部分陶器可修複拚合,多數陶片外壁有煙炱痕跡,部分內(nei) 壁存在殘留物,推測為(wei) 火燒烹煮產(chan) 生。串珠、骨針、網墜、魚骨和大量有人工痕跡的動物骨骼遺存為(wei) 複原4000年前人類的生活場景提供了寶貴的材料。

第三期遺存-石製品、骨製品和裝飾品 考古隊供圖

第三期遺存-動物骨骼 考古隊供圖

第三期遺存-彩陶 考古隊供圖

第三期遺存-刻劃紋陶片 考古隊供圖

第三期遺存-陶器器型 考古隊供圖

考古隊認為(wei) :梅龍達普一號和二號洞穴保留了多期人類活動留下的文化遺存,古人在距今5萬(wan) 年、甚至8萬(wan) 年前就在此生活,其間由於(yu) 氣候因素或洞穴坍塌等原因而離開,後期又再度居住。多期的文化遺存為(wei) 探討遠古人群在極端高海拔環境中的生存能力與(yu) 演化、徙居模式、社會(hui) 組織形式等提供了至關(guan) 重要的材料。距今5-8萬(wan) 年以前、距今4.5萬(wan) 年和距今4000-3000年等關(guan) 鍵時段的文化遺存則為(wei) 解決(jue) 人類最早登上高原腹地、早期現代人擴散路線、動植物資源馴化利用等重大科學問題提供了關(guan) 鍵性的證據。

中國科學院古脊椎動物與(yu) 古人類研究所張曉淩研究員在石器分析 總台西藏總站記者2023年4月拍攝

據了解,梅龍達普洞穴發掘出土的豐(feng) 富的石製品、陶器、骨器等文化遺存為(wei) 探討人群遷徙和文化交流提供了重要線索。不同時段的打製石器技術、類型和功能的對比研究,將為(wei) 舊石器時代人類拓殖高原、石器技術演化、生存策略轉變和技術交流帶來新認識。陶器類型的多元化與(yu) 複雜性也對新石器時代以來人群構成和不同人群之間文化的交流、交融曆史提供了新證據。石器原地製作、陶器使用等方麵的證據實證了早期人類以此為(wei) 固定居所的洞穴利用方式,提供了極端高寒環境中人類長期占據高原腹地的關(guan) 鍵性證據。

獅泉河上遊 總台西藏總站記者2023年9月拍攝

考古隊認為(wei) :在羌塘高原西部寒冷幹燥的獨特環境中,梅龍達普洞穴保存了大量動植物遺存、微體(ti) 化石和沉積物DNA。很多動物遺存上還保留有清晰的人類取食行為(wei) 所形成的切割或砍砸痕跡,信息明確、價(jia) 值重大。洞穴出土的農(nong) 作物種子,如青稞、豌豆等,極為(wei) 珍貴,對於(yu) 研究高原極端環境下農(nong) 業(ye) 起源與(yu) 擴散,以及不同海拔區域人群農(nong) 產(chan) 品的交換關(guan) 係及人群流動,意義(yi) 重大。這些罕見的第一手考古資料對探討遺址性質、先民對動植物資源的利用方式和古環境背景,具有重大的學術價(jia) 值。目前團隊正在針對這些材料開展動植物考古學、古環境學、同位素分析、古蛋白分析、沉積物DNA等多學科綜合研究。

梅龍達普洞穴遺址 總台西藏總站記者2023年9月拍攝

青藏高原高海拔地區古人類生存曆史是國際學術界高度關(guan) 注的熱點問題。作為(wei) 青藏高原腹地發現的首個(ge) 超大型史前洞穴類型遺址,梅龍達普洞穴長期、多次被古人占據利用,文化遺存極為(wei) 豐(feng) 富。它和周邊遺址群的發現將高原高海拔地區的人類活動的曆史大幅度向前延伸,填補了多項時空發現的空白,為(wei) 研究西藏環境變遷、史前人地關(guan) 係、人類適應與(yu) 文化交流,人群棲居與(yu) 流動模式,以及動植物馴化和史前藝術等方麵都提供了彌足珍貴的素材,對建立和完善青藏高原考古學文化序列、探討高原腹地最早的人類生存活動和定居過程等重大科學問題具有極為(wei) 重要的價(jia) 值。

監製:陳琴

編輯:羅布次仁

記者:陳琴 陳福軍(jun) 趙龍

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。