家是最小國,國是千萬(wan) 家。我國是統一的多民族國家,中華民族是多民族不斷交往交流交融而形成的。中華民族是一個(ge) 大家庭,在這當中,許許多多不同民族組成的“小家庭”,是各民族水乳交融、團結和睦的縮影。以家庭為(wei) 單位,在鑄牢中華民族共同體(ti) 意識方麵發揮著重要作用。

在全國兩(liang) 會(hui) 期間,西藏日報與(yu) 廣西日報、內(nei) 蒙古日報、新疆日報、寧夏日報開展聯動報道,講述5個(ge) 自治區多民族家庭或民族團結進步模範家庭的生動故事,並邀請各級人大代表、政協委員交流和探討,推動鑄牢中華民族共同體(ti) 意識走深走實。

廣西

好家風涵養(yang) 團結情

廣西日報記者 覃文武

圖為(wei) 何明星(左)言傳(chuan) 身教傳(chuan) 承好家風。謝盛钜 攝

廣西羅城仫佬族自治縣龍岸鎮龍鳳村金雞屯何明星今年83歲,他們(men) 一家3個(ge) 民族6口人,互相尊重民族習(xi) 慣,日子過得幸福美滿,演繹了多民族和諧共處佳話。

何明星當過中小學語文教師,注重家風建設。“業(ye) 精於(yu) 勤——天道酬勤致以富,嬉戲則荒毀於(yu) 惰”,這是他親(qin) 筆書(shu) 寫(xie) 懸掛在正廳牆上的傳(chuan) 家訓,告誡子孫勤勉努力,踏踏實實做事。廳堂一側(ce) 同時懸掛“家和”牌匾,“和氣能交天下友,和氣能生萬(wan) 裏財,鄰裏和睦勝遠親(qin) ,家庭和睦萬(wan) 事興(xing) 。”何明星說,家人要互敬互愛,化解生活中的瑣事、難事,才能和睦相處。

在何明星的教導下,兒(er) 孫都很爭(zheng) 氣,因此他被評為(wei) 村裏的“好村風 好家風”領頭人。2019年,孫子何金羽大學畢業(ye) 後毅然參軍(jun) ,在部隊表現突出,2021年被評為(wei) “四有”優(you) 秀士兵。當嘉獎送到家裏時,何明星欣然揮毫寫(xie) 下一副對聯:“國為(wei) 根本喜看赤子戎馬揮戈,學有專(zhuan) 長欣聞兒(er) 孫磨礪成材。”如今,何金羽仍留在部隊,每到周末,他都會(hui) 打電話回來向家人噓寒問暖,何明星則鼓勵他在部隊的大熔爐裏繼續磨煉成長。

“這個(ge) 多民族大家庭和睦融洽的秘訣,在於(yu) 尊老愛幼,互敬互愛,積極進取、樂(le) 於(yu) 助人。家教家風既有家國情懷、民族情懷,又積極弘揚中華傳(chuan) 統文化。”金雞屯屯長林世學說。

漢族村民黃昌輝兄弟倆(lia) ,以前生活困難,何明星經常資助他們(men) ,成為(wei) 了好朋友。當何明星看到黃昌輝兄弟倆(lia) 有祖傳(chuan) 的中醫骨科特長,便鼓勵他們(men) 發揚光大,去參加規範化培訓,在醫術上精益求精。後來,兄弟倆(lia) 獲得了行醫資格,在縣城開了診所,成為(wei) 小有名氣的中醫骨科醫生。“正是何老師的鼓勵和幫助,使我們(men) 對自己有了信心,大膽地走出去提高自己。這份民族兄弟情,我們(men) 將延續下去。”黃昌輝說。

據了解,金雞屯居住著壯、漢、瑤、苗、侗、仫佬、京等7個(ge) 民族,其中漢族人口占30%,少數民族人口占70%,村民講仫佬話、壯話、侗話、苗話、桂柳話、客家話、閩南話等11種方言,有林、彭、周、鄭等10個(ge) 姓氏,全屯現有70多戶380多名村民。“我們(men) 村各民族世代和睦,宛如一個(ge) 大家庭,外人看起來不可思議,我們(men) 卻覺得平常。誰家有困難,村裏的人都主動去幫助,這是金雞屯的優(you) 良傳(chuan) 統。”林世學說。

全國人大代表、廣西羅城仫佬族自治縣縣長 吳國軍(jun)

“在我們(men) 廣西,在羅城仫佬族自治縣,不乏像何明星這樣的多民族家庭,演繹了民族團結佳話。作為(wei) 全國唯一的仫佬族自治縣,近年來,羅城全麵推進中華民族共有精神家園建設,促進各民族廣泛交往交流交融。深化提升互嵌式社會(hui) 結構和社區環境,全麵開展村屯民族團結進步活動促進村屯鄰裏和諧工作,與(yu) 鄰為(wei) 善、與(yu) 鄰為(wei) 親(qin) 、與(yu) 鄰為(wei) 樂(le) 。我們(men) 要以民族團結模範家庭為(wei) 榜樣,傳(chuan) 承好家風、培育好家教、創建好家庭,把個(ge) 人夢、家庭夢融入國家夢、民族夢之中,在新征程上不斷鑄牢中華民族共同體(ti) 意識。”

西藏

草原上的 甜蜜故事

西藏日報記者 卞琳琳 高玉潔

圖為(wei) 新裏毛和新布(中)、小女兒(er) 合影。卞琳琳 高玉潔 攝

30多年前,甘肅回族小夥(huo) 兒(er) 新裏毛到藏自治區那曲市安多縣做生意時,遇到了美麗(li) 的藏族姑娘新布,兩(liang) 位年輕人情投意合,決(jue) 定攜手相伴一生。新裏毛和新布已經結婚30多年了,依舊恩愛如初,讓很多人羨慕。

新裏毛和新布最初相識時,卻是一個(ge) 不會(hui) 漢語、一個(ge) 不懂藏語,雙方交流全靠“你比我猜”。結婚後,新布教新裏毛說藏語,新裏毛就教新布說漢語,兩(liang) 人互相學習(xi) ,不僅(jin) 都掌握了兩(liang) 門語言,感情也更好了。

因為(wei) 會(hui) 說一口地道的安多方言,新裏毛的雜貨鋪生意也好了不少。同時,會(hui) 說漢語的新布也總是熱心為(wei) 藏族群眾(zhong) 當翻譯,大家有事兒(er) 就習(xi) 慣去問一問新裏毛夫婦。

憑借紅火的雜貨生意,勤勞肯幹的新裏毛和新布養(yang) 育了4個(ge) 孩子,其中兩(liang) 個(ge) 孩子是大學生。夫妻二人還在安多縣蓋了兩(liang) 棟房子,家中電視機、冰箱和藏式家具一應俱全,生活安穩富足。

後來,看著很多牧民家中的牛羊肉賣不出去,新裏毛便關(guan) 掉了雜貨鋪,開始做牛羊肉生意,到牧民群眾(zhong) 家中收購牛羊,自己找銷路把牛羊肉賣出去。這個(ge) 生意的利潤並不高,但是,新裏毛心中卻有另外一筆賬。“做生意不能隻算手裏的錢,能讓大家都得到實惠,更值得!”新裏毛說。

被新裏毛夫妻二人樂(le) 觀向上的精神麵貌所感染,周圍的鄰居也都向他們(men) 學習(xi) ,鄰裏間相親(qin) 相愛、互相幫助。每次提起新裏毛和新布,大家總會(hui) 豎起大拇指。

2018年、2019年,新裏毛分別獲得了西藏自治區民族團結進步模範個(ge) 人稱號和全國民族團結進步模範個(ge) 人稱號。

如今,新裏毛和新布的回藏團結家庭已經是三代同堂,8口之家熱鬧又溫馨。

從(cong) 形單影隻到攜手相伴,新裏毛和新布夫妻一心、團結奮進,創造幸福新生活的故事,就是安多各族群眾(zhong) 攜手奮進的縮影。

全國政協委員、西藏眾(zhong) 源建材集團有限公司董事長 卓嘎

“民族團結家庭是中華民族交往交流交融的重要結晶,也是鑄牢中華民族共同體(ti) 意識的主陣地。隻有在日常生活中培養(yang) 孩子的愛國情懷和中華民族認同感、歸屬感,把愛家和愛國意識結合在一起,孩子才能認識到,國家強、中華民族強,小家才能安穩踏實、幸福美滿。西藏有一個(ge) 公園叫宗角祿康,這裏有各民族兄弟姐妹,不分老幼、無論男女,大家手挽手跳著鍋莊,歡聲笑語,一派和諧有愛、欣欣向榮之景,這些都是各族群眾(zhong) 手足相親(qin) 、守望相助、和睦相處的生動展現。”

內(nei) 蒙古

護邊“女婿”守家愛國

內(nei) 蒙古日報記者 巴依斯古楞

圖為(wei) 張永清(左)一家。(受訪者供圖)

當清晨的第一縷陽光升起,內(nei) 蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗達來蘇木巴彥額日德尼嘎查的張永清已經開始了一天的工作。他帶著一支筆、一個(ge) 本、一架望遠鏡、一台相機,迎著冷風,走上了那條走過無數次的巡邊路。

春天狂風肆虐,夏天蚊蟲叮咬,冬天寒風刺骨,每一次巡邏,張永清總是一邊走,一邊觀察,一邊想著嶽母的囑托。嶽母待他像親(qin) 兒(er) 子一樣,他對嶽母也有著深厚的感情。多年前,他的嶽母在他的懷裏去世,臨(lin) 終前囑咐他,要守護好這片草原,保護好她的女兒(er) 。後來,他將嶽母的骨灰撒在邊境線上,讓嶽母與(yu) 草原融為(wei) 一體(ti) ,自己也以護邊員的身份繼續守護著嶽母。

張永清說,自己是這條邊境線的“女婿”。他是漢族,為(wei) 了自己的蒙古族妻子,留在巴彥額日德尼嘎查。“從(cong) 來到這裏的第一天,我像愛我妻子一樣,深深地愛上了這片土地,保護她們(men) 是我的責任,我願意付出自己的所有。”

“20年前,我成了一名護邊員,從(cong) 那個(ge) 時候,每周必須要到邊境上巡一圈,如果不去,心裏就很不安。”張永清道出了大多數護邊員的心聲。談到被紫外線灼傷(shang) 的臉、因凍瘡而開裂的雙手,他說:“這是大自然的‘饋贈’,更重要的是還有不屈的精神、堅定的信念和責任。”

張永清不但是一名守衛邊境安全的衛士,還是守衛邊疆環境的衛士,每一次巡邊時,他都對垃圾進行清理,並配合蘇木嘎查、邊境派出所盡心盡力做好每一件事,把群眾(zhong) 的工作當成自己的家事。他還是一名攝影愛好者,在他的鏡頭下,能清晰地看到民族團結之花在邊境線上常開長盛的美好景象。

2020年10月,張永清在一次巡邊時發現一隻受傷(shang) 的國家一級重點保護瀕危動物黑鸛,這種鳥全國僅(jin) 有不到1000隻。他立刻通過電話聯係派出所民警進行緊急救助,成功將黑鸛安全送至山西省靈丘縣黑鸛保護區。

“能夠在這片草原上為(wei) 祖國的邊境安全貢獻綿薄之力,我感到無比自豪與(yu) 榮光。”張永清說,未來,他還會(hui) 繼續和更多的牧民兄弟一起,為(wei) 保護祖國的“生命線”接續奮鬥。

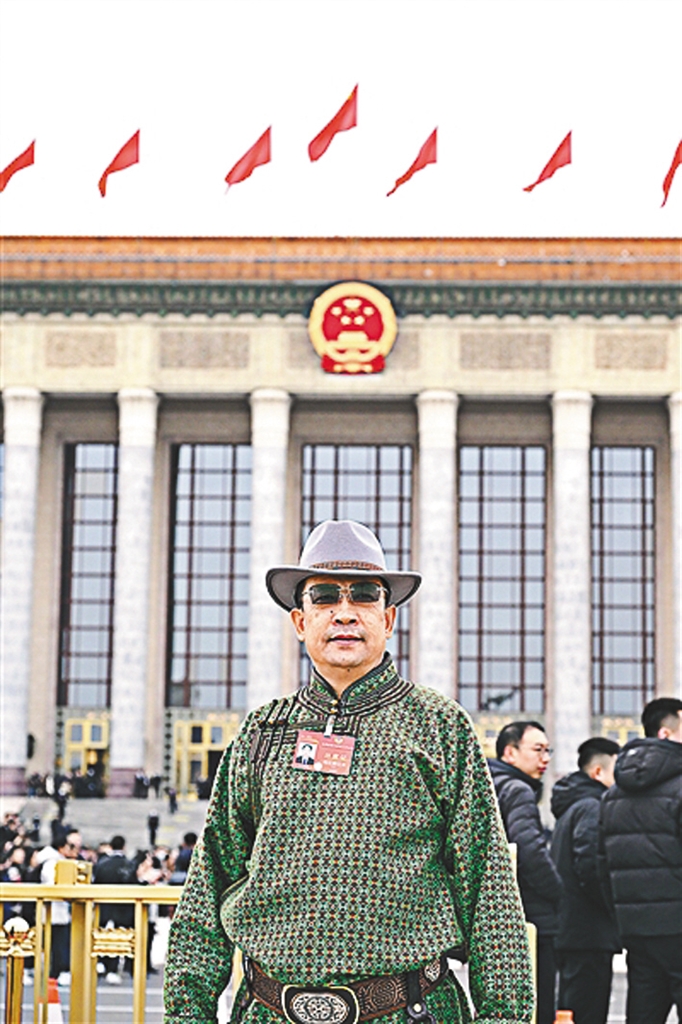

全國政協委員、內(nei) 蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗烏(wu) 蘭(lan) 牧騎隊長 阿拉騰達來

“與(yu) 風雪作伴,與(yu) 烈日同行,張永清20餘(yu) 年如一日巡邊、守邊、護邊,默默守護著草原深處的安寧與(yu) 和諧。他一步一個(ge) 腳印,用實際行動詮釋著一名守邊人的忠誠、奉獻與(yu) 擔當;他以日複一日的堅守、甘之如飴的付出,在中蒙邊境線上書(shu) 寫(xie) 著對祖國的赤誠、對北疆的深情。他的故事,令人動容;他的精神,讓人敬佩。他是寥寥無名之輩,亦是赫赫有名之人。蒙漢結合的幸福家庭,是他的堅強後盾。國無防不立,邊無防不寧。築牢祖國北疆安全穩定屏障,需要千千萬(wan) 萬(wan) 個(ge) 張永清們(men) ,做祖國北疆的守護者、幸福家園的建設者,為(wei) 人民戍邊、為(wei) 祖國守防。”

寧夏

建好“小家”服務“大家”

寧夏日報記者 張 敏

圖為(wei) 王學鋒(後排左一)和兄弟姐妹。(受訪者供圖)

“父母生了我們(men) 兄弟姊妹9個(ge) ,我們(men) 現在都成家立業(ye) 了,有的在政府部門工作,有的自己創業(ye) ,都在各自不同的崗位上拚搏,為(wei) 社會(hui) 作貢獻。”寧夏回族自治區石嘴山市惠農(nong) 區禮和鄉(xiang) 銀河村黨(dang) 支部書(shu) 記王學鋒,是土生土長的惠農(nong) 人,在家排行老七。在父母的教導下,他不僅(jin) 將自己的小家經營得井井有條,還帶領銀河村全體(ti) 村民發展產(chan) 業(ye) ,走上了致富路。

王學鋒介紹,銀河村是個(ge) 回漢聚集村,60%以上的群眾(zhong) 都是回族。近幾年,隨著村裏土地流轉政策的實施,銀河村三隊、七隊的村民進城務工較多,所以現在80%以上的常住戶都是回族。“我是個(ge) 漢族書(shu) 記,但是大家都覺得,不管是回族、漢族,隻要能帶著把村裏的基礎設施建好,把產(chan) 業(ye) 發展起來,對你的工作就能認可。尤其近兩(liang) 年,銀河灣生態旅遊區發展越來越好,去年我們(men) 還建設了肉羊養(yang) 殖園區,希望通過文化、產(chan) 業(ye) 推動各民族融合發展。”

黃河流經石嘴山97公裏,銀河村是黃河在寧夏境內(nei) 的最後一段。過去的銀河村,因為(wei) 黃河阻隔,交通不便,經濟發展滯後。銀河村有一片黃河濕地,原是黃河東(dong) 移後形成的河灘地。20世紀80年代,村民為(wei) 了生計在河灘上放牧、耕種,濕地逐漸荒漠化。2009年,隨著退耕還濕政策的實施,村民不再耕種河灘地和放牧,銀河村的生態得以恢複。每年8月,濕地的各種植被能長到2米高,最初稀疏的紅柳也慢慢長成了3000畝(mu) 的天然紅柳林。植被豐(feng) 富了,大鴇、白尾海雕、白枕鶴等百餘(yu) 種珍稀鳥類在濕地上繁衍生息。

王學鋒帶著村民,利用當地自然資源,盤活閑置土地,從(cong) 2019年開始陸續建設了文化廣場、黃河濕地生態文化館、根雕藝術館、親(qin) 子農(nong) 場等,發展鄉(xiang) 村旅遊。近兩(liang) 年,不少遊客慕名而來,銀河村全年接待遊客20萬(wan) 人,村民年人均可支配收入2.74萬(wan) 元,村集體(ti) 收入近140萬(wan) 元。

“父母從(cong) 小教育我們(men) 要尊老愛幼,誠信待人,做對社會(hui) 有用的人。我們(men) 也遵循父輩的教導,現在兩(liang) 個(ge) 孩子都非常懂事聽話,兄弟姐妹間也團結和睦。”大家庭的和睦、兄弟姐妹的互敬互愛,讓王學鋒免去了很多後顧之憂,能夠一心撲在建設家鄉(xiang) 的事業(ye) 上。未來,他還有很多想法待實施,希望帶著全村的各民族群眾(zhong) 過上好日子。

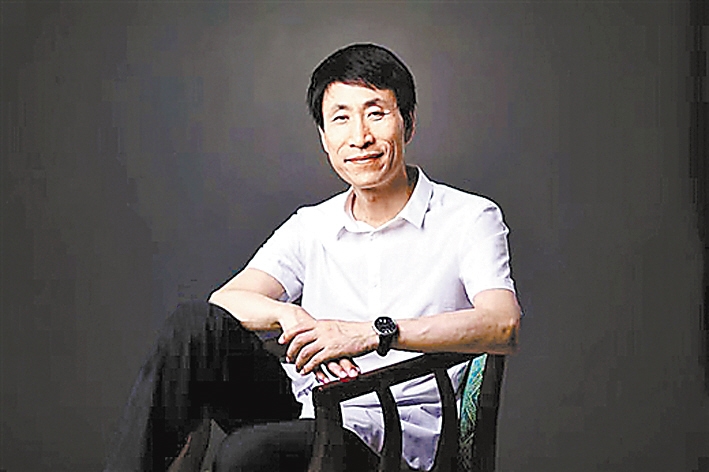

寧夏回族自治區政協委員、寧夏文聯主席 郭文斌

“孝老愛親(qin) 是中華民族的傳(chuan) 統美德。在父母的言傳(chuan) 身教下,王學鋒一家家庭和睦,兄弟姐妹間互敬互愛,教子有方,將自己的小家經營得井井有條。自擔任石嘴山市惠農(nong) 區禮和鄉(xiang) 銀河村黨(dang) 支部書(shu) 記以來,王學鋒帶領各民族群眾(zhong) ,利用當地優(you) 勢自然資源,盤活閑置土地,興(xing) 建文化廣場、黃河濕地生態文化館、親(qin) 子農(nong) 場等,發展鄉(xiang) 村旅遊,將昔日的荒草灘變成了如今百鳥翔集的生態公園,通過產(chan) 業(ye) 振興(xing) 推動各民族融合發展,走出了一條生態發展的致富路。”

新疆

榆柳巷裏情誼綿長

新疆日報記者 熱依達

圖為(wei) 馬新華(前排左二)的全家福。(受訪者供圖)

家住新疆維吾爾自治區額敏縣額敏鎮塔斯爾海村榆柳巷口的馬新華是塔城地區額敏縣公安局的一名退休民警。小巷內(nei) 居住著漢族、維吾爾族、哈薩克族、回族、俄羅斯族、烏(wu) 孜別克族、錫伯族、羌族、土家族等9個(ge) 民族32戶人家。馬新華的本職是一名車管所民警,因所做的一件件樂(le) 善好施、惠民暖心的事情,被大家親(qin) 切地稱呼為(wei) “馬大姐”。

走進馬新華家中,屋內(nei) 掛著一張來自4個(ge) 民族的10人全家福,她是回族,丈夫是維吾爾族,還有她收留的5位毫無血緣關(guan) 係的親(qin) 人:一位是孤寡老人、漢族“父親(qin) ”楊吉春,一位是馬新華一家幫助撫養(yang) 長大的哈薩克族小夥(huo) 吾爾滋別克·馬達特,還有在她家居住長達12年的葉爾木拉特·克孜爾汗一家3口。全家福上,一家人笑容燦爛,暖意融融。

當地傳(chuan) 頌最多的就是馬新華和她“爸爸”楊吉春的故事。2004年的初冬,衣衫單薄的楊吉春,在風雪中瑟瑟發抖,路過的馬新華擔心老人被凍壞,就將他請回家,吃了一碗熱騰騰的湯揪片。仔細詢問後得知,老人膝下無兒(er) 無女,老伴也已過世,平時靠打零工、撿破爛為(wei) 生。熱心的馬新華決(jue) 定收留老人,並像照顧自己的父親(qin) 一樣,照顧著這個(ge) “漢族爸爸”。20年過去,這裏已成為(wei) 楊吉春真正的家。

“我也不知道啥時候修來的福分,能遇到這麽(me) 好的女兒(er) 。”楊吉春感歎道。

長期資助困難兒(er) 童,支持鼓勵他們(men) 讀書(shu) 回報社會(hui) ;接濟生活困難的哈薩克族夫婦,幫助他們(men) 學習(xi) 漢語、掌握技能、順利就業(ye) ……這些年,馬新華幹了許多暖心事。

2019年退休後,馬新華騰出家裏一間30平方米的房屋,把這裏打造成“家庭矛盾調解室”“居民家庭黨(dang) 校”。如今,馬大姐的愛心小院在援疆資金的支持下改造升級成了“馬新華民族團結大院”,2022年4月開放以來,已經接待3萬(wan) 多人參觀。

這裏不隻有馬新華的團結愛心故事,還有庫爾魯西和林忠東(dong) 跨越半個(ge) 世紀的“維漢兄弟情義(yi) ”的故事等。有人說,到了榆柳巷,總有喝不完的奶茶,聽不完的故事。640米的榆柳巷很短,但是這裏的各民族之間交往交流交融的情誼卻很長。

全國人大代表、新疆阿克蘇地區烏(wu) 什縣依麻木鎮國家通用語言小學校長 庫爾班·尼亞(ya) 孜

“民族團結是我國各族人民的生命線,中華民族共同體(ti) 意識是民族團結之本。位於(yu) 新疆塔城地區額敏縣額敏鎮塔斯爾海村的榆柳巷,雖然隻有短短的640米,但在這裏我們(men) 看到了9個(ge) 民族32戶家庭和諧共處的生動畫麵。在新疆,這樣處處充滿團結情的巷道不是個(ge) 例。今日之新疆,天山南北處處奏響民族團結的樂(le) 章,習(xi) 近平總書(shu) 記‘像石榴籽一樣緊緊抱在一起’的殷切期望已變為(wei) 現實。”

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。