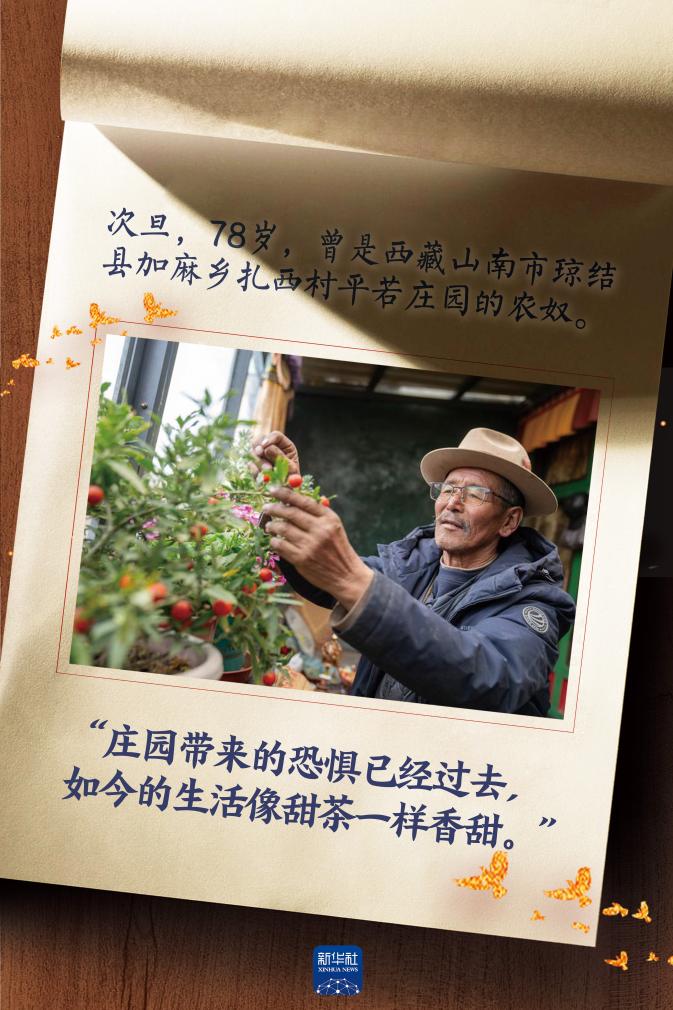

初春時節,乍暖還寒,西藏山南市瓊結縣紮西村的次旦老人家裏暖意融融。“過去從(cong) 沒想到能過上這麽(me) 好的日子。”在藏式二層小樓的家中,老人一邊打理陽台上的花草,一邊對記者說。

海報製作:新華社記者邱星翔

西藏和平解放前,紮西村由平若莊園管理。次旦的父母是平若莊園的朗生(地位最低的農(nong) 奴)。由於(yu) 朗生的子女仍是朗生,1946年出生的次旦,成為(wei) 平若莊園一名“天生的農(nong) 奴”。

平若莊園是一座三層建築,位於(yu) 紮西村一座山頭上。一層是羊圈和儲(chu) 物間,二、三層為(wei) 住所。作為(wei) 農(nong) 奴,次旦的父母沒有自己的房子,次旦一出生,就和父母住在莊園一層的羊圈裏。“因為(wei) 和牲口在一起,羊圈裏有跳蚤,晚上睡覺癢得很。”次旦回憶說。

如今的平若莊園依舊矗立在山頭上,當地政府部門對其進行了保護性修繕,成為(wei) 一處紅色曆史教育基地。

在次旦二女兒(er) 央金的帶領下,記者走進莊園,低頭彎腰邁入下沉一米多的羊圈,這是次旦的第一個(ge) “住所”。羊圈漆黑一片,牆壁上隻有幾個(ge) 風孔透著微弱的光亮。如今為(wei) 了方便遊客參觀,這裏安裝了電燈。

除了居住條件差,讓次旦記憶深刻的是小時候經常挨餓。“每頓飯都是糌粑粥,隻有一小碗,根本吃不飽。”次旦說。

跟父母相比,次旦是幸運的。按照平若莊園的規定,男子到13歲時就得支差。他剛滿13歲時,紮西村迎來了聲勢浩大的民主改革運動,維係上千年的封建農(nong) 奴製崩塌,平若莊園的農(nong) 奴迎來新生,次旦也免於(yu) 苦役。

這是次旦老人與(yu) 自家樓房的合照(2月22日攝)。新華社記者 旦增尼瑪曲珠 攝

隨後,次旦家分到了12畝(mu) 地、一頭驢、一頭公牛、17隻綿羊。他們(men) 的住所也發生了變化——全家分到了莊園二層的一間屋子,一個(ge) “真正能住人”的房間。

在莊園二層的房間,記者看到這裏的麵積約40平方米,進門的一側(ce) 有一台土灶,灶上擺放著他們(men) 曾經使用過的陶器、竹編等用品,牆壁和天花板被熏得黢黑。

“我就出生在這間房內(nei) 。記得小時候,屋子中間用木板隔開,我們(men) 家住一邊,還有一家住另一邊。當時家裏有七口人,我們(men) 把羊皮鋪在地上,擠在一起睡覺。”央金說。

為(wei) 了養(yang) 家糊口,次旦夫婦種地養(yang) 豬,辛勤勞作。次旦說,有了自己能耕種的土地,不用為(wei) 莊園主而勞作,勞動成果屬於(yu) 自己,這是全家人最大的幸福,日子過得有盼頭。

隨著孩子長大,這間房屋無法容納全家人生活了。後來,次旦在離莊園幾百米的地方蓋起了土石結構的房子,新房90多平方米,有五個(ge) 房間。

讓次旦沒想到的是,2006年當地實施了農(nong) 牧民安居工程,在政府部門幫助下,村民紛紛建蓋新房。次旦也在原來房子的基礎上蓋起了二層藏式樓房,這就是他們(men) 現在的住所。

次旦一家人正在分享零食(2月22日攝)。新華社記者 旦增尼瑪曲珠 攝

新房寬敞明亮,臥室、客廳、陽光棚等共有250多平方米。屋裏的藏式家具樸實整潔,桌上擺著飲料和酒水。站在二層,透過玻璃窗,依然可以看到位於(yu) 山頭上的平若莊園。

次旦說,平時二女兒(er) 央金在家照顧他的生活,女婿外出務工。次旦老人生活閑適,村裏一有文藝演出,他就過去觀看。

從(cong) 昏暗羊圈到藏式二層小樓,次旦家的變化天翻地覆。“莊園帶來的恐懼已經過去,現在兒(er) 女都長大成人,我有養(yang) 老金、有醫保,沒有後顧之憂。如今我們(men) 的生活像甜茶一樣香甜。”次旦說。(參與(yu) 采寫(xie) :旦增尼瑪曲珠)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。