1995年,強巴出生在西藏自治區那曲市尼瑪縣羌塘草原深處。小時候,他從(cong) 未想過自己長大後會(hui) 成為(wei) 一名海上石油工人。19歲時,他第一次看見藍色大海,夢想的種子悄悄播下。那時的他還沒意識到,隻有無數努力不斷匯聚,才能鋪就成寬廣的逐夢之路。

夢開始的時候

強巴生長在西藏自治區那曲市尼瑪縣卓尼鄉(xiang) ,海拔超過4700米。如今,他在渤海油田工作,距離家鄉(xiang) 有4000多公裏的路程,海拔上也有4000多米的落差。從(cong) 草原到大海的際遇,源自多年前一粒夢想的種子。

強巴家鄉(xiang) 的人們(men) 世世代代都以放牧為(wei) 生,很多人一輩子沒有離開過草原,他小時候也隻是在電視上見過外麵的世界。

海休期間,強巴在家鄉(xiang) 參加傳(chuan) 統賽馬節活動。新華社發

強巴17歲那年,父親(qin) 從(cong) 北京帶回來的幾張照片讓他萌生了到草原外麵去看看的想法。強巴的弟弟患有先天性心髒病,得益於(yu) 援藏醫療政策的支持,2012年父親(qin) 帶著弟弟去北京接受免費治療。“爸爸在天安門廣場拍了照片帶回來,又給我們(men) 講在其他地方的見聞,外麵的世界在我心裏一下子‘活’了過來,想要去看看。”強巴回憶。

2014年強巴考上了北京師範大學珠海分校。在珠海,他第一次看到了大海。“當時就覺得大海太遼闊了,像草原一樣。”在大學裏,他習(xi) 慣了吃海鮮,愛上喝咖啡,還學會(hui) 了遊泳,普通話也說得更流利了。但大學畢業(ye) 後,他還是回到了生養(yang) 他的高原,在拉薩的一家建築公司工作。

2020年,中國海油在西藏招聘大學畢業(ye) 生到區外就業(ye) 。聽到這個(ge) 消息,對外麵世界的向往又在強巴心中萌動。經過報名、考試和培訓,他被公司錄取,當年9月成為(wei) 渤海油田的海上石油工人。

“強巴勤奮好學,能吃苦,適應能力強,經過層層篩選,我們(men) 最終決(jue) 定錄取他。”強巴的主管、秦皇島32-6油田總監王聖說,“事實證明我們(men) 做出了正確的選擇。”

築夢無邊蔚藍

從(cong) 草原到大海,強巴也經曆了艱難的適應過程。工作3年多,他已經成為(wei) 一名合格的海上石油工人。

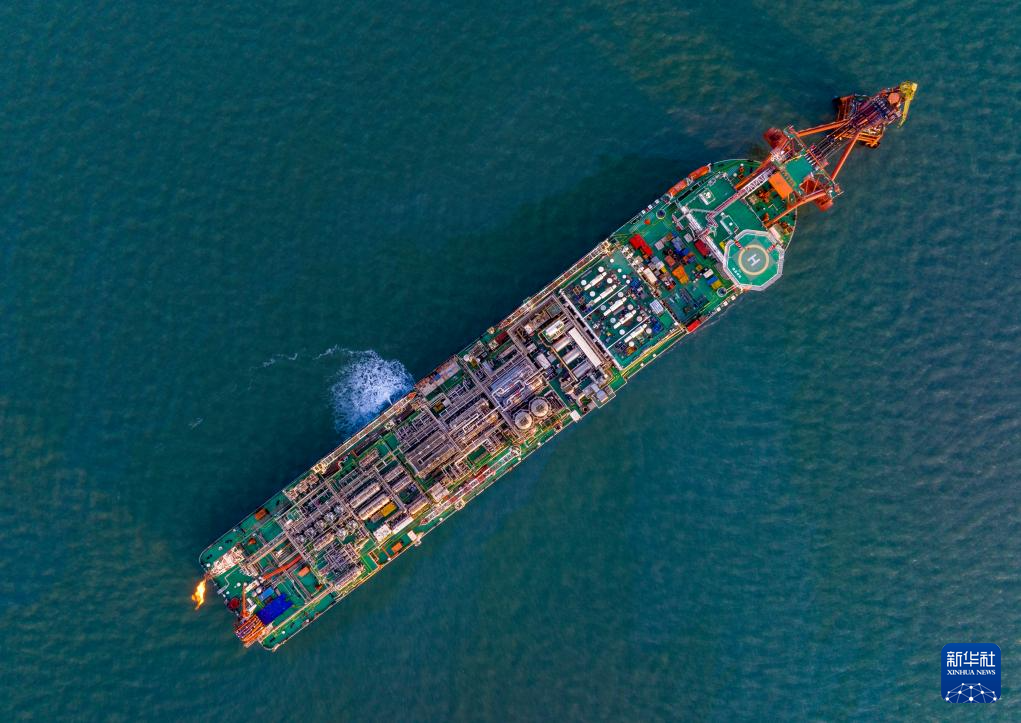

強巴工作的“渤海世紀號”海上平台是一艘16萬(wan) 噸級的集生產(chan) 、儲(chu) 油、卸油為(wei) 一體(ti) 的浮式生產(chan) 儲(chu) 卸油裝置。強巴在平台上的工作主要是負責原油處理係統和生產(chan) 汙水處理係統的安全生產(chan) 和穩定運行。這對於(yu) 海上生產(chan) 作業(ye) 非常重要,出了問題輕則影響產(chan) 量,重則直接影響生產(chan) 安全,導致原油泄漏,造成環境汙染。

這是秦皇島32-6油田“渤海世紀號”(FPSO)16萬(wan) 噸級浮式生產(chan) 儲(chu) 油裝置(無人機照片)。新華社記者 薑帆 攝

強巴在大學主修的是工商管理,與(yu) 他現在的工作內(nei) 容關(guan) 係不大,剛到海上時,一切都得從(cong) 零開始。“我第一次上平台的時候,問同事海底采出來的是汽油還是柴油,他們(men) 都樂(le) 得不行。”強巴笑著說。

英文圖紙、陌生的機械,終日麵對大海的孤獨都給這名藏族小夥(huo) 帶來了不少挑戰。強巴第一次出海時,平台上還沒有覆蓋移動通訊信號,他無法聯係家人。此時海上又刮起強風,剛出海三天的強巴打起了退堂鼓。“我當時就給主管請假說想回去,他們(men) 很體(ti) 諒我,給我放假,讓我調整。”強巴說。一個(ge) 月後,強巴鼓足了勇氣又回到海上。

強巴在“渤海世紀號”(FPSO)上檢查原油油樣(3月7日攝)。 新華社記者 薑帆 攝

這時的“渤海世紀號”已經覆蓋了網絡,強巴可以隨時和家人聯係,親(qin) 人們(men) 的鼓勵和同事們(men) 的關(guan) 心給了他堅持下來的力量。工作的第一年,強巴大部分空閑時間都用來學習(xi) ,提高專(zhuan) 業(ye) 技能,趕上同事們(men) 的步伐。他也漸漸適應了海上的生活,還在船上的健身房鍛煉身體(ti) 。現在,他更喜歡閱讀。“我正在準備中級操作工資格的考試,空閑的時候在讀藏語版的《哈佛淩晨四點半》,很勵誌。”他說。

來自四川的秦永君是強巴在海上最好的朋友。“他剛到時很害羞,話不多,但是他很勤奮也很真誠。現在所有的工作他都很熟悉,有些圖表甚至隻有他才會(hui) 做。”秦永君說,“我們(men) 兩(liang) 個(ge) 都是火鍋迷,我會(hui) 經常給他帶我老家的特產(chan) 火鍋底料,他也給我帶風幹犛牛肉,我很喜歡。”

強巴休班時進行業(ye) 務學習(xi) 。新華社記者 薑帆 攝

成為(wei) 家鄉(xiang) 的榜樣

海上工作是28天一個(ge) 班次輪換。海休期間,強巴是一名背包客。他去過很多城市,如北京、上海、廣州、西安、武漢等。最讓他印象深刻的,是在天安門廣場與(yu) 上萬(wan) 人一起徹夜等待一早的升旗儀(yi) 式。“很震撼,升旗的那一刻心裏有種感動和自豪。”

大部分時候他會(hui) 回到尼瑪縣,回到那片熟悉的草原。從(cong) 海上歸來的強巴早已成為(wei) 家喻戶曉的人物,不僅(jin) 同齡人喜歡和他聊天,孩子們(men) 也喜歡圍著他,聽他講述海上和外麵世界的故事,許多孩子也因此有了自己的夢想。

“在我的影響下,我的幾個(ge) 同鄉(xiang) 已經在外地找到了工作,有的在北京,有的在天津。”強巴驕傲地說。

作為(wei) 家中長子,收入豐(feng) 厚的強巴2023年給家人買(mai) 了一輛SUV汽車,方便出行,他希望在不久的將來能在拉薩為(wei) 父母買(mai) 一套房子。強巴兩(liang) 個(ge) 最小的弟弟和妹妹仍在上學。“我希望他們(men) 好好學習(xi) ,考上大學,走出去看看外麵的世界。”他說。

1994年,強巴出生的前一年,中國政府作出了全國支援西藏的重大決(jue) 策,確定了“分片負責、對口支援、定期輪換”的援藏方針。

2002年,中國海油對口支援強巴的家鄉(xiang) 那曲市尼瑪縣。他們(men) 在強巴的家鄉(xiang) 發展畜牧業(ye) 、旅遊業(ye) ,為(wei) 當地經濟發展和牧民增收奠定了基礎,這讓強巴的父母一代解決(jue) 了溫飽和小康問題。

同時,他們(men) 還努力推進當地教育事業(ye) 發展,為(wei) 尼瑪縣的基礎教育提供現代化的硬件設施,通過培訓提高當地的師資水平,為(wei) 強巴這一代人受到良好教育提供了條件;2020年以來,他們(men) 還在就業(ye) 援藏方麵發力,為(wei) 包括強巴在內(nei) 的100多名西藏年輕人提供了就業(ye) 機會(hui) 。

晨光中的秦皇島32-6油田(3月8日攝)。新華社記者 薑帆 攝

根據《西藏和平解放與(yu) 繁榮發展》白皮書(shu) ,西藏每年有超過10%的大學生在區外就業(ye) ;2024年西藏自治區政府工作報告顯示,2023年有3600多名大學畢業(ye) 生在區外就業(ye) 。

在中國政府的不斷努力下,許許多多的“強巴”看到了更廣闊的世界,拓寬了視野,增加了收入,豐(feng) 富了人生。西藏青年們(men) 的“逐夢之路”無比廣闊。

監製:衛鐵民、劉暢

記者:薑帆 黃耀漫 呂秋平

編輯:薑辰蓉

新華社對外部

新華社西藏分社

聯合製作

中國故事工作坊出品

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。