展廳裏擺放的藏毯。

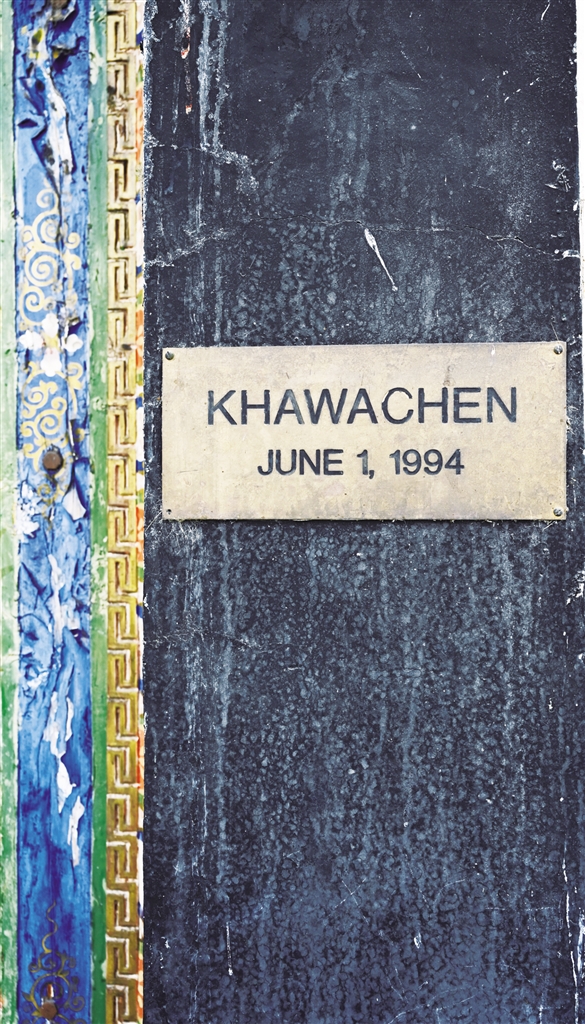

喀瓦堅藏毯廠門牌。

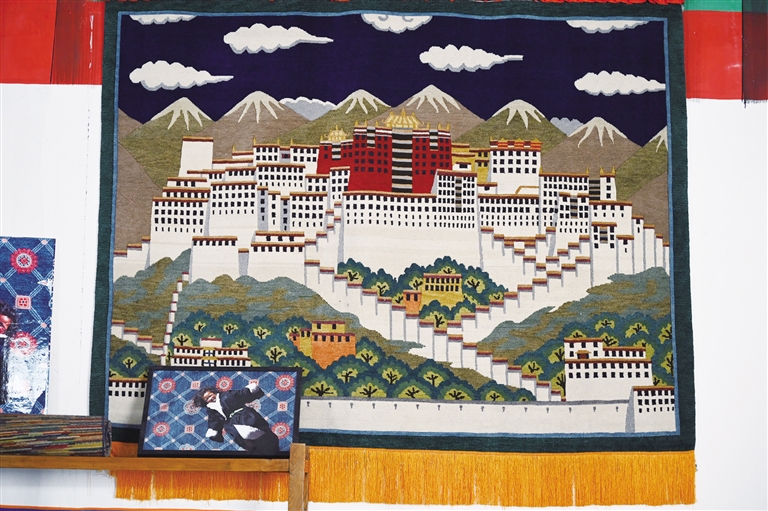

2014年生產(chan) 的布達拉宮掛毯。

“篤篤篤……”走進喀瓦堅藏毯廠編織車間,五顏六色的藏北高原羊毛線在一雙雙巧手中幻化成圖案精美的藏毯,技藝精湛的阿佳們(men) 用傳(chuan) 統藏式手工打結法匠心編織,一張藏毯往往要花費二十天甚至兩(liang) 個(ge) 月以上的時間。在這裏,每一縷羊毛都承載著手藝人的智慧,每一次穿梭都編織著傳(chuan) 統與(yu) 現代的交融。機杼聲聲,回蕩在廠房的每一個(ge) 角落。藏毯,不僅(jin) 是溫暖的鋪陳,更是文化的傳(chuan) 承,是歲月給予的美好饋贈。三十年,藏毯的技藝傳(chuan) 承,今朝仍在繼續……

①

【走紅】

社交平台“曬”小眾(zhong) 打卡地

去年盛夏以來,預約參觀位於(yu) 拉薩市西郊的喀瓦堅藏毯廠,幾乎成為(wei) 一種新風尚。談起藏毯廠的意外走紅,該廠負責人鄭怡說:“喀瓦堅是一座充滿了歲月痕跡的老廠,如何讓它煥發新生?我們(men) 選擇了讓人們(men) 走近它、走進它,看看一塊藏毯是如何誕生的。”

從(cong) 去年夏天至今,通過預約前來參觀藏毯廠的主要包括自媒體(ti) 博主、藏毯文化愛好者、以民族文化為(wei) 研究方向的高校學生等群體(ti) 。采取預約的方式,主要是為(wei) 了給雙方預留充足的時間,以獲得最佳的參觀體(ti) 驗。“夏季以遊客為(wei) 主,秋冬季節主要是本地博主,春天接待的研究學者比較多。總之,我們(men) 每天都會(hui) 收到參觀預約。”鄭怡說。

冬去春來,這個(ge) 藏毯廠已然成為(wei) 拉薩的一個(ge) 小眾(zhong) 打卡地。經過工作人員的仔細介紹,再加上身臨(lin) 其境的感受,參觀者以圖文並茂的方式將“觀後感”發布在社交平台上,收獲一眾(zhong) 粉絲(si) 的點讚、評論。同時,也有不少參觀者反映:“是否可以讓我們(men) 上手試試呢?”目前,受人力及車間環境等客觀因素影響,無法滿足參觀者的要求。未來,喀瓦堅藏毯廠將會(hui) 在預約參觀的基礎上,適時開放藏毯編織體(ti) 驗活動,讓大眾(zhong) 距離藏毯更近一點。

②

【老廠】

一家隱藏在時光深處的藏毯廠

喀瓦堅藏毯廠成立於(yu) 1994年6月1日,迄今已有三十年。一塊刻有歲月痕跡的木質門牌,仿佛默默訴說著這個(ge) 院落的曆史。走進大院,兩(liang) 層民居的四合院環繞著天井,院內(nei) 空地上晾曬著剛編織好的幾塊藏毯,遠處有一株桃樹,滿樹繁花讓整座院落散發著春天的氣息。這就是喀瓦堅藏毯廠,也是藏毯廠所有員工居住的地方。

查斯和盆達是一對夫妻,建廠那年,他們(men) 成為(wei) 編織工人,居住在大院內(nei) 。如今,在院內(nei) 出生的孩子已經在東(dong) 北上大學。“我年輕時在這裏工作,我的孩子也是在院裏出生。直到現在,我們(men) 全家人都住在這裏。”查斯動情地說。院裏的每個(ge) 人既是同事,又是鄰居,彼此結下了深厚情誼。

2024年初,由西藏本土文化藝術品牌“醍醐”與(yu) 喀瓦堅藏毯廠、收藏家八諾共同呈現的“激蕩與(yu) 超然:西藏龍毯新春特展”在上海拉開帷幕。鄭怡說,這是屬於(yu) 老藏毯廠的“蝶變新生”。

③

【老人】

30載風雨同舟 他以廠為(wei) 家

西藏各地均有藏毯出產(chan) ,其中,拉薩、江孜素以編織聞名。喀瓦堅的編織工人大多來自上述兩(liang) 地,普布頓珠就是其中之一。他們(men) 經驗豐(feng) 富,使用傳(chuan) 統的藏式手工打結法編織藏毯超過20年。每一道製毯工序——從(cong) 篩選羊毛、梳絨、紡線、染色、手工導線、編織、平剪雕花再到後期清洗與(yu) 晾曬,都是出自這些手藝人。

數十年如一日,手藝人編織的每塊藏毯背後都藏著他們(men) 的生活軌跡。今年55歲的普布頓珠出生在江孜縣一戶普通家庭,12歲時,家裏的經濟條件無法供他繼續求學。於(yu) 是,他進入江孜地毯廠拜師學藝。學習(xi) 編織技藝三年、學習(xi) 繪圖一年、學習(xi) 平剪一年……五年後,他從(cong) 江孜地毯廠學成出師,來到拉薩以編織藏毯謀生。1993年,他著手負責喀瓦堅藏毯廠的建廠籌備工作。可以說,普布頓珠是喀瓦堅藏毯廠的“元老級”師傅。

普布頓珠最拿手的要數編織虎毯,但是,如今他已經很少接像虎毯、龍毯這樣的“大活”,而是負責平剪。“要給年輕人多一些機會(hui) ,隻有讓他們(men) 親(qin) 自上手,才會(hui) 有進步空間呐!”廠裏近一半的編織工人都是普布頓珠的學生。那平剪又是什麽(me) 呢?普布頓珠解釋,通常來說,平剪是編織一塊藏毯的最後一步,也是“把關(guan) ”的步驟,他會(hui) 檢查藏毯是否平整、紋飾是否清晰等。

三十年來,普布頓珠一直居住在這座大院內(nei) ,在規律的機杼聲中生活。建廠、留廠、守廠,以廠為(wei) 家是他的真實寫(xie) 照。

④

【老毯】

每張藏毯都有專(zhuan) 屬“身份ID”

在藏毯廠陳列廳裏,懸掛著一幅以布達拉宮為(wei) 題材的藏毯。“眼前的這幅藏毯已經懸掛十年,沒有任何變形。”喀瓦堅藏毯廠工作人員彭誌紅說,可見手工藏毯的質量絕佳。

普布頓珠回憶,這幅藏毯是廠裏幾名編織工人於(yu) 2014年合作織成。為(wei) 何如此記憶猶新?原來,每張藏毯都有專(zhuan) 屬的“身份ID”,信息包括編織年份、設計序列號、規格等。以這幅“布達拉宮”圖案藏毯為(wei) 例,它編織於(yu) 2014年,是當年編織的第26塊藏毯,規格為(wei) 250×183公分。三十年來,藏毯廠先後設計過、編織過以傳(chuan) 統花卉、草本養(yang) 心、幾何圖形、動物圖騰、自然紋理等係列為(wei) 代表的經典紋飾,供廣大消費者選購。

在展廳內(nei) ,參觀者可以欣賞到“毯齡”長達二三十年的老毯。在以往的預約參觀中,不少參觀者也表示出了對這些老毯的濃厚興(xing) 趣。“近年來,老藏毯的收藏逐漸火熱,有些藏家專(zhuan) 門淘一些有年代感的藏毯,因為(wei) 大家都知道藏毯是手工製品,每塊藏毯都是無法複製的,才顯得彌足珍貴。”鄭怡分析道。

最近,鄭怡忙得不可開交,他正在準備申請“西藏老字號”的相關(guan) 材料。“申請條件裏有一項是字號傳(chuan) 承已滿30年,今年剛好是喀瓦堅走過的第三十個(ge) 年頭。”鄭怡說,如果把藏毯廠比作一個(ge) 人,那麽(me) 今年剛好是喀瓦堅的“而立之年”。未來,他希望以藏毯廠為(wei) 原點,把這裏打造成展示藏毯文化的一個(ge) 窗口。

記者手記

手藝人與(yu) 他們(men) 的“桃花源”

走進喀瓦堅藏毯廠,仿佛穿越回了曾經的歲月。每一縷線,每一張毯,都在訴說著一個(ge) 個(ge) 悠遠的故事。

在廠區一角,有一株建廠那年栽下的桃樹。每到春天,它便綻放出絢爛的花朵,為(wei) 藏毯廠增添一抹生機與(yu) 活力。在工作之餘(yu) ,手藝人們(men) 喜歡在桃樹下休息、聊天,享受著這片屬於(yu) 自己的寧靜與(yu) 美好。這株與(yu) 廠同齡的桃樹,或許就是他們(men) 精神上的“桃花源”。在這裏,他們(men) 可以遠離塵世的喧囂,沉浸在手藝的世界裏,與(yu) 同伴們(men) 分享著彼此的故事與(yu) 心情。“我們(men) 不用去林芝也能看到桃花!”編織車間主任尼瑪紮西自豪地說。

更讓我印象深刻的是,這家藏毯廠並沒有因為(wei) 時代的變遷而失去活力。相反,他們(men) 正在積極尋求創新與(yu) 發展,將傳(chuan) 統工藝與(yu) 現代審美相結合,打造出更多符合現代人需求的藏毯產(chan) 品。這種對傳(chuan) 統與(yu) 現代的融合,讓我看到了更多的希望。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。