5月18日是國際博物館日,這一天,西藏犛牛博物館剛好走過十年,這是中國唯一一座犛牛主題博物館。犛牛糞是鎮館之寶,一半藏品由牧民們(men) 無償(chang) 捐贈,憑借這些,這座博物館一次次“出圈”,成為(wei) 西藏熱門旅遊打卡地。

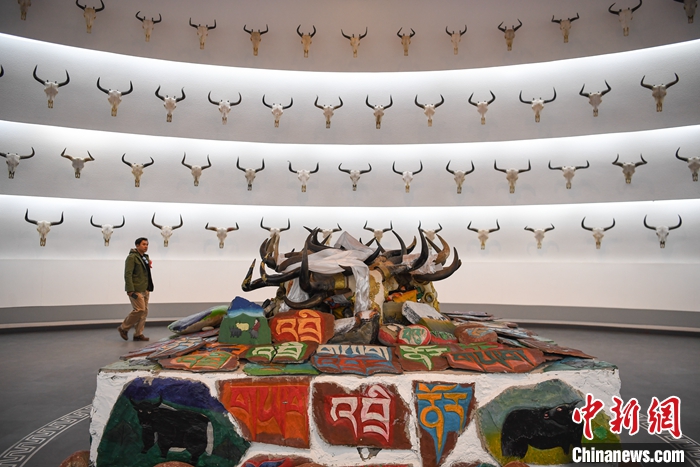

圖為(wei) 西藏犛牛博物裏的野犛牛標本。 中新社記者 貢嘎來鬆 攝

西藏犛牛博物館創始人、榮譽館長吳雨初在采訪中講述了創建博物館的由來。1997年,他在藏北牧區遭遇暴風雪,被困數天,車、馬無法進來,絕望之際,犛牛隊伍馱著食物來了。他說:“曾有個(ge) 夢境,筆記本藍色屏幕上兩(liang) 側(ce) 分別出現犛牛、博物館這五個(ge) 字,或許這就是天意。”

當時57歲的他辭去北京出版集團的職務再次回到了曾工作16年的西藏,“當時沒有資金,車也是自己的,也不知道要建在哪。後來,多方努力,得到了北京和拉薩兩(liang) 地的支持,博物館納入了北京重點援藏項目。”

圖為(wei) 西藏犛牛博物館感恩展廳內(nei) ,牆上懸掛的犛牛頭骨。 中新社記者 貢嘎來鬆 攝

由此,吳雨初建團隊,開始了3年的籌備工作。行走3萬(wan) 公裏,他和團隊進行田野調查和藏品收集,困難重重,又一次次被牧民們(men) 的熱心感動。牧區沒有博物館概念,藏語中也沒有博物館的直譯。吳雨初向牧民做了最簡單的解釋:要給“亞(ya) ”(藏語,意為(wei) 犛牛)建“頗章”(藏語,意為(wei) 宮殿)。申紮縣的一位牧民聽說北京的漢族人到西藏給犛牛建宮殿,特別感動。他們(men) 一家人做了一頂犛牛帳篷,坐了3天的汽車送到了拉薩。

2014年開館時,西藏犛牛博物館已有數千件藏品,十年來,仍有民眾(zhong) 不斷向這裏捐贈藏品。

西藏犛牛博物館共4個(ge) 展廳,藏品詮釋著高原大地曆史文化、畜牧文化、器物文化、生態文化,以及音樂(le) 、舞蹈等藝術文化。感恩展廳內(nei) ,牆上懸掛了152頭犛牛頭骨,甚為(wei) 壯觀。

吳雨初介紹:“犛牛頭骨均是它生前主人送來,博物館給這些犛牛頭骨做了編碼,編碼背後記錄了它主人的名字、它的名字和性別,家住哪裏、海拔多高、一生產(chan) 了多少奶、多少酥油。你看上麵那一層個(ge) 頭小的全是母犛牛的。”

圖為(wei) 市民為(wei) 西藏犛牛博物館創始人、榮譽館長吳雨初獻上哈達祝福。 中新社記者 貢嘎來鬆 攝

西藏犛牛博物館建成後,犛牛文化走到了更遠的地方,曾到北京、廣州、南京、杭州等很多城市展覽。犛牛糞作為(wei) 鎮館之寶,是每次展出的必備。他說:“很多人以為(wei) 犛牛糞很臭,聞後都說有股牧草的清香。在外展出,館員們(men) 學會(hui) 了不少牧民技能,都會(hui) 砌牛糞牆,做灶。”

過去十年,西藏犛牛博物館接待過不少國外政要、科學家、博物學家等。其中,有位美國考古學家,機緣巧合之下,他在這裏竟見到了已故父親(qin) 的照片以及研究犛牛的論文,這一跨越重洋的不期而遇讓他感動不已,潸然淚下。

為(wei) 何選擇犛牛作為(wei) 表達西藏文化的符號?吳雨初解釋:“一說到西藏文化,很多人便認為(wei) 就是宗教文化,我不這麽(me) 看,犛牛文化比宗教文化早得多,它由高原勞動人民創造而來,它才是真正的高原象征。”

他還說,犛牛身上的肉、血、奶、皮、毛、骨、糞便等等一切,成就了西藏高原人的衣、食、住、行、運、燒、耕,所以當之無愧。

吳雨初表示,社會(hui) 需要跟進現代化腳步,但人們(men) 不能忘記從(cong) 何而來,未來,希望西藏將犛牛文化的內(nei) 涵和外延做得更好。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。