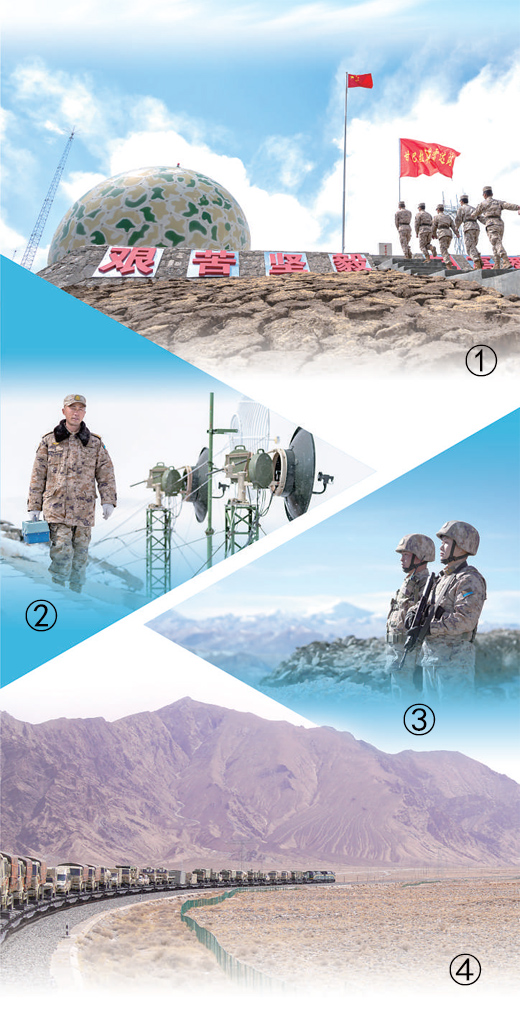

圖①:官兵們(men) 高擎英雄的旗幟,前往陣地開展教育活動。馬冰攝

圖②:連隊原雷達技師、一級軍(jun) 士長王勝全退休前最後一次上陣地檢修裝備。朱元強攝

圖③:官兵們(men) 正在執勤。朱元強攝

圖④:機動分隊行軍(jun) 。鄭 磊攝

頭頂邊關(guan) 月,心懷家與(yu) 國。堅守在天南海北邊防線上的官兵們(men) ,用青春和熱血守衛著祖國的神聖領土,為(wei) 黨(dang) 和人民鍛造起衛國戍邊的鋼鐵長城。即日起,國防版推出“走進新時代邊關(guan) ”係列報道,記者實地探訪邊防一線任務部隊,聆聽官兵們(men) 紮根邊防、守衛邊防、建功邊防的故事和心聲。

——編 者

“敬禮!”

6月24日,在海拔5374米的陣地上,隨著雄壯的國歌響起,一麵鮮豔的五星紅旗冉冉升起。這是一次特殊的升旗儀(yi) 式——

在中央軍(jun) 委授予西部戰區空軍(jun) 某旅“甘巴拉英雄雷達站”榮譽稱號30周年前夕,20多位退役老兵回到曾經戰鬥過的地方,與(yu) 年輕的雷達兵一起,在雪山之巔,迎風肅立,向著國旗深情致敬!

這座世界上海拔最高的人控雷達站,有著光榮的曆史。自1965年10月建站以來,官兵以頑強意誌,戰風雪、抗缺氧、鬥嚴(yan) 寒,紮根雪域高原,出色完成各項任務。1994年6月28日,中央軍(jun) 委授予該站“甘巴拉英雄雷達站”榮譽稱號。

歲月變遷,雪山巍峨。盡管裝備升級、任務轉換,但一代代甘巴拉人“甘願吃苦、默默奉獻、恪盡職守、頑強拚搏”的精神依舊沒變。他們(men) 在黨(dang) 的指引下接力奮鬥,支撐空防預警一線,托起西藏與(yu) 周邊地區的空中橋梁。

紮根——

“鋼釺打不進,人也要紮根”

甘巴拉,藏語意為(wei) “不可逾越的高山”。盤山而上的公路,像一條在崇山峻嶺之間纏繞的飄帶。經過近200道彎,直衝(chong) 雲(yun) 霄的雷達天線防風罩矗立在眼前。

走下車,天空湛藍,日頭高照,強光打在臉上,睜不開眼。同行的人感歎:“甘巴拉,甘巴拉,伸手把雲(yun) 抓。果然名不虛傳(chuan) !”

不一會(hui) 兒(er) ,狂風大作,電閃雷鳴,竟又下起了冰雹。66歲的老兵徐紅旗說:“高原之上,陰晴不定,常年如此。酷寒,最低能達零下35攝氏度;狂風,8至10級大風每年要刮9個(ge) 月。最難耐的是缺氧,頭痛、惡心、失眠等高原反應揮之不去。”

“1962年10月,部署江浙一帶某部官兵翻山越嶺,行軍(jun) 4000多公裏,挺進邊關(guan) 一線。”走進榮譽室,徐紅旗站在“甘巴拉英雄雷達站”榮譽錦旗前,為(wei) 年輕官兵講述起老一輩甘巴拉人的故事。

1965年10月,上級命令他們(men) 在高原組建雷達站,擔負預警空防任務。陣地勘測選址時,由於(yu) 山坡陡峭,時任參謀張在安和戰友們(men) 隻能手腳並用。一次次攀爬,導致有的官兵手指甲脫離皮肉、鮮血淋漓。“就這樣,給雷達安下了家。”徐紅旗激動地說。

“雷達天線第一次在陣地架設成功,就被狂風吹得亂(luan) 轉,如何固定天線?隻好打地樁。由於(yu) 凍土太硬,鐵錘一次隻能打進1厘米,官兵們(men) 喊著號子輪換上場。”徐紅旗說,“靠著這股‘鋼釺打不進,人也要紮根’的決(jue) 心,高原上空有了一雙守護祖國空防的眼睛。”

看著一張張泛黃的老照片,聽著老兵聲情並茂的講述,年輕戰士們(men) 眼眶濕潤。“紮根冰峰,堅決(jue) 完成黨(dang) 和人民賦予的任務。”90後雷達操縱員白濤的話擲地有聲。

白濤大學畢業(ye) 後在一所小學任教,為(wei) 了實現自己衛國戍邊的夢想,參軍(jun) 入伍來到甘巴拉。前些年,報考軍(jun) 校的他,因2.1分之差遺憾落榜,萌生了退伍的念頭。

那段時間,白濤幹什麽(me) 都提不起勁。“當不了軍(jun) 官,難道就不能當一個(ge) 好兵嗎?”班長唐可拉著白濤來到榮譽室,對他說,“在我們(men) 甘巴拉陣地上,每到夏天,石頭縫裏都會(hui) 開出一朵朵小花,無論是烈日炙烤還是狂風暴虐,他們(men) 都倔強地生長著。”

“選擇紮根雪域高原,便選擇了迎著困難,奮鬥前進。”一番話醍醐灌頂。從(cong) 那以後,白濤鉚足了勁,深入學習(xi) 黨(dang) 的創新理論,精學裝備操作,不僅(jin) 成了業(ye) 務骨幹,還成長為(wei) 一名政治教員。

學之愈深,信之愈堅。白濤心中模糊的答案漸漸明晰,把“紮下根成長,沉下心奮鬥”寫(xie) 在了筆記本上。

身在邊關(guan) 心向黨(dang) 。近年來,連隊堅持“支部建在連上,更要強在連上”,每周組織集中學習(xi) ,每半月開設一次“5374學習(xi) 課堂”,學思想、談感悟、找差距、立標準、促行動,以思想進步帶動全麵進步。

在“5374學習(xi) 課堂”一次關(guan) 於(yu) 青春奮鬥的討論中,白濤有感而發:“無論順境逆境,身處哪個(ge) 崗位,隻要將個(ge) 人奮鬥的‘小目標’融入強軍(jun) 事業(ye) 的‘大藍圖’,在平凡的崗位上,同樣能實現價(jia) 值。”

一代代甘巴拉人,錨定一流創佳績,連隊連續30年保持先進,榮立集體(ti) 二等功3次、集體(ti) 三等功3次,16人次受到空軍(jun) 以上表彰,2016年被中央軍(jun) 委評為(wei) “全軍(jun) 先進基層黨(dang) 組織”,2022年光榮當選空軍(jun) 首屆“空天先鋒”。

向戰——

“快一秒發現空情,就快一點獲得先機”

晨霧中,一聲急促的戰鬥警報響起。司機兼電工申董初全副武裝,躍入雷達天線車駕駛座位,發動引擎帶頭駛出營區。

抵達陣地,指揮員一聲令下:“架設裝備!”全體(ti) 官兵如猛虎下山,鏟泥土、平陣地,拉天線、架電台,各戰位協同操作,一張天網鋪向長空,空中“敵”情態勢盡收眼底。

在三步一喘的雪山之巔,官兵們(men) 向戰奔跑的步伐從(cong) 未減速。

“又快了些!”看看手上的表,申董初喘著粗氣說,臉上露出滿意的笑容。他說,機動分隊常年深入高海拔地區,大家在極度缺氧中突破身體(ti) 極限,戰鬥力越來越強。

站長餘(yu) 建釗說:“戰場上,時間就是生命。快一秒出動,快一秒發現空情,就快一點獲得先機。”

仗怎麽(me) 打,兵就怎麽(me) 練。在甘巴拉,常常會(hui) 聽到官兵們(men) 說起一個(ge) 詞——“甘巴拉標準”。餘(yu) 建釗,在義(yi) 務兵期間參加空軍(jun) 專(zhuan) 業(ye) 比武就奪得第一,可剛接任主官時對於(yu) 這個(ge) 標準理解得還不充分。一次新兵放單考核,他看到幾名新兵以大綱滿分標準通過,心裏格外高興(xing) 。可此時,一位老班長現場展示了遠超大綱規定的標準,用行動提醒大家切忌自滿。

從(cong) 這一刻起,餘(yu) 建釗明白了,甘巴拉的標準意味著:追求卓越、不斷超越。在甘巴拉,義(yi) 務兵專(zhuan) 業(ye) 考核按軍(jun) 士骨幹標準來掌握,軍(jun) 士骨幹按訓練尖子來要求,訓練尖子必須向“一專(zhuan) 多能”升級。

從(cong) 難從(cong) 嚴(yan) 訓、瞄準實戰比,不斷推升部隊戰鬥力。近幾年,該站有12人次在旅比武中奪得“擂主”,連續獲評“軍(jun) 事訓練一級單位”。

甘巴拉官兵並不滿足於(yu) 平時的成績,不斷在重大演訓任務中錘煉本領。唐可忘不了第一次走出雪山參加體(ti) 係演習(xi) 的經曆。第一個(ge) 演習(xi) 日,雷達顯示屏上各類光點交錯,情況複雜。突如其來的強電磁幹擾讓參演人員壓力驟增。

甘巴拉人連“生命禁區”都能征服,怎麽(me) 能在打仗本領上掉鏈子?唐可帶隊研究各類目標特性,主動向兄弟部隊骨幹請教,調閱錄像一幀一幀對比分析,一遍一遍模擬練習(xi) 。接下來的演練日,他們(men) 準確提供空情保障,助力任務分隊獲評“優(you) 秀”。

一次次走進新戰場,更一次次打開新視野。那年,該站派出3名骨幹前往東(dong) 部某雷達站參加輪訓,從(cong) “守望高山”到“麵朝大海”,麵對截然不同的戰場環境,變化多樣的“敵情”空情,他們(men) 直言“大開眼界、收獲良多”。

回到單位,全站人人反思差距,圍繞“我們(men) 距離打贏還有多遠?”談認識、定措施,緊前推進“多批目標掌握方法”研究,探索出分工合理、協同密切的多套戰術戰法。

近年來,他們(men) 又加速融入體(ti) 係訓練,深研武器裝備運用,強訓“搶報第一點”、捕捉“低慢小目標”等重難點內(nei) 容,不斷提升情報準確率,雷達組網預警能力穩步加強。

仲夏之夜,一場體(ti) 係對抗演練悄然打響。一支雷達機動分隊全副武裝,快速出動,挺進無人區。

“敵”機在哪裏?地導分隊需要哪些信息?帶隊負責人張冬一直思考著如何將“天眼”與(yu) “鐵拳”緊密協同起來。抵達預備陣地,他立即組織官兵預警組網,將“敵”坐標信息分發給某地導部隊。

數秒後,一枚導彈從(cong) 數十公裏外模擬發射,穿過層層防線,精準射向靶標。“命中!命中!”結果傳(chuan) 來,指揮室內(nei) 一片沸騰。“甘巴拉英雄雷達站”官兵又打了場勝仗。

接力——

“甘巴拉人,把責任和使命擺得最高,也看得最重”

“離開甘巴拉的200多個(ge) 日夜,我時常想起這裏的一草一木。”去年年底退休的老兵、一級軍(jun) 士長王勝全,穿著掛滿軍(jun) 功章的軍(jun) 裝,再次回到自己堅守了28年的陣地,不禁感慨萬(wan) 千,“今天,我終於(yu) 又回到了這個(ge) 讓我日夜想念的地方!”

“這麽(me) 苦,為(wei) 什麽(me) 能堅持這麽(me) 久?”麵對記者的提問,王勝全並沒有正麵回答,而是說起了一個(ge) 讓他記憶深刻的人。

時間的指針撥回1994年10月10日,王勝全第一次上陣地值班。“那天,心情十分激動,可稍微一動就感覺頭昏腦漲,喘不過氣。但我發現,身邊的戰友們(men) 並不怕苦,每次都搶著上山。”

當時的雷達技師胡大慶告訴王勝全:“在陣地值班,不僅(jin) 鍛煉本領,更考驗意誌。在甘巴拉,隻有上了陣地,才算合格的兵。”

那天,在胡大慶即將下山交班的時候,恰巧一部雷達突發故障,但陣地上隻有他一個(ge) 技師在。“交班不交故障,沒有什麽(me) 比空情保障更重要。”胡大慶決(jue) 定留在山上,帶著大家維修裝備。故障排除後已是第二天清晨,大家嘴唇烏(wu) 紫,太困太累,靠在椅子上就睡著了。

“那一刻,我一下子明白了,甘巴拉人,把責任和使命擺得最高,也看得最重。”從(cong) 那以後,王勝全咬緊牙關(guan) ,努力完成一項項空情保障任務,先後維護了8型雷達裝備,成了這裏服役時間最長的兵。

去年底,他光榮退休,基地專(zhuan) 門為(wei) 他舉(ju) 辦了退休儀(yi) 式。儀(yi) 式結束後,他獨自一個(ge) 人走向山坡,用石塊鄭重地在那裏擺了一個(ge) 字——“兵”。

甘巴拉人有一股執著,人人都有不服輸、敢超越的勁頭——

裝備迭代,麵對新的專(zhuan) 業(ye) 術語,密密麻麻的操作麵板,代碼編程的專(zhuan) 業(ye) 軟件,雷達操縱員郭洪波一時“傻了眼”。

“弄不透新裝備,算不上合格的甘巴拉人。”郭洪波一有時間就鑽進裝備琢磨,跟著工廠師傅學,記錄操作要領和技巧,直到每個(ge) 疑點都解開、每個(ge) 問號都“拉直”。

隻有堅定“必解”的信念,才能拿出“有解”的辦法。一次次裝備迭代,一次次戰訓模式升級,全站官兵換腦轉型不斷加速提質。

甘巴拉站有一種力量,塑造了甘巴拉人頑強堅韌的性格——

雷達操縱員劉卓民入伍6年,因在高原長期高強度工作,心髒不堪重負,做了搭橋手術。醫生叮囑他減少劇烈運動,連隊便安排他在山下值班。

回到連隊休養(yang) 期間,他經常站在站部,遠眺陣地。他向醫生谘詢康複方法,加強科學鍛煉,又重新登上陣地。這幾年,無論是重大任務還是比武競賽,他都衝(chong) 鋒在前。

劉卓民驕傲地說:“甘巴拉給了我一顆‘鐵的心髒’,什麽(me) 困難都扛得住!”

光輝奮鬥路,永恒甘巴拉。

在雪山陣地上,有一麵戰鬥牆,鐫刻著建站以來在此服役的官兵的名字;在山下站部營房,有一麵笑臉牆,張貼著一代代甘巴拉官兵和家人的寄語。

“把青春獻給甘巴拉,值!”“你在雪山那頭支教,我在雪山之巔值班。”……每一個(ge) 名字、每一句寄語,背後都有一段感人至深的故事。

雪山見證,信念傳(chuan) 承。半個(ge) 多世紀以來,一茬茬官兵在離天最近的哨卡,用青春、熱血和生命,忠誠守護著祖國空天的安寧。(鄧棟之參與(yu) 采寫(xie) )

版式設計:張丹峰

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。