藏東(dong) 的兩(liang) 條河,昂曲和紮曲在此匯聚成澎湃的瀾滄江;漢代肇始的茶馬古道,讓西藏連通滇川等周邊省份,也讓各民族文化在這一樞紐交流交融,形成一座人文與(yu) 自然和諧的浪漫之城——昌都。

沿紮曲一路向北,在人口不足5000人的卡若區嘎瑪鄉(xiang) ,當地群眾(zhong) 世代從(cong) 事唐卡繪畫、金屬鍛造、石刻等民族手工藝品製作,幾乎家家有工匠、戶戶有傳(chuan) 人。

強巴林寺的彩砂壇城、嘎瑪寺的酥油花、康區的藏牌、卡若的火鐮……35項各級非遺項目在嘎瑪溝千年卡若藝術嘎瑪展館次第鋪陳。

走進嘎瑪鄉(xiang) 學德村的玉葉倉(cang) 民族手工藝培養(yang) 學院,伴著一陣叮叮咣咣的響聲,展館中的非遺創作就在眼前。遊客可以近距離觀察匠人捶打金屬,把平平無奇的銅鐵變成精美的火鐮、藏刀;穿上康巴人的節日盛裝,戴上紅珊瑚和天珠串成的項鏈,把火鐮、藏刀統統掛在腰間,拍出威武氣概“爆棚”、文化元素“拉滿”的風情大片。

河北遊客嘉瑩說:“我在書(shu) 上看到,這些物件在茶馬古道貿易中就炙手可熱。”

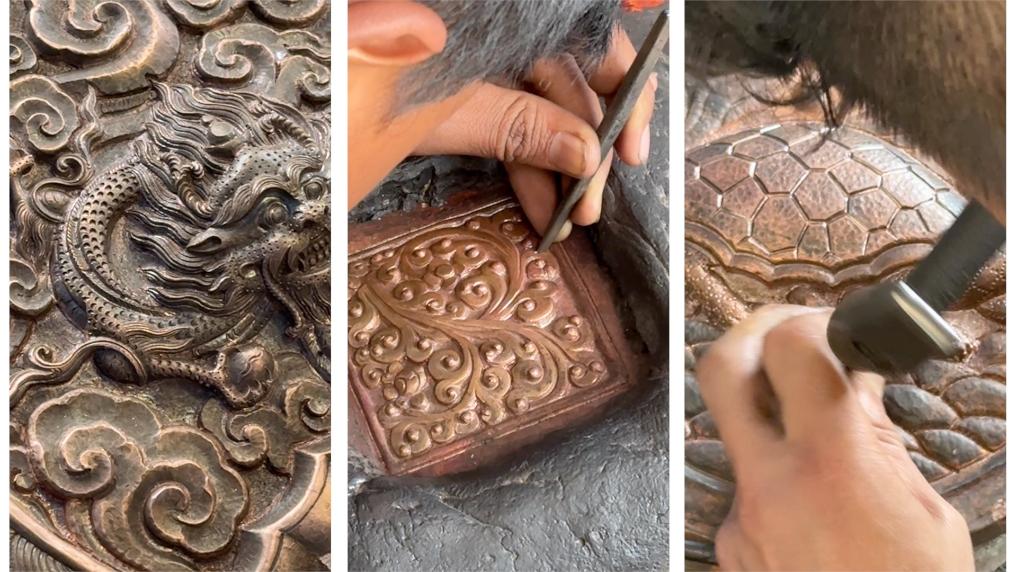

嘎瑪大道旁的另一座小院裏是非遺“巴爾瑪錘揲法造像技藝”傳(chuan) 習(xi) 基地、西藏巴爾瑪造像藝術有限公司的工坊,大量精細金屬件捶打成形、拚接組裝,形成一座座立體(ti) 壇城和巨型造像。

拚版照片:匠人在西藏巴爾瑪造像藝術有限公司工坊加工精細金屬件。新華社記者 王洪流 攝

所謂錘揲法,是以銅片或金銀板片為(wei) 原料,使用鐵臂、鐵套、榔頭、鏨子等工具,敲打出浮雕紋樣、各類造像、建築裝飾等,對工匠造型能力與(yu) 經驗要求很高。

“除了傳(chuan) 統造像,現在我們(men) 還同中央美術學院、四川大學等高校合作。學者調研、學生實踐,我們(men) 也有機會(hui) 和新銳藝術家和青年美術人才進行藝術共創,形成文創產(chan) 品。”公司負責人嘎瑪次仁朗加說,今年以來,小院還開起工坊民宿,迎來遊客沉浸式體(ti) 驗西藏文化。

“我對中國的藏文化十分感興(xing) 趣。這次專(zhuan) 門體(ti) 驗製作造像,過程十分有趣。”英國遊客斯蒂芬說。

截至今年9月,昌都全市類似的文化產(chan) 業(ye) 示範基地已達39家。

“在歐洲,意大利有佛羅倫(lun) 薩這座文藝之城;在中國,昌都的嘎瑪也將打造成一座美麗(li) 的藏文化文藝小鎮。”嘎瑪鄉(xiang) 鄉(xiang) 長李澤勇說,自然饋贈和文化底蘊形成的嘎瑪風情,在藏東(dong) 迎接全球來客。

沿瀾滄江南下,葡萄酒與(yu) 溫泉帶來昌都的另一番風情。

西藏芒康縣納西民族鄉(xiang) 葡萄成熟,農(nong) 民正在采摘。(曲措 攝)

瀾滄江在芒康縣納西民族鄉(xiang) 、曲孜卡鄉(xiang) 、木許鄉(xiang) 形成一片幹熱河穀,這裏19世紀中葉以來種植葡萄釀酒。如今,家家種果、戶戶出酒,形成“鹽井葡萄酒”這一國家地理標誌產(chan) 品。

芒康還是遠近聞名的溫泉之鄉(xiang) ,與(yu) 昌都左貢、類烏(wu) 齊等縣齊名。不少從(cong) 雲(yun) 南、四川進藏的遊客尋跡茶馬古道,選擇以溫泉沐浴的儀(yi) 式感開啟西藏之旅。

曲孜卡鄉(xiang) 有深山中的溫泉,數量和開發程度在芒康縣居前。為(wei) 推廣葡萄酒產(chan) 品,當地還將二者聯動,打造獨具特色的紅酒溫泉。泡著露天溫泉,遊客夜晚可以品河穀紅酒、看星輝月明。

在芒康,不能不吃一頓鹽井加加麵。這是一種用鮮湯、肉末烹煮的麵,每碗隻有一小口,要不斷加碗才能吃飽。每加一碗,食客要在桌上加一顆石子計數。多次出差芒康的四川人平措說:“最早是用四川的麵、雲(yun) 南的肉、本地調料製成的,極具茶馬古道特色。”

在西藏芒康縣納西民族鄉(xiang) 果拉叢(cong) 農(nong) 家樂(le) ,廚娘們(men) 為(wei) 食客撈出加加麵。新華社記者沈曉朦 攝

如今芒康許多麵館都有“加加麵挑戰賽”,主人用小碗一次次加麵、食客一口口大快朵頤。

“目前店裏紀錄保持在147碗。”在納西民族鄉(xiang) 經營果拉叢(cong) 農(nong) 家樂(le) 的果拉卓瑪說,“但生活再好也不能浪費。我們(men) 會(hui) 提醒客人,如果吃飽了,隻需用筷子在碗上搭出尖尖,就會(hui) 停止加麵;但對於(yu) 不搭筷子的客人,我們(men) 還會(hui) 再勸一碗。”

海報:孫非、魏冠宇

視頻:王洪流

策劃:王黎

新華社國內(nei) 部、西藏分社聯合製作

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。