【網絡中國節·詩畫節氣】小暑:處處聞蟬響,雨聲荷葉香

【網絡中國節·詩畫節氣】

小暑:處處聞蟬響,雨聲荷葉香

作者:侯楠楠

小暑已至,夏季進入下半場。小暑,即熱氣初起的意思。《月令七十二候集解》中記載:“暑,熱也,就熱之中分為(wei) 大小,月初為(wei) 小,月中為(wei) 大,今則熱氣猶小也。”小暑三候為(wei) “溫風至,蟋蟀居壁,鷹始鷙”。到了小暑節氣,熱浪滾滾,蟋蟀把家搬到了庭院牆角下;鷹等猛禽在高空中活動。《詩經 · 七月》中有“七月在野,八月在宇,九月在戶,十月蟋蟀入我床下”的句子,其中的“八月”指的便是夏曆六月,完美詮釋了蟋蟀的活動範圍隨氣候變化的規律。

對“暑”字的一種解釋,是“土”字和兩(liang) 個(ge) “日”字的組合會(hui) 意,即土地上下都有炎炎烈日的照耀。是不是聽起來就很熱?小暑時節往往熱浪縱橫,難得一絲(si) 清爽之風,我國大部分地區開啟“蒸煮”模式,農(nong) 諺有“小暑交大暑,熱得無處躲”的說法。

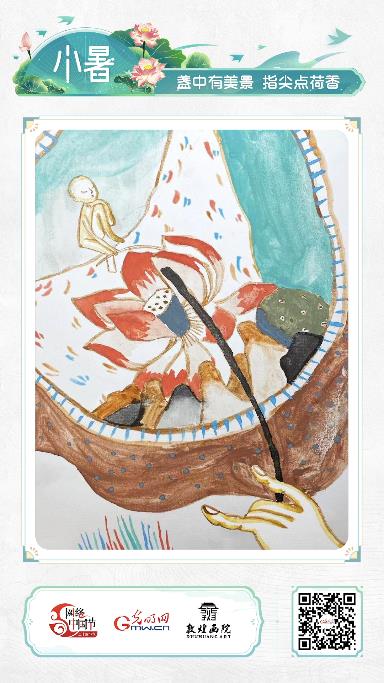

(點擊圖片觀看動態海報)

《敦煌二十四節氣》原畫出自《不可思議的敦煌·與(yu) 萬(wan) 物共生長》創作展——最佳創作團隊獎「豆莢創意」小朋友們(men) 的集體(ti) 創作。動畫製作:滿晨

小暑之小,是古人認為(wei) “暑氣未極”的緣故。那小暑一定比大暑涼快嗎?有諺語說“小暑熱得透,大暑涼悠悠”,就與(yu) 這種固有觀念相衝(chong) 突。根據對中國很多地區氣象的長期觀測,其實大小暑期間的高溫天數差距很小,往往小暑時期還更勝一籌,其熱力之威猛絕對不容小覷。詩中寫(xie) “小暑不足畏,深居如退藏。鳥語竹陰密,雨聲荷葉香”,並不是小暑真的不可怕,而是詩人有後花園啊。

古代沒有空調,伏天消暑是個(ge) 麻煩事。王公貴族有冰塊使用,盛夏賜冰,是帝王對臣子的一種禮遇。據《天寶遺事》記載,唐朝時,楊國忠子弟以奸媚結識朝士。每至伏日,取冰命工匠雕成各種形狀送與(yu) 王公大臣,隻有張九齡不受其賄,可見其品格正直高潔。

不過在尋常百姓家,納涼就要拚心力了。陸遊有一首詩,隻聽著仿佛就能感受到熱浪:“萬(wan) 瓦鱗鱗若火龍,日車不動汗珠融。無因羽翮氛埃外,坐覺蒸炊釜甑中。餘(yu) 威向晚猶堪畏,浴罷斜陽滿野紅。”桑拿天太熱了,到了晚上熱氣還未曾消減,一動就出一身汗,這可怎麽(me) 過。有人卻正好相反,“思君不至哪知暑?拿著六月當臘月”,想你你卻還不來,大熱天心裏拔涼拔涼的。如果陸遊知道了這種消暑方法,不知道會(hui) 不會(hui) 有點羨慕。

正因小暑時太陽毒辣,過去民間有曬伏的習(xi) 俗,“六月六,家家曬紅綠”。“紅綠”就是指各種服裝,據說此日晾曬衣物後,可以除濕、避免蟲蛀。

飲食上,很多地方流行“吃三寶”,即綠豆芽、蓮藕、黃鱔以清熱,有的地方還有“食新”的傳(chuan) 統,即嚐新米。一些地區的稻穀在小暑前後成熟,將新割的稻穀碾成米後,做飯供祀五穀大神和祖先,或將新米釀成新酒。

小暑宜靜。秦觀心態很好,“攜扙來追柳外涼,畫橋南畔倚胡床。月明船笛參差起,風定池蓮自在香”,既然熱,那就去找個(ge) 涼快的地方,看蓮花滿塘;給人印象總是很嚴(yan) 肅的辛棄疾也說“而今何事最相宜?宜醉、宜遊、宜睡”。雖然現代人有了更好的納涼方法,倒也不如順應天時,平心靜氣,適當躺平,度過這漫長夏日。

光明網×敦煌畫院出品

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信