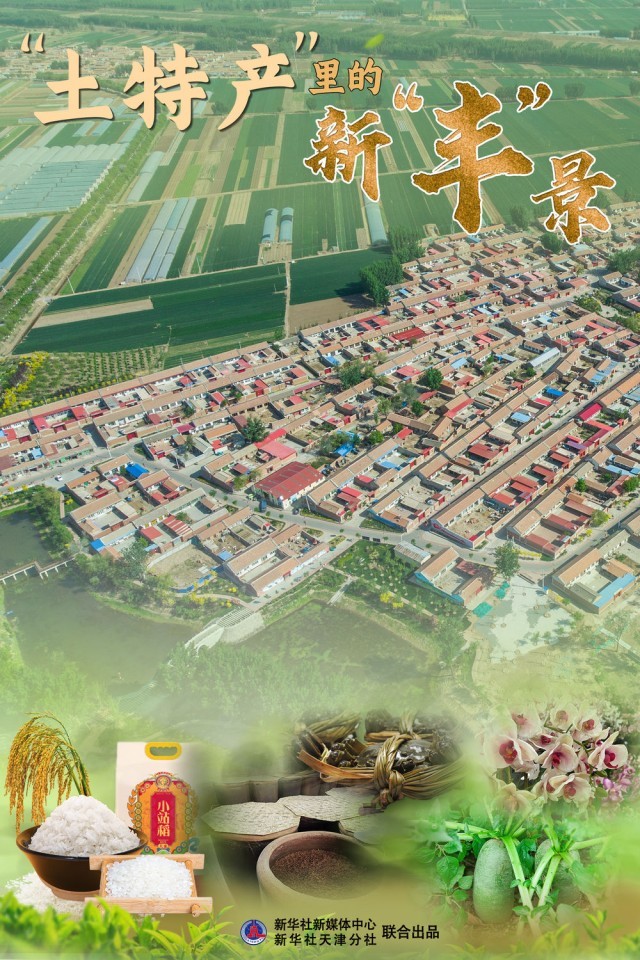

高質量發展·蹲點日記丨“土特產”裏的新“豐”景

新華社天津3月9日電 品一口老醋,傳(chuan) 統工藝,唇齒留香;嚐一口蘿卜,脆甜多汁,久久回味;捧一束絹花,美麗(li) “綻放”,嬌豔欲滴。“土特產(chan) ”體(ti) 現著一個(ge) 地域特有的風土,承載著當地百姓深深的眷戀。

轉型升級、做強品牌……在天津的田間地頭、車間廠區,我們(men) 看到了一幅“土特產(chan) ”繪就的鄉(xiang) 村產(chan) 業(ye) 振興(xing) 新“豐(feng) ”景。

古鎮“醋香濃”

清晨,汽車沿著南運河緩緩行駛,穿過一片熱鬧的街鎮,拐進一座古樸寬敞的大院,來到了天津市靜海區獨流鎮一家曆史悠久的製醋企業(ye) ,一股濃鬱的醋香便撲鼻而來。

獨流鎮,一座曆史悠久的古鎮。當地盛產(chan) 紅高粱,水資源充沛,得天獨厚的條件,讓獨流老醋成為(wei) 當地家喻戶曉的“土特產(chan) ”。

“開春以來,訂單很火,我們(men) 正加緊生產(chan) ,預計今年老醋產(chan) 量將達10萬(wan) 噸。”天津市天立獨流老醋股份有限公司總經理劉澤泉一邊說著,一邊將我們(men) 領向製醋車間。

踏入製醋工藝傳(chuan) 習(xi) 作坊,混著酒曲、糧食氣息的醋酸味更盛了。幾十口大缸裏裝滿了高粱、黃米等原料製成的正在發酵的酒醪和醋醅。翻、抖、摟、挑、扒,這些老手藝在製醋師傅手裏被完整地保留下來。

露天院子裏,幾百口大缸蓋著鐵皮“帽子”依次排放。“這裏麵就是發酵後正在進行陳釀的醋醅子,經過三年日曬夜露,再經過淋醋環節,三年陳釀老醋便可問世。”劉澤泉說。

傳(chuan) 統工藝雖好,但耗時耗力,如何向生產(chan) 要效益?劉澤泉想了不少辦法:對內(nei) ,提質增效,優(you) 化管理;對外,招攬人才,引進技術。

“在當地政府支持下,我們(men) 和高校合作,不斷優(you) 化工藝,推出新的產(chan) 品。”劉澤泉說,僅(jin) 改善發酵劑一項,便使糧食利用率提高了10%,每年增加上百萬(wan) 元收益。

“現在,我們(men) 推出了100多種風味醋和功能醋,產(chan) 量逐年攀升,還為(wei) 當地提供了不少就業(ye) 崗位。”嚐到創新的甜頭,劉澤泉幹勁更足了。

在津門,依托獨有的鄉(xiang) 土資源,不少“土特產(chan) ”正成為(wei) 鄉(xiang) 村振興(xing) 的重要產(chan) 業(ye) 。“天津正積極創建、培育國家級和市級農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 融合發展項目,目前已創建寧河、寶坻、濱海新區、武清4個(ge) 國家級現代產(chan) 業(ye) 園,8個(ge) 國家級農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 強鎮,全國‘一村一品’示範村鎮達到44個(ge) 。”天津市農(nong) 業(ye) 農(nong) 村委員會(hui) 鄉(xiang) 村產(chan) 業(ye) 發展處處長劉軍(jun) 說。

“蘿卜村”裏滋味甜

沿京滬高速一路向北,臨(lin) 近中午,汽車從(cong) 廊良公路駛出。路兩(liang) 旁,一排排整齊的蔬菜大棚映入眼簾。這裏便是當地小有名氣的“蘿卜村”武清區大良鎮田水鋪村了。

“村裏的沙土地適合種蘿卜,但過去沒大棚,賣不上價(jia) 。”張立華邊招呼記者,邊打開了話匣子。

張立華的父親(qin) 張書(shu) 義(yi) 是田水鋪村黨(dang) 支部書(shu) 記,他帶領村民成立合作社搞大棚種植,一年一季的蘿卜變成春、秋冬兩(liang) 茬輪作,種植麵積逐漸從(cong) 50畝(mu) 增加到2000畝(mu) ,畝(mu) 產(chan) 量從(cong) 3000斤漲到了10000斤。

大學畢業(ye) 後在城裏上班的張立華,在父親(qin) 的鼓勵下,前往天津農(nong) 學院進修,學成後返回家鄉(xiang) ,也一頭紮進了大棚。

“沙土地水不能澆太多,藏到根莖縫隙裏的蟲子要特別注意,土地要休息、輪作……”懂技術的張立華不斷改進種植方法。

然而,走向高端市場時,張立華卻吃了“閉門羹”,“我們(men) 的蘿卜個(ge) 頭不同、外形不一,送到超市和電商平台有一半被退了回來。”

張立華意識到,要想打開銷路,必須走品牌化、標準化的路子。

在當地政府的支持下,全新包裝、統一標準的田水鋪蘿卜,迅速成為(wei) 電商平台、大型商超的熱銷品。

品牌響了,產(chan) 業(ye) 興(xing) 了,腰包也鼓了。武清區大良鎮蘿卜種植麵積已達16000畝(mu) ,帶動1500餘(yu) 戶村民參與(yu) 種植,人均年收入提升5000至12000元。

“天津因地製宜、找準路子,努力做強特色‘土特產(chan) ’品牌,培育出了小站稻、七裏海河蟹、田水鋪蘿卜、王口炒貨等兩(liang) 百多個(ge) 具有鮮明地方特色的‘津農(nong) 精品’品牌。”天津市農(nong) 業(ye) 農(nong) 村委員會(hui) 市場與(yu) 信息化處處長李潔說。

“絹花之鄉(xiang) ”產(chan) 業(ye) 旺

離開“蘿卜村”,記者驅車來到20多公裏之外被譽為(wei) “絹花之鄉(xiang) ”的武清區曹子裏鎮。在天津德怡科技股份公司的展廳內(nei) ,看到品類繁多的絹花產(chan) 品。

絹花,是中國具有悠久曆史的傳(chuan) 統手工藝品之一,是用各種顏色的絲(si) 織品,通過鑿瓣兒(er) 、染色、造型等一係列工序做成的仿製花卉。

曹子裏鎮已有幾百年的絹花生產(chan) 曆史。當地有年節戴花、窗欞插花的習(xi) 俗,湧現出一批能工巧匠,絹花成為(wei) 當地的“土特產(chan) ”,曹子裏絹花製作技藝被認定為(wei) 天津市非物質文化遺產(chan) 。

“從(cong) 記事起,村裏家家戶戶幾乎都是做絹花的,從(cong) 一根鐵絲(si) 加布片撚成的油瓶花,到兩(liang) 根銅絲(si) 夾著絨紙紮成的絨花……每年一進臘月就拿去大集上賣。”談起往事,天津德怡科技股份公司董事長商宗國記憶猶新。

隨著市場需求的變化,絹花品類也日新月異。從(cong) 紗布、緞子到尼龍、塑膠布,通過不斷改良材質、引入科技元素,絹花的仿真度越來越高。為(wei) 了跟上時代,商宗國沒少想轍。

“2022年,我們(men) 銷售收入3000多萬(wan) 元,今年收入預計還得大幅增加。”商宗國信心十足。

曹子裏鎮副鎮長劉庚提供的數據頗為(wei) 喜人,截至目前,全鎮共有絹花企業(ye) 600多家,超1.5萬(wan) 人從(cong) 事絹花生產(chan) ,絹花產(chan) 業(ye) 年總產(chan) 值超20億(yi) 元。

“未來,我們(men) 將用好一方水土,把鄉(xiang) 村資源優(you) 勢轉化為(wei) 產(chan) 品和產(chan) 業(ye) 優(you) 勢,瞄準全鏈條、標準化、品牌化、智能化發展方向,構建以優(you) 勢特色產(chan) 業(ye) 集群為(wei) 引領的現代鄉(xiang) 村產(chan) 業(ye) 發展格局,全力做好‘土特產(chan) ’這篇大文章。”天津市農(nong) 業(ye) 農(nong) 村委員會(hui) 黨(dang) 委書(shu) 記、主任金匯江說。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信